老年人宜居社区环境设计原则研究

2017-04-17谢瑞乐陈佳璇

谢瑞乐 陈佳璇

(温州商学院艺术设计分院,浙江 温州325035)

老年人宜居社区环境设计原则研究

谢瑞乐 陈佳璇

(温州商学院艺术设计分院,浙江 温州325035)

将老年人活动最频繁的社区环境作为主要的研究对象,以能否促进老年人身心健康为标准,采用理论和实践研究相结合的方法,从人文关怀的角度出发去探讨老年人的心理、生理、行为特征对社区环境的要求,并从舒适性、安全性、可交往性、易读性4个原则解析了老年人社区环境中的选址、活动交流空间和层级、道路系统、设施、场地、标识系统、植物景观等设计的要求,为今后老年人社区环境的设计提供理论参考依据。

老龄化;老年人社区;社区环境设计

根据联合国世界卫生组织(WHO)对老龄化社会的定义,60岁以上的人占总人口数的1/10即称为老龄化社会,65岁以上老人达到14%以上为老龄社会。截至2015年底,我国60岁及以上老年人口22200万人,占总人口16.1%。其中65岁及以上人口14386万人,占总人口10.5%[1]。由于各种主客观原因,预计未来很长一段时间内,老龄人的数量还将持续增加,并加速朝老龄社会发展。人口老龄现象已经成为我国社会必须共同面对的严峻问题。而能否妥善解决好这一大批老年人的晚年生活质量问题将直接影响整个社会的和谐和稳定[2]。

社区是老年人生活的主要场所,但很多社区在建造的时候并没有考虑到老人由于年龄的变化而导致其在生理、心理和行为特征上的变化,也就无法兼顾到老年人在社区活动上的特殊要求。所以,目前很多社区,尤其是一些老社区并不能为老年人提供优质活动环境,有的甚至给老年人的生活带来一定的危险。因此,建设能最大程度弥补老年人衰退或丧失的一些功能、符合老年心理和行为特征的社区环境是今后城市社区环境建设的当务之急。这既是我国尊老传统的实际体现,也是社会发展的趋势。

1 老年人的生理、心理及行为特征

在生理上,步入老年后的老年人视觉和听觉能力开始衰退;神经系统逐渐趋于迟钝,反应速度变慢,记忆力也开始下降;另外,肌肉萎缩、骨骼脆化导致老年人身体反应速度和伸展能力下降,肌肉的强度及控制力逐渐衰退;当然,身体尺度上也会发生明显变化[3]。

在心理上,由于社会、家庭、自身的原因导致老年人的人际关系范围逐渐变窄,从而产生一定的孤单感,甚至觉得生活无乐趣,极易产生封闭性的心理状态;由于职业的终结和社会功能角色的转换,从抚养者变为被抚养者,忙碌的生活一下子空闲下来,会有一种无所事事的失落感;部分老年人由于年龄的增长和疾病的威胁还会导致恐惧感。

在行为特征上,具有类似社会经历、文化层次、爱好的老年人在交往过程中容易相互吸引并且聚集,这种或主动或被动的聚集现象是有利于活跃气氛和促进交流的;老年人的活动一般都具有很强的规律性,特别是在时间上老年人的安排极其稳定不变;老年人群出行率、出行时间和出行距离,随着年龄的增长会出现下降趋势,不同年龄层次的老年人的行为特征和活动内容也不尽相同。

2 老年人宜居社区的设计原则

通常,一个居住社区内会共同生活着老年人、中年人、青少年、儿童。但是从使用的频率上说,老年人使用社区环境的频率最高,有些环境对正常人来说可能是可以正常使用的,但对老年人来说,可能是不合理的甚至危及生命的。因此,社区环境的设计过程应该优先满足老年人的使用要求,老年人使用方便,其他人自然也会使用方便[4]。所以,在进行有老年人居住的小区外环境设计的时候,必须要多体现对老年人的关怀和照顾。设计的时候要遵循舒适性、安全性、可交往性、易读性原则。

2.1 舒适性原则

首先,老年人随着年龄的增长,对不良气候的抵抗能力大为下降,行动能力也大不如前,健康状况也会变差。因此,在社区基地的选择上要避开有污染、噪音的工业区,宜选择自然环境优美、空气相对新鲜、无噪声污染、交通便利的郊区地段,周边应该有比较良好的公共服务设施。天津市的华夏颐园养老社区在功能上做到了比较完善的规划(图1),在规划过程中充分考虑到周边的公共服务设施的配套,如老年大学、医疗中心、老年护理中心、度假疗养中心、商业区等,值得借鉴。

图1 天津华夏颐园养老社区的功能分区

其次,老年人由于性格、年龄、健康状况、爱好、使用时间的不同其对社区空间私密要求也不尽相同。这就要求整个社区环境应该有不同的空间层级,不同社区环境空间层次要分明。整个社区由里到外依照住宅单元、住宅组团、住宅小区分为半私密空间、半公共空间、公共空间三种层级,每个层级都应该有足够合适的公共绿地或者活动场所。这些场所应该保证功能丰富且多样化,以便不同年龄、性格、爱好的老年人,在不同的时段可以跟不同的人群有交流或者独处,构建住区多种年龄和性格人群的和谐生活场所,延续并发扬我国传统的居住文化[5]。另外,在社区景观绿化设计的时候应考虑到老年人的保健要求,以及植物由于季节的变化给老年人的心理带来的正负面作用。比如上海的闵行体育公园里设置的“芳香保健实验园”,利用薰衣草、薄荷、鼠尾草、罗勒以及香蜂花等植物,为高血压老年人提供降压辅助治疗;利用迷迭香、西洋柑菊等植物,为失眠老人改善睡眠取得了良好的效果。

2.2 安全性原则

老年人由于生理机能的下降,协调能力、行动速度和反应能力都变差,其自我保护的能力必然下降,意外就容易发生。所以,在有老年人生活的地方,应该尽量将环境里潜藏的不安全因数降到最低,应该着重考虑无障碍设计[6],具体来说在对社区环境进行设计时应该考虑到以下3个方面的内容。

(1)道路系统的安全。在规划社区道路系统时,应该合理地将人车分流,确保社区内老年人在进行各种活动时不受干扰。步行道应该是一条环路,不能有“断头路”,中间还应该有许多连通小道,便于老年人中途终止步行。在道路的交叉口、转折点等位置应该通过明确的文字、特殊的材质、高对比度的色彩、明显的建筑小品,以清晰标识潜在的障碍物和道路导向。应尽量减少台阶,道路斜坡应通过一些技术手段对场地的地形进行处理,使坡度最小化。必须有台阶和斜坡的地方,应该设置安全防护设施(如台阶的扶手、停留平台、地面的色彩和特殊地面材质等),帮助老年人安全通过。道路路面既应该保持平整,保证轮椅能够顺利通过,又要防滑避免步行的老人滑倒。整体道路系统设计时,还要做到急救车辆的可达性,以防老年人发生意外情况。

(2)设施安全。在社区环境里,老年人使用的设施,特别是高使用频率的设施,如坐席、健身、文化娱乐、卫生间等设施的位置、尺寸、造型、色彩、材料应符合老年人群的人体工程学要求,保证老年人无障碍地使用。在一些容易有安全风险的设施附近,应该配套紧急呼救设施。

(3)场地设计安全性。活动场地应该功能多样大小不一,便于不同类别的老年人分散选择,无论何种场地都要考虑疏散方便、地面防滑、标识明确、通风良好。场地不应该过于空旷,也不应密闭不透风,室外场地边界应该有一定的作息设施和扶手,便于一些大龄老年人观察活动。场地灯光设计要考虑到老年人视力减弱的情况,灯光应该高低错落,既有整体高照明,又有局部低矮照明,既要避免强光刺目扰乱视线,也要尽量减少阴影死角。场地边界应该有明确的提示。

2.3 可交往性原则

镀老年人群由于学习能力与记忆能力日渐衰退,逐渐退出社会主流活动,很多老年人甚至会因此脱离社会,变得孤僻难相处[7]。社会角色转变以后,闲暇时间变长,而子女们往往又忙于工作,陪伴老年人的时间有限。老年人需要更多地与人交往来填补时间空缺,丰富精神文化生活,保持身心健康,社区环境就应该承担起促进老年人相互交往的功能。一般来说,老年人在富有趣味的、有多样选择的空间里更容易产生交流。应该充分利用各种空间和运用各种方式,给老年人创造交往的条件,如楼间的绿化带和道路、草坪空地、社区中心广场甚至电梯间、各类通道、屋顶空间都兼具社会交往的功能。设计师们应该因地制宜地安放各类设施、营造多样、随意的利于交往的空间,为老年人提供多种选择,有益于他们与其他人员随时随地紧密联系,消除孤单等负面情绪,竭尽所能地创造邻里间交往和人际沟通的公共空间。另外,由于老年人身体机能的老化,行动能力和距离变小,各个社区空间应连接便捷、易于通行,促进老年人参与交往活动的积极性和便捷性。

在社区环境中,可将儿童活动场地临近老年人活动场地布置,使老年人通过观察儿童的天真与活力,唤起老年人内心曾经的朝气童年,消除他们因为衰老而产生的孤寂感。

2.4 易读性原则

老年人的记忆力、视力、方向感、对环境的识别能力都有所下降,甚至理解能力也可能会变弱。因此,社区环境应该特别注重加强空间的方向感和识别度,合理地组织和导向空间流线,加强标识系统的可识别度,让老人在社区活动时便于识别和辨认自己所在的位置,引导老人正常、安全、流畅地进行活动。

社区环境设计应该充分发挥有特点的景观小品、色彩、植物、灯光来标识和定位。在设计时应注意利用视觉、听觉、触觉,甚至味觉上的刺激,来强化和弥补老年人感知功能的衰退,让老年人有充足的感官体验来增强方位感。老年人往往怀旧,不大愿意接受新鲜的事物,特别习惯于在自己熟悉的环境中活动,所以社区环境应该注重文化品位和历史记忆,应该多设置一些值得老年人回忆的设施。如温州中山公园入口屹立的白鹿雕塑,就是取自古时建城“白鹿衔花”的传说,这也是老人们熟知的历史典故。

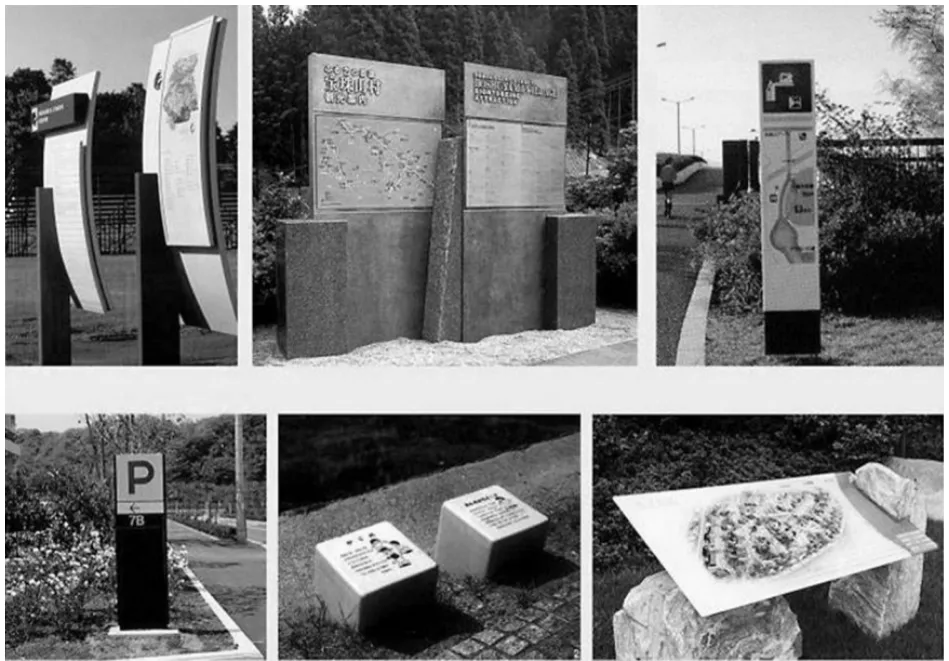

在标识设计时,应多考虑到老年人的感知功能不强,特别是视觉功能的衰退,尽量增强标识颜色的对比度、适当的加大字体、设置明确的视觉中心。通过多种符合老年人特点的处理手法,使空间导向更加明确。图2为某养老社区的标识导向牌设计。

图2 某老年社区导向指示牌

3 总结

人口老龄化是即将到来且不容忽视的社会问题,必然影响到未来社区环境设计的发展方向,关于老年人社区环境设计研究还有较大的发展空间和潜力。从根本上来说,设计者应“想老人之所想,做老人之所需”,致力于为老年人创造舒适、安全、有良好的交往氛围、环境易于识别的高品质社区环境,提高老年人的晚年生活品质。

[1]曾斌.老龄化背景下我国社区养老模式研究[D].南宁:广西大学,2016.

[2]钟振亚,张继娟,申黎明.基于老年人生理特征的家具设计原则[J].湖南包装,2016,31(2):59-61.

[3]张国洪.基于“老年友好”理念的社区室外环境设计研究[D].广州:华南理工大学大学,2016:86.

[4]李一诚.充满理想主义色彩的设计理念:全适性设计[J].湖南包装,2016,31(4):28-30.

[5]张姝.老龄化背景下的城市社区室外环境设计研究[D].长沙:中南大学,2014:38.

[6]王龙.浅析无障碍设计理念及设计原则[J].湖南包装, 2015,30(3):84-86.

[7]李青,刘茜.老年社区规划设计要点的探讨[J].建筑科技与管理,2014(5):103.

温州市社科联社会科学规划课题成果(编号:16wsk137)。

谢瑞乐(1980-),男,温州商学院艺术设计分院环艺系主任,讲师,硕士。E-mail:53415244@qq.com

2017-02-28