不同来源玉米自交系穗粒性状的多样性分析与改良

2017-04-12胡春辉任杨柳朱赛岚刘真真李玉玲

胡春辉,张 龙,任杨柳,朱赛岚,刘真真,张 岚,李玉玲

(河南农业大学 农学院/河南粮食作物协同创新中心/小麦玉米作物学国家重点实验室,河南 郑州 450002)

不同来源玉米自交系穗粒性状的多样性分析与改良

胡春辉,张 龙,任杨柳,朱赛岚,刘真真,张 岚,李玉玲*

(河南农业大学 农学院/河南粮食作物协同创新中心/小麦玉米作物学国家重点实验室,河南 郑州 450002)

为了明确不同来源玉米自交系的穗粒性状特征及进一步改良的途径,研究了108个不同来源玉米自交系穗长、穗粗、行粒数和百粒质量4个穗粒性状的遗传多样性,在系统聚类分析的基础上进行了类群内各性状变异分析,并比较了郑单958和先玉335两大杂交种的4个核心骨干自交系与同类群其他自交系的性状差异。结果表明,供试玉米自交系间各穗粒性状均存在显著差异,变异系数表现为行粒数﹥百粒质量﹥穗长﹥穗粗;供试自交系可分为10个类群,其中类群G1—G6包含101个自交系,占93.52%,百粒质量和穗粗均以类群G10最高,穗长和行粒数均以类群G7最高;两大杂交种的4个核心骨干自交系各自所属类群相比,4个类群分别有单个或多个自交系单个性状较优,M33、M68、M69、M73、M88、M93 6个自交系的4个穗粒性状均较优,可以分别用于单个或多个穗粒性状的改良。

玉米; 自交系; 穗粒性状; 聚类分析; 多样性; 改良

玉米是世界上重要的粮、经、饲三元结构作物,2012年也已成为我国第一大粮食作物。优良玉米品种的选育和推广是提高产量、改进品质的基础,而突破性品种的培育取决于高水平种质资源创新和优良自交系选育[1]。了解玉米育种的种质基础及其变化趋向,有利于确定育种目标,拓宽种质基础[2]。因此,玉米自交系的种质基础及主要农艺性状变化一直是玉米育种工作者所持续关注的重点。

籽粒产量是玉米育种的关键目标,新品种选育是提高产量的核心途径,而产量是由多个因素相互作用、共同协调的结果,穗粒性状是决定产量的直接因素[3]。系统聚类方法是研究品种间遗传差异和简化性状间复杂关系的有效方法,在不同植物性状研究中已被广泛利用,包括大麦品种农艺性状[4]、水稻稻瘟病抗性[5]、脐橙主要食味品质[6]和甘蔗不同品种光合特性[7]等。在玉米中,印志同等[8]对玉米自交系的多方面农艺性状进行了聚类分析;杨丹萍等[9]采用聚类分析方法对20份国内外玉米品种进行综合性状分析,并将其分为四大类群;刘建新等[10]对不同玉米杂交种及其农艺性状进行了系统聚类分析。但目前利用系统聚类方法对不同来源玉米自交系穗粒性状进行研究的报道较少,尤其与目前生产上大面积推广的核心杂交种的亲本自交系间的比较研究更为少见。鉴于此,就玉米自交系遗传多样性和穗粒性状评价的重要性,对108份不同来源玉米自交系进行聚类分析,了解供试玉米自交系间穗粒性状的多样性,并与2个全国推广面积最大杂交种郑单958和先玉335的亲本自交系比较,筛选适宜进一步改良其穗粒性状的自交系,为玉米育种提供参考依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

试验以不同来源的108个玉米自交系为材料,依次编号为M1—M108(表1)。其中,M1—M36为已知来源的骨干自交系,包括全国推广面积最大的2个杂交种郑单958和先玉335的亲本自交系郑58(M14)、昌7-2(M24)和PH6WC(M4)、PH4CV(M30)等;M37—M56为本实验室选育的来源于Reid杂种优势类群基础种质的稳定自交系;M57—M73为本实验室选育来源于其他杂种优势类群基础种质的稳定自交系;M74和M75分别为引自中国农业大学国家玉米改良中心的高油玉米自交系GY220和BY4960;M76—M108为未知来源的外引自交系。

表1 供试自交系编号、名称或代号

1.2 田间试验设计

2016年在河南省商水县试验田夏播种植供试玉米自交系。田间试验采用随机区组设计,2行区,行长4 m,密度为75 000株/hm2,重复2次。田间管理同一般大田。成熟时收获每小区中间10株果穗,自然晒干后测量穗长、穗粗、行粒数和百粒质量4个穗粒性状。

1.3 数据处理和分析方法

用Excel 2010对原始数据进行处理,用SPSS 19.0软件对穗长、穗粗、行粒数和百粒质量4个穗粒性状进行方差分析和统计分析[11],并依据欧氏距离对供试自交系进行聚类分析[7-10]。

2 结果与分析

2.1 供试玉米自交系穗粒性状的统计分析

对108份自交系的4个穗粒性状进行方差分析,结果(表2)表明,不同玉米自交系的穗长、行粒数和百粒质量3个性状差异均达到极显著水平,穗粗差异达到显著水平,说明供试自交系间各性状均存在较大遗传差异。

表2 供试自交系穗粒性状方差分析结果

注: *表示在0.05水平上显著,**表示在0.01 水平上显著。

对108个玉米自交系穗粒性状的统计结果(表3)表明,供试玉米自交系间各性状均存在较大差异,其中以行粒数的变异系数最大,为19.92%,其次为百粒质量(16.32%),穗长和穗粗的变异系数分别为15.89%和15.27%。从具体性状的表现来看,所有玉米自交系行粒数变幅为12.75~42.00,平均为24.47;百粒质量变幅为18.46~36.09 g,平均为26.67 g;穗长变幅为9.43~21.00 cm,平均为13.51 cm;穗粗变幅为2.75~5.75 cm,平均为3.95 cm。这表明供试自交系中各性状均具有丰富的遗传多样性。

表3 供试自交系穗粒性状的统计结果

2.2 供试玉米自交系穗粒性状的聚类分析

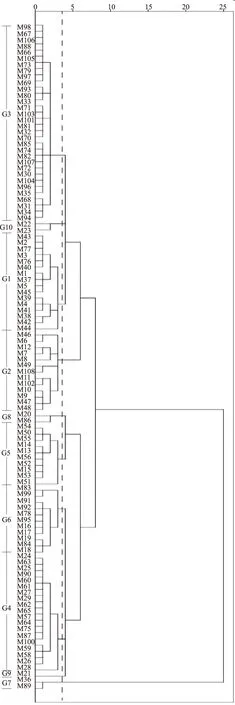

依据4个穗粒性状对108份自交系进行聚类分析,构建聚类树状图(图1)。当欧氏距离阈值为3.5时,将供试自交系分为G1—G10共10个类群(图1、表4)。G1类群包含16个自交系,其中有已知来源的5个骨干自交系B73、浚9058、浚248、PH6WC和豫82,本实验室选育的来源于Reid杂种优势类群基础种质的9个稳定自交系ZR1—ZR9,未知来源的2个外引自交系WY1和WY2;G2类群包含13个自交系,其中有已知来源的7个骨干自交系综3、综31、沈5003、许178、丹9046、53选和K14,本实验室选育来源于Reid杂种优势类群基础种质的4个稳定自交系ZR10—ZR13,未知来源的2个外引自交系WY27和WY33;G3类群包含32个自交系,其中有已知来源的6个骨干自交系PH4CV、新7红、武314、HC7、Q1261、改昌7-2和高油玉米自交系GY220,本实验室选育来源于其他杂种优势类群基础种质的8个稳定自交系ZQ10—ZR17,未知来源的17个外引自交系WY4—WY7、WY10、WY13、WY18—WY19、WY21—WY23、WY26和WY28—WY32;G4类群包含19个自交系,其中有已知来源的6个骨干自交系昌7-2、C81-2、H92-1、Bm19-2、H9-21、浚92-8和高油玉米自交系BY4960,本实验室选育来源于其他杂种优势类群基础种质的9个稳定自交系ZQ1—ZQ9,未知来源的3个外引自交系WY12、WY15和WY25;G5类群包含10个自交系,其中有已知来源的3个骨干自交系新358、郑58和沈137,本实验室选育来源于Reid杂种优势类群基础种质的7个稳定自交系ZR14—ZR20;G6类群包含11个自交系,其中有已知来源的4个骨干自交系郑35、选73、A28、A41,7个未知来源的外引自交系WY3、WY8、WY9、WY16、WY17、WY20和WY24;G7、G8和G10类群均包含2个自交系,已知来源自交系C712和未知来源外引自交系WY14属于G7,已知来源自交系P138和未知来源外引自交系WY11属于G8,已知来源自交系黄C和HD568属于G10;类群G9仅包含1个已知来源自交系DH382。

图1 供试自交系穗粒性状的聚类分析结果

2.3 不同类群玉米自交系的穗粒性状分析

从不同类群自交系各穗粒性状的统计结果(表4)可以看出,各性状类群平均值百粒质量以G10类群最高,为33.21 g,G6类群最小,为20.33 g;穗粗以G10类群最高,为4.63 cm,G9类群最小,为3.00 cm;穗长以G7类群最高,为21.00 cm,G2类群最小,为11.49 cm;行粒数以G7类群最高,为41.5,G2类群最小,为17.65。

表4 不同类群玉米自交系穗粒性状统计

从各类群的变异系数来看,百粒质量以G2类群最高,为10.45%,G8类群最小,为0.53%;穗粗以G10类群最高,为26.76%,G8类群2个自交系的穗粗均为4.50 cm,变异系数为0;穗长以G6类群最高,为13.28%,G7类群2个自交系的穗长均为21.0 cm,变异系数为0;行粒数以G2类群最高,为12.75%,G10类群最小,为1.27%。

对于目前全国推广面积最大的2个杂交种,郑单958的2个亲本自交系郑58和昌7-2分别被划分于类群G5和G4,先玉335的2个亲本自交系PH6WC和PH4CV分别被划分于G1和G3类群。由表5可见,G4类群中百粒质量、穗长、行粒数高于郑58的自交系分别有 2、1、3个,其中自交系M51的百粒质量、行粒数2个穗粒性状均高于郑58;G4类群中百粒质量、穗粗、穗长、行粒数高于昌7-2的自交系分别有12、11、2、7个,其中,M26、M28、M29、M57、M62、M63、M64、M65、M87、M90 10个自交系的

2个性状高于昌7-2,自交系M25的3个性状均高于昌7-2,自交系M68的4个穗粒性状均高于昌7-2;G1类群中百粒质量、穗粗、穗长、行粒数高于PH6WC的自交系分别有6、6、9、15个,其中,M2、M3、M41、M42、M76 5个自交系的2个性状高于PH6WC,M1、M5、M37、M38、M39、M40、M44、M45 8个自交系的3个性状高于PH6WC;G3类群中百粒质量、穗粗、穗长、行粒数高于PH4CV的自交系分别有18、13、26、22个,其中,M34、M66、M71、M72、M74、M81、M82、M85、M104 9个自交系的2个性状高于PH4CV, M32、M67、M70、M79、M80、M94、M97、M98、M101、M103、M105、M106 12个自交系的3个性状高于PH4CV,M33、M69、M73、M88、M93 5个自交系的4个穗粒性状均高于PH4CV。这些穗粒性状优良自交系,均可用于对应骨干自交系单个或多个穗粒性状的改良。

表5 同类群内穗粒性状优于骨干自交系的优良玉米自交系统计

3 结论与讨论

玉米自交系的类群划分是合理选配亲本及预测杂种优势的依据[1-2]。聚类分析方法可以为玉米自交系的遗传多样性研究提供科学依据[9],利用该方法所划分出的自交系类群可以在一定程度上反映自交系间的遗传差异[8]。穗粒性状是最重要的农艺性状,直接决定籽粒产量。本研究基于108份不同来源玉米自交系4个穗粒性状的聚类分析,将供试自交系分为G1—G10共10个类群,其中类群G1—G6包含的自交系数量较多,依次为16个、13个、32个、19个、10个和11个,占93.52%;G7、G8和G10各包含2个自交系,G9只有1个自交系DH382。在G1—G6各类群中,4个穗粒性状均存在较大差异,从而为各类群自交系相关性状的改良奠定了良好的材料基础。

从不同来源自交系的分类情况看,已知来源的38个自交系分属于10个类群,本实验室自选的37个稳定自交系分属于G1—G5类群,未知来源的33个外引自交系分属于G1—G4、G6—G8共7个类群。对于未知来源自交系的聚类分析,可以指导其在进一步穗粒性状改良中的高效利用。在已知来源的自交系中,正在或曾经在全国大面积推广的杂交种的成对亲本自交系均被划分到不同类群中,其中全国推广面积第一大杂交种郑单958的2个亲本自交系郑58、昌7-2属于G5、G4类群,第二大杂交种先玉335的2个亲本自交系PH6WC、PH4CV属于G1、G3类群,杂交种新单20(浚9058/G1、浚92-8/G4)、农大108(许178/G2、黄C/G10)、农大3138(综31/G2、P138/G8)的2个亲本自交系也都划分到了不同类群。这说明本研究利用4个穗粒性状对供试自交系的类群划分可以反映自交系间的遗传差异,用于指导育种实际。

根据优势杂交种的亲本自交系进行针对性改良,是玉米自交系和杂交种选育的主要策略。郑单958和先玉335是目前全国推广面积最大的两大典型杂交种,其4个亲本自交系郑58、昌7-2、PH6WC和PH4CV分别所属的G5、G4、G1和G3类群,不仅均包含较多的自交系,而且各类群均有部分自交系的单个或多个穗粒性状表现更为优良,这非常有利于4个骨干玉米自交系穗粒性状的进一步改良,同时也筛选出了用于改良的具体适宜自交系。对于骨干自交系郑58,可以利用M51、M53改良其百粒质量,利用M83改良其穗长,利用M50、M51、M54改良其行粒数; 对于骨干自交系昌7-2,可以利用M68改良其4个穗粒性状,利用M25等12个自交系改良其百粒质量,利用M28等11个自交系改良其穗粗,利用M28和M68改良其穗长,利用M58等7个自交系改良其行粒数; 对于骨干自交系PH6WC,可以利用M1等6个自交系改良其百粒质量,利用M2等6个自交系改良其穗粗,利用M3等9个自交系改良其穗长,利用M5等15个自交系改良其行粒数; 对于骨干自交系PH4CV,可以利用M33、M69、M73、M88、M93改良其4个穗粒性状,利用M67等18个自交系改良其百粒质量,利用M69等13个自交系改良其穗粗,利用M67等26个自交系改良其穗长,利用M67等22个自交系改良其行粒数。

最后需要指出的是,本研究只是对供试自交系的穗粒表型性状进行了聚类和改良种质分析,由于穗粒性状的遗传复杂性及其间的相关性,改良效果还需要进一步通过具体实施予以验证。

[1] 王国胜,陈举林,侯玮.我国玉米种质资源的研究现状及存在问题[J].安徽农学通报,2010,16(23):77-78.

[2] 史桂荣.玉米种质基础研究现状分析[J].黑龙江农业科学,2002(2):35-37.

[3] 魏亚萍,王璞,陈才良.关于玉米粒重的研究[J].植物学报,2004,21(1):37-43.

[4] 莫惠栋,顾世梁.江浙沪大麦品种农艺性状的聚类分析[J].中国农业科学,1987,20(3):28-38.

[5] 刘二明,彭绍裘,黄费元.水稻品种对稻瘟病抗性聚类分析[J].中国农业科学,1994,27(3):44-49.

[6] 鲍江峰,夏仁学,彭抒昂,等.中国纽荷尔脐橙主要食味品质的系统聚类分析[J].中国农业科学,2004,37(5):724-727.

[7] 罗俊,陈如凯,徐良年,等.甘蔗不同品种光合特性比较及其聚类分析[J].中国农业科学,2005,38(8):1562-1569.

[8] 印志同,薛林,邓德祥,等.玉米自交系性状的聚类分析[J].西南农业学报,2004,17(5):563-566.

[9] 杨丹萍,董妮娜,代玉仙,等.聚类分析法在玉米种质资源中的应用[J].农业与技术,2008,28(5):44-46.

[10] 刘建新,李清超.玉米杂交种及其农艺性状的系统聚类分析[J].中国农学通报,2015,31(27):63-68.

[11] 张力.SPSS 19.0 (中文版) 在生物统计中的应用[M].厦门:厦门大学出版社,2013.

Diversity Analysis and Improvement of Ear-kernel Traits for Maize Inbred Lines with Different Resources

HU Chunhui,ZHANG Long,REN Yangliu,ZHU Sailan,LIU Zhenzhen,ZHANG Lan,LI Yuling*

(Agronomy College,Henan Agricultural University/Collaborative Innovation Center of Henan Grain Crops/National Key Laboratory of Wheat and Maize Crop Science,Zhengzhou 450002,China)

To define the characteristics of ear-kernel traits for maize inbred lines with different resources and the favorable methods in further improvement,the genetic diversity of 4 ear-kernel traits(ear length,ear diameter,grains number per row and 100-grain weight) for 108 inbred lines were studied.Based on the result of classification,the trait variances for all groups and the comparisons with the key parental lines for two major hybrids Zhengdan 958 and Xianyu 335 were analyzed.The results showed that there were significant differences among inbred lines for all traits,the order of variance coefficient was grains number per row>100-grain weight>ear length>ear diameter.All inbred lines were classified into G1—G10 groups.Totally,101 lines were included in groups G1—G6,accounting for 93.52%.The average trait values were the highest for ear length and grains number per row in G7,for 100-grain weight and ear diameter in G108.Compared with the 4 key parental lines for hybrids Zhengdan 958 and Xianyu 335,Zheng 58,Chang7-2,PH6WC and PH4CV,single or multiple lines had better trait values for single trait in each group,and totally 6 lines (M33,M68,M69,M73,M88 and M93) had better trait values for all the 4 traits.Those inbred lines could be used to improve one or multiple era-kernel traits in maize breeding.

maize; inbred lines; ear-kernel trait; cluster analysis; diversity; improvement

2016-12-13

河南省现代农业产业技术体系玉米遗传育种岗位专家项目(S2010-02-G01)

胡春辉(1990-),男,河南新乡人,在读硕士研究生,研究方向:玉米遗传育种。E-mail:hubin860523@163.com

*通讯作者:李玉玲(1962-),女,河南舞阳人,教授,博士,主要从事作物遗传育种及相关课程的教学和玉米遗传育种研究工作。E-mail:yuling_li@126.com

S513

A

1004-3268(2017)04-0026-06