丑书问道傅青主薪火相传是此人

——龚望书法的当代启示①

2017-04-08王智忠

■王智忠

丑书问道傅青主薪火相传是此人

——龚望书法的当代启示①

■王智忠

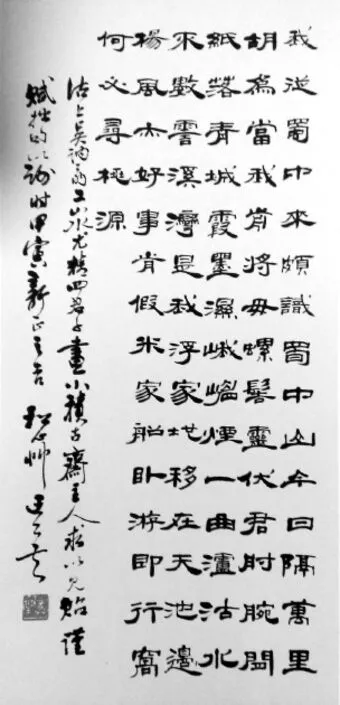

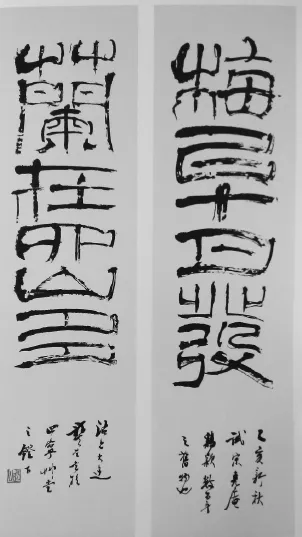

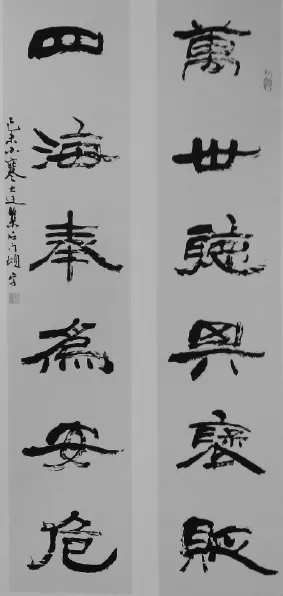

龚望早年隶书的圆润味道

从已知最早的龚望书法墨迹来看,先生二十六岁时已有“四宁草堂”的斋号,并一直沿用至晚年。取名“四宁”,语出明代傅山论书语“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁率真毋安排”。先生平生斋号甚多,独此可见其艺术追求。有趣的是,先生虽系传统文化所涵养出的书法大家,而艺术追求又与当代丑书的创作思想来源相合。但从作品来看,却创作理念不同、风格追求迥异。因此,重新对“四宁四勿”的本义进行客观、全面解读,将龚老与现代丑书创作对傅山理论上的继承进行分别梳理、评骘其中优劣,就显得很有意义了。

一、“四宁四勿”本义再探

从语义层面理解,傅山的“四宁四勿”中无论拙、丑、支离、率真还是巧、媚、轻滑、安排都带有偏颇意味,厚此薄彼并不是傅山本意,四个“宁”字道出了傅青主的苦心,大有两害相较取其轻之意。作为审美意象的拙、丑、支离、率真虽是一种客观存在,但仍需要辩证分析。因为就艺术创作来讲,拙与巧、丑与媚、支离与轻滑、率真与安排虽是相反的审美意象,但往往是相反相成的,既存在矛盾性又存在同一性,甚至不可分割。单纯的表现任一方,往往收到的可能是适得其反的艺术效果。正如西方美学家苏珊·朗格所言“寓分歧于统一,从而呈现完整意象”,这才是自然之道、书法之道。

关于“拙”与“巧”和“率真”与“安排”,傅山认为:“写字无奇巧,只有正拙。正极生奇,归于大巧若拙已矣。不信时,但于落笔时,先萌一意,我要使此为何如一势,及成字后,与意之结构全乖,亦可以知此中天倪,造作不得矣。”②傅山认为“正极生奇”,并且“造作不得”,并把这归于“天倪”,也就是自然,但这种“大巧若拙”,并非是真拙而无巧或无视雕琢。傅山对这一点有清楚的认识,他接着言道:“手熟为能,迩言道破。王铎四十年前字,极力造作,四十年后,无意合拍,遂成大家。”显然,这为他前面的话做了必要的补充,似乎更有益于学书者。因为他所讲的“天倪”并非随意,而是“造作”之后“手熟为能”而浑化的自然,这一点傅山也不得不佩服在政治上鄙夷的王铎。其实,傅山是很重视功夫的积累的,他也认为:“不习于人而自欺以天,天悬空造不得也。人者天之使也,勤而引之,天不深也,写字一道,即具是倪,积月累岁自知之。”这些绝对都是习书的经验之谈,出自个性鲜明、崇尚“率真”的傅山之口,反倒值得关注了!出天然乃是尽人工之后的超然一跃,并非无源之水。

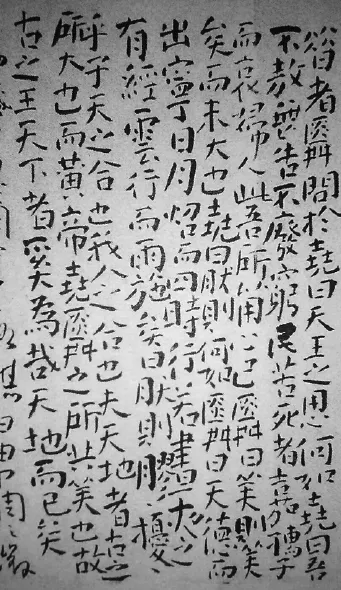

傅山楷书的支离

傅山用笔遒媚的草书

再者是“丑”与“媚”“支离”与“轻滑”。傅山理论上扬“丑”弃“媚”,是从对汉隶的解读开始的。他认为:“汉隶之妙,拙朴精神。如见一丑人,初视村野可笑,再视则古怪不俗,细细丁补,风流转折,不衫不履,似更妩媚。”作为宋元明以来统治书坛甚久的帖学不能涵盖的书法资源,明中后期部分汉碑的出土确实催生了晚明尚异好奇的审美风尚。而傅山所强调的“丑”正是对书法风格的求新求异,而非单单是对艺术形象的情有独钟。因为他的隶书创作也并不突出,恰恰是在傅山的楷书实践上体现出这种对“丑”的追求。由初习“熟媚”的赵字转向“支离神迈”(傅山语)的颜字后,尤其是其小楷充满着浓浓的支离、丑拙的味道,结字方拙外拓、用笔凝重浑厚、气象洒脱率真,加之适度的解构和夸张变形,确有不见一木,惟见全林之感。这是傅山个性风格的自我完善,更是时代风气使然!

傅山举起“丑书”大旗,但在看待“媚”的问题上依然能辩证取之。傅山恶“媚”,但他楷书初习赵字、隶书取法曹全何尝不是遒媚一路。而由媚而丑的审美取向的变化,只不过是一种艺术创作的自我反拨,不管是源于政治倾向,还是时代审美风尚。尽管如此,在傅山看来,“媚”仍不失为正。就连他初以为师而后视为“匪人”的赵孟頫,他也不得不承认“予极不喜赵子昂,薄其人遂恶其书。近细视之,亦未可厚非,熟媚绰约,自是贱态,润秀圆转,尚属正脉。”③傅山之所以这样说,因为赵字虽媚,但柔中带刚,仍不失雅健。并且从他自身书法创作来看,他并非完全扬弃“媚”,并且这种柔媚、圆转的线是伴随傅山终身的,直至他晚年,也不得不接受“腕杂矣”的结果。而从他的草书作品风格来看,也并未体现出粗头乱服的丑,展现出的恰恰是一种遒媚。

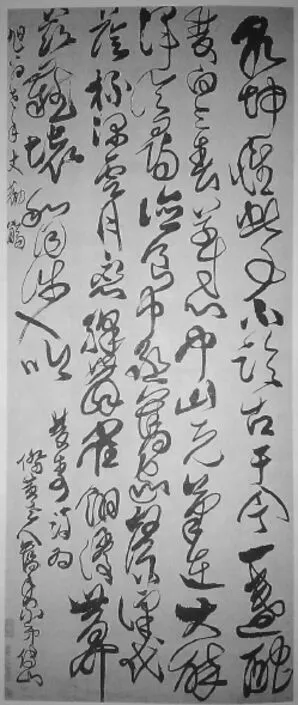

龚望笔墨的篆刻意味

龚望汉篆方拙的追求

傅山提倡“支离”、反对“轻滑”,意为彰显艺术的残破美而反对油滑,但“支离”是一把双刃剑,很容易引向破败而了无生气,与轻滑虚浮相比,这何尝不是书法之病?傅山清楚地认识到这一点,强调用笔的刚健,因为这正可弥补“轻滑”无力之失,亦可祛“支离”破碎之弊。他虽以“支离神迈”的颜书为法,仍叹己“不能劲瘦挺拗如先人”,即是指出骨力的重要性。而在谈到隶书时也强调:“汉隶之不可思议处,只是硬拙。”④这里除“拙”以外,还有一个“硬”字,当然,“硬”也是骨力之义,用笔有力,方能知擒纵、合燥润、并虚实。傅山对“支离”“轻滑”虽有取舍,但提出“硬”字以纠偏,良苦用心不可不察。

可见,对傅山提出的“四宁四勿”,不能停留在语境解读,还要对傅山的相关理论进行全方位的考察,甚至是傅山书法实践的考察,方能真正理解“宁”“勿”的真意!丑非丑,而是新,而新不是简单的否定和偏颇,而是新的融合,傅山书法作品也证明了这一点。

二、从龚望、傅山的艺术实践看“四宁四勿”观产生的文化动因

龚望先生自幼有着扎实的国学功力,小学、经史、金石皆有较深造诣,这也为其日后书法的成功奠定了深厚的基础。但对其书法艺术观念直接产生影响的首先是篆刻,傅山也是如此。傅山受晚明好古尚奇之风熏染,精文字、好篆刻。当时文人刻印之风盛行,傅山从青年时期即开始刻印,游手其间、乐此不疲。尝言:“印章一技,吾家三世来皆好之,而吾于十八九岁即能镌之。汉非汉,一见辨之。如如来所谓如实了知,敢自信也。”作为融书法、绘画、诗文、雕刻一体的艺术形式,篆刻的确是传统文人寄兴的方寸天地。龚望先生早年于篆刻也下过苦功,他曾讲:“早岁酷嗜秦汉印,摩挲把玩,寝馈其中,手握一印即可终日。”⑤先生乐于此道,也因为它寄寓了太多的人文情结。在其《印话》中有这样一段记载:“隽如二哥嘱磨旧印,余喜其词,未忍砻去,因别为镌嵇中散句,庶与狂歌草泽有喁于之应乎,然臧谷之所事虽殊,而亡羊则一也。一笑。”⑥先生所作“抗心希古”与旧印“但可狂歌草泽中,宁堪作吏风尘下”印文虽异,且跋文引用《庄子·骈拇》中“臧谷两亡”,不无自嘲,但亦可见先生的不凡抱负和英迈之气(当时先生未逢时遇、不能尽展其才)。当然,印章也可体现一种制作的快乐、游戏的快感。先生曾为好友阎子扬作“道生至阳”,好友称其四字回环往复,奉为珍玩。为弟子张长勇刻章,除名章“张长勇”,又以“知方”相赠,不无教化人心之意。这些背后的故事似乎更耐人寻味。

当然,直接影响龚望书法创作的还是篆刻艺术的美感形式、艺术气息。先生《临祀三公》题跋中写道:“临此殊不似杨淮表、石门颂、大三公、裴岑、戚伯著等,皆隶之最精者,然必熟于两京印篆,作此气息方浓,否则枯燥无味。”说明先生已自觉将篆刻作为书法的取法对象,先生以鸡颖作书那种特殊的涨墨和渗化无常的感觉、鸡毫快速运行产生线条的中枯残破的效果于篆刻不期然而至的崩破效果多么相合。这种刀笔的“转换”也是有明以来,包括傅山、王铎等人在内的一种文人共同的美学追求,开启了后来的碑学。而龚老正是传统碑学的真正继承者,他从传统走来,刀笔双修但终归于用笔,并没有偏离书法的本体,这与当今某些书法作者师刀不师笔、单纯追求斑驳的岁月痕迹是有着本质区别的。这种笔墨自然表现出来的残破美,恐怕才是真正暗合了傅山的“支离”之美吧!

比较一下龚老与傅山的习书历程,虽各有特点,但异中有同,似乎更能说明他对“四宁四勿”的继承。龚老早年习颜字,从他18岁的日课来看,朴拙之气实属难得,后取法钟繇《宣示表》略具支离;楷书亦喜临《褚书圣教序》,得巧媚之姿。先生虽不以楷书名世,但方正率真的结字、柔劲的用笔确立了先生的审美基调,为后来的隶书创作奠定了基础。先生隶书则以曹全为本柢,得其体势的圆媚、用笔的爽劲;后以汉篆入隶,习《祀三公》《大开通》体近方拙。加之特殊书写工具——鸡颖、熟纸的使用,点画多破笔、涨墨呈支离之奇趣。可知先生取法风格多元,但又能对立相合,尤其是将圆媚和方拙、爽健和支离熔于一炉,最终成就了“四宁”的艺术品格。但在书法面貌上龚老与傅山又是不同的,傅山用笔由赵字圆美而止正拙,而结字归于支离(楷书);龚望用笔则由曹全的圆劲而止支离;而结字倒是正拙的味道(隶书)。同样是支离,一在结字、一在用笔;同样是正拙,一为用笔、一为结字,可谓异曲同工。这说明,龚老对傅山理论的借鉴不是机械的、表面的,而是深入艺术本体的个性汲取,艺术风格的形成也不是戛然独造的,而是动态的、和合统一的过程。

龚望点画的支离

三、当代丑书——“四宁四勿”的历史误会

有的学者认为当一种风格被大家接受并被奉为美的标准时,凡是新生的、与之相反的风格必然会被视为“丑书”,这本无可厚非,但在创作上,有别于传统重修身、重内容的自然书写。丑书书家们借鉴西方美术理论,将书法艺术“美术化”,将其改造成偏重审美、强调视觉效果的纯艺术,将汉字看作是若干视觉元素的组合,把书法看作是点画与结体的造形以及它们的相互组合,通过解构旨在呈现一组组的对比关系,以最集中最夸张的形式,给人以最强烈的视觉冲击。并以傅山的“四宁四勿”作为其主要的思想创作来源之一,将“拙”“丑”“支离”作为其重要的审美意象和标签。这似乎与傅山的观点一脉相承,但也只能说是一种“有倾向性”的继承。通过还原傅山的“四宁四勿”和书法艺术实践,可知“丑书”的盛行完全是对傅山理论的一种片面解读。傅山所谓“丑书”理论的提出,源于晚明尚奇风尚下对传统帖学书法风格的反思和文人篆刻审美风尚的影响,这也证明了书法创新来自于传统文化本体的自足。并且傅山虽在审美的对立中表明了立场,但从他的艺术实践来看,完全是对自己的艺术创作的一种反拨,并不是无根之水,也不是简单否定,而是带有着中和意味的否定。而反观“丑书”的存在则难逃先天贫血的宿命,一无实践基础,二则只是中西理论的简单拼凑,最终生出的则只能是怪胎。如当代“丑书”创作中关注的“支离”,残肢断体下,或枯劲处鼓努为力;或施浓淡以遮其丑,虽不“轻滑”,但内在笔力的缺失却成为死穴,何来生命意味可言!再如所谓的“拙”,片面追求空间表现力和视觉刺激,收放无度、动静失宜,不识向背,不悟转换,粗犷视为阳刚,俗软反称静气,这又与丑陋何异!难怪陆维钊先生早年曾告诫我们裸露的表现力只能带来截然相反的艺术效果:“还有许多风格,则比较的有副作用,学者须注意,如:奔放,副作用粗野。苍老,副作用枯萎。质朴,副作用呆木(臃肿)。潇洒,副作用浮滑(庸俗)。新奇,副作用怪诞。清丽,副作用纤弱。”今人似乎应从中有所领悟,而对于傅山的理论是否也应抱有谨慎、辩证的眼光去看待呢?

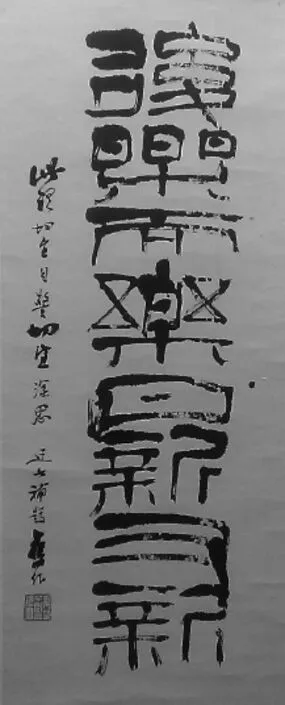

龚望暮年隶书体方笔圆

龚望先生对傅山“四宁四毋”理论的继承、实践,给我们提供了一个植根传统锐意出新的范例,与片面夸张、无度变形的“丑书”相比,高下自明,正可谓“丑书问道傅青主,薪火相传是此人”。

注释:

①本文为作者主持的2014年天津市艺术科学规划项目《龚望研究——兼论书家的传统文化修养》(D14067)阶段性研究成果。龚望(1914—2001),当代著名书法家,天津人。历任中国书法家协会天津分会副主席、中国书法家协会会员、天津文史馆名誉馆员、天津佛教协会名誉主席。书法作品连续五届入展全国书法篆刻展,在天津书坛绝无仅有,书法面目在全国亦独树一帜,被誉为“龚隶”。

②傅山《霜红龛集》卷二五《家训》,影印清宣统三年山阳丁宝铨刊本,山西人民出版社1985年版。

③同上。

④傅山《霜红龛集》卷三八《杂记三》,影印清宣统三年山阳丁宝铨刊本,山西人民出版社1985年版。

⑤龚望《四宁草堂学术札丛》69页。

⑥同上72页。

作者单位:天津理工大学