在物理实验选修课中开展研究性学习的实验与体会

2017-04-01魏华

魏 华

(北京市第四中学 北京 100034)

在物理实验选修课中开展研究性学习的实验与体会

魏 华

(北京市第四中学 北京 100034)

研究性学习是指在教学过程中,为学生创设一种类似于科学研究的情境和途径,让学生以类似于科学研究的方式去主动获取知识、应用知识、解决问题、获得发展.它是传统课堂教授式教学的延伸和补充.多年来,我们在北京四中高中部开设了“物理实验选修”课,在选修课中开展研究性学习,结合物理实验探索研究性学习对学生能力的培养.

研究性学习 探究能力 物理实验

课程标准中,在对综合实践活动做出规定时,把研究性学习作为必修课的主要内容之一.我们结合学生的实际情况和物理学科的特点,开设了“物理实验选修”,进行了一些这方面的探索.

1 开展研究性学习的必要性和物理实验选修的意义

1.1 开展研究性学习的必要性

长期以来,在必修课的教学中,形成以教师为中心,教师讲授、学生接受的教学模式.这种教学模式有利于知识的传授和积累,有利于课堂教学的组织和实施,有利于学生在已有的知识范畴内解决同类问题.它强调调动学生的积极性,强调课堂教学的精心设计、精心组织、精心实施.在基础教育阶段,无疑这是一种很好的、很重要的教学模式.对学生来说,它能很好地建立起系统化的知识,为将来继续学习打下良好的知识和能力基础.但是与“以德育为核心,以培养创新精神和实践能力为重点”的素质教育要求相比,教授学习型模式还有许多不完善的地方,甚至还有许多弊端.比如,在平常教学中,学生总是跟着教师在思考,教师也总是千方百计地将学生的思路引导到事先设计好的路子上来,这样几年学下来,回顾过去,学生不禁会问:我们学了什么?为什么要学这些知识?这些知识除了参加高考选拔外还能怎么用?这些现实问题一提出,总是让人觉得很泄气,回答这些问题时,教师也会显得底气不足.为了改变这种局面,在我们的课堂上已经发生了一些变化,诸如强调知识的来龙去脉以及在实际中的应用,在某些环节上开始放手让学生自己去探索研究,但这些是远远不够的.在人的一生中最重要的学习阶段承担教育责任的学校,有必要,也有义务自觉地培养学生自主学习的能力,培养他们积极大胆地思维、想象、提问、猜测、探究的意识和能力,培养他们多角度、多方位思考问题的思维习惯.因此,这种研究性学习的开展就提到了日程上来.

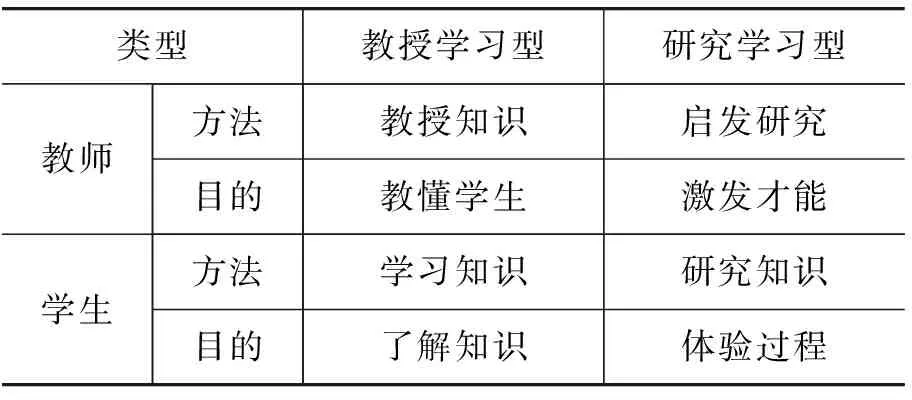

研究性学习是以学生的自主性、探索性学习为基础,从学生生活和社会生活中选择和确定研究专题,以个人或小组合作方式进行的学习.通过亲身实践获取直接经验,养成科学精神和科学态度,掌握基本的科学方法,提高综合运用所学知识解决实际问题的能力.它与教授学习型模式有所不同,二者的比较如表1所示.

表1 教授学习型与研究学习型对比

可见,研究性学习与教授学习型模式并不矛盾,它不是对教授学习型的否定,从某个角度讲,后者是前者的一种延伸,一种重要补充.

1.2 物理实验选修的意义

“物理实验选修”是我们开设的一门研究性学习课程.之所以选择这样一个载体,主要源于物理知识的广泛性,物理教育功能的多面性,物理教学中理论与实践的统一性,这些为研究性学习提供了广阔的空间;而实验作为物理学科的基础,也同样是物理知识教学的基础,通过训练有素的实验教学,能使学生在获取物理知识的同时,潜移默化地形成良好的科学素养,如严谨的科学态度,实事求是的科学作风等;同样,只有加强实验教学,才能培养出具有较强动手能力的学生.

在实验教学目标中就有很多与研究性学习目标不谋而合,所以我们选择“物理实验”,还有一个重要目的,就是最大限度地挖掘实验教学对学生各方面能力培养的教育功能.而且这是一个学科内的研究性学习,从某个角度讲也是降低了研究性学习的门槛,便于学生开展,也便于教师研究“研究性学习”的特点.

下面结合开设这门课中遇到的一些问题,笔者将谈一点体会.

2 物理实验选修开设的过程

2.1 物理实验专业知识的学习

研究性学习的课堂上,不是撒开手让学生自己去“玩”.为了顺利进行实验研究,首先还是需要一些专业知识的辅导.

(1)仪器的操作和使用.我们在辅导过程中强调搞清楚每个仪器的简单工作原理、测量原理、测量数据的记录以及仪器本身带来的系统误差.比如在初次使用螺旋测微器时,就让学生将螺旋测微器小心拆开,研究内部构造,从而加深了解它的测量原理和使用规范;在研究自由落体运动时,给每小组发两本产品说明书,一本关于自由落体仪,一本关于数字计时器,让学生自己学会使用.

结果表明,学生对这种方式非常感兴趣,拿到一个新仪器,学生由原来的漠不关心,或“粗暴”操作,等着老师讲怎么用,用完就忘,变为主动地去学,去研究怎么使用.这种意识上的转变其实很简单,就是来自于他自己探索过程中的成就感,但是却很重要.

一旦有了这种兴趣,学生的创造力也将是无穷的.例如研究电容器的放电规律时,传统的方法:将电容器充电完毕,使两端电压达到10 V,开始放电时,同时计时,在到9 V时记录一个时间,到8 V时再记录一个时间……再去拟合、探索电容器两端电压随时间的变化规律.但很现实的一个问题,当你记录电压降到9 V的时间时,读数,记录,再抬头已经过了8 V,于是得重新充电到10 V,再记录到8 V所用的时间,这种方法进行的实验,一次数据采集需耗时达半个小时,而且由于初始状态有一定的差别,实验数据不是很理想.后来有学生去体育老师那儿借来秒表,这种秒表的特点是一次能连续记录99个数据!然后学生坐在那,电容器开始放电,到9 V时,摁一次,到8 V时,摁一次……整个实验下来,4~5 min完成.这种创造力是学生的特色,他们是一张白纸,所以能不拘泥于传统,在研究课上他就可以尽情发挥他们的创造力,当然,前提是有一定的专业知识.

(2)Excel处理数据.实验中很让学生犯怵的就是实验数据的处理.学生对实验的热情,往往会由于数据的处理繁琐、数据结果的偏差而逐渐丧失掉.而实验选修中很多是需要大量记录、处理数据的,于是我们结合学校的条件和学生自身的素质,大胆地在实验数据处理中引入Excel和Matlab,利用它们进行数据拟合.我们教给学生关于实验数据处理的方法,数据误差的分析,以及一些电脑方面的知识,然后由学生自己探索使用.在初期使用过程中,甚至有一阶段,学生“迷恋”这种处理方法而自己主动要求做一些额外实验,取得一些数据,然后利用电脑处理.

利用电脑辅助处理数据还有一个好处,就是可以把学生解放出来,更多地去思考如何设计实验,提高数据质量,这些是学生最关注的.也有人会问:这样做会不会让学生没真正经历其中的过程,而丧失某些应该培养的能力呢?我想这些担心不无道理,但也应该看到,相对能提高学生积极性、兴趣,能使他们有精力一直专注于实验来说,这点损失还是值得的,而且在课堂实验中,这点损失完全可以被弥补.

2.2 平常研究课程模式

在平常的选修课上,我们采取的模式是:教师精心创设情境,启发引导学生参与,形成实验方案,学生完成实验数据采集、处理,最后得出实验结论.也就是“提出问题(研究专题)-探索研究-总结提高”过程.

举两个例子来说明.

实例1:给一个长木板,一个方木块,一把米尺.要求粗略测量木块与木板之间的动摩擦因数.

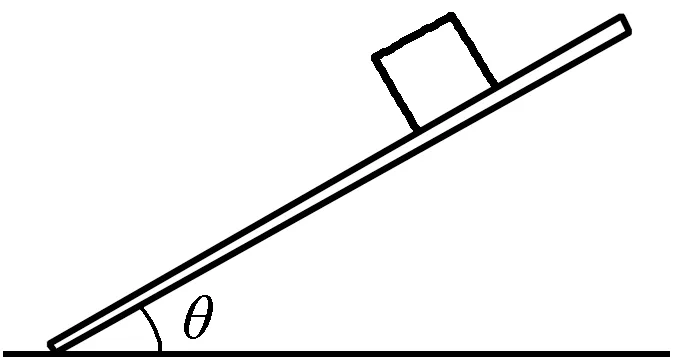

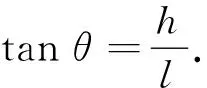

生甲:如图1所示,将木块置于长木板上,然后将木板逐渐倾斜,直到木块开始滑动,此时木块受到的滑动摩擦力,大小等于重力沿木板方向的分力,即

μmgcosθ=mgsinθ

得到

μ=tanθ

图1 实验设计方案

生乙:刚开始滑动时,应该是木块受到的最大静摩擦力等于重力沿木板方向的分力,所以你只能由这种方法得到最大静摩擦力.根据最大静摩擦力略大于滑动摩擦力,可以将刚才的板略放平一点,给木块一个初速度,目测大致能匀速直线运动,则此时重力沿木板方向的分力才等于滑动摩擦力,即μ=tanθ.

(众人纷纷赞同后面同学的说法)学生甲举手要求继续回答.

生甲:我觉得我那种方法也行,因为最大静摩擦力只是略大于滑动摩擦力,它引起的误差与你目测的误差应该差不多,所以我那种方法也行.

(众人中部分学生被他说服,开始互相争论,场面激烈)

师:很好,这两位同学的想法都很好,那我提示同学们,最大静摩擦力也与接触面粗糙程度有关(场面安静下来),与动摩擦因数一样,有一个静摩擦因数(这个知识,课本不要求,学生没学),同学们可以去图书馆查查相关资料,然后想想甲、乙这两位同学的方法分别测得是什么量.至于二者谁更接近于实际值,这一点大家在做完实验后,再去思考这个问题.另外一个问题,如何测tanθ?

(思考片刻)

然后由学生自己做实验完成,最后完成实验报告.

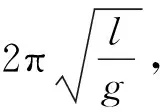

实例2:研究单摆的摆动.

提出问题:一个单摆,让它做小幅振动,给大家一块秒表,请你测出悬点到单摆小球球心的长度.

(众人纷纷做钦佩状)

师:很好.(摆出不同摆长的单摆,并让它们摆动)可以看出,不同摆长的单摆,摆动快慢是不同的,很显然摆长越长,周期越大.那现在的问题是,如果我不知道周期公式怎么办?

刚刚兴奋的学生又陷入思考,这时有学生举手.

生丁:可以先找周期与摆长的关系,取不同的摆长,测出周期,然后利用Excel找它们的关系.

师:很好,今天的实验题目就是“探索单摆做微小摆动时周期与摆长的关系”要解决的问题,就是这个单摆摆长……

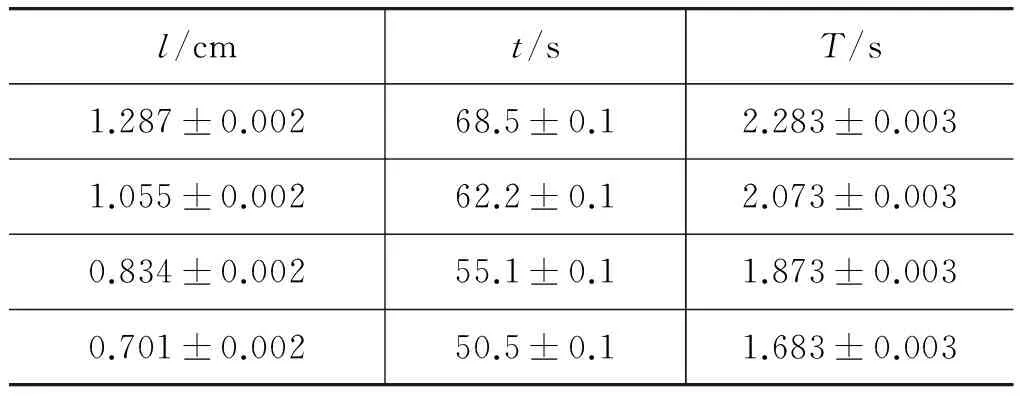

学生的作业举例:学生所测数据如表2所示,作业的图像如图2所示.

表2 单摆的实验数据

图2 关系图像

以上是我们在平常训练时的两个小片断:一个是学生已有的知识,有关摩擦力.静摩擦力,最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系,比如说最大静摩擦力比滑动摩擦力略大,但又在计算中总是忽略它们之间的差别,那么到底二者差多少?这实际上也是很多学生学完后的疑惑.一个是未学的知识,有关振动周期.要想解决提出的问题,就会要求学生自己去查书,提前研究相关知识;要求学生去设计解决从没研究过的问题,而且这个实验也有一定的难度,属于“跳一跳,够得着”的类型,会让学生很有成就感,能很好地激发学习兴趣,训练动手解决实际问题的能力.有关单摆振动还有很多可研究的地方,比如不规则单摆测重力加速度,不同摆角下周期与公式中计算出的周期的关系等等,都在后面的课中,或由教师提出,或由学生提出进行了实验.

2.3 自主选择研究性课题开展研究

在学习一个阶段后,我们会让学生自主选择一个课题开展研究.基本模式:学生提出课题+讨论可行性+列(仪器)清单=独立完成实验,得出结论.

开始时,很多学生提出了一些很难完成,或不太切合实际的题目.如研究刀从高处下落,扎在西瓜上,研究西瓜对刀的阻力作用.很有创造性的题目,我从没想过西瓜还可以用来做实验!不过,这个实验还是很困难的,比如如何保证刀刃朝下进入西瓜而不会偏出,或不会扎进去,如何测量进入深度,如何讨论各部位进入深度不同等等因素.

笔者想好的课题应该具有以下特点:课题具有价值性、明确性、创新性、可行性.对于低年级学生来说,可行性、明确性是最重要的!

师生共同确定的几个课题:

(1)研究向心力演示器;

(2)用气垫导轨测重力加速度;

(3)梁的弹性形变量与所受压力的关系;

(4)电压表和电流表的改装;

(5)测定溶液的电阻与物质的量浓度的关系;

(6)组装望远镜.

这些课题有的是由上课老师一句话,学生们想到的.比如“测定溶液的电阻”,就是上课时学生听化学老师说了一个想法,于是在物理课上提出.当时笔者一听到这个题目,眉头一皱,“愁”上心来!觉得很难,觉得这个题目有点大,因为溶液导电性能与太多因素有关,跟实验选材、方案、测量工具都有一定关系.经过充分讨论,把题目定小了一点,定性讨论“测定溶液的电阻与物质的量浓度的关系”,为这个实验,学生不断请教化学老师、物理老师、实验员,看书,查资料,克服重重困难,研究出了一些成果,并在全校交流会上做了很好的发言.再如“研究向心力演示器”,这个题目也很好,很适合,学生就是想知道这个演示器是怎么工作的,有什么优点好处,及哪些可以改进的地方,最后学生还类似地提出可以采用液压+连通器的原理,设计出一个新型演示器.

在整个过程中,我们发现现在的学生比较注重课题的价值性,经常会在讨论中问,“你做这个有什么意义吗?”那个提出课题的学生也早做好准备,有条不紊地说出一个一个好处、前景.其实这些也只是他们一个比较美好的想法,并不是我们的目的所在,研究性学习更重要的是“体验过程”,结论只是附产品,所以当有一个学生被大家追问得无法回答时,笔者会抢过话题说,“最大价值就在于这个课题能提高我们解决实际问题的能力,提高我们的动手能力”.

3 结束语

从一个学年“物理选修”课来看,研究性学习还有很多是需要我们去探索研究的,不过它对我们师生的要求还是很明确的.它要求学生有兴趣(包括对研究性学习和选修的课程)、能认真对待、能面对困难敢于迎难而上,在此基础上,才能积极参与、自主学习、独立思考.它要求学生有敏锐的观察与思考能力,要有搜集与积累资料的能力,要有综合运用各科知识解决实际问题的能力,要有一定的人际交往能力和合作精神——这些同时也是我们开设它的根本目的.

它要求教师有超前的教育观念,快速接受新知识的能力,高超的教学技能:能充分发挥学生的全体作用的能力、能熟练使用现代教学手段的能力、娴熟的德育技能,具有开拓创新精神和较强的科研能力.这些也是我们实施过程想要提高的.

在“研究性学习”的过程中师生双方的收获都是很多的,我想所谓“教学相长”就是这个道理了.“研究性学习”也确确实实是一项很值得研究,很值得付出的工作.

1 刘建华.构建“自主创新学习”教学模式.教育实践与研究,2001(11):5~7

2 刘彬生.高中物理选修实验课本.北京:教育科学出版社,1993.9

3 王兴乃.高中物理实验大全.北京:电子工业出版社,1988

2016-05-10)