创新创业:新经济下扩大就业的新引擎

——合肥市创新创业带动就业的调研与分析

2017-03-30宋玉军

宋玉军

(合肥学院,安徽 合肥 230601)

创新创业:新经济下扩大就业的新引擎

——合肥市创新创业带动就业的调研与分析

宋玉军

(合肥学院,安徽 合肥 230601)

创新创业是扩大就业的重要路径。合肥市积极推动大众创业万众创新,创新创业的就业倍增效应不断彰显。然而抽样调研发现,小微企业集群化和创新能力、创新创业平台的作用、“双创”政策的宣传与实施、创新创业者的社会保障、创新创业的精神培育等方面存在一定的问题,在政策制定上需要注重大小型企业齐聚发力,提升小微企业就业吸引力,增大大企业就业容量;坚持创新创业推动产业发展,开发产业集群协同创造就业能力;加快创新创业政策落地,汇聚释放促进就业的政策红利;立足创新创业需求,精心打造就业创业服务新高地;完善社会政策托底,着力解除创新创业后顾之忧。

创新创业 扩大就业 政策措施创新

一、引言

大众创业、万众创新将成为中国经济发展的新动能。创业一直被社会各界认为是促进就业的重要途径。国外,Knight(1921)在其名著《风险、不确定性与利润》中所提出来的相对收入理论成为创业和就业关系的理论渊源。Oxenfeldt(1943)进一步阐发了Knight的观点,认为失业者感到受雇就业前景黯淡,就会把创业作为可靠的选择。在此基础上,逐渐形成了两种理论假说(“难民”效应假说和企业家效应假说)。“难民”效应假说认为,失业者因生活所迫而不得不进行自雇型创业;囿于自身条件,此类型的创业促进就业的效果不明显 (Johansson,2000;Hurst&Lusardi,2004;Fiess等,2010)。企业家效应假说认为,具有经营才能和商业头脑的创业者创办企业,扩大就业的效果明显(Lin等,1998;Pfeiffer&Reize,2000)。国内对创业与就业关系的研究,创业带动就业的定性研究文献较多(如李政,2008;马永堂,2012等),也有回顾、综述国外的创业活动和理论(赖德胜,2009;汤灿晴、董志强、李永杰,2012);实证研究主要是关注我国创业活动降低失业率的影响 (付宏,2010;董志强等,2012;卢亮、邓汉慧,2014;张成刚、廖毅、曾湘泉,2015)。

以上研究表明创新创业与就业关系高度相关,而基于合肥市创新创业扩大就业的研究成果较少,仅有的几篇文献如《发展创业型经济与合肥创建创业型城市的思考》(吕时礼,2009)、《打造“创业之都”建设“乐业合肥”》(范家生,2012)等,均为描述性的定性研究,没有现实调研材料的支撑,很难成为合肥市制定创新创业扩大就业政策的参考,亟需深化研究。

二、合肥市创新创业带动就业的调研分析

近年来,合肥市围绕“大湖名城、创新高地”战略目标,积极推动大众创业万众创新,深入实施创新驱动战略,出台推动创新创业系列政策措施,持续激发创新创业活力,创新创业的就业倍增效应不断彰显。据统计,从统计数字看,合肥市每千人个体户和私营企业的户数在2010年只有75户,到了2014年增加到149户,增长了近1倍。为深入了解合肥市创新创业带动就业的实际状况,我们于2016年7月-8月期间对合肥市各区县进行了问卷调研,共发放调查问卷300份,回收问卷296份,其中有效问卷258份。

(一)样本个体的基本信息

从本次调查统计数据看,合肥市创新创业创业者人员的基本信息呈现以下几个特点:

1.80、90后男性青年构成了创新创业者的主体。调查数据显示,90后占调查总数的47.1%,80后占调查总数的27.3%,而其他年龄段仅占调查总数的25.6%。在性别结构上,男性占了59.5%,女性占了40.5%,男性的比重超出女性比重19个百分点。

2.创新创业者的文化程度呈现出“橄榄形”结构特征。在文化程度上,表现为“两头小,中间大”的结构特征。大学本科及大专或中专生占了大多数,此比重达到了65.1%,构成了“中间大”的部分。而文化程度是高中及以下的占了22.1%,研究生学历的占了4.7%,这两者构成了两头小的部分。另外,高中以上学历所占比重达到了77.9%,这说明创业者们的整体文化程度较高。

3.创业者创业前身份多样,但以在校及应届毕业大学生为主。调查数据显示,24.4%的创业者创业前的身份是应届毕业大学生,20.3%的是在校大学生,而创业前身份是大学生的比重将近50%。创业前身份是高级管理人员和农民工的比重相同,均为11.6%,下岗人员创业的比重不到10%,而样本统计显示结果,科技人员和复转军人及海归创业所占比重较小。

(二)样本个体创办企业的基本信息与分析

1.创业启动的年份和资金来源的基本分布

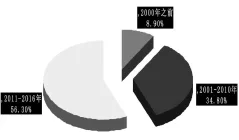

创办企业的年份分布反映创业活动的活跃程度。从本次统计调查结果显示(如图1所示),2000年之前创业所占比重只有8.9%,2010年以后创业所占比重达到了56.3%;受调查者中在20世纪80、90年代开始创业的人数较少;而选择2014、2015、2016年这三年创业所占的比重分别为12.%、12.7%和13.3%。总体而言,合肥市创新创业呈现出明显的上升趋势,创业活动日趋活跃。这可能与近年来合肥市经济增长较快,出台一系列助推创新创业政策措施的发挥作用紧密相关。

图1 样本个体创办企业的年份调研统计分布图

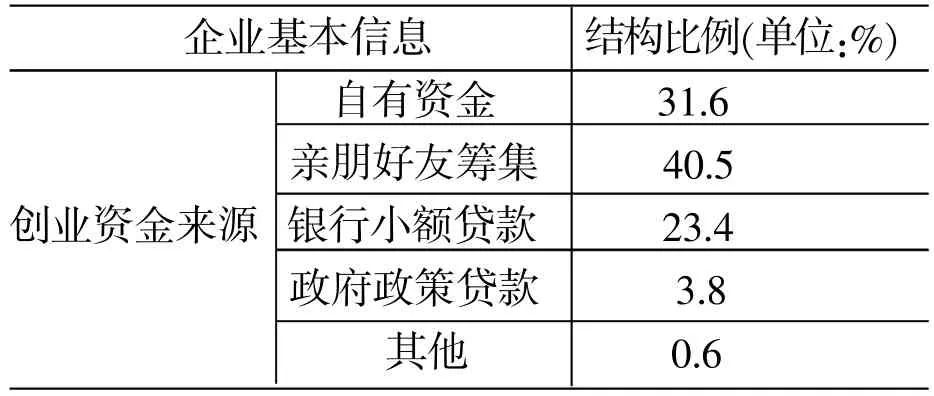

资本投入是创业的重要条件。从调研情况看,合肥市创业资金以向亲朋好友筹集为主。通过表1可以看出,31.6%的创业者用自有资金进行创业,向亲朋好友筹集的占了40.5%,23.4%的创业者选择向银行小额贷款,而使用政府政策贷款的仅有3.8%。总的来说,合肥市将近70%左右的创业者选择贷款或借款进行创业。

表1 创业的资金来源的调查情况表

2.创办企业的性质分类与产业结构的基本分布

小微企业是经济社会发展的生力军,是创新创业的主要载体。以个体工商户和个人独资企业为代表小微企业为例。本次调查结果显示,合肥市创业者的企业以小型规模为主,个体工商户占比较大。根据统计,46.2%的企业是个体工商户,合伙企业占了26.6%的比重,个人独资企业占了17.1%的比重,而有限公司的比重不到10%,只有8.2%,其他形式的占比1.9%。说明小微企业是合肥市创新创业的主要载体。

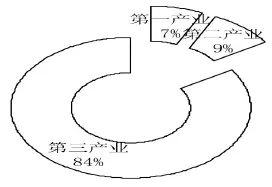

本次调查中对创业者创办企业的行业分布做了调研。根据国家统计局的分类,以农、林、牧、渔业为第一产业,以采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业为第二产业,其他为第三产业进行归类统计,样本结果显示,合肥市创业者创业的产业分布以第三产业为主体,所占比重远超于第一产业与第二产业(如图2所示)。

另外,通过创业者身份与行业分布的交叉分析,在校大学生主要以批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业以及教育业为主,而应届毕业大学生则以批发和零售业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务业、金融业和房地产为主。高级管理人员创业主要进入的行业是信息传输、软件和信息技术服务业和房地产业,而农民工选择创业的行业更多的是农、林、牧、渔业。

图2 合肥市创业者创办企业产业分布调研统计图

3.创办企业运营状况与创新成效

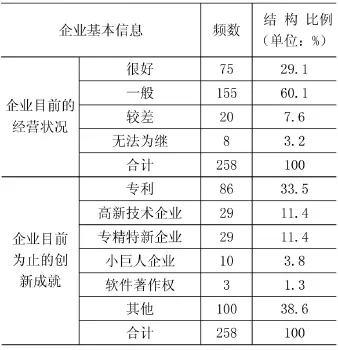

样本统计显示,被调研对象中选择“经营状况很好”的比重达到了29.1%,选择“一般”的占了60.1%,选择“较差”和“无法经营”共计10%左右。“经营良好”与“一般”比重之和达到了90%左右,说明合肥市创业者所经营的绝大多数企业运营正常。另外,从创新成效看,获得专利权的企业占了33.5%,获得高新技术企业和专精特企业成绩的均占了11.4%,而对于获得小巨人企业和软件著作权的企业均未达到5%,然而获得其他成就的企业占了38.6%。获得过“专利权”与“高新技术企业和专精特企业”总和接近五成。(如表2所示)

表2 企业运营与创新成效信息调查情况表

(三)创新创业带动就业的调研分析

1.样本企业的就业规模总体分析

企业的就业规模反映了创新创业带来的就业效应大小。根据统计结果,所调查企业的就业规模平均在7人左右,就业人数的中值为4,众多企业的就业规模为2人;最高值为79人,为“有限公司”企业类型,最小值为1人企业,大多数为个体工商户。可能是此次调研对象涵盖个体工商户等小微企业居多的原因所致。就总体而言,合肥市创办一个企业大约能带动7个人就业,说明了创新创业对于扩大就业具有重要的意义。(如表3所示)

表3 样本企业的就业规模统计情况

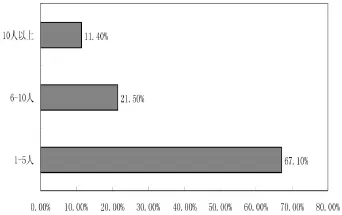

对企业就业规模进行分段分析,就业规模在1-5人区段的占比达到了67.1%,6-10人区段占比为21.5%,10人以上的占比为11.4%。通过对“企业性质”与“就业规模”之间进行交叉分析发现,个体工商户与个人独资企业的就业规模基本处于1-5人之间。合伙企业和有限公司的就业规模要大于个体工商户和个人独资企业。通过计算,一个合伙企业或有限公司企业的平均就业规模多于前两者十个人左右。(如图3所示)

图3 企业就业规模分布调研统计情况

2.企业就业规模的产业(行业)分布与新增就业计划

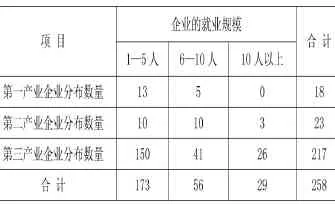

通过对就业规模产业分布情况分析,第一产业的就业规模较小,没有一家企业就业人数超过10人。第三产业不仅在小规模就业分布的企业数量较多,而且超过10人以上的企业也是最多的,占比达到了89.7%。从这个侧面反映出,第三产业不仅是合肥市创新创业集中领域,也是小微企业聚集的领域和就业规模较大企业的领域。调研结果说明了合肥市第三产业具有点多面广、小型分散,易于吸纳就业的特点,对扩大就业起着越发重要的作用。(如表4所示)

表4 分产业的企业就业规模调研统计情况

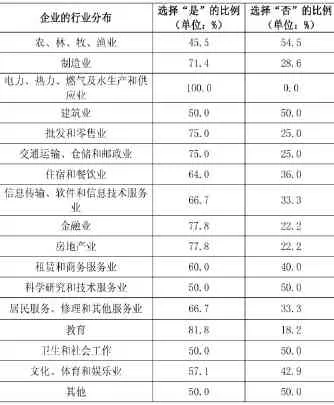

另外,围绕“未来2年企业是否有新增员工的打算”调研问题,从交叉分析的行业分布看,除了第一产业之外,处于第二产业、第三产业领域的企业选择“是”的比例均超过了50%以上。据此推断合肥市第二产业、第三产业领域的创新创业能够带来就业岗位的增加。(如表5所示)

表5 未来2年企业新增员工计划的行业分布调研情况

3.企业就业规模的区域分布与新增就业计划

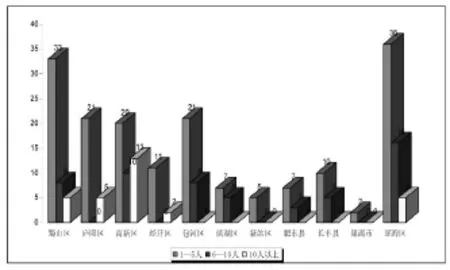

统计结果表明,就业规模10人以上的企业一般分布在高新区,而就业规模1-5人的企业多分布在瑶海区、蜀山区、庐阳区以及包河区。瑶海区、蜀山区、高新区是这次调研对象最多的区域,占了总比重的60%左右。(如图4所示)

图4 企业就业规模区域分布情况

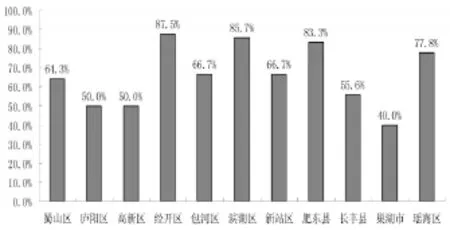

调研问及“未来2年是否有增加员工的打算”时,总体而言,有66.5%的企业表示“有增加员工的打算”。通过交叉分析,具体从区域分布看,排在首位的是经开区,有87.5%被调查企业有新增员工的打算;除此之外,超过60%有蜀山区、包河区、瑶海区、新站区等区域,排在末位的是巢湖市(如图5所示)。

图5 未来2年有新增就业的区域分布情况

4.创新创业提升就业质量与“五险一金”的情况

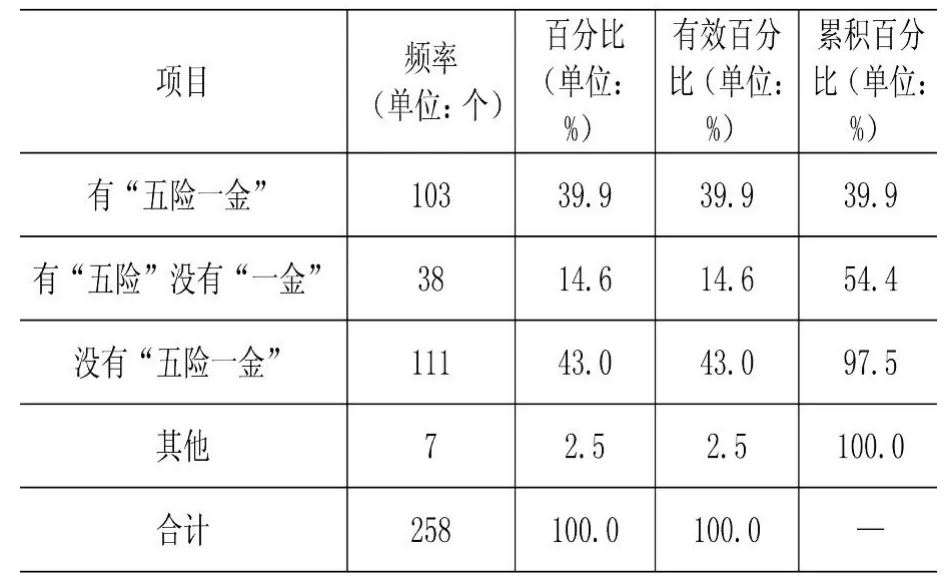

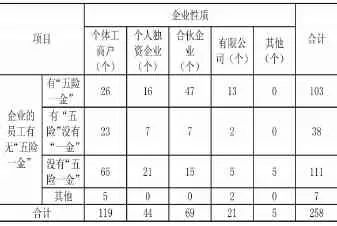

社会保障对于保持经济和社会稳定等方面发挥着相当大的作用。“五险一金”是社会保障体系内容的基本组成部分,构成了就业者的 “安全底线”。本次调研主要以企业“五险一金”的是否健全状况作为反映合肥市创新创业提高就业质量的一个重要指标。统计结果显示,有“五险一金”的企业占了近40%,只有“五险”的有14.6%。如果撇开住房公积金这一项,有 “五险”的企业数量达到了54.4%,而“没有五险一金”的占到了43%。可能与样本范围内小微企业占绝对比重相关。(如表6所示)

表6 样本企业员工有无“五险一金”调研情况

若仅仅从企业的社会保障完善程度进行推断,合肥市小微企业在“五险一金”方面还有较大的提升空间,就业者的社会保障亟待完善。通过交叉分析也能说明这一点(如表7所示)。

表7 企业的员工有无“五险一金”与企业性质交叉分析表

(四)创新创业相关认知的调查与分析

影响创新创业的因素有很多,包括国民素质、基础研究水平、科研基础设施条件、体制政策环境等方面,也可以从微观、中观和宏观层面进行调研分析。

1.创业者个体对创新创业的认知状况

(1)影响创新创业的因素

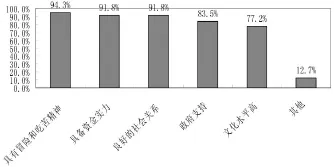

调研统计结果,样本个体对创新创业的影响因素做了自己的判断。从选择的比例看,排在首位的是 “具有冒险和吃苦精神”,所占的比重为94.3%;说明大多数被调研对象认为这一因素应该是绝大多数创业者所必须具备的特质。排在第二位的是“具备资金实力”和“具有良好的社会关系”,说明货币资本和人脉关系(社会资本)对于创新创业者而言具有重要的作用。而政府的支持排在了第三位,创业者自身文化程度排在第四位。排在末位的是其他因素。(如图6所示)

图6 影响创新创业的因素分布图

(2)创新创业遇到的困难因素

创新创业并不是一帆风顺的。受访者针对”创新创业过程中遇到的困难“的问题,进行了选择。排在首位的“资金不足”,剩下的困难因素比如“经验不足”、“创业信心不足”、“缺乏社会关系”、“营销困难”、“没有好的创业项目”等依次排序,所选的个案百分比例全部都超过了80%;说明创新创业是一个充满艰辛的过程。而“家人的反对”因素位置靠后,所占的比重并不是很高。(如表8所示)

表8 创业过程中遇到的困难

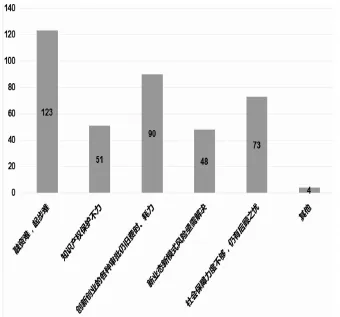

(3)创新创业当前面临的迫切需要解决的问题

通过图7可以看出,当前创新创业者迫切需要解决的问题是“融资难,起步难”问题,80%左右的创业者认为这是当务之急。而有57%的创业者认为创新创业的“各种审批耗时、耗力”也是当前迫切需要解决的问题。46.2%的创业者认为“社会保障力度不够,仍有后顾之忧”是当前创新创业迫切需要解决的问题。有三分之一不到的创业者认为“知识产权保护不力”和“新业态新模式风险亟需解决”是影响创新创业的绊脚石。

图7 创新创业迫切需要解决的问题

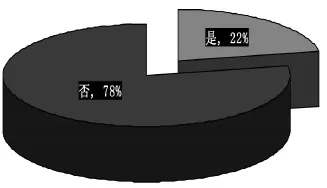

2.创新创业个体对孵化基地作用的认知状况

创新创业孵化基地对于降低创新创业的风险和成本,提高企业的成活率和成功率等方面具有重要的作用。本次调研结果显示,有78%的创业者不是通过创业园或孵化基地进行创业的,只有22%的创业者通过创业园或孵化基地进行创业。仅从我们的调研情况看,合肥市创业园或孵化基地等创新创业服务平台作用是有限的,还有很大空间和发展潜力,还需要进一步加强,以实现帮助新兴的小企业迅速成长,为社会培养成功的企业和企业家的目标。(如图8所示)

图8 通过创业载体进行创业与否的饼状图

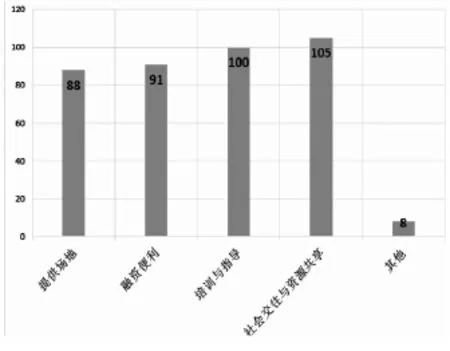

但是对创新创业者期望孵化基地提供服务项目的调研中,创业者最希望孵化基地可以提供的服务项目是社会交往与资源共享和培训与指导服务,而对于提供场地和融资便利等相关服务项目,有50%-60%的创业者希望孵化基地可以提供类似的服务项目。(如图9所示)

图9 创新创业者期望孵化基地提供服务项目图

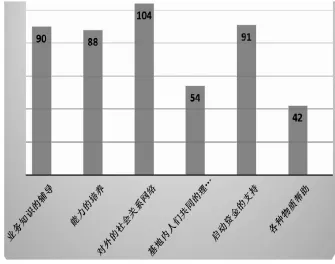

对于 “孵化基地对创业的作用”方面的认识上,本次调研结果显示,提供“对外的社会关系网络”是创新创业者认为孵化基地最突出的作用,其次是 “可以提供业务知识辅导”、“能力的培养”以及“启动资金的支持”也被创新创业者认为是孵化基地的部分重要作用,而且三者的作用在创业者看来大同小异。而认为孵化基地可以“提供各种物质帮助”和“基地内人们共同的理想和追求”的创业者所占的比例较少(如图10所示)。

图10 被调研者对孵化基地对创新创业作用的认识

3.创新创业者个体对创新创业相关政策知晓程度与总体评价

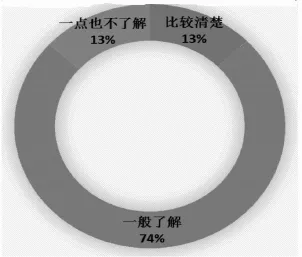

通过调研(如图11所示),创业者对政府扶持创新创业政策的了解情况分布如下:有74%的创业者对政府的创新创业扶持政策只是一般的了解,而对政府扶持政策比较清楚的只占了13%,与对扶持政策一点也不了解的人所占比重相同。这说明了政府应该加大对扶持政策的宣传,让更多的创新创业者们受益。

图11 被调研者对政府创新创业扶持政策的了解情况图

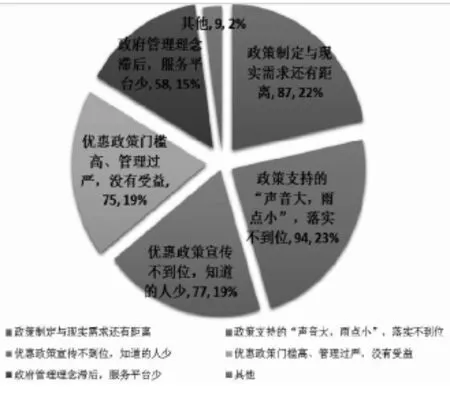

对“大众创业,万众创新”的政策实施的评价能够从一个侧面反映政策实施的效果。本次调研对合肥市“双创”政策措施效果的总体评价进行了调研,调研统计结果显示 (如图12所示),有94.24%的受访创业者认为政策支持的 “声音大,雨点小”是影响政策效果的最主要的因素,87.22%的创业者认为“政策制定与现实需求还有距离”是影响“大众创业,万众创新”政策效果的绝对因素。有近80%的创业者认为优惠政策宣传不到位,知道的人少和优惠政策门槛高、管理过严,没有受益影响着创业政策的效果。58.14%的人认为政府管理观念滞后,服务平台少也是影响政策效果的因素之一。

图12 合肥市“大众创业、万众创新”政策的总体评价图

(五)合肥市创新创业存在的问题

近年来,合肥市保持经济中高速增长、中高端发展,在创新创业方面取得了一定的成效,但也存在诸多问题。除了创业类型单一、创业成功率较低等一些共性问题外,通过以上对调研情况的分析,大体上可以归纳为以下几个问题:

1.小微企业集群化和创新能力需要进一步提升。创新创业对于放大就业容量,拓展就业空间具有重要的作用。中小企业是“双创”的主要载体,也是吸纳就业的主力军。而本次所调查合肥市企业的就业规模平均在7人左右,就业人数的中值为4,从一个侧面也说明的这一点。可能受制于样本限制,本次调研发现,创新创业者创办的小微企业大多具有布局分散、技术不高的缺点,位于价值链的低端。

2.支撑创新创业服务平台的作用需要进一步加强。合肥市已建立了一定数量的创新创业产业园、创新创业孵化器等服务平台,在双创中发挥了重要的作用。但调研结果却显示大多数创业者并没有通过这一平台进行创业。因而,创新创业产业园、创新创业孵化器等服务平台的作用需要进一步加强,尤其在技术支持、政策解读与落实、融资渠道、管理培训等方面的支撑功能需要进一步细化、拓展。

3.“双创”政策的宣传与实施需要进一步落实。本次调研显示,受访者对本市的“双创”政策的了解程度还不太充分,对政策实施效果的总体评价不是很高。反映出“双创”政策的制定、实施以及宣传需要加大力度。

4.创新创业者的社会保障需要进一步完善。创新创业是充满风险的过程。调研显示,合肥市小微企业在“五险一金”方面还有较大的提升空间,就业者的社会保障亟需完善。

5.创新创业的精神培育需要进一步加大。本次调研显示,创新创业者最为看重的品质是“具有冒险和吃苦精神”,对于“能力提升”也有相当大的期待,所以,创新创业文化和氛围需要进一步营造,对创业者的能力开展有针对性的培训。

三、推动合肥市创新创业扩大就业的政策建议

推动合肥市创新创业扩大就业,需要以扩大和稳定就业为目标,深入实施就业优先战略,以大众创业、万众创新为着力点,拓展就业空间,放大就业容量,提升就业质量,促进经济发展、创新创业和扩大就业的协调联动,实现社会公平正义。

(一)注重大小型企业齐聚发力,深度推进创新创业扩大就业。一是发挥小微企业就业主渠道作用,提升小微企业的就业吸引力。引导小微企业走“专精特新”发展之路,大力支持中小企业转型升级,带动提升中小企业福利保障、薪酬水平、发展前景等方面的就业吸引力。二是挖掘大企业创新创业的潜力、活力和带动力,增大就业容量。推进现有扶持政策的有效整合,加强大企业创新创业政策制定与实施的顶层设计;组建一批服务大企业创新创业的行业平台,成立行业创新联盟;鼓励大企业共建实验室、研发中心,加大支持行业基础共性技术等重点领域联合攻关;宣传推广大企业创新创业的成功经验,探索大企业创新创业的合肥模式;不断增大就业容量。

(二)坚持创新创业推动产业发展,开发产业集群协同创造就业能力。以产业规划为龙头,打造战略性新兴产业集群,培育新的就业增长点;以现有优势产业为基础,加速产业聚集和转型升级,延长产业链,扩展就业链;创新服务业发展模式和业态,推动服务业跨越发展吸纳就业;促进产业升级与人力资源开发配置相适应,不断优化就业结构;实施产城融合、园城同建,实现安居乐业。

(三)加快创新创业政策落地,汇聚释放促进就业的政策红利。重新梳理各类就业创业政策,实施政策分级分类编制动态“政策清单”,为政策受众提供路径清晰、方便查找的“政策地图”;创新宣传形式,加大全民创新创业政策的宣传普及;加强就业创业政策研究,开展政策实施的就业效果的追踪与评估,不断提升创新创业政策带动扩大就业的实际效果。

(四)立足创新创业需求,精心打造就业创业服务新高地。实施孵化器倍增计划,加快建设一批科技企业孵化器;围绕战略性新兴产业,加强专业孵化器建设;扶持建设一批各类科技园、创新创业基地等平台载体;引进境外先进的创业孵化模式,实施孵化能力提升工程;增大各平台就业带动能力。建立全产业链创业的培训服务体系,完善就业创业指导和培训;充分利用信息技术,推进智慧城市和信息惠民工程建设,提升服务的精准化、便利化。

(五)完善社会政策托底,着力解除创新创业后顾之忧。科学调整保障标准,积极推动专项保障计划,加快构建可持续的整合型社会保障体系;实施积极的社会托底政策,发挥社会组织、社区等主体的社会保障作用;注重社会心理建设,纾解创新创业者心理压力;做好失业保险、职工安置、就业援助等工作。

(六)营造创新创业社会氛围,厚植创新创业文化。注重舆论引导,坚持正确导向;提炼新徽商精神,培育创业文化,树立创新创业观念;营造“鼓励创新、扶持创业、褒扬成功、宽容失败”的良好氛围;增强全社会对创业创新文化的价值认同,培育健康的创业创新文化。

[1]Knight F.H.Risk,Uncertainty and Profit,1921.

[2]Norbert M.Fiess,Marco Fugazza,William F.Maloney.Informal Self-employment and Macro-economic Fluctuations.Journal of Development Economics,2010.

[3]马永堂.论实施以创业带动就业战略[J].中国劳动,2012(1).

[4]李政.促进创业理论:企业发展带动就业的选择[J].学习与探索,2008(6).

[5]赖德胜,李长安.创业带动就业的效应分析及政策选择[J].经济学动态,2009(2).

[6]汤灿晴,董志强,李永杰.国外创业与就业关系研究现状探析与未来展望[J].外国经济与管理,2011(9).

[7]付宏.中国的创业活动与就业增长:“难民效应”还是“熊彼特效应”?[C].第五届(2010)中国管理学年会--创业与中小企业管理分会场论文集,2010-11-13.

[8]董志强,魏下海,张天华.创业与失业:难民效应与企业家效应的实证检验[J].经济评论,2012(2).

[9]卢亮,邓汉慧.创业促进就业吗?--来自中国的证据[J].经济管理,2014(3).

[10]张成刚,廖毅,曾湘泉.创业带动就业:新建企业的就业效应分析 [J].中国人口科学, 2015(1).

责任编辑:夏明珠

本文为2016年度合肥市哲学社会科学规划课题阶段性研究成果。

2016-11-20

宋玉军,合肥学院经济系副主任,教授,博士。