鳙鳙蓬转声如彘 游壮胜概观道归—八大山人《行书南江天子障诗》卷研究

2017-03-26任晓飞

◇ 任晓飞

八大山人是中国17世纪伟大的画家、书法家、诗人。其绘画简括冷峭、精妙绝伦,尤擅花鸟、山水。书法遒健秀润、气韵高古,真行草诸体兼备。作品具有强烈的个性特点和鲜明的艺术风格,被誉为中国文人画史上的新高峰,对后世产生了深远影响。

八大山人研究历来是中国艺术史领域的热点之一,其对象从生平身世、名号、交游到艺术渊源、风格分期,再到作品中流露出的故国情怀与禅学思想,蔚为大观。近年来,学者们不断创新方法,探索新视角,其研究正经历一个从辩章考据的基础性研究,向艺术史与艺术理论、社会文化史等多学科交叉发展的趋势。八大山人的艺术,在研究者的努力下正呈现出越来越丰富的内涵与外延。然而,由于八大山人深受江西诗派影响,好引经据古,又因是明朝宗室后裔,其志难以直言,故书画、诗文多晦涩难懂,这使得学界对八大山人的研究在诸多方面仍存在争议。本文试图以此前学界较少关注的一幅八大山人书法长卷作为对象,进行个案研究,以期对前人的研究成果作有益补充。

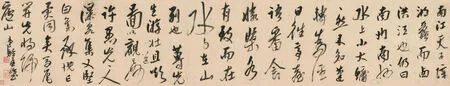

[清]八大山人 行书南江天子障诗卷 25cm×132cm 纸本 武汉博物馆藏

一、诗文释读

明清之际,中国书坛出现了以傅山、陈洪绶、石涛、龚贤、查士标等为代表的遗民书家群体,他们或为明朝宗室后人,或为不甘为异族统治的文人士子,或栖身市井以书画自给,或隐居山林出家入道,其艺术风格孤峭磊落、不谐于时,不为法度所限,带有自由叛逆的色彩。八大山人即这一时期遗民书画家群体中的代表人物。作为明宗室后裔,江山易姓使其由皇室贵胄沦为草野逸民,为求自保不得不隐姓埋名,剃发为僧,后又还俗,以书画为生,直至去世。八大山人一生都没有改变其故国情怀,这种思想也直接影响到他的艺术道路,其诗歌、绘画与书法在风格、题材和内在的精神表现等方面都受到这一思想的影响。

武汉博物馆所藏八大山人《行书南江天子障诗》卷,即是作者艺术思想的体现。该卷纵25厘米,横132厘米,合21行,计95字,落“弟驴屋驴书”款,并钤白文方印“夫闲”及朱文方印“驴”。其释文如下:

南江天子障,湖蠡而西,洪江也,仍曰南州。南州水上小大鳙鳙,然不知蓬转为谁。日往亭台,语番含,胜概各有致,而在水与在山别也。莼先生游壮,且欲图以观道之妙,许愚先。先人《瀑泉集》,又《坚白集》,承慨亡异,同矣。马尾、开先,将归庐山。

八大山人在诗卷中自比“状如犁牛,声如彘鸣”的怪鱼“鳙鳙”,家国破碎后,终日流离失所、四处飘零。然而,其胸中的这股家国之痛,并非流于嚣叫怒骂或扼腕叹息,也不会发展成血淋淋的抗争。八大山人将自己的遗民情怀转化为了对高洁灵魂的追求,把对故国的思念蜕变为对人生命运的思考。诗中流露的是作者壮游四方之志,探求“道之妙”,以及继承先辈遗志的抱负。他的思想超越了一己的家国之私,已升华为对人生价值的吟咏,这正是八大山人艺术的魅力所在。

二、创作年代与风格

据清人陈鼎《八大山人传》记载,八大山人“八岁即能诗,善书法,工篆刻,尤精绘事”,直至80岁去世,可以说他的一生都在不断从事诗书画印的研习与创作。八大书法作品种类繁杂,既有摹写前贤法帖,也有古诗抄录、书札笔记,更有大量散见于图轴、图卷、画册中的题诗、题款,不仅题材多样,不同时期的作品也风格迥异。

《南江天子障诗》卷和作者其他作品中圆浑含蓄、饱满充实、简练淳厚、古雅生拙、平淡天成等风格有明显不同:其结体、点画纵横跌宕、恣肆挥洒、气势轩昂,同时具备黄庭坚和米芾的书法特征;墨色浓淡相间,以淡见长,又似董其昌,这为分析《南江天子障诗卷》的创作年代提供了重要线索。

关于八大山人书法作品的分期,学界存在几种不同的意见。一种较为简洁的分期方法,是以某一时间为界限,划分为前、后两个时期:前期的书法作品风格较为多变、广涉诸家,是八大山人书法的学习积累期;后期作品则已形成极富个性的“八大体”风格。王方宇先生则更为细致地将八大山人书法划分为两个大阶段和八个小阶段。他以1684年八大山人最早使用“八大山人”题款作行楷《内景经》为界,在此之后的时期又被划分为五个阶段,其标志是书家个人风格的成熟。在此之前,八大山人书法则经历了“欧字阶段”“董字阶段”和“黄字阶段”的孕育和成长期,这一时期的八大山人书作,多署传綮、个山、驴等号。因此,可以将署款为“弟驴屋驴书”的《南江天子障诗卷》大致划定在1684年之前,为八大山人在其书法探索和积累时期所创作。

在现存的八大山人书作中,1681年于南昌创作的《刘伶酒德颂卷》(现藏上海博物馆)以及落款为“壬戌春正月驴书作”(1682年)的《瓮颂》(拓本),与这件《南江天子障诗卷》有颇多相似之处,其风格明显都受到董其昌、黄庭坚、米芾的影响,字形结构豪迈奇崛、攲侧多姿,章法疏密有致、风神洒落。三件作品在一些单字造型、取势和书写习惯方面也颇类似,如“观”“知”“承”“有”等字,部首“氵”后两笔多作一画。所不同的是,《刘伶酒德颂卷》为刻意临仿黄庭坚笔所创作,而《瓮颂》《南江天子障诗卷》则更多地体现了书家的自我风格,《南江天子障诗卷》更是大量使用了草书的笔意和结构,如“蓬”“亭台”“马”“将归”等,墨色也更加多变,追求墨色淡润而神韵空灵的效果。

综上可以推测,《南江天子障诗》卷的创作年代应大致在1682年(八大山人时年57岁)前后,至迟不晚于1684年。1682年,八大山人作《古梅图》轴(现藏故宫博物院),始署“驴屋驴”款,与《南江天子障诗卷》中“弟驴屋驴书”款相对应,可作为以上推论的旁证。创作于书法艺术探索时期的《南江天子障诗卷》,为我们生动展示了八大山人如何将黄庭坚结字的奇崛、米芾笔法的爽利、董其昌运笔沉稳洒脱和墨色淡朴等特点有机地采撷和吸收,并走向个性洋溢的“八大体”风格的历程。

除了深厚的书学渊源,《南江天子障诗卷》中多次出现的异写字,也充分展示了八大山人书法艺术不拘常规、自辟蹊径的特征。如“西”字取法古体,作“卥”;第三行“江”字“工”部竖画转折;“往”字右边“主”变换为“生”;“概”字移动偏旁,作“槩”;“莼”异写为“蓴”;“且”字增衍笔画,中为三横;“圖”字省去部首“囗”。八大山人喜用异写字的习惯,是构成其书法独特风格的重要方面,也是其一生旷荡不羁、超凡拔俗的精神风貌的外在表现,这种做派于后世颇具影响。“扬州八怪”中,郑燮创“六分半书”、金农的“漆书”都受到其影响。乾嘉金石学派中兴后,有书家、文人于信札、书作中满篇隶古定,全然异写字的风格,也多少能在八大山人书作中找到形祖和前身。

三、款识与钤印

在《南江天子障诗》卷末,作者落有“弟驴屋驴书”款,并钤有一方朱文方印“驴”。约从1681年起,八大山人以“驴”为号,其书款有“驴”“驴屋驴”“驴屋人屋”“驴汉”“驴书”等,又有“驴”“驴书”“驴屋驴”“驴屋人屋”等印章,一直延续约至1864年。之后,“驴”款和印章较为少见。

八大山人的“驴”号一直是个谜。启功认为“耷”为“驴”的俗体字。朱良志通过解读《古梅图》题识,指出“驴”号实际反映了八大山人当时的生活状态,饱含无限无奈与哀伤之余,还寄托着他不为世俗所淹没的狷介情感。

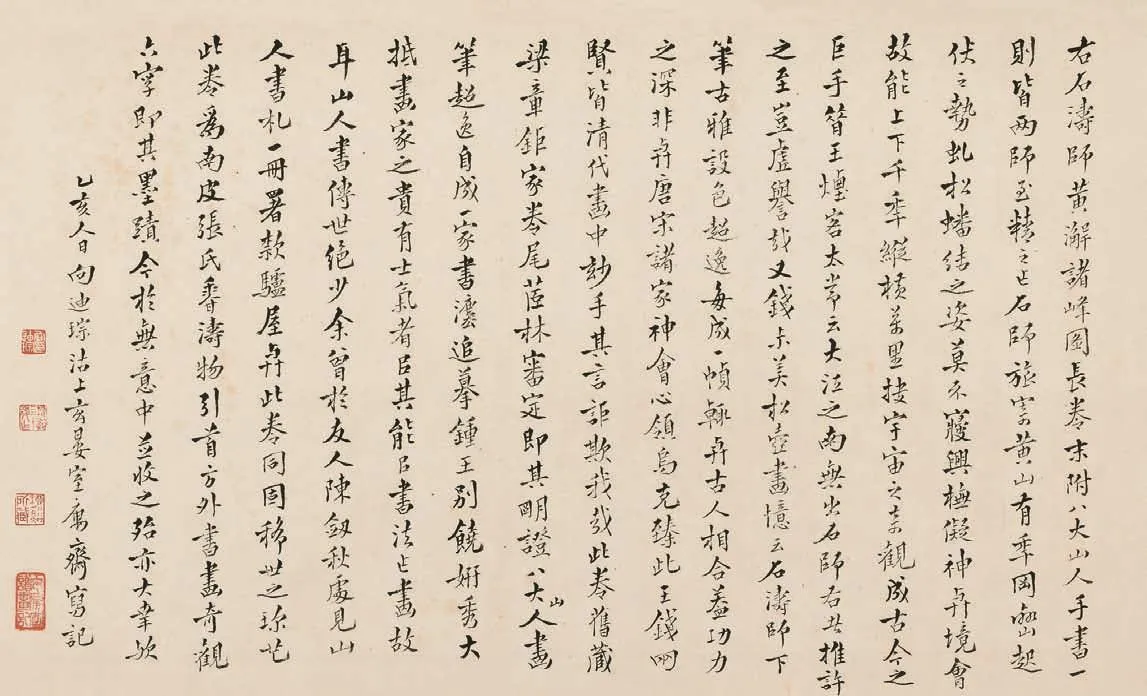

[清]石涛、八大山人 书画合璧图卷(向迪琮题跋)纸本 武汉博物馆藏题 跋: 右石涛师黄澥诸峰图长卷,末附八大山人手书一则,皆两师至精之作。石师旅寄黄山有季,岗峦起伏之势、虬松蟠结之姿,莫不寝兴抚拟,神与境会。故能上下千季,纵横万里,搜宇宙之奇观,成古今之巨手。昔王烟客太常云:“大江之南无出石师右者。”推许之至,岂虚誉哉。又钱叔美《松壶画忆》云:“石涛师下笔古雅,设色超逸。每成一帧,辄与古人相合。盖功力之深非与唐宋诸家神会心领乌克臻此。”王钱两贤皆清代画中妙手,其言讵欺我哉。此卷旧藏梁章钜家,卷尾茝林审定即明证。八大山人画笔超逸,自成一家。书法追摹钟王,别饶妍秀。大抵画家之贵有士气者,以其能以书法作画,故耳山人书传世绝少。余曾于友人陈剑秋处见山人书札一册,署款驴屋,与此卷同,固稀世之珍藏。此卷为南皮张氏香涛物,引首“方外书画奇观”六字即其墨迹。今于无意中并收之,殆亦大幸欤。乙亥人日向迪琮沽上玄晏室寓斋写记。鉴藏印:柳溪所藏(朱) 茝林审定(朱) 向迪琮印(白)柳溪四十后作(朱) 宁广室读画记(朱)

目前,学界比较认同通过解读“驴”与“屋”字在禅门中的意义,理解八大山人的“驴”号问题。饶宗颐从禅宗语录中找出许多“驴”的典故,指出八大山人采用“驴”号,表明他还俗而不愿放弃禅门灯统的意愿。朱良志以此论为基础,结合八大山人“驴”期的生存状态,认为“驴”号实际表达的是八大山人“分无别见”人生观:癫疾复发漂泊南昌的八大山人,一直在思考生命的意义和存在的价值,在他看来没有所谓驴屋、人屋、佛屋的分别,一念心清净,出处都是光明的佛境。萧鸿鸣则指出,八大山人将佛教典故“舍驴屋,入人屋”加以活用,一方面暗示自己由王孙变为僧人,又转为禅林宗师,继而又还俗的人生经历,另一方面喻指驴屋、人屋本是一体,为僧为人为驴,名号虽殊而佛性则一。

《南江天子障诗》卷末还有一方白文方印“夫闲”。“夫”指八大山人自己,“闲”在此作“闲情”解。目前学界一般认为,八大山人“夫闲”印是指佛道修行中“有暇”的境界,是止观修炼的一种闲情静谧、静穆的心理状态,“闲”即“有暇”。而“无闲”“无暇”,即无暇修行佛道之处。由此印可见八大山人仍认为自己是佛道中人,且处于有修行之境界。亦有学者提出不同观点,认为此印应释读为“天闲”,暗指庄子“天闲万马”的道家境界。董其昌论画亦有“天闲万马,皆吾师也”“天闲万马,皆吾粉本”之说。八大山人用此语,是为表达他的无念说。

以上可见,学界关于“驴”号、“驴”印与“夫闲”印内涵的阐释,虽然仍存在一些争议,但主流的观点皆以八大山人的宗教背景和思想出发,结合其人生际遇展开思考和研究,这一点是值得肯定的。八大山人的一生有着复杂的家学和宗教背景,他自小受正统儒家教育,早年出家为僧,二十多岁就已经“坚拂成宗师”,后又转入道门。“驴”“驴屋”“驴屋人屋”等满含禅机的名号,《南江天子障诗》卷中“欲图以观道之妙”的理想,以及一幅“谈吐趣中皆合道,文辞妙处不离禅”的对联,都充分表明释、道等宗教观念对其思想和艺术产生了重要的影响,也可以说,佛、道思想可以成为理解八大山人诗、书、画、印艺术的一把钥匙。

四、“瀑泉”“坚白”考

关于八大山人的生平与身世,由于史料缺乏,历来存在争议,随着新史料的出现,以及专家学者考证的不断深入,一些问题逐渐明朗并取得了共识。李旦根据20世纪60年代于江西奉新寺发现的《个山小像》,考证八大山人祖父为朱多炡,父亲朱谋。汪世清根据李麟和朱堪注的诗详考八大山人属“统”字辈,谱名为朱统鐢,并以《国朝诗征》中朱堪注诗题《拟乐府题叔父八大小影》作旁证。而《个山小像》中饶宇朴所拔“个山綮公,豫章王四世孙贞吉先生孙也”被圈去“四世”二字,应为确知其不合实际然后圈去的。朱志良则根据他发现的八大山人佛门发兄饶宇朴诗集残本,推断八大山人之兄为朱仲韵,并在方以智、陈弘绪文集的中找到这二人均为朱贞吉之孙的旁证,考证了八大山人确系朱贞吉三世孙。

八大山人在《南江天子障诗》卷中提到的“瀑泉集”和“坚白集”,或许能为解开其身世和家学之谜提供新的线索。八大祖父朱多炡,为明宁藩王(豫章王)中弋阳王后裔,字贞吉,封奉国将军,其号即为“瀑泉”。史载朱多炡“善诗歌兼精绘事”,常变姓名出游,踪迹遍吴楚,晚病羸不废吟咏,是一位有颇影响的诗人、书画家。《个山小像》上彭文亮跋诗云:“瀑泉流远故侯家,九叶风高耐岁华。草圣诗禅随散逸,何须戴笠老烟霞。”诗中“瀑泉流远”当意指八大山人为朱多炡后代;“九叶风高”则是说自宁献王朱权到八大山人,正好时历九代。《南江天子障诗卷》文中提到“先人”或为八大山人祖先,而“瀑泉集”极有可能指祖父朱多炡的文集。1989年出土于南昌的《瑞昌府奉国将军坚白主人墓志铭》或能够为《南江天子障诗卷》中提到的“坚白”提供一些线索。这块墓志铭志高63厘米、宽63厘米,志文楷书,计32行,满行47字。

从墓志原文可以得知,朱拱榣号“坚白”,生于1491年,卒于1546年为,明宁藩王中瑞昌王的后裔,宁献王朱权六世孙,其人喜交游,礼贤下士,好书史翰墨,在江西文坛颇具影响力和号召力。朱拱榣家族在文学方面的影响于《藩献记》中也有所记录,这部明代宗室成员的传记合集对他本人评价是“博辩、儒雅、有智”,其子朱多□则“博雅,好修辞、赋典丽”,草书“茂美,有晋法”。《南江天子障诗卷》中所提到的“坚白”可能即朱拱榣,而“坚白集”或为其文集,其生卒年虽早于八大山人一个多世纪,但鉴于同为宁藩王的家学背景和其在江西文坛的影响力,不排除八大山人读过其著述并受到其影响的可能。由于笔者目前掌握的资料有限,此观点尚无旁证以支撑,存此备考,以期抛砖引玉。此外,《南江天子障诗卷》中提到的“莼先生”,以及落款“弟驴屋驴书”指涉的“兄”为何人,目前未找到比较可靠的线索,尚需进一步探索,相信这些问题的解答能够为八大山人身世、家学与交游等诸多问题的研究开辟新的领域。