古筝重奏曲《沙漠玫瑰》的演奏分析

2017-03-24陈艾君

陈艾君

摘要:近几年来,古筝重奏这一演奏形式得到越来越多的关注与重视,具有一定发展前景,但目前相关理论研究较少。笔者将以重奏作品《沙漠玫瑰》为研究对象,结合自身演奏实践进行分析,为这一新作品的排演和推广提供理论支持,从而促进筝乐演奏形式的新发展。

关键词:古筝重奏 《沙漠玫瑰》 演奏分析

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2017)01-0001-04

《沙漠玫瑰》是作曲家王丹红为“2013亚洲优秀古筝乐团展演”闭幕式而创作的委约作品。原作系四个声部,因定弦、移码、演奏等诸多因素,林玲教授将其改编为五个声部,本文将逐段对该作品的结构及演奏要点进行分析研究。

一、结构分析

(一)结构图示

(二)具体结构分析

从作品的整体结构看,《沙漠玫瑰》是一首类似西方传统结构的复二部曲式作品,乐曲开始有一段附加性的散板,两段之间设有连接段,第一部分小行板由单二部曲式构成;另一部分快板为三部曲式结构,体现出“半再现、半对比”的特点,作曲家在此段将主题音乐进行不同形式的变化组合,在体现古筝特有技法的同时,做到了旋律展开丰富并有严密的逻辑性。

引子部分是情绪舒缓、节奏稍自由的散板段落,运用了典型的上下句处理方式,旋律安排较为松散,主旋律声部围绕作品核心音高mi做不同的节奏变化。引子部分对热瓦普音色的特殊要求以及三连音、反附点这些具有维吾尔族特色的节奏型反复出现,都为后面主题的引入起到铺垫作用。

第一部分小行板段落从15小節开始,本段是较为规整的再现单二部曲式结构,主要由a和b两个乐句组成,具体结构为a,a1,b,a。乐段开始筝3重复演奏四小节引入主题,紧随其后筝2和筝1在不同声部交替演奏主题句,筝3、筝4和筝5担任伴奏,起先只是起到为旋律声部强调重音的作用,随着旋律的进行,伴奏声部越来越复杂,整体呈现出层层推进的特点,到了第51小节,筝1和筝2重复前一乐句的伴奏旋律,出现了六小节的尾声,预示乐段的结束。

行板部分结束后出现了12小节的连接段,此段同样采用散板的形式,分为上下两句,第一句为四小节由筝5演奏,旋律来源于主题句,为行板部分起到补充作用。第二句则有打击乐邦戈鼓演奏,速度加快且节奏构成富有律动性,为快板热烈的情绪做铺垫,一快一慢表现了一定的戏剧张力,也为两乐段的连接起承上启下的作用。

第二部分相对于第一部分结构更为庞大、复杂,虽无完全的再现,但其音乐材料系源自于第一乐段的素材,为第一段的引申发展。快板可细化为分为三段,每段都将主题动机进行模进、逆行、倒影等手法处理成不同的旋律形态,并前后呼应富有逻辑性,这样处理的目的是为了展现更多古筝的快速技巧,既提高了作品的演奏难度,也丰富了作品的旋律层次变化。

二、演奏分析

(一)引子的演奏处理

乐曲伊始,作者用群筝摇指营造出沙漠中尘烟飞扬的环境效果,而独奏则表现了弥漫的黄沙中干涩的琴弦声若隐若现,时缓时急,奠定了乐曲悠远壮阔却又不失灵动的基调。

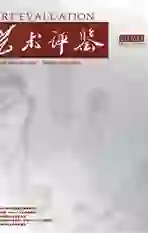

如谱例1所示,乐曲用大片长时值摇指描绘了一片无边无际的沙海景象,四声部在不同音区分奏la、升do、mi、si四音,丰富的和声层次如同沙漠中连绵起伏的沙丘,轮廓清晰如同凝固的波浪。表现空气中弥漫的砂砾,需要摇指有清晰的颗粒感,每一位演奏者都要将自己每一次触弦想象成沙海中的一粒沙,将力度放到最低,指尖绷紧,可用扎桩摇法保持声音的稳定和饱满。四声部交汇到一起应使音色效果的协调并平衡。这需要演奏者事先统一摇指的频率、触弦点的位置及角度。

成片的摇指为铺垫引出筝1,此时摇指声部与筝1的独奏对比要求明显,二者层次分明、清晰,不可喧宾夺主。筝1需模仿维吾尔族特色弹拨乐器热瓦普,其音色特点细腻,较为短促,颗粒性强,可独奏可伴奏具有很强的表现力。同为弹拨乐器,从发音原理到演奏方法,热瓦普与古筝有相似之处,但区别在于热瓦普其共鸣箱较小且木质不同,所以其音色较为短促并干涩,而古筝音色则更为悠扬圆润。因此古筝在做音色模拟时要注意这一差别,可用右手的无名指及小指扶弦,大指伸直用类似打弦的方法弹奏,尽力减少余音的产生。

第一乐句中,如谱例2,3所示,这里连续的三连音是最典型的模仿维吾尔族舞步特点的节奏型,这里的两组三连音,第一组可稍慢处理,第二组加快速度,呈现了由慢渐快的节奏效果。连续的倚音,可用按音来表现,左右手弹按接近同时进行,左手做类似点按的手法配合右手的弹奏做快速按弦。到第七小节最后一拍,独奏声部与摇指声部一起做渐弱处理收尾第一乐句,摇指声部在第八小节的第二拍,要有清晰的气口,连续的sol,la,降si三音上行做渐强处理进入第九小节,独奏声部进入下一乐句。第二乐句的前半与第一乐句处理相同,到了第十一小节如谱例3所示,这两小节需奏出由慢渐快,由弱至强的上行推进效果,第一小节反复演奏四音作为情绪上的铺垫,第二小节连续六音的上行音阶至升do到达旋律线顶端,指法用大指贴弦弹奏突出重音,后接抹托抹指法快速的演奏倚音,其后连续的下行音做减弱处理并收尾。

(二)行板的演奏处理

乐曲自15小节进入小行板段落,比起引子部分的自由松散,本段无论从整体结构还是节奏要求来说都更为规整。引子部分营造出了漫漫黄沙的环境氛围,从音乐呈现的画面感来说,更像是一副远景图,而小行板自段落开始,一连串重复出现的节奏型贯穿段落始终,旋律声部筝1和筝2交替演奏主题句,这都说明本段想要塑造的音乐形象更为具体直接,如同一副近景图。连续固定的节奏型用以模拟骆驼的脚步声,由弱渐强的力度安排则表现了骆驼由远及近的进行状态。

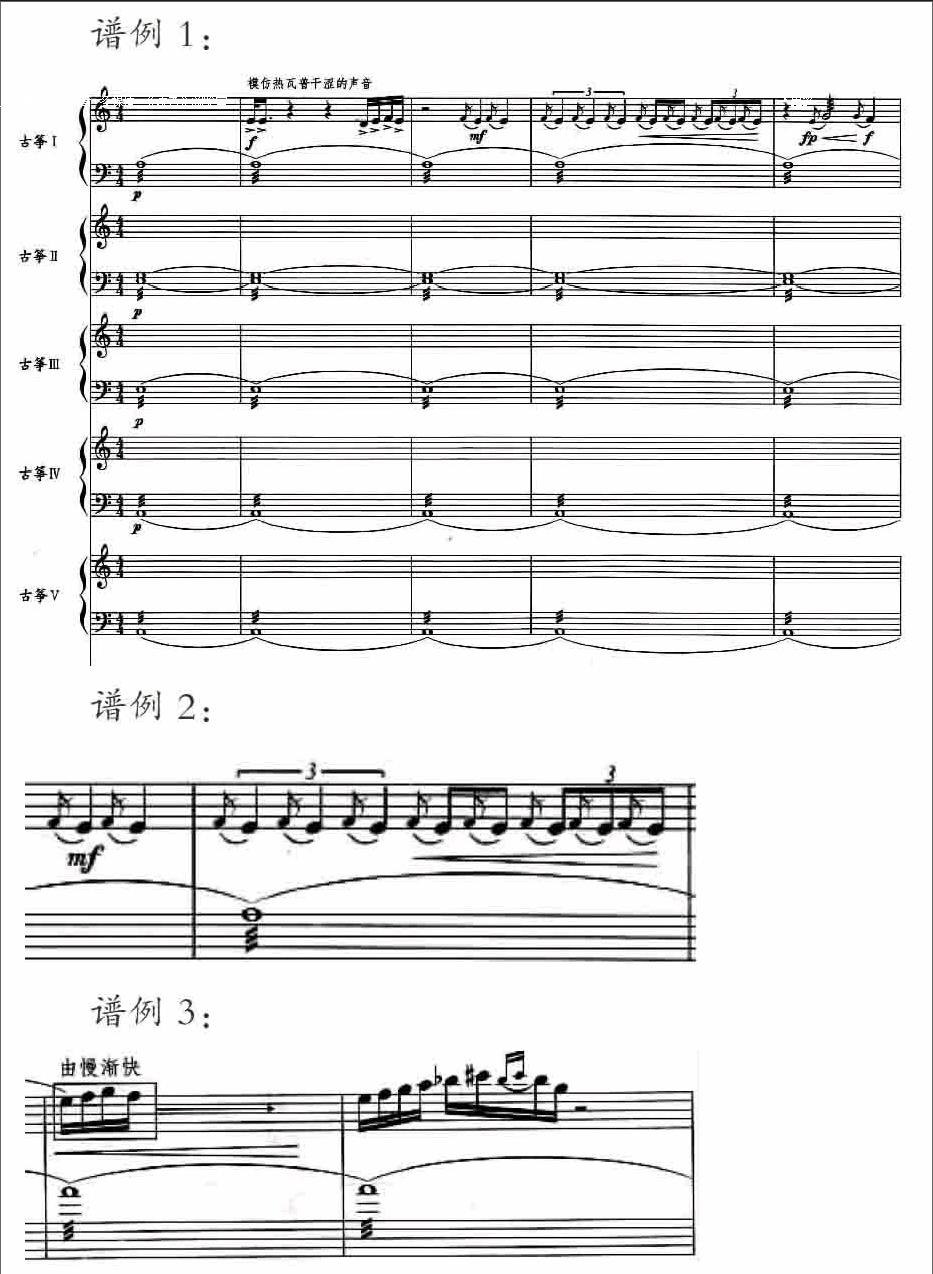

西域风格音乐常以固定节奏型贯穿全曲,通常用手鼓来演奏,并用拉丁字母 D(读咚,表示击鼓心)和T(读达,表示击鼓边)记录,常用音型以四分音符为单位:例如 “冬0 0达 冬 达达”。如谱例4中所示为筝3和筝5,筝3围绕核心音高me奏出稍带旋律性的伴奏音型,而筝5主要是一低一高两个音交替出现,就像手鼓标注中的D和T,可固定用左手弹奏低音重音,右手弹奏的非重音,左右手交替可增强音色的区分,也可增加肢体的表现力。 27小节筝4的加入,则是在围绕这一节奏型的基础上,做了丰富和声效果的安排(如谱例5为筝5与筝4的对比),重音用大撮,非重音用小撮或和弦。筝3,筝4和筝5在本段重音的走向与整体的韵律保持一致,构成了旋律声部的节奏支撑。

从第19小节开始,筝2和筝1依次在不同音区演奏主题句,筝1先行在中音区演奏主题句,随着伴奏声部的逐渐丰富,引出另一声部高八度重复主题句,起到层层推进的效果。长时值的摇指搭配灵活的倚音是主题句的特色,如同迎风起舞的少女踏着脚铃翩翩而来。倚音模仿脚铃声,处理应更为灵动,摇指来表现美丽且羞涩的少女应稍显含蓄,不可过强。伴奏声部要注意重音突出及各声部音色的统一与融合,主旋律声部在中音区时应注意音色稍暗,高音区时音色明亮突出,增添音色的层次感。从技术上来说倚音应更注重颗粒性不能糊在一起,如谱例6的第一小节,作为单音出现可在摇指前用劈指法一带而过,第二小节连续出现则用勾抹托快速演奏,不能占太长时值,时刻保持音色的清晰度与颗粒度,多人演奏时还需要注意音头与节奏的整齐。

35小节乐曲引入新的旋律素材,与前半段伴奏主奏分工明显相比,这一部分从声音效果上看更注重整体的重奏感,可以理解为前半段为独舞,这句则带有群舞的感觉。从声部配合的角度,更应注重音色的融合,各声部触弦的位置及力度变化要做好提前设计。

行板的结尾部分,作曲家充分利用重奏形式的优势,让五声部呈下行阶梯状依次减弱收尾,视觉上表现出沙漠中驼队愈行愈远直至逐渐消失的画面。实际弹奏中,要注意各声部的相互衔接,例如谱例7,这里筝1的la音和筝2的mi音和la音,虽然不是同一声部演奏,但仍需保持完整的声音线条,因此两声部在衔接时从摇指的触弦位置到摇指频率等方面要趋于统一来呈现减弱效果。

(二)快板的演奏处理

快板自69小节开始,与行板部分相比快板的结构更为复杂,节奏变化更为丰富,长线条的旋律和密集的音符律动相互交织,旋律素材的组合方式不停变换,如同群舞中时常更替的步伐和队形,表现了一副活泼灵动、热情奔放的舞蹈画面。根据其曲式结构的特点,下面将快板分为三部分进行分析研究。

第一部分为69至108小节,这一段的写作手法和行板有一定的相似度,同樣用固定的节奏型贯穿始终(如谱例8)。附点与休止的组合,呈现出近似切分的节奏特点,这一富有舞蹈性的节奏型让音乐更富律动感。本段除筝5继续担任伴奏声部以外,其他四声部在旋律上的主次地位差别变小,筝1至筝4围绕同一节奏动机不断变化,相互交织交叠,层次变化丰富,舞蹈性的画面感较强。而在85小节,筝1出现了两句模进的摇指旋律,其素材是对主题句的变化利用,这句的伴奏部分与前保持一致,二者配合所呈现的音乐效果,如同在热烈群舞人群中出现一位视线焦点。所以这部分摇指处理要将其置于视线中心,筝1演奏者自身要情绪饱满充满自信,伴奏部分与前段相比应稍弱处理。

第二部分是从109小节开始,本段出现了较为特殊的变换节拍(如谱例9)虽选用常规的节奏型4/4与8/6的组合,但重音的排布并未遵循二者常用的节奏规律,与前后规整的节奏形成对比,灵动的重音处理避免了大段统一的节奏产生的审美疲劳。在这之后,旋律声部密集的音符呈向上级进的趋势,伴奏声部保持单一的节奏型如同为舞蹈伴奏的鼓点,为后面乐段的高潮起铺垫作用。133小节乐段进入高潮部分,筝1、筝2、筝3和筝4演奏主旋律摇指,筝3反复演奏同一组琶音作为伴奏,上下声部围绕筝3呈对称结构。此处摇指声部分为高音和低音两组,通过复调的手法将主题句做再一次的变化处理,随着旋律的进行,长时值的摇指在演奏中常常会出现节拍不稳的问题,如谱例12这里的摇指mi长达八拍,因此筝3运用连续四拍的十六音符起到提醒主旋律稳定节奏的作用。在实际演奏中,两组摇指声部要做到音响的均衡及旋律连接的统一,遵循上行渐强下行渐弱的基本强弱规律,让旋律的线条感更加明显。筝3要熟练掌握双手琶音的演奏技法,做到音色饱满,颗粒均匀。高潮乐句过后,是一段前段切分节奏型的重复,缓冲上一句所带来的情绪高点,到了146小节以一组上行的刮奏将乐曲再次推入高潮。

第三部分从147小节开始直至结尾,本段发展的旋律较少,主要是通过将前两段主题素材的变换和整合,增加音符的密集程度,突出古筝快速技法的技巧展现。对于演奏者个人的快速演奏技巧要求较高,合作时要注意统一的重音及强弱安排。音乐表现上,密集的音符如同群舞中舞者进行有序的快速旋转,结尾连续的重音并以一个八分音符戛然而止,如同高速旋转中稳稳停住做出让人惊艳的亮相舞姿,因此在演奏中可设计肢体动作,例如定好弹奏结束后手臂顺势抬起的高度,让作品最后呈现出音色与肢体动作的统一协调的效果,从而让人印象深刻。