蒙城尉迟寺遗址文化探究

2017-03-20韩超

韩超

蒙城尉迟寺遗址位于蒙城县东北板桥镇与许疃镇交界处,305省道东侧,是我国目前发现的大规模、保存完整、建筑风格独特的一处史前聚落遗址。经国家考古队历时15年两个阶段的13次发掘,揭开了这个埋藏久远的大汶口文化时期的先民聚落的神秘面纱。1994年,遗址被评为“全国考古十大新发现之一”;2001年发掘还未完全结束,遗址就被国务院定为“全国重点文物保护单位”。如今,虽然发掘工作已经过去10多年了,但尉迟寺遗址丰富的史料价值和深远的文化意义还值得做进一步探讨。

鸟形“神器”

尉迟寺遗址发掘的鸟形“神器”,是我国考古发掘出的第一件图腾实物。这件器物是在图腾崇拜过程中,经过升华后的更为象形的标志物。它的出土,证明了我国古代史籍记载的有关先民的传说是真实的。中华民族有着5000多年的灿烂文化,因为早期(特别是公元前二三千年以前)的史料匮乏,虽有部分文字记载却没有实物验证,往往冠以“传说”之词。鸟形“神器”的出土,使这些传说成为信史。

如《左传·昭公十七年》有载:秋,郯子来朝,公与之宴。昭公问焉,曰:“少嗥氏鸟名官,何故也?”郯子曰:“吾祖也,我知之。昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名;炎帝氏以火纪,故为火师而火名;共工氏以水纪,故为水师而水名;大嗥氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少嗥挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名:凤鸟氏,历正也;玄鸟氏,司分者也;伯赵氏,司至者也;青鸟氏,司启者也;丹鸟氏,司闭者也。祝鸠氏,司徒也;鴡鸠氏,司马也;鸬鸠氏,司空也;爽鸠氏,司寇也;鹘鸟氏,司事也。五鸠,鸠民者也。五雉为五工正,利器用、正度量,夷民者也。九扈为九农正,扈民无淫者也。自颛顼以来,不能纪远,乃纪于近。为民师而命以民事,则不能故也。”郯子的这段话,讲述了我国历史上黄帝以云为纪、炎帝以火为纪、共工以水为纪、太嗥氏以龙为纪,特别是少嗥氏以鸟为纪的传说,带有浓厚的神秘色彩。后人对此不可理解,认为这些只是传说,不足为信。实际上,这是一个典型以图腾为职官和分事管理的中央机构。这在远古时候应是一个最主要的国家最高组织机构的形式。尉迟寺遗址中鸟形“神器”的出现,无可辩驳地印证了先秦史料的真实性。

中国古代,按地域把人笼统地分为4种:生活在东部的称为东夷人,生活在西部的称为西戎人(亦有称其为西夷人,孟子日:舜为东夷人,文王为西夷人),生活在南方的叫南蛮人,生活在北方的则叫北狄人。以鸟为图腾的就是生活在东部的东夷人,他们由多个部落组成,其任职“司分”的“玄鸟氏”,应该就是统治中国长达近600年的殷商人的先祖。《史记·殷本纪》:“殷契,母日简狄,有娥氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。”契是其母吞玄鸟卵而生,是殷商的先祖,表明了殷商人是以玄鸟为图腾的。殷商的先人,其活动范围也是在山东、江苏北部、河北南部和安徽淮河北部一带,与东夷人的活动范围相重合,后期才迁移到河南东部,这也与住在尉迟寺遗址的大汶口人于公元前2400年左右离开相一致。在这里,《左传》和《史记》的史料记载与尉迟寺遗址鸟“神器”的考古实物相互印证,二者内容高度统一。

儿童瓮棺葬

尉迟寺遗址大汶口晚期墓葬共发掘92座。其中成人竖穴土坑墓21座,儿童瓮棺葬69座。成人的21座墓葬中,只有3个墓有陪葬品。而69座儿童瓮棺葬中,每墓最少有1件器物作葬具,最多的有5件器物作为葬具。特别引人瞩目的则是编号为M283、M289两个墓葬。其中M283,主葬具为B型I式大口瓮,口部加盖一件B型大折沿盆,大口瓮口沿右侧随葬一件陶器,下部也随葬一件残陶器;而M289,主葬具为A型II式大口瓮,这个大口瓮口沿下刻画有一组“日、月、山”符号,大口瓮口部加盖一件篮纹c型I式鼎。这些儿童墓葬,葬具相当豪华,一般成人也不能享受。4500年前,先民们还在使用石器工具,能制造出这么大的瓮罐,应该是当时的高级工程师们花费了大量精力。

可以说,这些儿童瓮罐葬不只是豪华,简直就是奢华了。自古至今,不论是史料记载、礼制规定,还是考古发掘;不论是古代的王公贵族,还是平民百姓,直到今天的现实社会,在同一个家庭中,夭折儿童的葬礼是不能超过成年父辈的。那么为什么在蒙城尉迟寺遗址中,居然出现儿童葬礼的规格超过成人呢?考古结论认为:“对儿童采取的不同方式的墓葬,反映的既是墓葬者的思想行为,也是家庭贫富的缩影。”笔者认为,这个说法无法令人信服。因为这种高规格的特殊葬礼,在欧洲也有发现,而且时间更早:“在苏联的松希尔(Sunghir),考古学家在1955年发现了一个3万年前的墓地遗址,属于一个狩猎长毛象的文化。”其中考古学家发现了一个有趣的墓穴,“里面有两具头对头的骸骨。一个是大约12-13岁的男孩,另一个是大约9~10的女孩。男孩身上盖着5000颗象牙珠子,戴着狐狸牙齿装饰的帽子,皮带上也有250颗狐狸牙齿(这至少得用上60只狐狸的牙齿)。女孩身上则有5250颗象牙珠子。两个孩子身边满是各种小雕像和象牙制品。就算是熟练的工匠,大概也需要45分钟才能做出一颗象牙珠。换句话说,要为这两个孩子准备这超过1万颗的象牙珠,需要大约7500小时的精密加工,就算是一位经验丰富的工匠,也得足足花上超过3年!”“要说这两个松希尔的孩童年纪轻轻就已经证明自己是充满威严的领导者或长毛象猎人,无疑是天方夜谭。所以,唯有从文化信仰的角度出发,才能解释为什么他们能得到这样的厚葬。第一种理论是他们沾了父母的光。也许他们是首领的子女,而他们的文化相信家族魅力,又或是有严格的继承顺位规定。至于第二种理论,则是这两个孩子在一出生的时候,就被认定为某些祖先灵魂转世降生。还有第三种理论,认为他们的葬禮反映的是他们的死法,而不是在世时的地位。有可能这是一个牺牲的仪式,所以才会格外隆重盛大。”(引自尤瓦尔·赫拉利《人类简史》)而尉迟寺遗址中的儿瓮棺葬数量如此之多,不可能都是“王子皇孙”,也不可能都是“转世灵童”吧。

“国之大事,在祀与戎。”(《左传·昭公十三年》)鸟“神器”是东夷人的图腾,是东夷全体人共同崇拜的神灵,对它的祭祀应该是最为重要的,祭品的规格也应是最高级别的。因此,笔者认为:瓮棺葬中的儿童应是祭祀品,是东夷人敬献给“神”的。殷墟甲骨文就记载了商代统治者用人祭的大量实例。殷商时代,商王和贵族奴隶主在祭祀祖先、祈祷神灵、建筑宫室和求年问雨时都要使用人牲;在建筑宗庙时,还要用幼小的奴隶作奠基。每次祭祀活动,少者10余人,多者几十人,甚至达到上百人。人祭以武丁时最为盛行,卜辞中有一次祭祀用500个奴仆的记载。公元前621年春秋时期,秦穆公死时,还竟然把177位活人作为人祭人殉。殉葬者中还有当时的名流子车氏之三子奄息、仲行、针虎。《诗经》之《国风·秦风·黄鸟》记载了这件事。由此看来,早此2500多年前的东夷人用儿童作祭祀品是完全可能的,儿童瓮棺葬应是一种高规格的祭祀行为所产生的现象。

皖北原始第一村

尉迟寺考古发掘结束后,学术界把该遗址定名为“皖北原始第一村”。这个命名实在不够到位,就连考古队长王吉怀也认为,“如果说尉迟寺聚落是原始村,倒不如说是原始城。”笔者认为,应该给它定位为“王城”——东夷国的“国都”。

原因之一,遗址中出土的“鸟”这种特殊器物,应是一件具有权力的象征物,只有东夷人的最高领袖——“王”才能拥有。鸟形“神器”的出土,彰显了尉迟寺遗址本身的地位。因此,这座城就应该是“王城”。此外,遗址还出土了代表权力的另一物品——钺。尉迟寺遗址出土了7件石钺,每一件都是经过精工细琢的,都钻有一至两个圆孔,孔既圆又光滑,表明它们都是礼器而非武器。在这里,钺显然是军权的象征,应该属“王”者所有。

“王”所住之地,不可能只有他的亲属,应该有他的核心领导层,即如郯子所列举的“司分”、“司至”“司启”、“司闭”的四“司”和“五鸠”等官员。毋庸置疑,这里就是东夷国的“王”和他的中央机构所在地即“国都”。

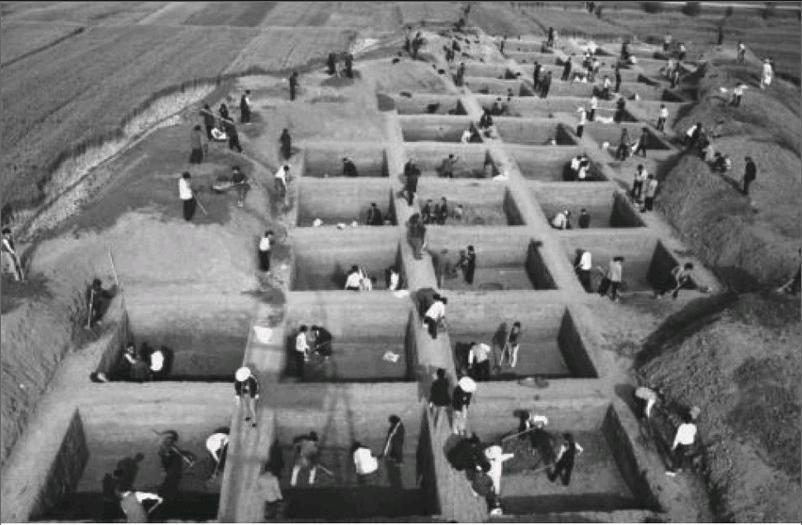

原因之二从遗址出土的建筑来看,已清理出房址73间,分为14排18组,总建筑面积1170平方米。这些建筑的规模大、规格高,排列整齐有序,一定是“经过统一的规划,精心设计,并在较短的时期内共同营建的,不仅体现出原始先民的高超技术,同时也体现出尉迟寺遗址聚落得到了周围中小型聚落的维护”(引自王吉怀《<尉迟寺>第二部文字稿》)。每个房间的面积大都在10平米以上,最大的有30多平米。房屋的墙体非常坚固,主墙体内都有立木,所谓“木骨泥墙”,就像现代墙使用了钢筋一样。大部分房间都开有两个门道,门道底部还铺设了门槛。房间内还有木立柱直通房顶,对房屋起到支撑作用。这种建筑样式,直到清代宫殿依旧沿用。就连屋里的地面也进行了加工、整平、铺垫,然后选用较细的黏土调制成适度的糊状,涂抹居住面。房屋的主墙内外墙面,都多次用泥浆涂抹,特别在房顶外层面,还均匀地涂抹上一层薄白灰,既能防雨,又很光亮,俨然就是“白宫”了。

这些高等级的房间,作用有别:73间房址中,2间未暴露出,6间残,36间有灶址,29间没有灶址。特别值得一提的是聚落北部的一排建筑,东西向布局,由13间组成,门向南,总建筑面积为267平方米,是聚落中最长的一排建筑。但是这13间房址中,仅有4间设有灶台。这么多无灶的房间,应该就是东夷国的“王”和“历正”、“司”、“鸠”的办公厅,是他们宴饮和议事的场所。

原因之三,从遗址出土的器物类型及其数量来看,住在这里的也不是普通氏族家庭。尉迟寺出土的大汶口文化时期的器物共992件,陶器就有733件,主要是生活用具和礼器,其中又以鼎、尊、杯、甗、鬻等高档器物占多数。拥有和使用这些高档器物的,无疑是拥有代表王权象征的鸟形“神器”的“王”和他的臣僚们。出土的石器数量不多,其中生产工具有:石铲4件,石斧9件,石锛39件,石凿13件,磨石35件,陶拍11件,陶纺轮51件,还有石楔、骨针等。这些生产工具中,大多是手工业生产用具,用于农业生产的工具极少。从此可以看出,住在这个城里的劳动者,应该是为上层统治者生产各种生活用品的各类匠师,如纺织、制陶等。

原因之四,尉迟寺遗址房屋建筑的南面有一个大型的广场,面积1300平方米。该广场系人工用红烧土铺垫而成,厚度为0.1米,表面光滑、平整、坚硬。在广场的中部,还有一处直径为2米的祭祀灰坑。可见,该广场是用作祭祀和集会的地方。这座大型广场是中国新石器时代经过人工铺垫加工的面积最大、质量最好的活动广场,在中国范围内同期文化中十分罕见,它也有力地烘托了遗址的等级之高。

原因之五,遗址中还有宽广的护城河。“在聚落遗存的周围,有一大型围壕环绕,从而构成了聚落的完整性和严谨性……围壕的南北跨度为240米,东西跨度为220米,宽25-30米,平均深度为4.5米。如果把沟的宽度按25米计算,可知围壕的面积为10250平方米。如果再把沟的平均深度按4.5米计算,那么,可得知围壕内的土方量为46125立方米,这是一项非常了不起的工程。”这么浩大的工程,绝不是住在围壕内的成员所能完成的,它应与上百间房屋建筑一样,是号召周围其他中、小聚落的成员共同完成的。“如果利用如此浩大的人力挖只用作蓄水排水的围壕是无法理解的,所以,聚落周围的围壕就是用作防御的一项工程,也是与聚落相关的重要建筑之一。这样,围壕便烘托出了这处聚落的等级。”(引自《<尉迟寺>第二部文字稿》)

在我国古代,构成城市的标志一般有外围的护城河、城墙和城内的房屋建筑(包括道路、广场等),城墙和护城河都是起防御作用的。城市的形成总有一个漫长的发展阶段,不可能一下子三者同时产生。作为防御工程,护城河的工程量小,应该先出现。城墙的工程量大,建造成本高,必须在社会经济发展到相当高的阶段才能出现。我国最早的城墙,大约出现于龙山文化时期。大汶口文化时期,社会经济和生产力还达不到筑城墙的能力,而护城河已经能够达到当时的防御功效。因此,尉迟寺遗址大型护城河的出现,“如同城墙的出现一样,是社会发展到一定阶段的必然产物”,它标志了我国的城市已经产生。

尉迟寺遗址向我们昭示:早在4600年前的大汶口文化时期,一个拥有国都的早期国家东夷国已经出现。同時它也彰显了蒙城在中国古代文明进程中的重要历史地位。