孙中山《实业计划》的豪迈与破灭(下)

2017-03-20周海滨

周海滨

借外债以兴实业的破灭

在这一事无巨细的经济和社会发展十年计划中,孙中山第一次把经济建设放在首位。宏伟计划的背后是巨额的资金需求和庞大的专业人才缺口。此时的中国显然既无资本又无人才。但是他认为有办法,那就是眼光往外看。

“我无资本,可利用外资;我无人才,可利用外国人才;我无良好办法,可利用外国人办法”。孙中山将希望寄托在国外,提出欲兴实业,“而苦无资本,则不能不借外债”,“借外债以营不生产之事则有害,借外债以营生产之事则有利”。

兴办实业的另外一个自信在于中国已今非往昔了。孙中山在辛亥革命后曾说:“能开发其生产力则富,不能开发其生产力则贫。从前为清政府所制,欲开发而不能,今日共和告成,措施自由,产业勃兴,盖可预卜”。所以,他声明将以民国国民的身份,在未来的“十年内不问政治”,专门从事社会实业建设活动。

显然,孙中山的议程设置是10年。“夫以中国之地位,中国之富源,处今日之时会,倘吾国人民能举国一致。欢迎外资,欢迎外才,以发展我之生产事业,则十年之内吾实业之发达,必能并驾欧美矣。”

利用外资发展中国实业确为当时所需。但是在晚清,外国资本名为投资实为掠夺,它们频频强迫清政府接受铁路投资计划,将势力范围渗透到铁路沿线。孙中山说,应改变闭关主义而为开放主义,外资必须操之在我,不可授之于外国人,反对外资借投资之名提出损害中国国家权益的附加条件,也就是“发展之权操之在我则存,操之在人则亡”。

吸引外资原则既立,下一步就是如何吸纳了。

孙中山提出,外资所有者与中国企业联合,共同开发中国实业。外国人提供机器,并且负担外国专家们在华的一切支出;中国人提供原料和廉价劳动力,双方在平等互惠的基础上共赢。这一合资设想与改革开放初期倡导的“中外合作企业”多少有些类似。

孙中山游历各国,“机器”对他的诱惑是巨大的,所以他希望外国投资者提供机器,继而学习工业国家的先进科技。

在民初,虽然国人对共和趋之若鹜,但是对机器生产仍然几近一无所知。手工生产的中国,与早已实现工业革命的欧美相比,徒有丰富的矿藏资源。孙中山深知,中国正需机器,来耕作广袤的农地,开采丰富的矿产,建设无数的工厂和扩建交通运输网路,因而“欲兴中国之实业,非致数十万万匹马力之机器不可”。但是,工业国家的机器生产非一日之功,“经济先进之国,以百数十年之心思劳力而始得之”,作为经济困顿的后进国家,中国欲“以借外资而立致之”,“遂成富国,如美国、英国是也”。所以,现在想要谋求富国足民之路,除了外资没有别的途径。

他主张利用外资兴建的企业应为国家所有,“10年以后,则外资可以陆续偿还,人才可以陆续成就,则我可以独立经营矣!”

也许是来自游历欧美国家的观感,孙中山注意避免劳资矛盾激化,引发产业工人的罢工、游行等行为,“故在吾之国际发展计划中,提议以工业发展所生之利益,其一须摊还借用外资之利息,二为增加工人之工资,三为改良与推广机器之生产,除此数种外,其余利益须留存以为节省各种物品及公用事业之价值。如此,人民将一律享受近代文明之乐矣……盖欲使外国之资本主义以造成中国社会主义,而调和此人类进化之两种经济能力,使之互相为用,以促进将来世界之文明也。”

1921年,孙中山有一次在广州讲三民主义时说:“兄弟著了一本书,叫《实业计划》。这本书的主张,是借用外资从事生利的事业。像开辟市场、兴办工厂、建筑铁路、修治运河、开发矿业。那些大生利的事业,都归公有,把各种新事业的利益都归于公家。”

恰如《实业计划》的英文版原名The International Development ofChina(“国际共同发展中国实业计划书”)所显现,孙中山一心希望通过振兴实业,用机器大工业,用西方先进的技术和生产经营方式,来发展农、工、矿、交通运输等各行各业,让中国实业层级提升,中国人的生活得到改善,达到“共同的繁荣昌盛”。

孙中山认为,“国际共同开发”,将会使中国成为工业国剩余资本的投资地。在外资刺激下,中国实业发展将有助于改变中国长期处于贸易逆差和外国商品倾销地的现状,最终成为在国际市场进行平等商业竞争的国家。由于外国资本深度投资中国,一方面发展了中国经济,另一方面也避免了中国卷入贸易战。

他从一个政治家的高度,提出发展的目的在于和平。他认为中国幅员辽阔、人口众多、矿产丰富、农业雄厚,但是不能独立发展,因而要与世界各国互相提携,共同开发;如今却成为列强的政治、经济侵略“俎上肉”,“不止是中国之耻,也是世界各国之忧虑”。但是此后,军國主义和纳粹主义由泛起到迅速膨胀,“国际共同开发”并无实施的可能,利用外资也成为泡影。

由于中国缺乏资本、人才和方法,孙中山寄希望于利用西方原用于第一次世界大战的人力、机器,转移到中国发展实业。这只是他的一厢情愿。孙中山的雄心壮志在中国是行不通的,欧美列强非但没有施以援手,还向北洋政府示好,而中国内部军阀混战、政局动荡,人人自危,根本无暇发展实业。即便孙中山“再造共和”成功,《实业计划》实现也非十年之功。

但是孙中山的勇气尤为可嘉。自中国近代开端,贫穷、落后、愚昧、软弱成为中国的标签,而官僚阶层和知识群体在寻求救国之路上屡受重创,曾国藩的儒家救世、李鸿章的洋务运动、康有为的戊戌变法等等均以失败告终,崇尚革命的孙中山,较之改良、新政和立宪等派人物打了个大胜仗,也希望通过“国际共同开发”取代“师夷长技以制夷”、“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”等来探索一条救国富民的蹊径。

之所以用英文写作《实业计划》,其实是孙中山先生向国际社会“喊话”,但是无人响应。

于是,他将希望转投国内,希望国人致力于“物质建设”。计划书译成中文发表,作为“建国方略之二:物质建设”,简称《实业计划》。

“现在各国通商,吾人正宜顺此潮流,行开放门户政策,以振兴工商。”虽然《实业计划》并不讨好,但是未来的事实证明,孙中山反对闭关自守,力主开放的视野符合历史的潮流。

《实业计划》的悲剧在于其生不逢时。袁世凯时代的北京政府维持着全国统一局面,在拟定经济法规、劝奖实业方面曾有些许建树,袁世凯“登基”后全国分崩离析,各派政治力量竞相角逐,“你方唱罢我登场”、“城头变幻大王旗”。实业大旗虽为中国所急需,但是政府无心、民众无意,这位毕生“振兴中华”的革命先行者也备感无奈,及至重病不治,他在汪精卫执笔的《国事遗嘱》中,牵挂的仍然是政治问题,“最近主张开国民会议及废除不平等条约,尤须于最短期间,促其实现。是所至嘱!”

无人问津

《实业计划》甫一发表,知识阶层就交口称赞,国人争相了解计划的详情。但是如何实施,却一直无人问津。在中国社科院近代史研究所研究员马勇看来,这一点都不意外:“《实业计划》主要是基于一种空想而导致的必然结果。后来许多人说这个港那个路,都在孙中山规划中,那是不对的。后来的实际与他当年的构想根本不是一回事。所以对孙中山的《实业计划》不必估计过高,只能说是孙中山和他一些朋友的看法就行了。”

《实业计划》的实施一拖10年,先行者的心血几乎变成空话。除了时人无政治经济和社会条件来完成之外,与计划中无具体实施方案、指标过高、可操作性不强也有关。

不过,孙中山只是给出“国际共同发展中国实业”的战略构想,他并不想扮演实业规划师的角色。在《实业计划》自序中他就开宗明义:“此书为实业计划之大方针,为国家经济之大政策而已。至其实施之细密计划,必当再经一度专门名家之调查,科学实验之审定,乃可从事。故所举之计划,当有种种之变更改良……”所以,他主张计划的落实需要经过专业人士的调研,不能囿于自己的权威而盲目执行。

孙中山没有想到,还没等到专业人士的详细规划,他就遭遇美国商务部长刘飞尔的拒绝:“以阁下所提计划如此复杂,如此普遍,即令将其备细之点规划完竣,亦须数年。阁下亦明知书案中一小部分尚须数十万万金元,而其中多数在初期若干年间,不能偿其所投之利息与经费。是故,其必要之债所需利息如何清付,实为第一须解决之问题。以中华民国收入负担现在国债,利息太重,难保新增之息必能清付。则今日似必要将此发展计划限制,以期显有利益足引至私人资本者为度。”

刘飞尔的担心也是今人阅读《实业计划》的困扰,在中国政治、经济、文化如此落后的状况下,为何给这么庞大的计划设定在十年之期。这就是孙中山对于国际共同發展中国实业的估计过于乐观,他过于天真地以为他们可以帮助中国走上独立富强的道路。

拖至1930年代,《实业计划》在目标几无实现后又被重提。1931年,一大批中国工程师自发组成中国工程师学会,成立总理实业计划实施委员会,内分13个组,以有关民生、国防等急要建设为研究的总目标。他们计划先准备一个五年规划,在国内人才允许的范围内,订出一套切实可行的详细办法。然而随后爆发的抗日战争完全打乱了他们的部署,中国的建设计划无疾而终。直至1940年,中国工程师学会展开专题讨论,订出6条执行办法,其一为“以总理建国方略中之实业计划为中心,参照其他各先进国家之经济建设之方法与经验,并顾及现在环境之特征,拟具整个实业计划之细密计划”。在这次讨论结束后,“国父实业计划研究会”正式成立,由陈立夫任会长,十几个工程专门学会正副会长皆为委员,另外,还邀请一批专家,分别组成十几个专门小组。

自1941年3月研究会开始进行工作,由各工程学会推出的50人,以及工程专家86人,农林专家24人,职员15人组成。分成55个项目进行研究,经一年半时间,提出一份研究报告。这份报告从17个方面提出10年至20年内所应达到的目标,例如10年内应建铁路2万公里,炼铁900万吨,产煤50万千吨,机床15万部,飞机1.2万架,培养人才250万人等等。1943年,报告在内部印发。

此后由于国共内战,国民党政府败逃台湾,该计划无从实施。

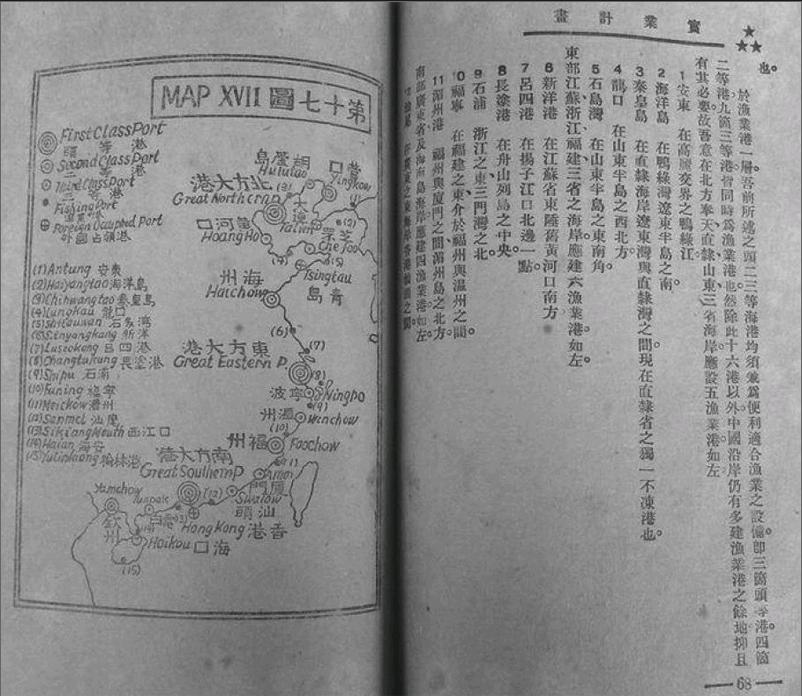

孙中山如何建设安徽?

作为中部最重要的省份之一,安徽省在孙中山的建国方略里具有重要的地位,尤其安徽南部长江流域的芜湖、铜陵、安庆、池州被频频提及。如今湮没无闻的东流这一地名,在《实业计划》里成为皖江开发的重要节点,甚至有铁路站规划,而安庆和芜湖则是振兴民国经济的关键城市。

皖江是长江安徽段的别称。长江沿途称呼不一,正如在江西九江段称为浔阳江、江苏仪征及扬州段叫扬子江、四川宜宾至湖北宜昌为川江、湖北枝江至湖南城陵矶为荆江、青海玉树巴塘河口至四川宜宾称为金沙江,而长江源头则称沱沱河(藏语“玛曲”)和通天河(藏语“直曲”)。此外,长江在四川省江津附近弯曲呈几字形,又称“几江”;四川省奉节县白帝城至湖北省宜昌市南津关的三峡河段,俗称“峡江”;江苏省镇江市,古称京口,附近江段又名“京江”。在《实业计划》里,孙中山将长江中下游统称为“扬子江”。由于孙中山是用英文写作的这一计划,有向外国财团和友人输出实业项目的意图,而甫时国际社会已经将长江约定俗称为“扬子江”。

如果孙中山处在一个国泰民安的时代,依照《实业计划》操盘长江的开发,按“整治长江——跨江发展——双联市——区域中心城市”的发展路径,加之安庆和芜湖毗邻首都的区位优势,安徽在上世纪长期处于缓慢发展的状态或可改观。当然,历史不容假设。

孙中山对包括皖江在内的长江提出了一揽子的实业计划,那么他熟悉长江吗?身为广东人的他为何如此重视长江的开发?萧致治先生统计发现,孙中山一生进出长江12次,累计在长江之滨居留5年半,占去其生命的十分之一。1912年4月,孙中山大权旁落后,第一次出访便沿长江西上,访问武汉。仅过半年,他再次沿江西上,考察了江阴、镇江、安庆、九江、南昌等重要城镇。

此外,革命党人没有在孙中山期待的珠江流域革命成功,而是在长江腹地爆发辛亥革命,继而革命党在南京建立临时政府,加之首都选址南京,长江的整治和开发自然在视野之内。

孙中山提出了整顿上海至汉口江段航道的方案,在两岸修筑长堤,收束河身,使上下江段宽窄一律。该方案激进,如尽量削去急湾,使河身径直或呈缓曲线;窄河道浚广,浅河道浚深,保证汉口以下常年保持水深36尺至48尺;如在干支流上游筑水闸蓄水,除去滩石,使上游航运足以行驶较大船舶。不过,利用长江泥沙填筑两岸沙滩和湖泊、变沙滩湖泊为良田的构想在民初已经广泛实施,安庆和池州有大量的圩区,如广丰圩、新胜圩、阜康圩……尤其是人多地少的东至县胜利镇,圩区养活了更多的当地人和逃荒的江北人。

在《实业计划》之“整治扬子江”中,孙中山对长江安徽段有细致的规划:

在丙节“自江阴至芜湖”中,孙中山认为南京到芜湖段有三处易发生洪水泛滥,一处在南京上游,另外两处位于东西梁山之上下游,“应循其右岸深水道作曲线,向太平府城,而将左边水道锁闭。此曲线所经各沙州,有须全行削去者,亦有须削其一部者。而在东西梁山上游之泛滥,须将兄弟水道完全闭塞,并将陈家洲削去一部。而芜湖下游左岸,亦须稍加割削,令河流广狭上下一律”。

在丁节“自芜湖至东流”中,孙中山指出此段大江约长210公里,沿途有六处泛滥,铜陵下游地段最为严重。此处泛滥,两岸相距在16公里以上。第一处泛滥江段常分两三股水道,其间夹有新涨之沙洲,此深水道时时变迁,致使航道中断。孙中山的治水之策是“吾拟凿此三泛滥中流之沙洲及岸边之突角,为一新水道,直贯其中,使成一较短较直之河身……左岸有急度弯曲两处,须行凿开。第一处即大通上游12英里……次一处则应在安庆下游,凿至江龙塔灯水标,计长6英里左右。既凿此河,则免去全江口急度之转湾矣”。

东流,今属东至县辖镇,此处应指原东流县,该县在1959年与至德县合并。孙中山提及的“安庆及南岸”,南岸即指东流县全境。“东流”地名,取自北宋诗人黄庭坚“沧江百折来,及此始东流”诗句。在民初,东流县城即在长江南岸临江的东流镇,及至今日,东流镇还拥有长江岸线20公里,港口岸线6.8公里,镇域内分布着大小码头11个。笔者曾在东流镇读书,东流镇西侧江中有冲积形成的江心洲,在汛期会被江水淹没,其江面凶险,时有人不幸溺亡的消息传来。孙中山取点“东流”作为扬子江治理的地标,整治航道,应有水利专家协助,才会有此指向明确的方案。

在戊节“自东流至武穴”中,孙中山发现这129公里的长江,右岸都是山地,左岸则为低地,“(支流)施以闭塞,仍留其下游会流之口,任令洪水季节之沙泥随水泛入,自然填塞之。其他一处泛滥,则须于两边筑坝,束而窄之。更有数处须行削截,而小孤山上游及糧洲两处尤为重要。江心沙洲有一部分须削去,而河幅阔处亦有须填窄者。”

削、截、填、凿、锁、塞、筑、束……对于扬子江,孙中山大刀阔斧地凿山闭流、填海束河,那么问题来了,钱从哪里来?

对于这个问题,孙中山回答的比我们还着急,他在本计划的开头和结尾处都谈到了资金投入产出比。据孙中山估算,在上海出海口,以填海之地抵投资费用,即便贱卖,这地块也值“二十元一亩”,况且在舟山还有花岗石岛,这廉价的石料筑长江江堤,成本也不高;在出海口到汉口,全长1000多公里,工程费用每英里不过25万元,预算为2.52亿元,“今姑假定整治扬子江全盘计划并未知之部分算其内,须费三万万元”,但是,洋轮可以深入长江水道900多公里,驶至居住2亿人口的大陆中心,其中有1亿人居住在长江沿岸,“以工程之利益而论,此计划比之苏彝士、巴拿马两河更可获利”。

虽然有内地巨大的市场吸引投资客,但孙中山坦言江阴以上的江段,他本人确实没有发现不亏本的办法,毕竟江阴下游可以以新填之地弥补资金缺口,而江阴之后山高江险,尤其武穴之后两岸山丘并立,工程投资大、回报周期长。

怎么办?孙中山提出,在工程竣工之后,可以在沿江建立商埠,长江两岸“转瞬之间变为两行相连的市镇”即是孙中山的下一轮目标。这就是孙中山提出建设沟通南北的“双联市”概念,如在安庆的对岸东流县建设城镇。这是因为长江下游城市因为备战考虑,多建于一畔,或处于南岸,或置于北岸,长江则成为天然屏障。但是,在战火纷飞的清末民初,孙中山就预见到了长江城市的跨岸发展,要用隧道或桥梁把两岸连接起来,形成“双联市”。

除了安庆市要跨江东流县,在大渡口、胜利建设城市副中心,镇江对岸的瓜洲、南京对岸的浦口,都要形成“双联市”。对于特殊的武汉三镇,汉阳有最大之铁厂,汉口亦有多数新式工业,武昌则有大纱厂,应把三镇连接起来,形成“三联市”——武汉。

在《实业计划》中,孙中山点名规划的上述城市并非随心所欲,这是因为“整治长江工程完成之后,水路运送,所费极廉,则此水路通衢两旁,定成为实业荟萃之点,而又有此两岸之廉价劳工附翼之”,且长江沿岸“应先选最适宜者数点,以为获利的都市发展”。而镇江及其北岸、南京及浦口、芜湖、安庆及其南岸、鄱阳港、武汉等区域就先被国父画了一个圈。

在孙中山规划的6个商埠中,安徽占据了安庆、芜湖两处。

安庆是长江下游重要的港口城市,地处皖、鄂、赣三省交界处,距南京323公里、武汉357公里,是中国重要的综合交通枢纽和军事战略要地。安庆是拱卫南京的“西大门”,清乾隆二十五年(1760年)至民初,安庆同时又是安徽省布政使司和安徽省会所在地。同时,安庆是洋务运动试验地,工业早在1861年就已起步,安庆军械所是全国最早的近代机械工业,建造了中国第一台蒸汽机和第一台机动船。安徽的第一座发电厂、第一家邮政局、第一座自来水厂、第一家电报局、第一个图书馆、第一所大学、第一张报纸都诞生在这里。

孙中山对安庆的规划内容如下:

“安庆者,安徽之省城,自从经太平天国战争破坏之后,昔日之盛不可复睹矣。现在人口仅有四万。其直接邻近之处,农产、矿产均富。若铁路既成,则六安大产茶区,与河南省之东南角矿区,均当以安庆为其货物出入之港。在治江工程中,安庆城前面及西边之江流曲处,应行填筑。此填筑之地,即为推扩安庆城建新市街之用。所有现代运输机械,均应于此处建之。

“在安庆城对面上游江岸最突出之地角,应行削去,使江流曲度更为和缓,而全河之广亦得一律。新市街即当在此处建造,因皖南、浙西之大产茶区,将于此处指挥掌握之也。如以徽州之内地富饶市镇,又有产出极盛之乡土环绕之,则必求此地以为其载货出入之中站矣。以芜湖为米市中心言,则此安庆之双联市将为茶市中心,而此双联市之介在丰富煤铁矿区中心,又恰与芜湖相等。此又所以助兹港于短期之间成为重要工业中心者也。故在长江此部建此双联市,必为大有利益之企业。”

在孙中山看来,“双联市”安庆附近农产、矿产均富,六安大产茶区与河南东南角之矿区,均当以安庆为其货物出入之港,必将成为茶市中心与重要工业中心。安庆被赋予打造带动皖西南、辐射皖赣鄂交界地区的区域中心城市使命。

不过,安庆并没成为“双联市”。虽然在安庆长江大桥东至县一侧的居民,对安庆经济和文化依赖程度高,但由于1988年东至县划归池州管辖,不仅让两地的依存关系人为割裂,也打破了孙中山“双联市”的构想,让安庆失去了对岸的长江冲积平原。作为孙中山构想的“南岸”居民,更是失去了城市化的机遇。

芜湖,近代为“江南四大米市”之首。芜湖港地处中国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部,而芜湖周边铜、铁、煤矿产资源丰富。孙中山对芜湖的规划内容如下:“芜湖为有居民12万之市镇,且为长江下游米粮市易之中心,故吾择取此点为引水冲刷上海黄浦江底之接水口,而此口亦为通上海或乍浦之运河之上口。在整治长江工程之内,青弋河合流点上面之凹曲部分应行填塞,而对岸突出之点则应削去。此所计划之运河,起于鲁港合流点下游约一英里之外。此运河应向北东走,至芜湖城东南角,于山脚中间一点,与青弋河相合;更于濮家店,循此河之支流以行。如此,则芜湖东南循此运河左岸,得一临水之地。运河两旁,应建新堤,一如长江两岸。且建船坞于运河通大江之处,以容内地来往船只,加以近代之机械,供盘运货物过船之用。自江岸起,向内地,循运河之方向,规划广阔之街道,其近江者留以供商业之需,其沿运河者则留为制造厂用地。芜湖居丰富铁矿区之中心,此铁矿既得相当开发之时,芜湖必能成为工业中心也。芜湖有廉价材料、廉价人工、廉价食物,且极丰裕,专待现世之学术与机器,变之以为更有价值之财物,以益人类耳。”

孙中山希望将芜湖建成内河商埠和工业中心城市,采取了修建运河、建造船坞、发展商业地产、做好城市规划和储备工业用地等措施。在芜湖附近开一新运河,浚广浚深芜湖到宜兴之间的水路,把长江和太湖连接起来;同时贯通太湖浚一深水道,直达南运河苏州至嘉兴段。如今,芜湖区域性商贸中心的地位已经确立,也形成了汽车与零部件、电子电器、新型建材、电线电缆等四大支柱工业产业。

在今人眼光看来,孙中山建设安庆、芜湖毫不过时,这两座城市依然是皖省的三大区域中心城市之一。芜湖、安庆以资源优势互补,错位发展,整合皖南、浙西,并通过六安辐射河南。

孙中山在庞大的铁路计划中,也没有绕过安庆和芜湖。因为孙中山的铁路建设理念是,铁路与港口衔接起来,并与河运、公路配套,要把人多、繁荣的地区与人少、荒凉的地区及移民开发结合起来。在霍山芜湖苏州嘉兴线规划中,“此线至霍山起,至舒城及无为,乃过扬子江,至蕪湖,过苏州后,至嘉兴”。全长约1300公里的南京韶州线,自南京起,终至广东韶州,“循扬子江右岸而上,至于太平、芜湖、铜陵、池州、东流以后,出安徽界,人江西之彭泽,遂至湖口”。太平(今当涂)、芜湖、铜陵、池州、东流(今东至)均为皖江南岸城镇。此外,南京嘉应线以南京为起点至广东嘉应,“入安徽之宣城。自宣城进至宁国及徽州(歙县)。徽州以后,出安徽界”。宣城及宁国均为皖江流域。在南京汉口线,“此线应循扬子江岸而行,以一支线与九江联络。自南京对岸起西南行,至和州、无为州及安庆。安庆者,安徽省城也。自安庆起,仍循同一方向至宿松、黄梅。自黄梅别开一支线,至小池口,渡扬子江,以达九江。本线则自黄梅转而西至广济,又转而西北至蕲水,卒西向以至汉口,距离约350英里,而所走之路平坦较多。”这条铁路从安庆到九江的轨迹,与今日安九铁路线路几乎不谋而合。

资源开发方面,孙中山特别提出创建大士敏土厂(即水泥厂),“九江以下,马当、黄石矶以及九江、安庆间诸地,又有极多之便利相同之灰石山。其安庆以下至南京之间,多为极有利于制士敏土之地区,即如大通、荻港、采石矶,均有丰裕之灰石及煤铁矿,夹江相望也”。这并不是一个亏本的买卖。懂经济的孙中山认为“筑港、建市街、起江河堤岸诸大工程同时并举,士敏土市场既如斯巨大,则应投一二万万之资本,以供给此士敏厂矣”。而如今,皖江城市的水泥业已经辐射全国,甚至有国际定价权。

综观孙中山开发长江的计划,既是一个宏伟的实业蓝图,也是一项艰巨的系统工程。为了实施孙中山开发长江的计划,国民政府曾于1928年在交通部内成立了扬子江水道整理委员会,经过测量设计,完成了吴淞至汉口间的水道整理计划。

1949年后,长江两岸居民几乎每年冬天都会维修堤防,兴建各种水利设施,增强防洪抗洪能力。1950年代,安徽实行以沿淮为重心、皖北带动皖南的发展策略,皖江城市的发展进入缓慢爬坡期。从1950年代到1980年代,安徽省内对皖江流域的开发不足,黄金水道未能发挥应有作用。

21世纪初,长三角城市群进入国家视野,随着宁安高铁的开通,以及皖江城市正式纳入长三角经济圈,孙中山关于长江的发展愿景正一步步走向实现。(完)