截屏一瞥周一良

2017-03-20郝斌

郝斌

观察、剖析当代中国的知识分子,周一良算得是典型一例。他一生跌宕起伏,简直像坐过山车,红曾红得登堂入室,黑也黑到国人皆嫌,浮沉都曾达于极致。论其一生,笔者力有不逮,只是中间几年,朝夕相与一室,有见有闻,虽是一隅之得,写了出来,或于研究、理解20世纪下半叶中国的知识分子,有一点参考。

1966年夏至1969年夏,时值周一良先生53-56岁,这几年的他,多半在“牛棚”里度过。30多年过去之后,他快90岁了,“牛棚”的阴影依旧萦绕心头,挥之难去,以致成为他晚年三大抑郁的心结之一。周先生留下的文字、遗物之中,都有明白的表征。

“文革”期间,北大历史系有过一个庞大的“牛鬼蛇神”队伍(北大历史系的“牛鬼蛇神”先后揪出3批,共34人,占全系教职人员总数的33%),周先生在“牛棚”里的境遇,目睹见证者不少。时光荏苒,屈指一数,这些人大部分凋零作古了。我当年30岁出头,如今也近耄耋之年。逝者如斯,说起来都是些前尘往事,一切全在可以宽宥之列。不过,宽宥不等同于忘记,更不等同于可以抹除。周先生晚年的心结,究其所在,我以为,就是今天反思“文革”之时劈头遇到的一个问题:宽宥。本来周先生早已萌生此心,并积存多年,可偏偏遇上一个全不认账的他,您说,这可如何是好?!

显现本尊

1966年,政治风云诡谲多变。4、5月间,彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆被捆绑到一起,打成一个“反党集团”,霎时之间倒台。这时,斗争还只限于上层,广大工农并不知情,依旧过着日出而作、日没而息的日子。此前,北大哲学系党总支书记聂元梓对校长陆平不满,已非一日。这时的她,以高度灵敏的政治神经,觉察到上层的动向,再同康生一番互动,于5月25日在校园里给陆平贴出了一份大字报。如今只看这份大字报的标题,就知道她真是费了不少心机:《宋硕、陆平、彭珮云在文化革命中究竟干些什么?》。前有宋硕,后有彭珮云,把陆平的名字嵌在中间,音在弦外,是说陆平与刚刚倒台的彭真定有什么瓜葛——因为宋、彭两位既是彭真手下的得力部属,又是陆平在上级机构中交往密切的人士(宋硕当时是北京市委大学科学工作部副部长,彭珮云是该部办公室主任兼北大黨委副书记)。拔了萝卜带出泥,政治斗争的学问全在她妙手一用。

下属对上级有意见,公然以大字报方式表达,有点异乎寻常,一般也不会被接受。仅仅一天工夫,聂元梓的大字报就被其他大字报糊盖得严严实实,事情好像就此烟消云散,其实风暴刚刚到来。

一周之后,即6月1日的晚间,北大校园中被覆盖的那张大字报一步青云,竞在中央人民广播电台晚问“新闻与报纸摘要联播节目”中全文播出,语调铿锵,重播连连,直至午夜。此时的陆平,跌坐家中沙发之上,默无一语(参见陆洁:《父亲是知识分子》,载《中华读书报》2012年10月21日)。次日,《人民日报》又以头版头条位置全文刊登了这张大字报,同时,另加了一篇评论员文章:《欢呼北大的一张大字报》。这篇千字短文描述“陆平及其一伙”的时候,用语不凡,将“黑帮”、“黑组织”和“黑纪律”这类冠以“黑”字的语词,连续使用了6次。陆平随即被撤销一切职务,北京市委也被明令“改组”。紧急改组地方一级党的机构,白区地下党时期有过,那多半是领导层中出了叛徒,万不得已才采用的一种非常应对。1949年共产党成为执政党以后,此种情况罕见罕闻。

此刻,人们方才悟到眼前的事态果然严重。这时候的北大校园就像一口烧开的热锅,到处冒泡了。未名湖畔的铜钟,几十年来上课、下课都会准时撞响,由此之后即长歇长弃。打钟的老人姓赵,燕大时期,他年纪尚幼,人们称呼他“Dear Zhao”,他一分不差地打钟,几十年如一日。如今纷乱吵嚷的燕园,再不需要他的准确性和责任感了。

这时候,历史系的师生大部散在农村参加“四清”,一、二年级的学生和少数教师在京郊昌平县太平庄搞“半工半读”。大家不论身在何处,大字报的全文都是听了又听,生怕漏掉一个字。北大虽然瘫痪,后勤事务好像还有人做主,星散的师生都有校车陆续接回北大。我乘车返回校园刚放下行李,就听见有人在走廊里呼唤历史系的师生到第一体育馆集合。那是6月5日的晚上,说是开会,时间到了却没有人主持。篮球场上的人们围了个圈子,空冷了好一阵,气氛凝重。这时候,人群里忽然有人高声喊话。

那是从太平庄回来的学生,当时他们疑窦满怀。因为三四个月以前,太平庄的“半工半读”有过一个开学典礼,曾来出席讲话的,有北京市委主管文教的书记邓拓,他是到会祝贺的最高级别的人物。可是没过几天,他的《燕山夜话》就被拿出来批判,说里面有反党的“黑话”,报纸上揭出一条又一条。如今,聂元梓大字报上赫然在列的彭珮云,也曾来太平庄蹲点,一住十天半月乃是常事,学生们总在食堂里碰见她。太平庄是一家“黑店”这个话,虽没人说出口,但在学生心里已是油然而生。有个捻儿就是炮仗,当时校内的形势已经如此。

那天的第一体育馆里,先有学生当面质问几位班主任,不得要领;接着有人指名呼喊系总支书记徐华民出来答话。徐有问即答,只是满脸的苦相和委屈。他答“不知道”、“不清楚”,语调无奈而真诚。接着有学生指呼周一良先生答话。周先生好像也刚从农村回来,换穿了一件干净、褪色的中山服。他走人人圈,站定之后,先用两手抻了抻上衣的下摆,又抬起双臂提了提领子,整衣昂首,法相庄严。他的回答跟徐华民一模一样,但字字皆有音节。他们两位是历史系主要的党政负责人,对答如此,学生不满,但也提不出更多的质问,僵持了好一阵,怏怏而散。

后来3年,周先生被批被斗多次,算将起来,能够保持师长尊严的,那天大概是唯一的一次。至于其他“牛鬼蛇神”如我辈者流,早已人格辱尽,遑论尊严。1966年6月5日北大第一体育馆里的周先生,我以为,显现出来的正是他的本尊。

众跪与独跪

周先生在“牛棚”里的遭遇,颇有一番曲折。

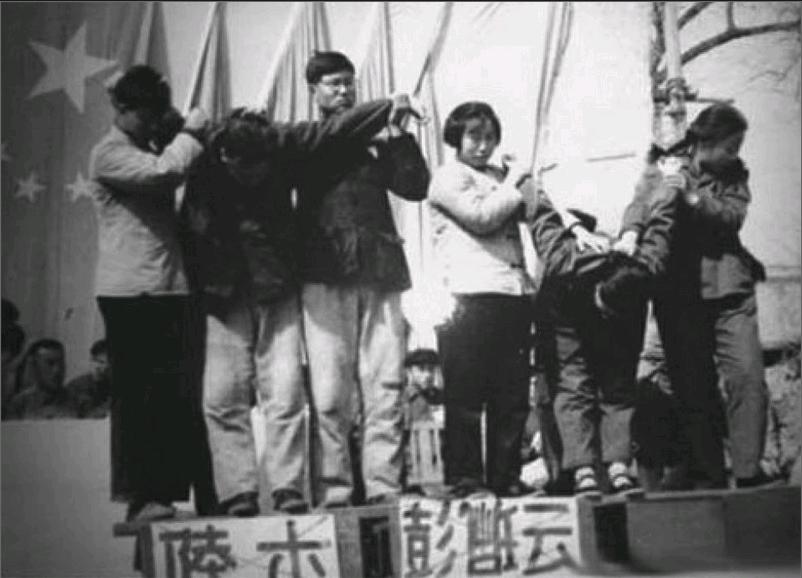

历史系的“黑帮”,到1966年的8月1日,除系主任翦伯赞之外,还揪出28人。这29人中,除长年卧病者3人、被逼自戕者1人、求死未得躺在医院的1人之外,其余24人,包括周先生,都被编入劳改队伍,每天由学生押到校园的空旷地方拔草,实际上是去示众。整个8月份,校外来人平均每天近10万人次,这个数字与春运期间北京火车站的日客运量几乎相当。我们被围起来,甚至说不上是批斗,只是被随意折磨和辱骂。

有一天,在历史系所在的三院二楼阳台栏杆外面的排水槽上,我们被喝令成排跪倒,齐刷刷一片,阵容可观。我们逐个向校外围观人群口报自己的姓名、出身和“罪名”等等,然后回答质问。水槽只有70公分宽,跪下去,膝盖已到了水槽的外缘。这时候,坐跪不许,长跪又会重心前倾,容易栽下去。虽说二层距地面不算很高,真栽下去,也难免有骨折之虞。这时我们只能既保持长跪,又使重心尽量偏后,这个姿势可想该有多难。前后折腾了近一个小时,曲终人散。当看押我们的学生喝令我们出去拔草的时候,向达和杨人楩两位还是跪着不动,原来他们竞站不起来了。这一年,向先生66岁,杨先生63岁。其他人如邓广铭、商鸿逵、周一良等几位长者,都勉强支撑下来。

这是我们被斗以来的第一跪。不怕读者见笑,事后我们竟然悟到,多亏有这群体一跪,原来它有“正面”的预热功能。独跪愧?与众跪愧?日:都愧!都不愧!好多年之后,我们才敢说,该愧的应有人在,我们何愧之有!后来向达、杨人楩、周一良和笔者等多人,都获有二跪、三跪的机会,即便是独跪,也能含羞忍辱,度过难关。而西语系的俞大纲教授头一遭就是当众独跪,她忍受不了这份屈辱,不就立刻告别了这个世界吗!

周先生的左手无名指上有一枚戒指,我一上大学就看见过。他在课堂上抬起手来,总有一个亮点。那是他与夫人邓懿的婚戒,佩带多年了。现在拔草,阳光之下,常常闪出亮光。当时正破“四旧”,长发、旗袍、蓄须、墨镜、祭祖、拜佛,都在破除之列,戒指能被免除吗?好几天了,周先生怎么还不摘下来呢!一天,果然有个学生前来责问,周先生答:“20多年了,骨节变粗,褪不下来了。这是‘四旧,我一定想办法!一定!”还好,那个红卫兵没多说什么。第二天集合,周先生的手上果然不见了那枚戒指。当晚汇报改造体会的时候,周先生说,昨晚我到海淀一家铁匠铺,请师傅帮助,用锯子锯断,破了这件“四旧”,我感谢这位工人师傅。言下不胜释然。其实,这段往事周先生一直耿耿于心。24年之后,他在《郊叟曝言》中,才把当年的惋惜和无奈,像吐苦水一样倒出来,不过那枚婚戒已经不能重圆了。

1966年9月26日,周先生随同历史系一干“黑帮”,被解送到昌平县太平庄关押劳动。这是一个封闭式的劳改营,距我们最近的一个村庄虽只有二里,那里农民的身影我们远远可以看到,但人家却与我们保持了绝对距离。不久,向达先生生病,因在太平庄不得医治,才准他回校,此时医生已经束手。他遂成为继汪篯之后死于“文革”的历史系第二位教工。转过年来,约在1967年的1月间,包括周先生在内的几位年长“黑帮”,都被准许回到学校劳动,我们几个年纪轻的则继续被扣在太平庄。

依我推测,那个时候的历史系“文革委员会”还不像后来。向先生之死,大概让他们受到一点震动,遂发此慈悲。到了1968年,就进入了一个人性完全泯灭的时代,病只怕你不死、打只恐你不伤了。以向先生一死作为代价,才换回周先生等人回到学校,果真会遭遇如此残暴吗?后来每想起这件事,我都觉得再无第二种解释。可这一解果真成立,该是多么残酷的一念!

“较好的干部"

进入1967年的6月,由聂元梓主持的北大“红色权力”机构势力渐衰,监管我们的学生自行散去,没人来给我们派活监管了,可也没人宣布免除对我们的“管制”。实际上,历史系的“劳改队”,就算是悄没声地“聋子放炮——散了”,用邓广铭先生的话说,就是“松绑”。

与此同时,“解放干部”的声浪渐起。《红旗》杂志的评论员文章说,全国干部可以分为4类:好的;较好的;犯了错误和严重错误的;死不改悔的走资派和叛、特、反——只有第四类该打倒,他们是少数。《红旗》评论员传达的必是上面的声音,这让我们看到了曙光。跟着,不少大字报贴出来,说周一良先生是“二类”即“较好的干部”。眼看他快“解放”了,我们个个心生期盼。只有他能“先行”,我们才出头有望。与此同时,校园里反聂元梓的声浪滚滚,一波高过一波。

一天晚上,北大“五四”操场上召开了一个批聂大会,教职员工和学生们一个个争相登台,周先生也上去讲了话。谁知道,这次讲话却改变了周先生的命运,在此后足足两年的时间里,让他和他的全家受尽了各种折磨。

一掴一掌血

聂元梓的势衰与全国大局紧密相关。1967年春,隐忍多时的一批党军元老一齐发声,指责江青等人以“文革”乱了党、乱了军、乱了社会。江青等人只有招架之功,退到了角落里。这种态势绵延下来,由春而夏,由夏而秋。忽然,毛主席出面发话站在江青一边,老帅、重臣受挫,形势急转直下。江青遂即改守为攻,反讥对手为“老保想翻天”,聂元梓于是也咸鱼翻身,实行秋后算账,在校内大抓“老保翻天”。

“松绑”前后约有4个月之久,历史系“文革委员会”一声令下,我们被二次打人“牛棚”。

这次重新押回太平庄,一关20个月,其中约有半年可称得上是暗无天日。监管学生不但人数大增,而且手里还添了长矛和用自来水管加工改制的短棍。一天之内,我们要7次列队集合,7次背诵“语录”。其中的晚点名一场,总要喊出一两个人,轻则斥骂,重则动手。

周一良先生此前有两顶“帽子”:“走资派”和“反动权威”,这回二次进宫,照例在毛主席像前低头“请罪”,听他自报姓名和“罪名”的时候,另外加了三顶:“反共老手”、“美帝特务”和“老保翻天急先锋”。五顶“帽子”一齐报,他占用的时间最多。其实,最后一顶才是送他“二进宫”的真正缘由,不然的话,一个昨天公认的“二类干部”,转眼间怎么就成了“四类”呢!其实,“反共老手”和“美帝特务”不过是个添加剂,既给自己壮胆、又堵别人嘴巴的小把戏而已。

任何一个监管学生,都可以随意打骂、处置任何一个“牛鬼蛇神”,这是“牛棚”里的常规,可实际的状况往往是,某个监管学生会特别“眷顾”某个“牛鬼蛇神”,就像是跟你结了对子,做了冤家,鸡蛋里挑骨头,一天到晚都找你的差错。谁摊上这么一位,谁就受大罪了。不幸的周先生,竟攤上好几个这样的“眷顾”者,其中一个叫聂玉海,是历史系的学生。

一天晚点名,先照例集体背诵了几段“语录”,接着,是刹时的岑寂,我们能听到彼此的呼吸。

聂玉海拉着长声喊:“周——一——良!”周先生按照“牛棚”的规矩赶忙答应:“到!”聂玉海又喊:“出列!向前三步——走!”周先生应声跨出队列。聂玉海接着问:“今天是什么日子?”事后我们“牛鬼蛇神”私下互道感受,当天是1968年的6月还都知道,至于多少号,就大半说不上来了。“山中无历日,寒尽不知年。”那个时候,我们只问星期几,熬到了隔周盼来的星期天,才有半天休整,可以洗衣、理发。至于几月几号,几乎与我们全不相干了。不想,那天周先生还真回答出来是6月×日。聂玉海说:“去年今天,是你在‘五四操场辱骂红卫兵小将的日子!”说着一个嘴巴就随话音抽过去,周先生的嘴角立即流出血来;跟着左右开弓,周先生满脸是血。

就在这前后,周先生被拉回北大,“单兵教练”了一回。

“单兵教练”是监管学生当时的用语,意思是从众多“黑帮”之中拉一个出来送回北大,单独批斗。这样的批斗,不同于以往。以前还真是批判为主,最后才上拳脚。“单兵教练”则是三言两语一带而过,遂即开打,而且用上了种种自制的刑具。历史系的吕遵谔、杨绍明、罗荣渠、周一良都被这样“教练”过一回,我是最后一个。被“教练”过的人,送回太平庄,行动都有不便,我们不好互问,想必是有伤在身;除此之外,精神更要低沉多日。物伤其类,一人消沉下来,我们整个房间也都笼罩在一种“不知明日”的气氛之中。

周一良先生被“教练”,则还有插曲。从太平庄出来,要先走过一段河滩,那天押解他的两个人,一名是“姓魏的红卫兵”,一名是“姓宋的红卫兵”。他们喝令周先生边走边弯腰,从河滩里把同等大小的鹅卵石捡拾起来,装满挎包,一路背到北大。当时校内武斗正酣,这些鹅卵石用到自行车内胎做成的强力弹弓上,恰是最有力的子弹。在周先生晚年写的回忆文字里,这件事也有提及。他老人家说,回校的路上,要乘一段拥挤不堪的公共汽车,那名“姓魏的红卫兵居然发恻隐之心,叫我把他们视同宝贝的‘子弹卸下来放在地上。此人此事我永生不忘”。(参见周一良:《毕竟是书生》,天津人民出版社,2016年5月第一版62、63页)

《乞活考》公案

话说回来。1966年6月初,陆平撤职、北大陷于瘫痪,上面派来张承先为首的“工作组”夤夜人校,维持局面。历史系随后也有从海军和煤炭工业部抽调来的一些干部陆续进驻,组成“历史系工作组”。师生人等俱被安顿在室内,顶着6月的酷暑,整天学习《人民日报》社论。周先生随同大家一起学习。

当时历史系所在的三院,墙内墙外,贴满了大字报,多半是从报刊上批判翦伯赞的文章中抄下来的语句,只是在他的名字上多打了一个红叉,人们往来走过并不驻足。一天,忽然有长篇大字报贴出,占满了大门的两侧,平衡对称,让人耳目一震。原来的虎皮墙上因雨水冲刷石块松动的地方,统统被遮盖起来。大字报说,周先生的一篇文章内藏玄机,它“为国民党出谋划策,是一株反动透顶的大毒草”。

“大毒草”是指周先生早年写的一篇考据文章《乞活考》。这篇文章讲的是,西晋东晋之间,胡族自北南下,北方人民为避战乱,纷纷逃亡江南,流民一批又一批,形成一次人口流动大潮。其中从山西出来、被称为“乞活”的一股,约2万多户,行至黄河流域,停留屯聚下来。有意思的是,他们拥有武装,自成聚落,遥奉晋室正朔,抗拒胡族,这种自存自保的状态,竞从公元306年一直延续到419年,长达113年之久。在这百年之间,他们的自保自卫有力地配合了司马氏政权的北伐活动。史书上有关“乞活”的资料本来点滴片段,散在各处,人们但知“乞活”其名,无法窥其全貌。经过周先生一番穷搜苦检,居然连缀成篇,“乞活”的面目遂被勾画出来。这样的文章,没有点功力,读书不多的,是绝对做不出来的;做出来之后,能识货、能欣赏的人,也只限于狭窄的小圈子,三五同行而已;专攻世界史的不用说了,就是研究中国史的同仁,上搞秦汉、下搞明清的,也只是翻翻罢了。不想,这张大字报的作者,是专攻中国现代史的一位青年教师。他平日兴趣广泛,雅爱涉猎,不知什么时候钻到图书馆旧期刊阅览室,研究了周先生这篇文章。大概因为这篇文章发表在1948年,正是国民党大军仓皇南逃、溃不成军之际,值此时刻,居然有周一良这样一篇文章刊出,大字报说,《乞活考》的用心,是要溃逃的国军效法“乞活”当年的做法,相机止步,凭坚乘险,拥兵自保,以待来日——这不是“为国民党出谋划策”,又能是什么呢?

周先生的这篇文章,发表在只刊印几百份的《燕京学报》上,这份学报向来没有多少人看。国民党上层,漫说此刻已是惶惶不可终日,就是好整以暇之际,谁又会有闲心去看这种枯燥的文字呢?再说,真的看了,就能复制出一个现代版的“乞活”吗?这样一件今天听来难以想象的事,在50年前,不特有如奇异的思维,居然还能找到市场、被人接受——与大字报作者一起署名的,就有历史系二年级的几名学生,不过他们使用的是一个小组的名义。

这个时候,周先生还没有被“揪出来”,用他自己的话说,他还“侧身革命群众之中”。稍有政治运动经验的人本该知道,话语权对这个时候的周先生早已无缘无份,可周先生偏偏书生气十足——他也用大字报形式作了答复,表明自己绝对不是为国民党出谋划策。其实,历史系教师当中能作考据的本不在少,熟悉考据的就更多了。大家心知肚明,谁会相信“大毒草”的揭发属真?只是写大字报的仁兄,拉来学生作大旗,谁也不好说他什么罢了。而周先生自己站出来辩诬,句句全在理上,本来不说也该明白的事,经此一辩,大家都以为,“乞活”一场闹剧就此可以收场,周先生就捱过去了。

然而,此后的事态却正好相反。周先生在他后来写的《毕竟是书生》里说,只要是小会批斗,《乞活考》和他的一首寄内诗,即写给他夫人邓懿信中的一首诗,总是没完没了的题目。“关于《乞活考》的审问就不止一次”。笔者沦为“牛鬼蛇神”、与周先生同棚作囚的时候,曾见大字报的作者和一个叫高海林的历史系学生来到我们中間,一声高吼,喝令周先生随他们进入一个房间,好久才放他出来,可能就是这种“审问”。

1989年6月,“文革”已经过去十几年了,周先生到美国探亲。大概一是闲不住,二是身在异域、脱离尘嚣可以让人静下心来沉思的缘故,他就回忆了“我的前半生”。写这种回忆文章,无需查看太多文献;即便有点空缺,回家补上,也算方便。这就是他写《毕竟是书生》的空间环境。在这本回忆录里,周先生单立了“《乞活考》招来灾难”一题,其中写道:“历史系的一位教师和一个红卫兵,抓住《乞活考》大做文章,硬说此文乃为蒋政权出谋划策的‘大毒草,对我一而再、再而三地大肆批斗……穿凿附会、歪曲解释的细节还有不少,手边无书,不复省记。”

又隔了9年,到了1998年,大概是年初吧,北大百年校庆将至,历史系散在各地的64级学生,已经工作了整30年,每人各就自己的专业写了一篇文章,结集成书,推代表来商请时任系主任的周先生为他们作序。周先生一看文集中有高海林的名字,脱口便对来人说:“这个红卫兵在运动当中对我的迫害,其态度之凶恶、手段之粗暴,我是至今难忘。尤其奇怪的是,直到1968年的下半年,炮兵營营长还带着他的军师——一名历史系的教师,来到劳改大院,一再强迫我承认《乞活考》的反革命意图,说我是为国民党出谋划策,我当然坚决予以否认。请你们告诉他,我至今不能谅解。但是不能因为一颗老鼠屎就搅坏了一锅汤,我仍旧要给你们写序,以示鼓励。”(参见周一良:《郊叟曝言》第92页,新世界出版社2001年9月)

时隔30年了,周先生一见高海林的名字就火气如此,可见他受伤害之深。说起这个高海林,何止对周先生一人,他对向达先生、杨人楩先生都很凶狠。我们“牛鬼蛇神”一众,人人对他印象深刻。周先生这里称呼的“炮兵营营长”,就是高海林。

到1967年,北大校园里的学生、教师,不论身属哪派,都三五成群,纷纷成立了“战斗队”。所谓“战斗队”,就是观点相同、彼此说得来的人,或三五、或七八组合在一起,共同参与“文革”活动,对校内外大事共同表态的一种组织单元。比起1966年夏天出现的“红卫兵”,它显得更为宽泛和普及,几乎人人可以有份,就是出身不好的学生和“黑帮”子女,也可以游离在其边缘,干点抄写大字报一类打杂的事,只有“牛鬼蛇神”没有份。至于“战斗队”云者,那无非是为毛主席的革命路线而战的一种宣示;废除班级而代以“战斗队”,则是革命化的一种标榜和张扬。那么,个个都叫“战斗队”,彼此又如何区分呢?世上原无难事,只需在“战斗队”前加上一个“姓氏”就是了。妙处全在这个“姓氏”上,它多半取自《毛主席诗词》,不仅上口好听,而且极富雅趣,别成一种味道——“漫天雪战斗队”、“不争春战斗队”,贴出大字报的时候,就这样落款。同系同一个年级之内,看到某一“战斗队”的大字报,大家大略可知其中各是谁人等等;如果是外系同学,则最多只能识别其为何系。因此可以说,“战斗队”只是一个半透明的组织;它贴出的大字报,也是半负责半不负责的言论;若论同声同气,群胆群威,那就富富而有余了。像这样的“战斗队”,还有“看今朝”、“慨而慷”、“从头越”、“橘子洲”、“同心干”、“冲霄汉”、“虎踞龙盘”、“浪遏飞舟”、“长缨在手”等等,不一而足。取名的时候各有寓意,但都不乏革命浪漫情调。唯独这个高海林,不知道是旁人不愿同他搭伴,还是他不肯与人为伍,寡人孤家,一个人成立了一个“战斗队”,名字很直白,就叫“炮兵营”。这个“炮兵营”,也确实干了不少隔山打横炮的事。周先生在“牛棚”与高海林“结缘”,以此就有了上面这段直呼“炮兵营营长”的愤愤气话。

序言写过之后,周先生的心情反而不能平静。隔了半年,1998年6月,时年85岁、因患帕金斯病而手不能握管的他,烦人代劳,记下了他口述的一篇《还想说的话》。他先把前面我引用过的那段发泄火气的话形诸文字;紧跟着,对高海林的态度却转了180度的大弯,也记录在同一篇文章之内。他这样写道:“海纳百川,有容乃大……宽容应该是每个人具备的美德”。他接着又说:“‘文革这场灾难开始以后,几乎人人受害,我信了‘神上当受骗;年轻的孩子们也同样信‘神,上当受骗……我与红卫兵的情况只是上当受骗的程度不同,又有什么理由坚持不肯谅解呢?因此,我在这里向原新北大公社炮兵营战斗队的高海林营长喊话:让我们学习鲁迅所说的‘相逢一笑泯恩仇吧!”

周先生心回意转,看来是要把这个事情放下了。他举轻若重,还幽默了一把,谑称自己是在“阵前喊话”——所有这些,无非都是在营造和谐气氛,给对方铺一段台阶罢了。说起来,老人家的用心也算良苦。

不想这个时候,又平添出一段插曲。北大另一位教授、与周先生相熟的吴小如先生,看了周先生的“喊话”,不表赞同,也写了一篇文章——《有感于“一笑泯恩仇”》。吴先生说:“这样的事如果被我摊上,我尽管不与那个整人的红卫兵计较,但序言我是绝对不写的。应该坦率承认,我没有一良先生那样宽容大度。”(参见吴小如:《莎斋笔记》第260条,陕西人民出版社2008年3月)从行文来看,吴先生的这段文字,大概写在1998年的秋天(吴先生的文章开头说:“周一良先生在最近一期的《读书》上更口授一短文……”周先生的短文发表在《读书》1998年8月号,由此推断)。

3年之后,即2001年8月,周先生的《郊叟曝言》即将出版,在《前言》里,不想他老人家又旧事重提。他这样写道:“我对红卫兵的喊话,吴小如先生有不同看法,见《莎斋笔记》260条《有感于‘一笑泯恩仇》。现征得吴先生同意,收录此文以供参考。”

事情真是曲曲折折。

我以时间为序,把《乞活考》一事的前前后后罗列如上,应无遗漏。写到这里,笔者心中早已产生几点疑问:第一,对高海林,周先生真的宽容了吗?第二,周先生对历史系64级前来索序的弟子们说:“请你们告诉他(指高海林),我至今不能谅解。”——这段话,按照通常的人情世故,我们可以揣测,周先生自己何尝不知道,站在他面前的这些弟子出门之后,未必真会有人秉照师命,无误转达。其实,周先生就是这么一个不会拐弯的直性子人,他一时火起,说几句气话,火气发完,也就过去了。既然如此——如果笔者的推测无误——那么,周先生到了病痛缠身的晚年,为何还要烦人录下《还想说的话》,把先前做好的棒槌,自己又当真(针)认(纫),再以它充做由头,衍接下来,另做一番宽容的文章呢?第三,吴小如先生有不同看法,乃是仁智各见,不属学术之争。周先生既然谅解在先,那就一切全该了结,又何必回过头来,把吴先生的意见收为“附录”,做这种拖泥带水的事呢?再说,周先生一笑泯恩仇的时候,载有吴先生那篇文章的《莎斋笔记》还只是一部手稿,离正式出版还差10个年头。正因为如此,周先生才不得不有一番饶舌,说他的《郊叟曝言》附录这段文字是“征得吴先生同意”云云,不然,引用已经出版的文字,何需去征求作者的意愿?君不见,周先生的这段引文只是“引自《莎斋笔记》260条”,而没有标出它的页码,这不也与引用的常规写法不合吗?

以上几点存疑,放在心里一久,慢慢生出一些觉悟,又感到这些觉悟尚可自圆其说。趁此怀念先生之际,写在这里,请了解先生品格、习性的家人、同事,给予评论和指正。

第一,周先生对高海林,确有宽宥之心,这一点不容置疑。先生以受害者之身、长者之尊,主动表示谅解,情真意切,他有这份胸怀。再说,发难《乞活考》的始作俑者并不是高海林。大字报贴出时,高大二刚刚念完,周先生的文章,他恐怕未必读过。说白了,他不过一介跟屁虫而已,跟得久了,升级当了“炮手”。

第二,周先生改变态度,确定谅解高海林之后,用什么方式转达这个新信息为好呢?最简便的办法,当然就是再把索序的学生找来,说明原委,前番的气话一笔勾销,这才合乎常情。而周先生呢?他采用的是隔空喊话的办法,“让我们学习鲁迅所说的‘相逢一笑泯恩仇吧!”这样的做法太过张扬,与周先生平日为人做事的风格不甚相符。

其实,周先生的喊话另有深意。笔者以为,他这个话,是喊给另外一个人听的。这个人,就是周先生每次说起高海林的名字时,总要一并提到的“历史系的一位教师”、“他的军师——一名历史系教师”,一句话,就是始作俑者——带头贴大字报的那位。作俑者装药,高海林放炮;作俑者是教师,高是学生;作俑者是成人,高是“年轻的孩子”。唯此之故,周先生稍一平静,就立即不同高海林再做计较了。

而作俑者呢?说来事有凑巧。周先生在北大校园外面的燕东园住了43年,居室终日不见阳光,直到晚岁迁居,才得走出阴山背后,这本是一件让他高兴的事。可没想到,迁入校园内的朗润园,却与大字报的作俑者相毗为邻,楼前楼后,相距不过几十米。正所谓抬头不见低头见,可想窄路相逢之际,那场面该是何其尴尬!

第三,“喊话”当中有如下一段,我以为更值得玩味:“文革灾难开始后,他(指陈寅恪)的一位得意弟子奉命在报上公开发表批判陈先生的文章。后来,这位弟子在陈先生面前跪哭请求原谅,陈先生只是说:‘你走吧!”举出这个事例之后,周先生紧跟着明白表示,自己不能与陈先生相比,因此绝不会像陈先生那样做。试想,这段话是说给高海林听的吗?实话实说,高海林与周先生没有这份交情,周先生的文字也犯不着为他这样凭白浪费。先生这段拐弯抹角的话,实在是包含着另外一番苦心。

自打迁居,他与当年大字报始作俑者的尴尬窘遇不是一天了。北京的冬天,老人家总要出来晒晒太阳,初一错过了,十五也难免会碰上,回到家来,怎能不心生膈应呢?自己如此,那对方呢?宅心仁厚的周先生为解脱对方,才想出一个法子,隔空喊话,借高海林之耳,把自己的意思喊给这位近邻听。内中传递的重要信息是,给你一张保票:你若是肯来,我必定“相逢一笑”,绝不会让你难堪。

周先生的喊话,远在河南的高海林听见了,并且做了回应。1999年4月,周先生曾就早年留学美国一事接受采访,当采访者顺带提及“喊话”一事的时候,周先生对他们说:“那个学生(指高海林)后来给我来了长途电话,他说很感谢,也很后悔当年那样说话。要到北京来找我。”笔者一算,从喊话发出到周先生受访,前后相隔不过7个月。由此可以推断,听到喊话的高海林回应得很快。

可近在咫尺的高邻呢?高邻却没听见。不痴不聋,他真真可称得上是一位豁达慷慨之士,路遇“周白毛”(当年,红卫兵称北大有两个“周白毛”,另一个是周培源。他们都有一头白发),如对敬亭山,磕头还碰脸,相看两不厌!否则,对周先生的喊话,又能做出怎样合乎情理的解释呢?老人家的一份好心,全被当成了驴肝肺。

写到这里,笔者还要插说一段早年的闲话。

1948年,周先生来到清华大学史学系任教。两年之后,又有“海归”一人来到,他就是丁则良。上个世纪30年代,丁则良先后就读于清华大学和西南联大历史系,后来留学英国。周、丁二人年纪相若,经历也相仿,只是周先生的研究偏重魏晋,丁先生的研究偏重宋史罢了。1952年,中国高校有过一次结构性大调整,引发了众多的人事流动。周先生从清华改任北大,丁先生则远调关外,到了东北人民大学(现吉林大学)。这时期他们暌违两地,间有书信相通。不过,两年之后,又一次机缘,使二人重新走到一起,而且成为同行同业,过从更为密切。当时,教育部鼓励各高校尽力开辟亚洲史的研究和教学新园地。周、丁二人都因功底深厚、路数宽广,较之他人更易改换研究方向,而被优先选中。当然,上面首先看中的是他们两位可以割舍旧爱,另起炉灶,接受新任务。大局底定,旋由教育部组织人力,编写亚洲各国史大纲,周先生受命主持其事,并负责古代部分的编写;近代部分的编写,则落在丁先生头上。这个工程搞了几年,从丁先生手里出来的文稿,大受周先生的赞赏。反过来,丁先生又介绍周先生加入民盟,并对他要求参加共产党的意愿,也从旁给予鼓励。两个人不但有共同的业务语言,也有共同的政治语言,友谊更深了一层。

1957年5月,丁先生离开长春,公干来京,跟着奉派出国,赴苏联塔什干出席东方国际学术会议。他8月回国,刚到北京,就听到东北人大传來消息,他被划人“三人右派反党集团”,并被要求立即回校接受批判。其实整个“鸣放”期间,即有可能说话的时段,他并不在学校,何来“反党言论”?丁先生闻讯,白天与周先生等一千熟人往来如旧,夜里就自沉于北大未名湖中。他留有遗书说:“我出此下策,是因为实在记不起自己所说过的话……”那个时候,还不时兴火葬。发丧的时候,周先生因公务不能分身,遂提前到停灵处绕棺一周,作为告别。

跟着北大民盟支部开会批判“右派分子”丁则良,周先生身为支部负责人,又得坐在席上主持会议。可他开口嗫嚅,只说丁“辜负党的信任与重用”云云,这个话的分量显然不够。以此之故——类此之事,还有另外一件,此处不赘——周先生在整个“反右”运动中,落下“温情”、“立场不坚定”的罪名,因而获批。这时,周先生还只是中共预备党员;等预备期满,一开支部会,他的预备期被延长一年。

“文革”结束之后,触发周先生怀念老友的事情时时来袭。最先是东北人民大学为丁则良平反追悼大会的举行,继则是丁先生在台湾的友人为他出书,周先生应约作序;还有丁夫人李淑蓉多次向他谈起乃夫的生前身后,以及抚孤的艰辛,中间大概也说到丁的弟弟时有接济等等(参见周启博《关于父亲周一良及其他》一文,其中有“丁伯伯的弟弟……在以后数十年中每月能从微薄的工资中挤出10元接济孤儿寡母”)。

繁言简叙,一句话,这里李淑蓉所说时时接济她母子生活的叔弟,就是批判《乞活考》大字报的作者。他与丁则良是兄弟,但长幼悬殊,年龄差有20多岁。

可见,在周先生对老友的怀念正值绵绵不断之际,前面说过的那些尴尬糗事,却在相间发生。对周先生来说,一面是让人怀念的老友,一面是可憎的乃弟。周先生心受煎熬,不得摆脱,遂想出一个“喊话”的法子,悠悠此心,正是顾念到老友这层关系的缘故吧!笔者做出这样的推断,应在情理之中。不然,周先生举出陈寅恪的弟子跪哭乞求原谅的例子,同高海林全不搭嘎,又是为什么呢?周先生是从旧式家庭出来的人,忠恕之道是他的遵循。我猜想,他老人家是用自己的伦理、观念忖度他人,自视为长兄,视大字报的作者为幼弟,生怕他有意赔情行礼却心存顾虑,所以先给他打个预防针。他老人家几番思虑此事,付出了不少的情感,后来却杳无回音,多情反被无情恼,心里该是个什么滋味呢!

第四,在这种情况之下,有挚友吴小如先生的文章拿来,周先生的心结又一次被触动。他喊话一通,不在意的,来了,在意的,却不来;原来天天相逢,恩仇却不能泯。到了这个时候,也就怪不得本想宽大为怀的周先生改变初衷,把吴先生的文章拿来收作附录了。多多少少,这可以消除一点他心中的块垒吧?

不过,话说回来,道歉不是一件容易的事。听说,高海林在河南某大学教书,授业认真,口碑不错。我在出差途中偶遇一位年轻朋友,他刚好在这个学校,说起高老师,十分佩服。他的话证实了我的耳闻。还听说高对当年的自己,也有悔恨,但他只是自悔自恨,迟迟多年没有登门面对的勇气,直到周先生的喊话入耳,他才把包袱放下。“文革”中的整人是个社会问题,整人和被整涉及了一干人众。当年有浓重的整人气氛,才把许多人推上了暴力的平台。如今,也该有个道歉的氛围,把整人者和被整者推上一个道歉和接受道歉的宽容平台,才是正理。

刘一皋先生曾经著文,从学理角度论说过世界和谐之事。他举出南非曼德拉被囚20多年,一旦获释,当选总统,蒂芥全无,反与对手一起共事的例子,成就了一段种族和谐的佳话。是的,曼德拉宽容,对手认账,佳话乃成。可世界偏偏是多样的,周先生的海量,说来也不比曼德拉狭小多少,可他成就的不是佳话,却是个“剃头的挑子”!

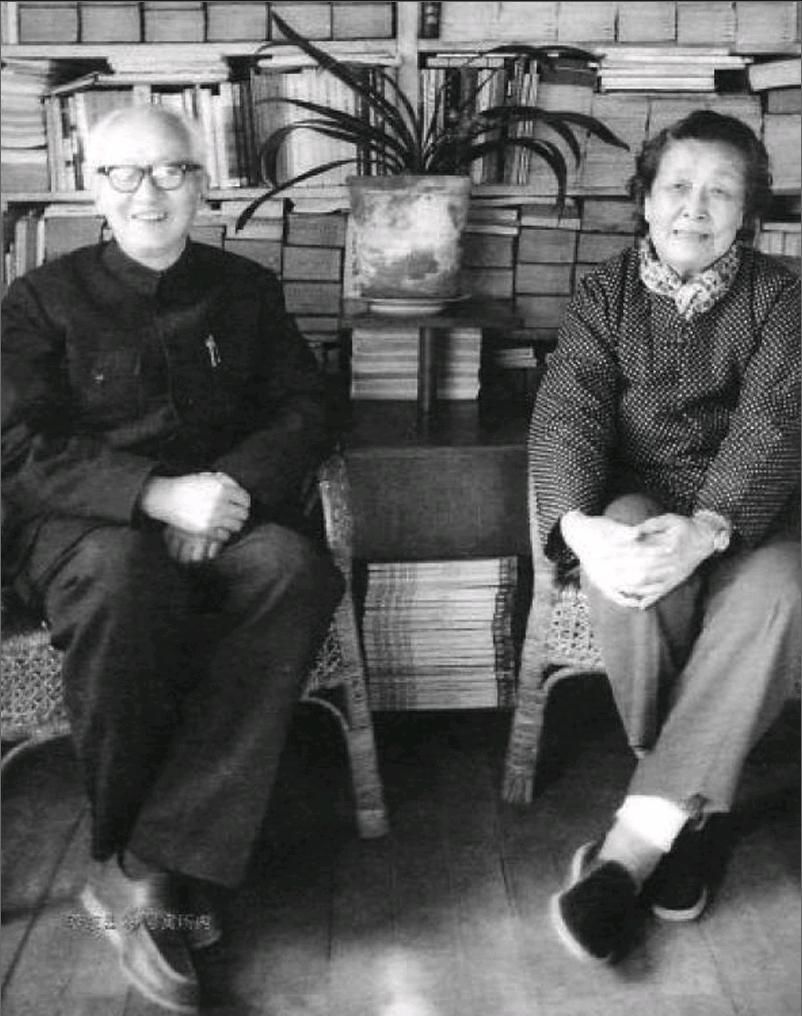

1989年,周先生曾與顾廷龙一起赴美出席《国际中国善本总目录》的顾问委员会。顾是一位书法家。本世纪之初,周先生迁入蓝旗营新居,客厅里挂出他请顾廷龙写的一副宋人方岳的联语。上联是“不如意事常八九”,下联是“可与语人无二三”。下联“可与语人无二三”后来在明清小说里又衍生为“可与人言无二三”,另成一种意思。周先生向顾先生索字,索的不论是原生、衍生,恐怕都是自己晚年心境的一种反映吧!先生把《乞活考》当作“我在文化革命中的三件公案”之一,心里始终有道不出的伤痛。顾廷龙的篆书写得极好,周先生就让这副联语,陪伴自己走过了人生的最后一段路程。