小农业:“独”具匠心

2017-03-16张仲高,刘光琳,黄媛等

小农业:“独”具匠心

水果等“大农业”影响并改变了一个县甚至几个县,而在桂林,除了大农业,还有因地制宜的“小农业”,这些小农业,虽然不如大农业一样轰轰烈烈,却以独特的方式谱写小村神话。

渡河村:“广西第一园艺村”的前世今生

苗木栽培获益颇丰。

渡河村由一个普通的自然村变成如今的园林式村庄。

“绿树村边合,青山郭外斜”是平乐县沙子镇治平村委渡河村给我们留下的第一印象。

渡河自然村位于平乐、阳朔、恭城三县(自治县)交界处,全村区域面积6.2平方公里,村民共91户422人。

走进渡河村,只见村子周围青山环绕,一条清澈的小溪缓缓穿过,一幢幢白色小楼掩映在青山绿水中。最吸引人的是房前屋后种植的大片园林景观树:罗汉松、榕树、黄枝油杉、榆树高低错落,形态各异。一块写着“广西园艺第一村” 高大的牌匾立于村头。“这里的景象,更像是公园。”同事感慨道。

村长何明告诉记者,渡河村从一个普通的自然村变成如今的园林式村庄,皆因该村兴起的种植事业。2006年,现任村党支部副书记的何世兵从广东打工归来,带领村民们探索花卉盆景和苗木栽培种植技术,随后成立合作社,以发展花卉、盆景、奇石等园艺和紫薇、油松等养殖为特色支柱产业。

正说着,何世兵外出见客户回来。他说,渡河村率先培育出市场前景好、欣赏价值高的黄枝油杉、榆树、珍珠罗汉松、紫薇等名贵园林盆景,经过多年的发展,目前,渡河村已建成50亩核心园艺园和500亩园林基地,花卉盆景远销广东、重庆、甘肃、新疆等全国各省市,总产值达到3000万元以上。村民人均纯收入超过1.5万元。

说着,何世兵带记者走进园林里,只见各种园林盆景被分成几大片,工人们在小心地伺候着这些“摇钱树”。这些树木花卉经过工人们的修剪、培育,造型奇特,优雅美观,只见烟雨中的罗汉松造型古雅优美,苍劲挺拔。

“我们还养殖竹鼠呢!”在园林盆景和花卉种植事业经营红火的同时,养殖竹鼠是渡河村的另一个特色支柱产业。

“这是竹鼠?它在吃竹子呢!”

“对,这就是竹鼠。竹鼠以竹子为食,其肉质细腻、鲜美,是一种营养价值高、低脂肪、低胆固醇的美味。” 在竹鼠养殖园里,何明指着正在啃着竹子的竹鼠介绍说。除了肉质味美,竹鼠浑身都是宝。用竹鼠皮制成的一双皮鞋在国际市场上售价为2000元~2500元,一件翻毛竹鼠大衣售价为4000元~5000元,还十分抢手。竹鼠须每公斤售价4万元,用竹鼠须做成的高档毛笔,是中国传统出口商品,在日本市场上历来畅销。

如今,竹鼠养殖已经成为渡河村的特色产业,当地政府大力扶持村民发展竹鼠养殖产业,建立渡河村农民竹鼠养殖合作社,村民们纷纷加入养殖。目前,村内最大的竹鼠养殖场占地面积4000平方米,年出栏竹鼠种苗1000对,每年竹鼠种苗都销往湖南、贵州、四川、上海、东北等地。合作社每年能实现500万余元的盈利。一批批村民因鼠致富,在外打工的村民也纷纷回来加入了合作社。

养殖竹鼠是渡河村的另一个支柱产业。

2012年,富裕了的渡河村借助广西城乡风貌改造综合整治示范村和特色生态农业名村建设东风,先后投入1790万元,完成基础设施、公共设施、特色产业、旅游配套设施等。各家拆掉原来的泥巴旧房,建起幢幢漂亮的小楼,还将各家院子用亭子、假山、盆栽、“古”围墙等装扮起来,让原本单调的房子具有现代婉约秀美园林风格,房屋、田园、山地相得益彰,让渡河村有了“广西园艺第一村”的美誉,也吸引了众多游客。

榕塘村:幸福指数最高的“姜军村”

渡河村靠发展“绿色产业”让村庄亮起来,让村民富起来,引得外出打工村民纷纷回乡创业。而在平乐同安镇仁塘村委榕塘自然村,村民开发种植生姜产业。在产业的有力支撑下,三十多年来,村民很少外出打工,村里老少同堂,安居乐业,其乐融融——八百人的村庄无“留守”。

这到底是怎样的一个村呢?

榕塘村离乡政府不远,坐落在山脚下,一排排小别墅在青山绿水中格外显眼。中午时分,记者来到榕塘村时,不少村民在村口的一棵大榕树下或休息或吃饭,一切显得温馨而安详。

得知记者要来采访,61岁的村民小组长陈明标十分热情。

“看看我们的房子。”他自豪地说,村民现在翻新或新建楼房都不算稀奇,上世纪80年代村里就开始有人建楼房了。

“瞧我这摩托车。”他说,自己的摩托车都换了两台了,1998年他就花3000多元买了第一辆摩托了。

榕塘村现有人口800多,不大不小,但田地不多,平均一个人不过6分田。陈明标说,从上世纪80年代初开始,村民除了种植水稻,还从外地引进生姜种植,因为村里生态环境好,水质远近闻名,他们种出来的生姜品质好,十分俏销。

“当时一亩地可以产两千斤以上的生姜,一斤生姜可以卖到一两元,收益颇丰。” 陈明标回忆道,有闲钱后,不少村民开始将泥巴房坼除建红砖房,还有村民盖起了楼房。那时,改革开放的春风还没吹到这个小山村,村民就开始靠自己的努力过上了好日子。

上世纪八九十年代村民发展产业的时候,全国农村迎来了外出务工的热潮。而榕塘村的村民对此却“无动于衷”。

在榕塘村,记者随便转了一下,发现村里的人气挺旺,不时有车辆进进出出,村里人有年轻的小伙子,有中老年人,也有带着孩子玩耍的小夫妻。

陈明标告诉记者,从上世纪90年代开始,村里种的生姜名气越来越大,水平也越来越高,一亩地一般可以产三四千斤。但本村土地少,生姜又要轮作,因此村民在本村种植的生姜只有四五十亩,在附近村子和乡镇租种了两三百亩,一亩生姜价格好的话可赚约一万元,村里的整个生姜产业就有几百万。村民种植的生姜肉厚耐放口感好,是不少老板和客户选择的主要原因。

生姜的产量高了,客商也就多了。村里一些更有眼光的村民除了自己种姜还做起了经纪人,充当村民和老板的中间商。蓬勃发展的生姜产业还衍生出了冷库、点工等行业。

洗姜场的老板告诉记者,由于来收购生姜的客商比较多,从地里挖出来的生姜需要冲洗,如果用人工洗,需要花费大量的时间,耽误卖姜,所以几年前,他就开了个洗姜厂,顺便也帮村民做中间商。一天下来,少的时候洗几吨,多的时候数十吨,同时也招了不少村民来帮忙,解决了部分人就业问题。

除了生姜产业,村里还有数百亩的柿子树,由于水质好,种植水平高,村里的柿子也远近闻名。有了几个产业的支撑,村民几十年来基本没出去打工。陈明标初步统计,目前全村800多人口,真正出去打工的屈指可数,不过二三十人。

对此,镇里的干部表示,榕塘村可能算不上特别有钱和富裕,但却没什么人出去打工,村民自己在家门口就赚到了钱,村里基本实现了老有所养、幼有所依,没有不少村子常见的“留守”现象。对于农村来说,这确实难能可贵。

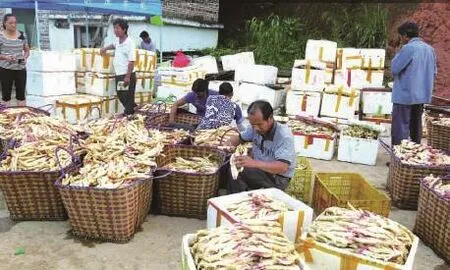

生姜种植为农民群众增收致富。

大境瑶族乡:桂北小村的灵芝奇迹

传统的生姜种植就能让榕塘村村民安居乐业,其乐融融。那么种植“高大上”的灵芝又能带来怎样的收获?

由于地处高寒山区,灵川县大境瑶族乡的人均耕地不足1亩,村民人均年收入不到1000元。

2007年年底,村民在31万亩的原始山林里开始试种仿野生灵芝。秦德宏也跟着种上了灵芝。

“山里平均海拔达到了1500米,松树、杉树、柏树都很茂盛,可以说有着非常好的林下仿野生灵芝种植条件,我们现在已经种植的灵芝品种有一年生、三年生和五年生三个品种,产出的周期比较灵活,每年到了六七月份就陆陆续续有一大批外地客商进山跟我们下订单,收购灵芝,我们的灵芝在北京、天津、上海、广东、福建都很畅销。”秦德宏介绍说。

据灵川县的几位农业专家表示,大境的灵芝其营养价值比大棚种植的灵芝高出了近10倍,接近野生灵芝的营养价值。如此一来,大境的灵芝更俏了。

“2015年我在山里种了3亩多的灵芝。按照市场收购价是鲜芝每斤45元,晒干的每斤120多元。2015年我仅此一项就赚了4.5万元。”秦德宏说。

而在山里,像秦德宏这样脱贫致富的村民还有很多。“种植仿野生灵芝,当年就能见效益。第二、三年是丰产年,一般可连续收获4至5年,甚至10年。在这中间管护成本非常低,几乎不用人去打理。我们统计了一下,光是靠着种灵芝,大境的村民们人均就增收了2.2万元。”大境瑶乡的主要负责人介绍说。

目前,该乡镇种植的林下仿野生灵芝达到了650多亩,年产鲜灵芝达13万公斤,产值高达900多万元。