近年我国过度劳动问题研究动态

2017-01-17孙姣杨河清

● 孙姣 杨河清

近年我国过度劳动问题研究动态

● 孙姣 杨河清

在经济新常态的背景下过劳是否应该继续成为常态,值得我们考虑。基于过劳问题的日益严峻及中国适度劳动研究中心对过劳研究的推动,我国学者在过劳的内涵、成因、形成机制、后果等方面深入研究并取得了较大的进步和成绩,然而相比发达国家却仍有一定的差距。本文在回顾前人研究的基础上,提出后续研究应进一步加强多学科交叉分析、走过劳的中国特色研究型道路、进一步推进与规范实证研究、持续完善过劳研究框架。

过度劳动 过劳死 适度劳动

在我国经济新常态的大背景下,过度劳动是否应该继续成为常态,值得我们考虑。同时,过劳问题的日益严峻已促使越来越多不同领域的专家学者加入到了过劳的研究队伍,特别是2012年中国适度劳动研究中心的成立为专家学者们搭建了良好的沟通平台,促进了过劳多学科交叉研究的发展,壮大了过劳研究的专家队伍。不可否认,2005年以后我国的过劳研究成果颇丰且成绩上升显著,但是相比日韩和欧美的研究还存在较大的差距。2010年之后,相当一部分学者开始关注国内外过劳研究的总结与对比,为后续研究找寻空白点和改进之处,提供“渔”式指导 。已有学者关注到了国内外研究方法、学科领域的特征差异,也有学者概括分析了我国“过劳”相关概念、内涵演化、方法进展、成因和影响因素等,但还不够系统化和全面化。因此本文从适度劳动学会的发展及其在过劳研究领域中的作用、过劳研究的选题与观点变化、过劳研究的框架建立等方面入手对当前的过劳研究成果进行相应的整理与评述,以期对今后的过劳研究有所借鉴。

一、适度劳动研究组织的发展动态

适度劳动研究会的发展。2012年9月 24日,在中国人力资源开发研究会和首都经济贸易大学中国人力资源与社会保障发展研究院的共同推进下,中国适度劳动研究中心在北京成立,该组织当前的研究重点为过度劳动研究,并为中国学者的相关研究提供了初步的合作交流平台。2013年在中国适度劳动研究中心的支持下,中国人力资源开发研究会成立了适度劳动研究分会。到2016年,研究会的会员从最初的20余位增加到了90余人。适度劳动研究会的发展为过劳研究与适度劳动研究提供了更有效的支持。

2013年至2016年,中国适度劳动研究会分别与北京物资学院劳动科学与法律学院、海南医学院、山东工商学院工商管理学院、赣南医学院人文社科学院合作举办了4届年会,来自经济学、管理学、法学、心理学、工学、医学等不同领域的专家学者齐聚一堂,并对过劳研究发表见解,各领域相形各异的研究思路与研究方法对学者们的后续研究开拓了新视角、新路径,特别是2014年年会上两位医学专家的精彩发言,突破了研讨会原有的学科体系与研究视角,实现了过劳研究在社会科学与自然科学融合及交叉研究体系的建立。从研讨会投递的论文来看,一方面论文投递数逐年增加,说明过劳研究在学术界引起了越来越广泛的重视。另一方面论文的研究内容越发深入,2012年的研讨会论文更多关注过劳的中观研究,之后的几年里学者们开始兼顾过劳的多层次、多方面研究,如对过劳的已有成果进行梳理、 过劳的成因与后果研究、不同职业类型的劳动者过劳专项研究、过劳的法律救济、过劳的个案研究等。

二、我国过度劳动问题研究进展

(一)过度劳动相关论文发表情况分析

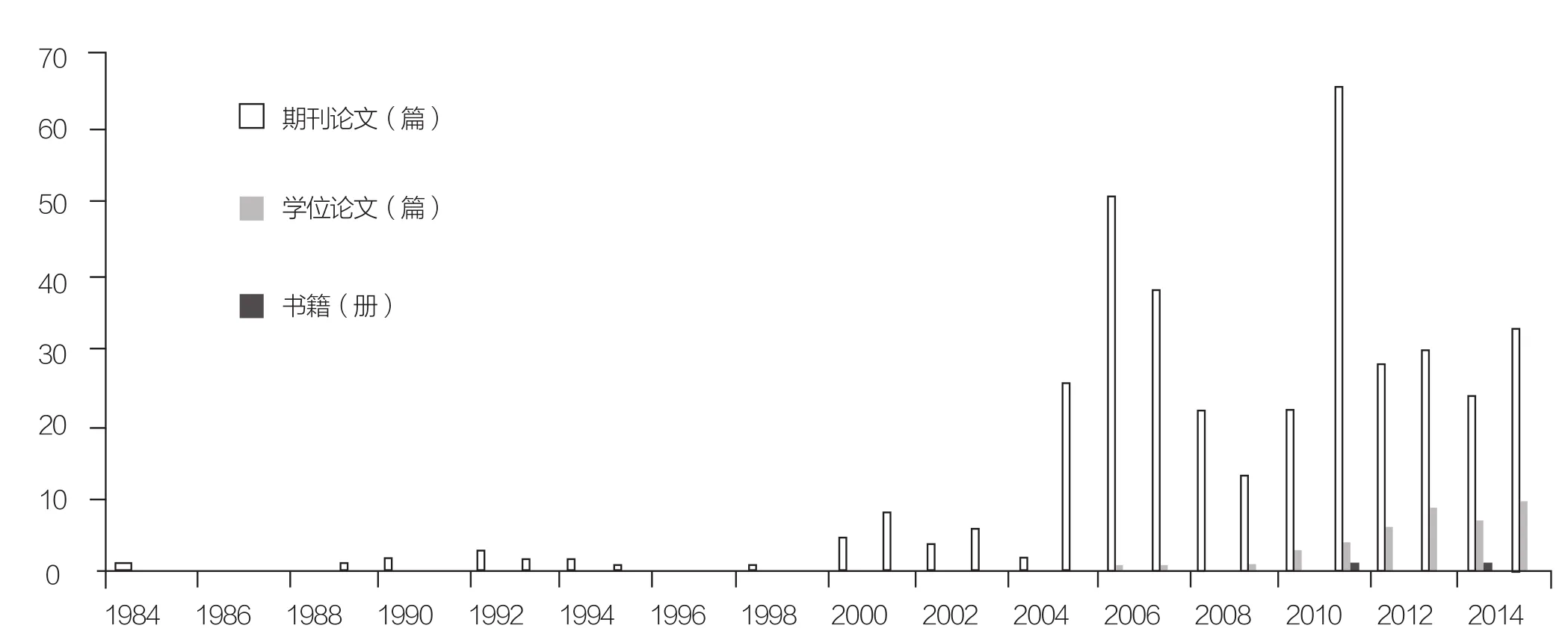

1.数量上快速增长,但与国外还有一定差距

国内文献的选取主要取自中国知网(CNKI)学术文献总库,该数据库收录的文献量居国际国内同类产品之首,且期刊期数和文献收录完整率都大于99.9%。在收录资源种类上,包括期刊、学位论文、会议论文、报纸、年鉴、工具书、专利、外文文献等,最大可能的保证了统计结果的完整性与可信度。通过在CNKI中检索“篇名”含有“过劳”、“过劳死”、“过度劳动”关键词的文献,并将无关主题的文献排除后,用Endnote 9. 0对重复性文献数据进行筛查和剔除,再通过 Noteexpress 2. 0对数据库中的题录进行统计计量。自1984年1月至2016年6月,与上述主题相关的题录统计为447,其中期刊401篇、学位论文44篇(博士学位论文2篇、硕士学位论文42篇)、书籍2册。尤其是2010年后,论文的年均增长率超过33%,可见近年来我国过劳研究成果的数量增长之快,发展之迅猛。

国外 文献 主要 取自Web of Science(WOS)[v.5.22.1]网络文献检索平台,该平台包括WOSTM核心合集、中国科学引文数据库SM(CSCD)、美国国家医学图书馆(MEDLINE)、韩国期刊数据库(KCI)等9个子库,内容涵盖社会科学、艺术与人文、自然科学、工程技术等诸多领域内的9000多种学术期刊,数据可追溯至1900年,是一个集学科综合性、期刊资源多样性的国际公认文献检索数据库。截止2016年6月29日,仅以WOS核心合集子库为研究对象,输入“overwork(过劳)”、“karoshi(过劳死)”或“karojisatsu(过劳自杀)”关键词,并对搜索结果进行无关性排查、重复性剔除等操作,得到与研究主题相关的论文463篇;以MEDLINE为研究对象,得到标题中出现“overwork”且与主题相关的文章152篇;从日本的情况看,杨河清、王欣(2016)通过CINII学术论文平台检索“過労”、“過重労働”、“過度労働”、“過労死”、“働き好き”相关的文献,通过整理得:截止2014年8月1日日本文献中与研究主题相关的日文书籍有160种,期刊文章达2107篇。可见,我国的过劳研究与国外相比差距还比较大,虽然发达国家较早地经历了社会经济的转型升级,过劳的出现与爆发早于我国,但是同期相比,我国的过劳研究依旧滞缓,尤其是医学领域的过劳研究出刊成果至今只有12篇,远少于日本和美国。

2.过劳研究的成果与突破呈现质的飞跃

图1 我国“过劳”问题研究的文献统计情况

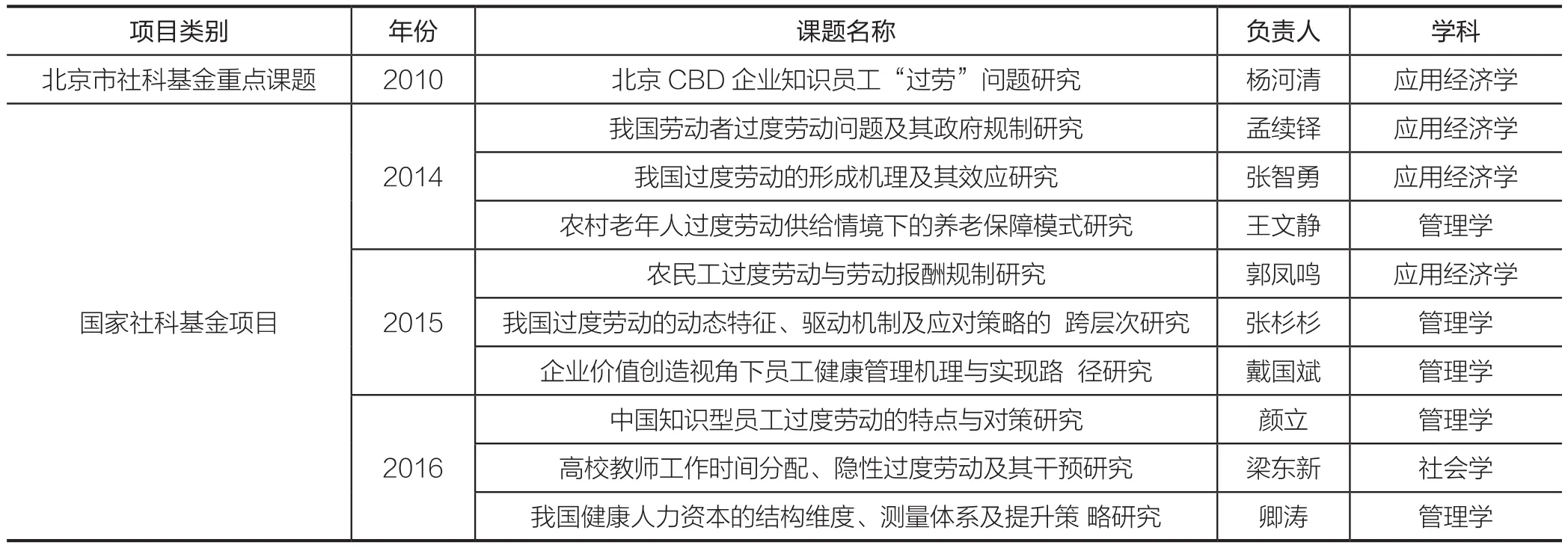

从过劳相关课题看,2010年首都经济贸易大学杨河清教授主持了第一项与过劳相关的省部级项目—“北京市哲学社会科学基金重点课题:北京CBD企业知识员工“过劳”问题研究”。2014年,过劳领域的研究开始在国家社会科学基金项目上崭露头角。可喜的是,截止2016年国家社科基金项目中研究主题有关“过度劳动”的已达9项,一方面国家社科基金项目自选课题的开放为过劳相关课题申报成功创造了可能性,另一方面也证明了过劳问题的严峻性与紧迫程度足以引起社会与国家的重视,且过劳领域的研究水平已上升至国家级层面。

从研究成果的质量看,2000年以后,与“过劳”、“过度劳动”、“过劳死”等主题相关的论文雨后春笋般出现在各类期刊上,其中被CSSCI检索的分别有《人口与经济》、《经济与管理研究》、《经济经纬》、《经济学动态》等,除以上期刊外,被北大核心收录的还有《中国人力资源开发》等,尤其是《过度劳动问题研究的路径与动向》(杨河清、王欣,2015)一文在《经济学动态》上的发表,说明国内过度劳动研究再次取得了更高层次的突破。

(二)过度劳动研究的结构与内容分析

1.过度劳动研究的学科结构

过度劳动问题属于多学科交叉研究领域,涉及经济学、管理学、哲学、社会学、伦理学、法学、医学、工效学、心理学等多类学科,各学科分别结合自身特点从不同的视角切入过度劳动研究。如劳动经济学、管理学等学科从研究对象角度探讨劳动力市场过度劳动问题、不同类型从业人员的过劳特征;哲学、经济学、社会学、伦理学等学科从过劳产生的经济效益和社会效益等角度研究过劳产生的后果;法学、社会学、工效学等学科从宏观、中观和微观三个视角探究过劳预防与规制、过劳成因、过劳的形成机制等问题;工学、医学、心理学等学科则将研究重点置于过劳的衡量方法与标准制定。

无论从过劳相关的论文学科属性、期刊属性,还是国家级、省部级课题的领域属性,亦或是过劳研究团队成员的研究方向属性看,都不难得出我国当前侧重于经济学和管理学视角的过劳研究,医学、心理学、法学等学科的研究进度与成果相对薄弱。而国外在过劳研究的学科分布上与我国存在显著差异,其侧重于医学、心理学视角的研究。20世纪初,国外学者首先从医学领域着手,且从发轫到60年代,几乎每年都有一两篇医学领域的文章在期刊上发表,80年代开始,社会学、法学、心理学等学科开始涉足过劳研究(杨河清、王欣,2015)。其中,日本的研究成果最为突出,如在过劳死的认定标准方面,日本采用共同原因作用说,对发病前一周和发病前6个月的情况进行综合分析,同时还将过劳自杀、过劳死、精神障碍等都纳入职业病的范畴 。

2.过度劳动的研究框架结构

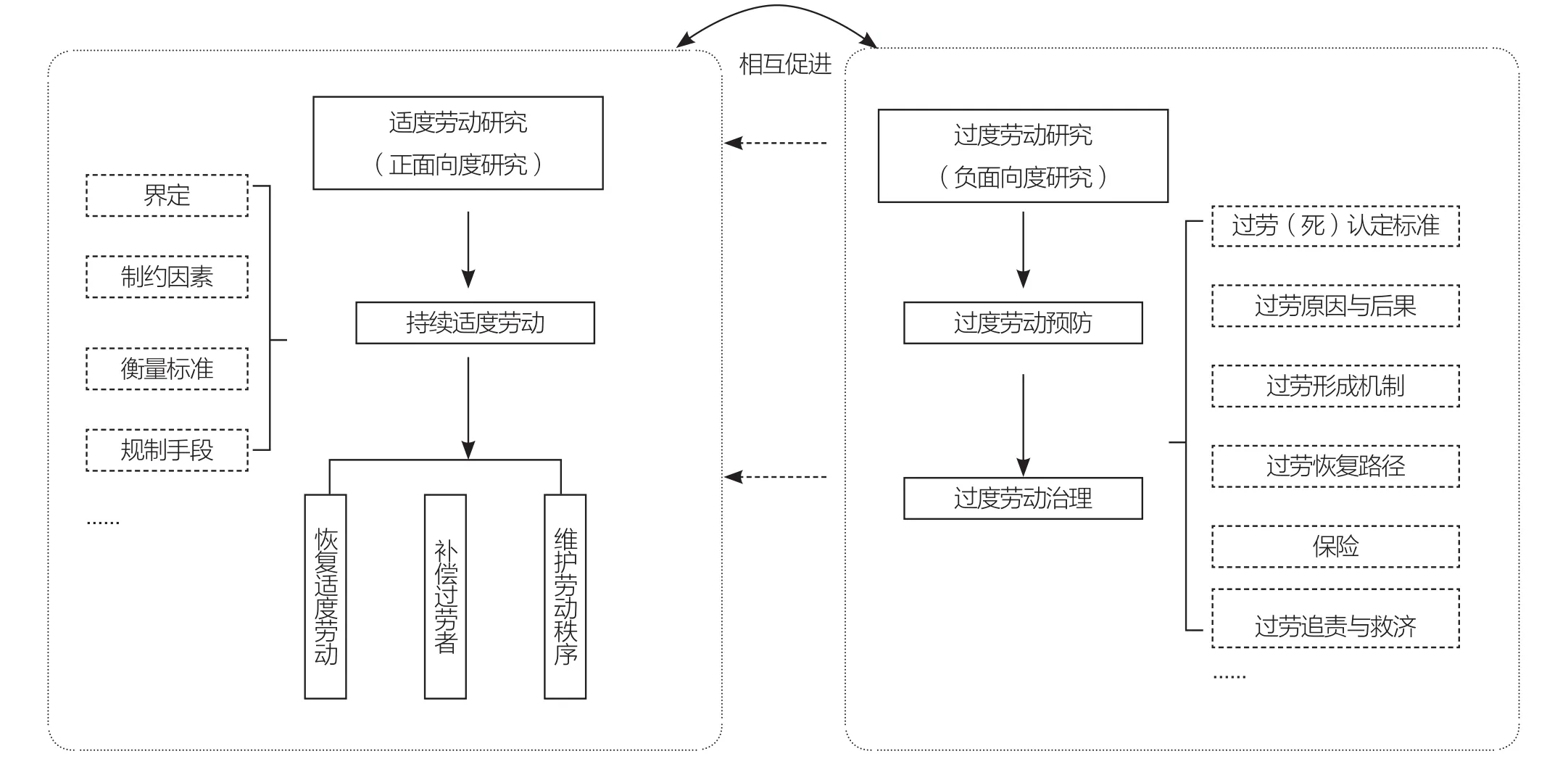

过度劳动的研究框架,就是学者们在进行过度劳动的研究活动中形成的系统性、全面性、逻辑性的思维体系,包括研究逻辑的遵循、层次的划分、角度的选择、论证的步骤等等(王全兴、管斌,2006)。过劳研究框架的建立有利于我们对该问题的识别、分析、论证,并提出相应的建议,是衡量过劳研究成熟的标志。在2016年中国人力资源开发研究会适度劳动分会第五届年会暨“劳动.健康.创新”学术研讨会上,上海财经大学王全兴教授提出了适度劳动研究的3类框架:

表1 过劳相关课题统计

图2 框架1:适度/过度劳动式研究框架

框架1:适度/过度劳动式研究框架。从正向角度出发,为保持劳动者的持续适度劳动状态,应对“适度劳动”加以界定,探究其制约因素、手段、规则、检测工具和方法等,若“适度劳动”状态遭以破坏,则我们应通过一定的方式恢复适度劳动、实体补偿过劳者、维持劳动秩序。从负向角度出发,进行过度劳动预防、治理等方面的研究。适度劳动研究与过度劳动研究是“一币两面”,缺一不可。目前的研究大多从过度劳动角度切入,今后应结合适度劳动研究并互为促进。

框架2:总-分论式研究框架。从总论与分论视角出发,可以将适度劳动问题研究分成“形而上、形而中,形而下”三个层次。形而上层面的研究较为宏观,起到研究方向的统领作用,涉及适度劳动的上层问题,如适度劳动的正当性、过度劳动危害性、适度劳动与过度劳动的一般标准、适度劳动的概念与政策目标、劳动力的可持续发展、适度劳动研究的发展、适度劳动的实现手段等;形而中层面的研究较为中观,起到承接形而上与过渡形而下两个层面研究的作用,涉及适度劳动的一般问题,如体力劳动者/脑力劳动者的过劳研究,高管、教师、农民工、知识型员工等不同职业类型劳动者的过劳研究,社会、雇主、劳动者在适度劳动问题实现机制中的地位和责任,或其他类型的适度劳动一般问题;形而下层面的研究较为微观,起到支撑形而上研究与形而中研究观点的作用,涉及适度劳动的个案问题,如过度劳动的法律救济、劳动者工作—家庭平衡、超时劳动、制度个案、技术个案(如心理咨询、医疗救助等)等。

框架3:鱼-渔式研究框架。过度劳动问题的研究应分为过度劳动问题本身的研究和过度劳动问题研究的研究。因为相较于就业等成熟领域,过度劳动研究的时间较短,发展相对滞后,所以过度劳动问题的研究与过度劳动问题研究的研究应同步展开并形成良性互动。首先应明确过度劳动问题本身的重要性,积极探索过度劳动领域的新视角、开发与创新研究方法、研究工具、研究成果等,为过度劳动问题研究的研究提供数据与资料的支撑。其次应肯定过度劳动问题研究的研究的必要性,对已有研究进行总结、归纳、切磋与探讨,提出过度劳动问题研究的发展战略、提升多学科交叉研究进度、衡量当前研究方法的利弊等,推动过度劳动问题研究的可持续发展。

3.选题的变化

从CNKI的文献统计情况看,1990年我国出现了第一篇带有“过劳死”字样的文章——即钟爱国发表在《职业与健康》上的《日本的“过劳死”症》(1990),同年,沈清在《国际展望》上发表了《日本企业中的“杀手”-过劳死》(1990)一文。而后的10年里,我国学者在选题方面几乎都选择以日本企业和日本劳动者为研究对象,这是由于日本80年代末、90年代初过度劳动现象凸显,“过劳死”事发案件逐年增多,且日本政府在法律层面上给予“过劳死”足够的重视,从而吸引了越来越多的学者开始关注过劳领域的研究。第一篇关注我国劳动者过度劳动情况的文章是达宁英(1993)发表在《中国校医》上的《浅谈防止知识分子“过劳死”》一文,该文从日本的“过劳死”问题联系到中国知识分子蒋巩英、罗健夫积劳早逝现象,提出中国知识分子存在“过劳死”问题,且多数发生于中年知识分子,最后从组织和个人角度提出了过度劳动预防措施。从2000年到2004年,我国过劳研究的选题更多的聚焦于过劳现象的揭示。2005年开始有较多的学者关注到了过劳的中观层面研究,如从人力资源管理角度透视过劳死现象(朱静,2005)、高校中青年教师、白领、司机等不同职业过劳死现象(王建军,2005;杨菊贤,2006;向前等,2006)等,也有部分学者开始从心理学、制度、法律缺失等角度探寻过劳的成因、预防及治理措施。王艾青(2007)首次从经济学视角切入,指出过度劳动即劳动者在就业岗位上的超时劳动且没有得到法定加班报酬的现象,而劳动者不同程度的加班易产生就业挤出效应。罗财喜(2008)首次对当时的过劳研究现状进行了总结与评述,在《法治与社会》上发表了《“过劳死”问题研究现状评述及研究意义》一文,指出过劳研究不够深入、法学角度研究缺乏、实证研究缺乏、过劳的法律规制欠缺、研究缺乏国际比较等,并对过劳研究的重要意义作出了相应的说明,为后续学者提供了新的视角与建议。同年开始,法学领域的过劳研究逐步深入,特别的,2008年有关过度劳动法律思考的文章超过了过劳刊载总数的三分之一,足以说明过劳研究的研究的重要性与必要性。黄河等(2009)在《中国人力资源开发》上发表了第一篇与过劳测量有关的文章-《疲劳蓄积度自测与过劳预防》,意味着学者们开始关注过劳的测量,打开了科学制定过劳衡量标准的研究之门。2010年以后,宏观层面的研究的研究与中、微观层面的过劳研究呈现出互动互利的态势。一方面,首都经济贸易大学杨河清教授及部分学者开始关注国内外过劳研究的比较、国内过劳研究进展等,为其他的过劳研究者提供了方向指引。另一方面,学者们从过劳(死)个案、过劳死认定、不同职业劳动者过度劳动现状及成因解析、过劳的司法救济等中、微观层面进行深入研究,不仅为揭示过劳的深层次原因提供了有力的证据,为过劳的防范、治理提供了有利的建议,也为过劳的宏观研究提供了支撑。近年来也有学者开始关注隐性过度劳动、劳动不足如出勤主义等。然而,我国当前的选题大多基于经济学、管理学、社会学等视角展开,而医学、心理学等领域的研究相对欠缺。不同于我国和日本的研究者,欧美的学者则主要聚焦于不充分就业与过劳的匹配。

4.观点的进展

过劳的概念。2000年开始,相当一部分学者认为“过劳”就是“过度劳累”、“过度疲劳”(唐和平,2001;吴日明,2001;汤啸天,2006;陈锐,2010等),也有部分学者将“过度劳动”与“过度疲劳”、“过度就业”、“工作压力”、“职业倦怠”等相混淆。王艾青(2006)较早地提出“过度劳动”是由于劳动者长时间过度使用,处于一种超社会平均劳动时间和作业强度的状态。王丹(2011)对“过度劳动”的定义中涉及了过劳的后果——劳动者由于超时、超强度工作导致机体或精神的疲劳,且已影响到身体健康或工作生活质量。孟续铎(2014)总结了前者在“过劳”概念上的认知的不足,提出“过劳”是指劳动者在其工作过程中存在超时、超强度的劳动,并由此导致疲劳的蓄积,经过少量休息而无法恢复的状态,强调了疲劳“蓄积”的重要特征。武汉科技大学张智勇教授从经济学视角出发,指出可以从劳动者在劳动过程中获得的边际收益小于边际产出来界定过度劳动的内涵。

过劳的成因。学者们依次从劳动时间(认为过度劳动是超时劳动造成的生理性疲劳)、工作压力(超额工作负荷、职业晋升、职称评定、沟通不良等)、文化因素(如勤劳勇敢、鞠躬尽瘁的传统道德文化)、劳动者的异质性(群体特征、个体特性)、环境因素(社会转型背景、组织氛围、社会安全氛围等)、劳动者自身因素(不良生活习惯、自我价值实现、理性经济人主导下的效用最大化目标等)、制度因素(城乡二元结构、法律不完善等)等方面入手研究过劳的成因,也有学者认为过劳是政府、企业、劳动者个人和工会共同作用的结果。2010年以后,张春雨等(2010)、陈锐(2010)、王丹(2012)、王素娟(2012)、孟续铎(2014)等分别从不同的视角系统地整理了过劳的成因并完善其形成机制模型。

过劳的后果。学者们分别从社会、企业和劳动者个人三个角度对过劳的后果进行了分析:从社会角度来看,“过劳”会对社会产生负经济效应和负社会效应。一方面,企业现有员工的长时间劳动对待业的劳动者产生就业挤出效应,过少的闲暇时间对市场易产生消费挤出效应,不利于推动经济的正向发展。另一方面,过劳对劳动者身心的摧残不利于劳动力市场的稳定和社会秩序的维护。从企业角度来看,过劳容易造成企业隐性用工成本的上升、产出的下降、利润的降低,不利于人力资本开发和企业的可持续发展。从员工的角度来看,过劳易导致劳动者身体机能的下降、心理疾病、低工作效率、低工作满意度、低生活品质等负效用。

5.方法的进展

在过劳的理论与实证研究方面,学者们从日本的过劳经验投射到我国的过劳研究,从揭示过劳的现状到揭露过劳原因,并从不同层面提出了防治措施与建议对策,且有相当一部分学者在前人研究的基础上研制出了过劳的形成机制模型,讨论了过劳的演化路径。同时,近年学者们开始借鉴计量经济学的方法,通过因子分析、方差分析、多元回归分析等探究过劳的程度和各影响因子的影响程度。

在过劳的衡量方面,我国经历了从定性到定量,从舶来日本量表到开发本土化量表的过程。一开始,学者们通过调查、访谈、案例研究等方式,将出现过劳死的“十大信号”、超时劳动、超负荷工作任务量等作为引发“过度劳动”的重要指标。继而我国学者开始引入日本的《自觉症状调查量表》、《蓄积疲劳症候指数量表》、《劳动者的疲劳蓄积度诊断量表》等来研究我国的过劳问题,黄河等(2009)最先利用日本《劳动者的疲劳蓄积度自我诊断调查表》调查某机械制造厂员工,得超过60%的员工,特别是一线生产工人存在较高工作负担。王丹(2011)在借鉴日本量表的基础上,尝试设计了适合我国过度劳动测量的本土量表,进行了等级的评定,同时构建了过劳的评定体系,利用日本的疲劳积蓄度量表确立了过劳的衡量指标。2014年孟续铎在前人的基础上,编制了《企业员工职场行为与疲劳状况调查问卷》并进行了本土企业的过劳调查与研究分析。

在过劳的学科研究方面,过劳从单学科单角度进入多学科交叉研究,一方面这与2012年中国适度劳动研究中心的成立密不可分,该中心的成立为不同学科的学者进行学术切磋与探讨搭建了良好的沟通平台,启发了学者们从不同的学科视角、不同的学科研究方法看待和研究过劳问题。如在疲劳的测量方面,西南财经大学人力资源管理研究所所长卿涛教授及其学生纪乂予通过测量被试者的心率、RR期间标准差、呼吸率和血压的变化,判定被试者的疲劳状态。另一方面,过劳研究本身就需要多学科的支撑,如过劳的界定需要社会学、经济学、管理学等学科的共同参与;过劳的测量需要医学、心理学、工学等学科的方法支撑;过劳的后果与防治需要劳动关系、法学等学科的理论支撑。

三、当前过度劳动问题研究的不足与展望

1.应加强过劳领域的多学科交叉研究

过劳问题的研究需要既有劳动学科资源的重新整合、人文社会科学与自然科学的融合,是一个兼具综合性、交叉性、边缘性、开放性的新兴劳动科学。国外的过劳研究起步于医学研究领域并成果显著,而我国在医学、心理学、安全工学等领域的参与缺失一定程度上影响了过劳的科学测量和评定。从法学角度看,当前我国法学领域的过劳研究虽然已积累了一定的成果量,但其研究进度相对经济学、管理学等学科较为缓慢。从经济学角度看,我国在该领域的研究较为突出,特别是劳动经济学视角下的过劳问题研究,然而由过劳引发的经济负效益的定量研究还未有成型的结果,是过劳后果研究的空白点。同时,我们在过劳的学科交叉研究、不同学科研究方法互鉴方面有待进一步加强。

2.应走过劳的中国特色型研究道路

首先,相比日韩与欧美国家,如此严峻的过劳问题在中国仍然没有得到足够的重视。作为世界上最大的发展中国家,我国当前正处于社会经济转型的关键时期,经济下行、人口红利消失、供给策改革等意味着我国劳动者的过度劳动现状可能在短期内难以得到有效缓解,而过劳产生的严重后果需要我们对其足够重视。其次,日本在过劳的界定、测量方面根据自身的国情制定了较全面的量表,获得了学界广泛的认可,在法律规制方面则出台了完善的法律法规与相应的制度,但我国学者大多借鉴日本的过劳测量量表进行过劳研究,虽然也有部分学者在日本量表的基础上开发适合我国国情的过劳测量量表,但目前为止发展还很不成熟,较难在学界获得一致的认可。因此,根据中国特色国情如何有效地防范与治理过劳、如何界定过度劳动、制定过度劳动的标准等依旧有很长的一段路要走。

3.应进一步推进与规范实证研究

当前对于过劳的界定大都基于劳动时间的测量、劳动者主观过劳的判定等,还未有学者运用医学、心理学、工学等精密仪器给出客观的过劳衡量指标与评定方式。然而,从屡见报端的过劳死案例来看,大部分劳动者的职业安全与身心健康意识缺乏,过劳的主观判定和客观测量结果之间存在不同程度的偏误,因此很多劳动者出现了主观不过劳,仍在工作岗位上坚持,但客观身体机能快速下降、疲劳蓄积致突破临界点而促发过劳死。所以过劳的实证研究应进一步科学化、规范化,开发出较为完善的衡量指标体系、过劳的客观衡量标准与测量方法,为判定劳动者是否过劳提供强有力的证据和借鉴。

4.应持续完善过劳研究框架

一是兼顾过度劳动研究与适度劳动研究。首都经济贸易大学博士生导师杨河清教授认为劳动者的劳动状态应该被分成三个部分:劳动不足、适度劳动和过度劳动。在我国特殊的经济赶超型目标的大环境下应当允许存在适度的过度劳动,我国要走的是一条可持续发展的科学社会主义道路,只有适度劳动才能满足社会、组织和劳动者的长期健康发展,因此在呼吁加强过劳研究的同时,还应促进适度劳动研究。二是要兼顾过劳的形而上、形而中和形而下三个层次的研究。如果没有过劳的形而下层次的研究,容易造成形而上研究观点的空洞,提出的问题不切实际,形而中研究结果的说服力差;如果没有形而上和形而中层次的研究,则会导致形而下研究的方向缺失,不利于过劳研究的整体推进。三是要足够重视过劳研究的梳理。目前大部分学者正从事过劳的各角度研究,但较少有学者对过劳领域的研究做定期的梳理,过劳研究的研究能为学者们总结当前国内外过劳研究已有成果、不足之处与研究空白点,应给予足够的重视。

1. 达宁英:《浅谈防止知识分子“过劳死”》,载《中国校医》,1993年第6期,第78-79页。

2. 黄河、耿东、丑纪岳:《疲劳蓄积度自测与过劳预防》,载《中国人力资源开发》, 2009年第8期,第35-37页。

3. 罗财喜:《“过劳死”问题研究现状述评及研究意义》,载《法制与社会》,2008年第29期,第362页。

4. 孟续锋:《劳动者过度劳动的成因研究》,中国劳动出版社,2014年版,第59-64页。

5. 王艾青:《过度劳动的经验分析及其对就业的影响》,载《工业技术经济》,2009年第3期,第43-47页。

6. 王艾青:《过度劳动及其就业挤出效应分析》,载《华东理工大学学报:社会科学版》,第2006年第4期,第38-42页。

7. 王丹:《中国知识工作者过度劳动问题研究》,首都经济贸易大学出版社,2011年版。

8. 王建军:《探析高校中青年教师“过劳死”》,载《内蒙古师范大学学报:教育科学版》,2005年第11期,第134-136页。

9. 王全兴、管斌:《经济法学研究框架初探》,载《中国法学》,2001年第6期,第39-49页。

10. 向前、辛茹:《司机“过劳死”亟待关注》,载《交通与运输》,2006第4期,第72-72页。

11. 杨河清、王欣:《过劳问题研究的路径与动向》,载《经济学动态》,2015年第8期,第152-160页。

12. 杨河清、王欣:《中日“过劳”问题研究发展历程及特点比较—基于文献计量分析的结果》,载《人口与经济》,2016年第2期,第69-78页。

13. 杨菊贤:《浅析白领人群过劳死的发生原因和预防措施》,载《健康教育与健康促进》,2006年第6期,第57-58页。

14. 赵梧钧:《国外过度劳动研究现状综述》,载《现代经济信息》,2016年第6期,第108页。

15. 朱静:《从人力资源管理透视“过劳死”》,载《中国外资》2005年第7期,第52-53页。

■ 责编/ 孟泉 Tel: 010-88383907 E-mail: mengquan1982@gmail.com

Research Development of China’s “Overwork” in Recent Years

Sun Jiao and Yang Heqing

(School of Labor Economics, Capital University of Economics and Business)

In the context of the “new normal” of China's economy, it worth to consider that if overwork should continue to be the “new normal”. As the expending problem of overwork and the promotion of China’s Moderate Work Research Center to overwork, Chinese scholars have some achievements in the topics of the concept, causes, the formation mechanism and effects of overwork, but it is still lagged behind. Based on the previous research, the latter should strengthen interdisciplinary research, overwork with Chinese characteristics, empirical method and theoretical analysis, framework of overwork study.

Overwork; Karoshi; Moderate Work

孙姣(通讯作者),首都经济贸易大学劳动经济学院,硕士研究生。电子邮箱:sunjiao2980@163.com。

杨河清,山东青年政治学院兼职教授、首都经济贸易大学劳动经济学院,教授、博士生导师、中国适度劳动研究中心主任、中国人力资源开发研究会适度劳动研究分会会长。

本文受国家社科基金青年项目“我国劳动者过度劳动问题及其政府规制研究”(项目编号:14CJY078)资助。