“V+P”复合词的内部构造及特点

2017-01-06张海涛

张海涛

(天津科技大学 法政学院,天津 300457)

“V+P”复合词的内部构造及特点

张海涛

(天津科技大学 法政学院,天津 300457)

“敢于、处在、临到、指向、通往”等“V+P”复合词属于非句法构词。文章通过分析“V+P”复合词可能有的三种构造关系——附加式、偏正关系和述补关系的合理之处和不合理之处,得出由于“V+P”复合词的形成属于跨句法层的截取,V和P之间不构成句法关系,“偏正式”(前正后偏)表明构成要素之间的地位是一正一偏的构造形式,不反映句法关系,比较适合称说“V+P”复合词的内部构造。

“V+P”复合词;内部构造;非句法构词

一、引言

汉语复合词的构造与词组和句子的构造有很大的一致性,这是语法学界公认的看法。然而词法和句法毕竟不是一个概念,汉语复合词中存在非句法构词现象,比如“敢于、处在、临到、指向、通往”等“V+P”类复合词,它们都无法归入“并列、定中、状中、主谓、述宾、述补”中,无法在现有的句法关系中找到对应的格式,其成词过程打破了只有在线性序列上才能成词的方式。比如从“安敢于阵前耀武扬威”中的“敢+于阵前”到“敢于发表意见”中的“敢于”,就属于跨句法层的截取,不属于处在线性序列上的有着句法关系的两个单位的凝固和组合。虽然自20世纪80年代以来,“V+P”这种超常规的构词(构语)方式就一直备受关注,但对于该结构的形成及内部构造尚没有一个公认的说法,本研究力求探求该结构的内部构造和成词特点,希望这一研究能拓宽对现代汉语复合词构成方式的认识,并为探求汉语短语词汇化演变的内在规律寻找途径。

二、词典对“V+P”复合词的收录情况

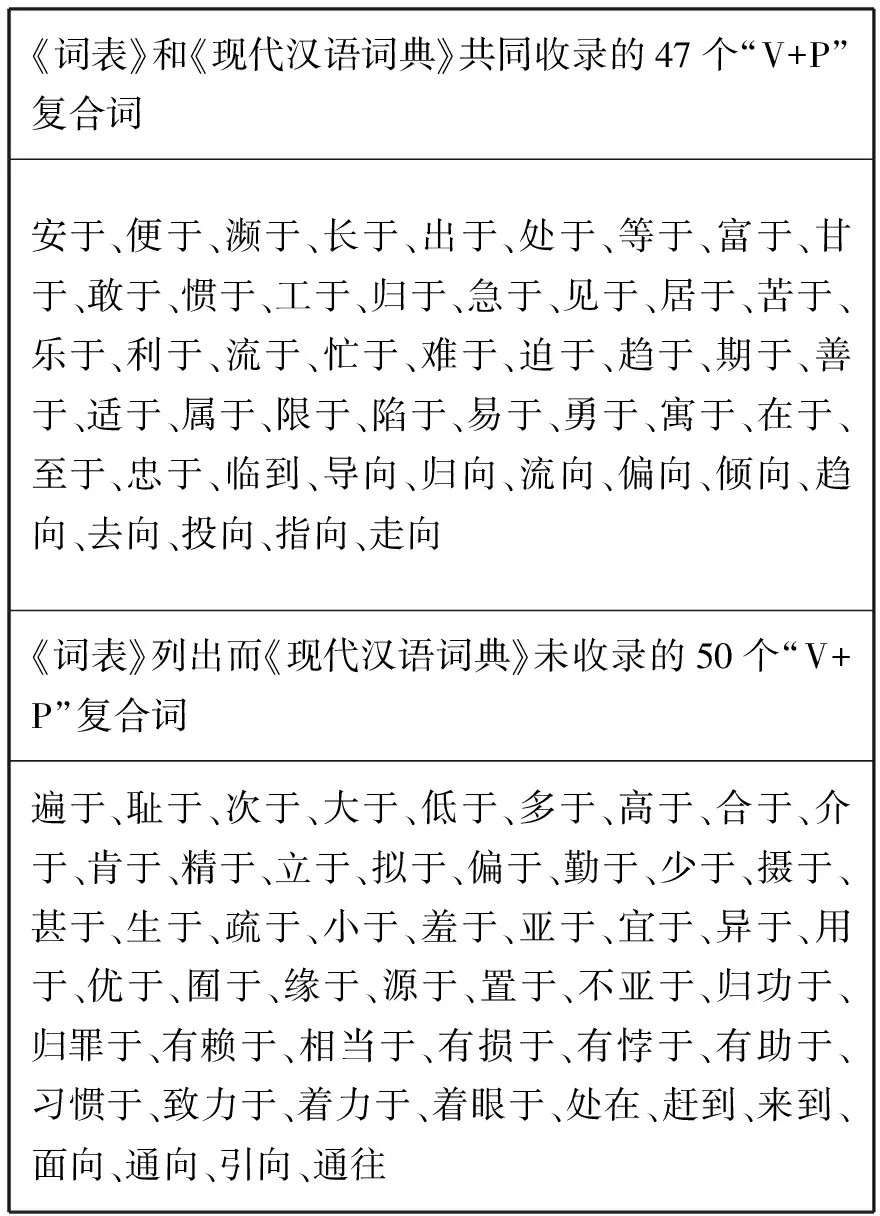

《现代汉语常用词表》(草案)*《现代汉语常用词表》(草案)(2008年),由国家语言文字工作委员会发布,商务印书馆出版。同《现代汉语规范词典》、《现代汉语词典》(第5版)、《新华词典》等所收词语进一步比对,排除方言词语、专有名词、行业词语以及现代语文生活中存活率或使用率明显偏低的文言词语,收录词语56008个。(下文简称《词表》)共收录动词性“V在/到/向/往/于”97个,其中有47个词是《词表》和《现代汉语词典》共同收录的,有50个词没有收录在《现代汉语词典》(第6版)中,见表1。

《现代汉语词典》为什么录入那47个“V介”而没有收录这50个或者更多的“V介”,原因不明确,因为表面上看不出这两组词的区别。搜索北大语料库那些没有被收录的50个词的使用频率都比较高。《词表》比较重视词的出现频率,鉴定一个语素组是不是“词”,“词频”是一个比较可靠的参考标准。而且“V+P”组合本来就是由于经常连用而成了词,用得多了,词典的编纂专家们可能会迫于约定俗成而将其录入词典。成词的“V+P”的数量在不同版本的《现代汉语词典》中有增加的趋势就是一个很好的证明,例如:“安于”、“出于”、“富于”、“流于”、“迫于”、“趋于”、“适于”、“指向”等就是《现代汉语词典》(第5版)没有收录而在《现代汉语词典》(第6版)中新增的词。

表1 “V+P”复合词在词典中的收录情况

需要说明的是,这些复合词中的“V”为动词或形容词性语素,“P”为介词性语素。现代汉语里的“介词”大都是由动词演化来的,“在”、“到”、“向”、“往”最初也都是动词,由于演变过程和演变方向不一致,其语义沉淀也不同,比如词典中收录的“存在、健在”中的“在”就是动词性语素,表示“存在”、“生存”的意思,不属于“V+P”复合词。词典中收录“V到”(临到、得到、感到、报到、迟到、达到、驾到、签到)中属于“V到”的只有“临到”一个,表示“(事情)落到(身上)”,“到”是介词性语素,如:“这事临到他的头上,他会有办法”。

经过筛选,词典中共收录了97个“V+P”复合词(表1),主要是“V于”79个,占81%,其次是“V向”13个,“V到”3个,“V在”和“V往”各1个。

三、“V+P”复合词的内部构造

“V+P”复合词的内部构造又是什么呢,胡裕树和齐沪扬认为“V+P”“相当于一个动词”[1][2];吕叔湘认为“V+P”是“复合动词”[3];赵金铭将其称为“准复合词”[4]。这些研究都是定性的说法,并未分析其内部构造。范晓的“动介组合体”[5],蒋同林的“动介复合词”[6](陈昌来也赞同这种称呼[7])说出了这一结构是由“动+介”组成的。那么“动+介”或者说“V+P”的内部构造是怎样的,即能否用现行的五种复合词的构造形式“主谓、动宾、动补、偏正、并列”加以分析呢?朱德熙认为“很多动词本身不带处所宾语,只有跟趋向动词或是‘在’、‘到’等组合成述补结构以后才能带处所宾语,如‘射到靶子上/留在家里’等”[8]。看来朱德熙先生是把“V在/到”定为述补结构了。如果这种定位也适用于“V+P”复合词的话,“V+P”属于述补式复合词吗?

一般来说,合成词是由两个或两个以上的语素构成的,分为两大类:一类是“词根+词根”的复合词,包括“并列式(道路、开关)、偏正式(黑板、书本)、陈述式(心疼、地震)、支配式(司机)、补充式(证实)、重叠式(爸爸)”六种;另一类是“词根+词缀”的合成词,包括“前缀+词根”(第一、老虎)和“词根+后缀”(桌子、锄头)等。汉语复合词的来源相当复杂,并不是所有的复合词都可以用句法结构形式的术语(主谓、动补、动宾、偏正、并列)进行分析和归类,这一点已有学者进行过讨论,王宁认为汉语构词法有着非常明显的非句法特征[9]。周荐发现有3.4%的复合词不能或难以用句法的结构模式加以解释[10]。词法和句法毕竟是两个概念,构造上有不一致的情况也是在所难免。通过分析我们觉得“V+P”复合词可能有的构造关系有三种:“附加式(词根+词缀)、偏正关系和述补关系”。

(一)“附加式”,即“V+P”为“词根+词缀”式构词

这种命名方式的合理之处:词根指意义实在、在复合词内位置不固定的不成词语素和成词语素,词缀指意义不实在、在复合词内位置固定在前或在后的不成词语素。单从词根和词缀的定义来看似乎复合词“V+P”可以算是“词根+词缀”的构造,因为“V+P”属于“实+虚”的组合,如“安于、处在、临到、通往、指向”的“于、在、到、往、向”属于介词或介词性语素,词汇意义不实在,其中的V可以看作“词根”,P似乎也可以看作“词缀”。黄伯荣、廖序东说“‘在于、勇于、敢于’都是动词,这时‘于’是构成动词的词缀”[11]。这里将“于”看作是词缀,“于”跟此结构的其他介词相比确实较早地完成了由动词向介词的演变,并且进一步虚化成构词语素,但就因此说明“于”是一个词缀吗?

这种命名方式的不合理之处:“在、到、向、往、于”不同于一般的词缀。首先,“词缀”都是不成词语素,比如“子、儿、头”等既不能单说也不能单用,而“在、到、向、往、于”是介词或介词性语素,虽不能单说,但可以起语法作用,即介引后面的宾语。其次,大多数词缀既没有词汇意义也没有语法意义,受现代汉语双音节韵律的压制和影响,为某些单音节词凑足双音节音步,像“老虎、阿姨、桌子、刀儿、石头”等词中的两个语素之间不构成意义关系和语法关系。当然有些词缀多少有点词汇意义,比如前缀“第”有“次第”的意思,但多数词缀还只是为了凑足音节。而“V+P”中的P是有意义的,主要表达一定的句法意义,帮助前面的动词(或语素)介引后面的宾语。张海涛认为“V+P”结构后面必须带宾语,属于“粘宾动词”,带宾语(100%)的能力高于一般动词可以带宾语(75%)的能力,这也是这一结构的最独特的特点之一[12]。而带宾语的重要原因就是因为P的存在,“P”前的“V”可以是及物动词(或语素)也可以是不及物动词(或语素),还可以是形容词(或语素),“P”的强制和压制作用使得一些本来不能带宾语或不必须带宾语的不及物动词和形容词都带了宾语,或者是与它们相联系的成分由于介词性语素的作用移位到了宾语的位置。如“火车的载客量大于飞机”,“大”本身不必须带宾语,“于”在这里帮助介引比较对象作宾语,像“处在、临到、通往、指向”等词中的P也都有这样的功能。再次,“V+P”复合词中P的词汇意义也没有完全虚化干净,“通往”、“指向”中的“往”和“向”都有“方向”的意思,“大于”、“优于”中的“于”有比较的意思,“处在”中的“在”有“存在”的意思,“临到”中的“到”有“到达”的意思等。

也就是说“V+P”复合词的P的语法意义很强,除了“于”的意义比较空泛外,“在、到、向、往”虚化得都不彻底,还有一定的词汇意义,不是毫无意义的词缀,故本文不赞成将“V+P”复合词看作是“附加式”(词根+词缀)式构词。

(二)补充式,即“V+P”为“述补”式构词

“V+P”为补充式复合词的合理之处:如果朱德熙认为的“V在/到”为述补结构可以类推的话,成词的“V+P”也可以归入述补式(补充式)。此种方式是比较容易联想到的一种方式,因为P后附于V,V和其后的成分(语素)一般有两种关系:一是支配式;另一个是补充式,V和P不构成述宾关系,P不能做V的支配对象,即“V+P”不可能是支配式复合词,既然不属于支配式就只能是补充式了。然而构成“V+P”的两个语素之间果真是述补关系吗?

“V+P”为补充式复合词的不合理之处:第一、V和P之间的关系不同于一般的补充式复合词构成语素之间的关系,“推广、证实、提高”等补充式复合词的后一个语素都是对前一个语素的补充说明,补充说明前一个动词性语素的结果和程度。而“便于、指向、通往”等词中的后一个语素在词法上不是对前面动词性语素的动作行为进行补充说明而是在指向和介引后面的宾语,语义上可以概括为“动作行为”与“动作行为的介引”的统一与整合,虽然V+P复合词已经具有作为词的整体意义了,但P是指向后面的宾语的,在语义上P跟NP更为贴近。

第二、“V+P”复合词的形成也不同于一般的复合词,这是最重要的一点,这一点最能解释“V+P”为什么不属于补充式复合词,不只是补充式,其他一切以句法关系命名的构词方式都不能收纳“V+P”复合词。短语是双音词最主要的来源。大多数复合词来源于处在线性序列上有着句法关系的两个词的长期连用,形成引申义并最终固化为一个不可分割的复合词。贺阳、崔艳蕾认为“汉语复合构词法的产生是句法结构通过短语凝固化转移到词法结构中的结果”[13]。即大多数复合词是由短语形成的,故在构造上与短语一致,也就因此可以用句法学的结构术语进行分析和命名。比如“心疼、眼花;司机、刺眼;改善、推广;黑板、电灯;好看、意译”等词,词汇化之前的短语由句法关系:“主谓式、支配式、补充式、定中式和状中式”命名,成为复合词后,句法关系降格为词法关系,这些复合词也就因此可以由这几种关系命名和分析。

而有些复合词不是处在线性序列上的有着句法关系的两个单位的直接组合,是跨句法层截取得来,比如后附于动词的“于、在、到、向、往”等介词与动词结合的复合词就属于“跨层组合”,这些介词原本与其后的名词宾语组成介宾结构,句法层次可以表述为“动+(介+宾)”(如“安敢于阵前耀武扬威”),由于介词经常后附于动词,就与前面的动词结合紧密甚至结合成双音复合词,成为构词单位,句法结构就被重新分析成了“(动介)+宾”(如“敢于发表意见”),这种由介词句法功能减弱而常后附于动词并与之结合成的复合词,即V+P复合词,由于不是由有句法关系的短语固化而成,很难用句法结构的术语进行分析,所以不仅用“补充式”来命名不合理,用其他以句法关系命名的构造形式命名和解释都不合理。

(三)偏正式,即“V+P”为“正+偏”式构词

“V+P”归为偏正式的合理之处:将“V+P”看作是“偏正式”复合词避开了用句法关系称说和分析此类复合词的困难和尴尬。

汉语复合词的构造类型和短语(词组)构造类型的对应关系可列表2如下:

表2 汉语复合词与短语构造类型对应表

可以看出这两个版本的《现代汉语》对复合词和词组(短语)的命名大同小异,复合词的构造和词组(短语)的类型也基本一致,不过我们认为语言学家对这五种构词(短语)类型命名所采用的角度或者说使用的方法不同。“联合(并列)”和“偏正”是以两个构成要素的地位来命名的,前者表示两个构成要素之间的地位是平等的,在句法(词法)上不分轻重主次,后者表示两个构成语素之间的地位有主次之分,一个要素为“正”另一个就为“偏”。而“述补(补充或者中补)”、“动宾(支配、述宾)”、“主谓(陈述)”是以两个构成要素的句法(词法)关系来命名的。我们知道汉语的句法成分是短语和句法结构的组成成分,包括主语、谓语(述语)、宾语、定语、状语、补语等,句法成分和成分之间会组成不同的结构关系,诸如上面说的这三种关系。实际上句法成分比较常见的关系有两种没有包括进来,即“定中关系”和“状中关系”,它们通常是以“偏正关系”的下属小类存在的,“定中”和“状中”是以两个构成要素的句法(词法)关系来命名的,由于构成这两种关系的组合要素所处的地位都是一偏一正,并且前偏后正,故将二者综合为“偏正关系”。

上面说了“V+P”复合词的形成不是由有句法结构关系的短语直接凝固而成的,不同于一般复合词的形成方式,不能用句法关系的术语来称说或者分析,所以“V+P”复合词不可能是“述补式”、“动宾式”、“主谓式”、“定中式”和“状中式”,我们可以考虑用不是以句法关系而是以两个构成要素的地位来命名的“联合(并列)式”和“偏正式”来称说或者分析“V+P”复合词。

王艾录觉得用动补式复合词称说“V+在”不妥,将“V+在”看作是联合式复合词,他的理由是“‘放在抽屉里’既有‘放抽屉里’的意思,也有‘在抽屉里’的意思,两个意思是相近和相关的;‘住在南方’既有‘住南方’又有‘在南方’的意思,这种性能都是联合式复合词所具有的,如‘阅读书籍’可以说成‘读书’,‘公园很美丽’可以说成‘公园很美’”[15]。“联合式”表示两个语素之间的地位是平等的,不分轻重主次,而V和P之间的地位并不像“阅读、美丽、道路、开关、手足”那样平等。虽然王艾录也认为用补充式称说“V+在”不妥,但他所说的“放抽屉里”和“在抽屉里”可以等同似乎有些牵强,因为前者表示“放”的动作,后者表示物体存在的状态。不过王艾录先生用“两个语素之间的地位”来称说“V+P”复合词给我们很大的启发。

“V+P”的整体语义特征是动作行为和动作行为的指向的整合,“动作行为”和“动作行为的指向”的关系比较符合“偏正式”一正一偏的构造,当然“偏正式”包括的两个小类“定中式”和“状中式”都属于前偏后正的关系,不过北大中文系《现代汉语》将“书本、船只、马匹、枪支”等“名+量”式“前正后偏”的组合也归为偏正式复合词,我们同意北大中文系的归类,因为这类词在意义上只表示这一组合在意义上以前一个语素为主。既然有这样“前正后偏”的先例,也为了不增加类名,我们也可以将“前正后偏”的“V+P”式归为“偏正式”,命名为偏正式“V+P”复合词,把“V+P”结构命名为偏正式“V+P”结构(有相当数量“V+P”成员没有被词典收录,但是已经具备词汇化的条件和趋势)。

四、偏正式“V+P”复合词的特点

(一)“V+P”复合词的形成不同于一般复合词

这部分论述见上文:“V+P”为补充式复合词的不合理之处的第二点。

(二)“V+P”复合词在构造上不同于一般复合词

汉语复合词的命名方式有两种:一是反映词法关系,如“主谓、动宾、述补、定中和状中”;二是体现构成要素之间的地位,如“联合和偏正”。由于“V+P”的两个构成要素V和P之间不构成词法关系,不同于用词法关系称说的“述补式”、“动宾式”、“主谓式”、“定中式”和“状中式”复合词。所以“V+P”复合词只能以两个构成要素的地位来命名、分析和称说。经考察“偏正式”表明构成要素之间的地位是一正一偏的构造形式,不反应句法关系,比较适合称说“V+P”结构中V和P之间的关系,故将此结构命名为偏正式“V+P”复合词。

(三)“V+P”复合词词法和语义的自足性不同于一般复合词

复合词大多可以单用、单独做句子成分、单独回答问题并可以直接置于句尾而不必外加别的成分,是不可分割的能够独立运用的语言单位,比如“教室里还缺少一张桌子”和“技术还有待提高”两句里的“桌子”和“提高”都可以单独作句子成分并直接置于句尾,在某些语境下可以单独回答问题。“V+P”复合词也可以单独做句子成分,主要作谓语(如:资金投向教育事业;这事临到他头上,他也没有办法),语素之间结合紧密,体标记也要放在整个复合词之后(如:时针指向着八点),韵律也形成一个音步。但“V+P”复合词不能单独回答问题和直接置于句尾,因为其句法、语义都不自足。句法上后面必须带宾语才能完句。语义上也不自足,比如直接说“便于”、“指向”、“通往”等不完整,后面必须后附成分补足语义。

(四)“V+P”复合词具有鲜明的外向性

“P”就像是一个标记,他把人们对整个词的关注焦点引向动作指向的时空或程度。跟一般复合词的构造不同,一般复合词的结构除了并列式,其他几种都可以归属为“向心结构”,即词语内部两个语素的关系是内敛的,可以表达明晰的构造关系,比如定中、状中关系是修饰与被修饰的关系,动宾式是支配关系,前面的“动”支配后面的“宾”,动补式是用“补”来补充说明前面的“动”,主谓式是陈述与被陈述的关系。而“V+P”结构中的“V”和“P”之间很难说清楚是谁支配谁或是谁修饰补充谁,像“便于、指向、通往”等词中的后一个语素在词法上不会与前面动词性语素发生句法关系,而是在指向和介引后面的宾语,语义上虽有作为词的整体意义,但意义并不自足,“V+P”不能离开后面的成分独立存在,因而造成整个“V+P”成员具有鲜明的外向性。

总之,对比较特殊的“V+P”复合词的内部构造的研究,有助于拓宽我们对现代汉语复合词构词的认识,如确实如此,也将也丰富复合词的种类,同时对深入了解现代汉语句法和词法之间的关系也都有一定的意义。

[1]胡裕树.现代汉语[M].上海:上海教育出版社,1995:333.

[2]齐沪扬.对外汉语教学语法[M].上海:复旦大学出版社,2005:23.

[3]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1999:19.

[4]赵金铭.汉语研究与对外汉语教学[M].北京:语文出版社,199:162.

[5]范晓.“动介式”组合体的配价问题[A].现代汉语配价语法研究[M].第二辑.北京:北京大学出版社,1998:203.

[6]蒋同林.试论动介复合词[J].安徽师大学报,1982(1):77.

[7]陈昌来.介词和介引功能[M].合肥:安徽教育出版社,2002:115.

[8]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:114.

[9]王宁.汉语双音复合词的非句法特征[J].江苏大学学报,2008(1):31.

[10]周荐.汉语词汇结构论[M].上海:上海辞书出版社,2004:96.

[11]黄伯荣、廖序东.现代汉语[M].增订三版.北京:高等教育出版社,2002.

[12]张海涛.现代汉语“V+P”结构研究[D].北京:中国人民大学博士论文,2014:151.

[13]贺阳,崔艳蕾.汉语复合词结构与句法结构的异同及其根源[J].语文研究,2012(1):3.

[14]北京大学中文系.现代汉语[M].北京:北京大学出版社,2012.

[15]王艾录.“动词+在+方位结构”刍议[J].语文研究,1982(2):92.

[责任编辑:邦显]

2016-07-07

教育部人文社科基金项目“现代汉语‘V+P’结构的原型特征模式研究”(15YJC740128)。

张海涛(1976—),女,山东青州人,博士,讲师,从事现代汉语语法及对外汉语教学研究。

H146

A

1001-0238(2016)04-0097-06