应用型大学“中国古代文学”模块化教改探索

2016-12-20查金萍

查金萍

(合肥学院中国语言文学系,合肥230601)

应用型大学“中国古代文学”模块化教改探索

查金萍

(合肥学院中国语言文学系,合肥230601)

从地方高校“中国古代文学”课程的教学现状出发,借鉴德国高校的应用型人才培养模式,对本课程的模块化教学改革做了初步的探索与研究,对课程内容进行了重组,对教学方法与手段进行了一定的革新,并尝试了新的监控与评价体系,以便于最大限度地提高学生的人文修养、品德素质,提升学生的鉴赏、评论与写作等方面的思考与动手能力。

应用型大学;“中国古代文学”;模块化;教学改革

世纪之交,区域经济发展迅猛,应用人才需求强劲;新的形势,高等教育分类发展,高教改革势在必行。在这种时代背景下,各类高校[1]都进行了不同程度的教学改革与课程建设,而教学改革走到深处,也还是课程的改革。课程改革是改革的核心与难点。

“中国古代文学”是中文系汉语言文学专业的一门必修课,也是新闻学专业、对外汉语、秘书学等专业的专业基础课,在培养学生的传统文学素养,了解博大精深的中华文化等方面都具有举足轻重的作用。长期以来,各类学校的“中国古代文学”课程主要沿袭研究型大学的教学模式与教学方法,因而存在诸多问题,教学形式不容乐观,近年来也有多篇论文针对此门课程的改革提出了诸多较有建设性的意见与建议,本文主要就地方应用型高校的“中国古代文学”的课程改革展开探讨。

地方应用型大学的办学定位和人才培养目标与研究型大学存在着较大差异。研究型大学培养的人才主要是:具有深厚的理论基础、创新思维和研究能力;应用型本科高校培养的人才定位在服务地方经济、文化建设上,他们一方面要拥有坚实的理论基础,更重要的是,要具有较强的解决问题的能力、应用与创新能力。具体到课程上,课程教学除了要求学生掌握适用的理论知识之外,要更加强调学生运用所学的知识去发现和解决生产、生活中遇到的实际问题,提高学生的实践能力。

1 应用型本科高校“中国古代文学”教学现状

下文将以应用型高校的汉语言文学专业为例,谈谈“中国古代文学”的教学现状。

1.1 教学大纲与教案不符合人才培养目标

地方应用型高校培养的是高级的应用型人才,每个专业、每门课程的开设皆是围绕这个目标。就汉语言文学专业而言(以合肥学院中文系为例),其培养目标与毕业要求为:掌握汉语言和文学的基本知识和理论,熟悉各种文体尤其是应用文的写作特点,具有较强的运用汉语言文学知识服务社会的能力。了解安徽的历史文化和当代省情;具备较强的文字写作和口头表达能力;具备良好的公共关系能力和调研能力。熟悉现代办公设备,并具有运用现代技术手段进行文字处理、信息检索加工和传播等技能。

与研究型大学相比,应用型高校不再突出强调掌握系统的汉语言文学知识,而是基本知识和理论;不再强调研究型人才的培养,而是强调运用汉语言文学知识服务社会的能力:对地方文化的了解、较强的应用文体写作能力、较强的公关与调研能力……在这种应用型培养目标下,教学大纲与教案也应该相应地进行调整,有别于老牌的研究型大学。但是,地方性高校在创办之初,几乎是全盘照搬老牌大学的教学文件与纲领,在人才培养目标发生转型的情况下,教学大纲与教案的改革大大滞后,导致课程重要的纲领性文件——大纲以及关键性的课程教学实施方案——教案与人才培养方案脱节或者说背道而驰,从而使教学内容仍然过于重视系统性、学理性与研究性,不适应应用型人才的培养。

1.2 教学模式与教学方法陈旧落后

“中国古代文学”课程的内容是传统的,长期以来,其教学模式也一直沿袭着中国传统的“一言堂”式的教学模式,即:以老师讲解为主,与学生互动较少。目前,在全国多数高校,此课程的教学模式依然是“一本书、一支粉笔、一位老师、一本独角戏”。应该说,在现代科技尚不发达的时代,这种模式有其存在的必然性,然而在各种媒体、各种教辅手段高度发达的当下,在学生获取知识的渠道多样化的今天,这种模式显然已经陈旧不堪。

与传统的教学模式相对应的,便是讲授式,填鸭式的教学方法。漫漫文学史絮絮叨叨,累累作品选破碎肢解。近年来,由于地方高校的转型与改革,“中国古代文学”课程的课时大大缩减,很多学校由原来的四学期270课时左右减少至两学期150课时左右,于是大部分教师没有时间采用启发式、提问式教学,只是一味忙于赶进度,学生忙于记笔记。课堂教学枯燥乏味,久而久之,形成了“教师讲得天花乱坠,学生听得昏昏欲睡”的不良现象,课堂教学效果低下,不利于专业人才的培养。

从以上两点不难看出,“中国古代文学”课程改革刻不容缓。目前,也有不少教育界同仁对此课程改革做了一些有益的探索,但是大多没有取得根本性改观。笔者所在的学校这几年借鉴德国模块化改革的成功经验进行理工类各专业的模块化教学改革,考察这些专业改革措施与效果,我们看到了模块化教学为本课程的改革所提供的启示与借鉴。

2 模块化课程改革对“中国古代文学”教学改革的启示

20世纪六七十年代,西方各国经历了二战后经济快速发展,为适应新形势的需要,欧美各国通过设立应用型教育培训机构或学校来培养急需的高层次技术人才,出现了英国多科技术学院、法国高等专业学校、德国应用科学大学、美国社区和技术学院等培养应用型人才的高校,[2]这些学校都先后进行了学制、学分、课程的改革。其中,德国应用科学大学的一个重要改革就是对专业设置、培养计划、课程体系、教学环节、教学组织、评价体系等实施模块化教学改革。由于此项改革取得了诸多成功经验,随着博洛尼亚进程,“模块化教学改革已在欧洲区域全面推广,截至2010年,所有博洛尼亚协议签署国的高校已完成模块化教学体制改革”[3]。

模块化教学法(Modules of Employable Skills,简称MES)是20世纪70年代初由国际劳工组织研究开发出来的以现场教学为主,以技能培训为核心的一种教学模式。所谓“模块化”是指将一个专业内单一的教学活动组合成不同的主题式教学单位(即模块),或者说,将某个专业相关课程的教学内容分解成一个个知识点,再按其内在的相关性把整个知识体系整合成相对独立的知识单元(即模块),然后根据不同人才培养目标对理论知识和职业能力的要求,根据人才市场需求的变化设计或更新教学模块,通过增减模块的数量及调整模块的组合方式,加强教学内容的针对性和实用性,按需施教,学用一致,使同一课程体系和教学内容能够满足不同专业方向、不同人才培养规格的要求。[4]在教法上强调知识和能力的统一性,在学法上强调知识和实践的一致性,集中开展相关的理论知识、实践经验、操作技能以及活动方式、方法、方案的同步式一体化的教与学,以实现具体能力和素质培养目标的新型教学模式。

总而言之,模块化课程是在能力本位课程观指导下重构的一种新的课程体系。

从教学内容上说,是要以学生将来从事的岗位或岗位群所要具备的认知能力、活动能力为主线来设计教学内容、开展教学活动。“中国古代文学”课程教学内容丰富,如果以学生应具备的能力来设计教学内容,将会对原有课程知识点进行优化、重组,从而避免了教学内容的重复性,使课程的教学更加具有针对性,使教学内容得到精简与强化。

从教学内容的独特性与新颖性方面来看,传统的“中国古代文学”教学内容过于强调内容的完整性与系统性,对独特性与新颖性重视不够,而模块化教学可以根据人才培养目标来凸显这两点。地方性应用型人才的培养需要这门课程具有地方性,突出地方文学与文化的内容;培养应用型人才则需要将这门课程的教学根据某些行业的发展要求进行及时调整,增加实用的、最新的教学内容。

在教学模式与教学方法上,模块化改革的灵活性使得这两者丰富多样,能大大提高学生的参与度与兴趣指数。“中国古代文学”课程的“一言堂”特色与纯理论性,将会在模块化改革中得到有效改变。模块化课程可以是一门理论与实践高度融合的课程。由于强调学用一致、知行合一,故而在教学过程中强调理论与实践同步,练习与研讨同步,从而使教学方法必须多样化,教学手段必须灵活实用,通过方法与手段的改革,更好地培养学生的综合素质与应用能力。

由此可见,模块化改革将会给“中国古代文学”课程的改革带来诸多启示与可操作性,我们可以结合学校人才培养目标的需要,加以改造、设计出符合本课程特点的模块化课程改革方案。

3 “中国古代文学”课程模块化改革设计方案

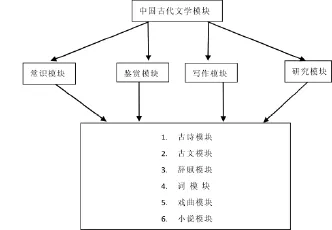

3.1 教学内容的改革方案上文已述,模块化改革在教学内容上将会对原有课程知识点进行优化、重组,避免教学内容的重复性,使课程的教学更加具有针对性,使教学内容得到精简与强化。那么如何设计模块就显得尤为重要。模块构建的原则是:围绕某一专业的人才培养目标,将相关的知识、能力和素质融为一体,对教学内容和教学体系进行重新整合,构建出以能力为核心的教学单元(即模块)。根据应用型地方高校的人才培养定位,以汉语言文学专业为例,通过对汉语言学专业岗位群主流需求、文学语言发展趋势和文化产业发展方向,进行广泛深入的调研,得知社会需要的汉语言文学专业的毕业生应具有良好的传统文学与文化素养、良好的文学鉴赏能力、良好的写作能力、良好的调研与科研能力等。根据以上能力,“中国古代文学”课程设计出以下宏观能力模块:中国古代文学常识模块、中国古代文学鉴赏模块、中国古代文学写作模块、中国古代文学研究模块。每个宏观能力模块下又分解为若干个微观能力模块:4个宏观模块皆按照文体分类,如下图1所示。

图1 “中国古代文学”课程模块解析图

常识模块根据六种文体分别介绍文体的起源、发展、特点与重要的阶段、作家等;鉴赏模块主要鉴赏每种文体中的代表作品,在鉴赏的同时,顺带介绍作家;写作模块只要是培养六种文体的写作,主要是针对诗词、散文与辞赋,小说与戏曲不作为主要内容;研究模块是对古代文学重要的作家作品专题的深入讲解。教师可以根据专业特点与专业能力需要进行选择,决定详略;同时,每个模块都可以设计一个地方文学专题,具体介绍此模块中有关地域文学,地方文化的内容。

3.2 教学方法的改革方案

模块化教学改革不仅是教学内容的改革,也是教学方法与教学手段的改革。只有更新原有的授课模式与方法,才能达到更好的教学效果。根据模块化改革特点与“中国古代文学”的课程性质,笔者在改革过程采用了以下教学方法,取得了一定效果,具有一定的借鉴作用,特赘述如下。

(1)PBL教学法(Problem-Based Learning)。PBL教学法也称作问题式学习,最早起源于20世纪50年代的医学教育。是以问题为导向的教学方法,是以学生为中心的教育方式。在课堂教学过程中,过多的讲授容易使学生产生疲劳、厌倦心理,而适当采用问题式教学方法,可以使学生集中注意力,活跃学生思维,启发其思考,从而使授课效果得到加强;同时,将课堂教学内容分解为一个个问题,将使重要教学内容得到强化,无关紧要的部分将会相应省略,从而节省课堂教学时间。例如鉴赏元杂剧《窦娥冤》,内容很多,究竟怎样能在一节课讲完?抛出以下几个问题:第一,作品的大致剧情(发生、发展、高潮、结局)怎样?第二,作品的人物形象(角色分析)及其性格?第三,作品的主题是什么?第四,作品的艺术特色?待4个问题逐一解决后,这篇作品的鉴赏就告尾声了。

(2)翻转课堂教学法。翻转课堂教学法是从英语“Flipped Class Model”翻译过来的术语,一般被称为“翻转课堂式教学模式”。互联网的普及和计算机技术在教育领域的应用,使“翻转课堂式”教学模式变得可行和现实。学生可以通过互联网去使用优质的教育资源,不再单纯地依赖授课老师去教授知识。而课堂和老师的角色则发生了变化。老师更多的责任是去理解学生的问题和引导学生去运用知识。在“中国古代文学”课程教学中,这种方法可用于写作模块与研究模块的教学中。对于某个写作任务(例如创作一首咏物词)或某个研究专题(例如李杜优劣论)教师可提前布置给学生,同时提供一些视频资料或者文献资料给学生,并引导学生如何利用这些资料。学生利用课余时间进行思考,等再次上课时,老师主要讲评学生作业并回答学生问题。

(3)学生自主授课法。学生自主授课法是指在课堂上由学生对某个教学内容进行讲解,教师点评、补充,学生互动的一种教学方式。这种方式改变了教师“一言堂”的枯燥模式,充分调动了学生的积极性,培养了学生查阅资料、整理资料、制作课件、当众授课(或演讲)的能力,让课堂气氛活跃起来。这种方式主要用在鉴赏模块,在对某首或某组作品进行鉴赏时,让学生分组准备,每次抽签选取上台讲授的小组,其他小组与其互动并提问,讲完后由教师点评,指出优点与不足,并对不足或错误之处进行补充与纠正。

(4)课堂教学与第二课堂、毕业论文结合法。一门课程的教学在整个人才培养的过程中,不应该被孤立地对待,应该与其他教学活动联系起来。“中国古代文学”的教学也是如此,应该与学生的第二课堂活动(特别是一些竞赛,如挑战杯竞赛)、毕业论文选题等结合起来,培养学生将课堂理论知识的应用于实践的能力。例如常识模块的教学就可以与第二课堂的一些传统文学、文化竞赛结合起来,让学生积极利用所学的知识能力在各级各类竞赛中获奖;研究模块的专题可以启发学生运用所学来确定将来毕业论文的选题方向,甚至是为某些学生播下将来选择考研的种子。

(5)选修课与必修课结合法。由于应用型地方高校重视实践与应用,理论课课时一再被压缩,可以考虑将某些内容留待某些相关的选修课进行讲解,比如很多高校的选修课中有“古诗词鉴赏”“红楼梦专题”“唐宋八大家专题”等,那么在讲授诗词鉴赏与写作时,《红楼梦》鉴赏与八大家古文可以从略,只讲解重点的部分,其他则一语带过。

3.3 评价体系的改革方案

模块化改革的效果如何?教学目标是否能顺利实现?需要制定相应的评价体系,进行教学质量评估。传统的是通过一两次笔试(期中考试、期末考试)定结果的评价方式,显然是不科学的。模块化教改的评价方式主要有以下两种。

(1)过程考核与综合测评结合的方式。过程考核是指在学习过程中的分阶段作业、测验、论文等,根据学生的兴趣与学习的需求灵活设定,次数不少于3次,不多于5次,用于检验每个模块结束后的学习效果;综合测评是指末端考试,即期末考试,是对所有模块所学知识的综合考核,用于检验整个学期的学习效果。期末考试重理论考核,过程考核重动手能力与应用能力,只有这两者完美结合才能比较科学地评估教学质量。

(2)课外竞赛与课堂考评结合的方式。上文提到课堂教学与第二课堂活动相结合,那么可以在考评中适当考虑与之相关的课外竞赛获奖可以在课内加分的方法,激发学生踊跃参加各类竞赛的兴趣,同时也能使课堂教学增加兴趣点,有了兴趣点,学习过程中才会有兴奋点,才能让学生感觉课程不仅有趣而且有用,能发自内心喜欢这门课程。

教学改革,改到深处是课程,改到难处是教师。“中国古代文学”课程模块化改革也给授课教师提出了更高的要求,教师不再仅是知识的传授者,更应该是知识殿堂的引路人,是课堂活动的组织者,点评专家……在教材的使用上,模块化改革后教学内容的特征决定了教材选用的灵活性,目前还没有专门的模块化教材,这就需要授课教师根据教学内容灵活选用,并抓紧时间编写适用教材。当然,我们也不得不承认,模块化教改是以德国为主的西方国家在理工类课程方面的改革,而“中国古代文学”是中国一门传统的人文类课程,如果照搬西方的改革模式肯定是行不通的,这就需要在具体操作层面进行更加深刻的思考,结合我国实际以及本课程特性,探索一条科学合理的新路。俗话说:他山之石,可以攻玉。本文只是提出一种改革的路径及相关的思考,仅供国内外同行参考,在具体的实施与应用过程中,都会遇到不少的问题,还有待于进一步研究与探讨。

注释:

①对中国知网·中国期刊全文数据库的不完全统计,近五年(2011—2015)来,关于古代文学课程教改的论文多达50篇。

[1]纪宝成.中国高等教育结构的战略性转变[J].中国高教研究,2005(12):3-6.

[2]余国江.课程模块化:地方本科院校课程转型的路径探索[J].中国高教研究,2014(11):99-102.

[3]侯继红,蔡敬民.德国高校模块化教学对应用型德语专业建设的启示[J].中国大学教学,2011(2):95-96.

[4]刁世兰.汉语国际教育专业汉语语言类课程模块化教学体系研究[J].安徽警官职业学院学报,2015(6):99-102.

[责任编辑:刘跃平]

On Modular Teaching Reform of Chinese Classic Literature Course Based on Application-oriented University Talent Cultivation

ZHA Jin-ping

(Department of Chinese Language and Literature,Hefei University,Hefei 230601,China)

According to the present situation of Chinese Classic Literature course in local colleges,this paper makes a research of modular teaching reform of it in the light of German applied university talents training mode,with recombing the curriculum contents,reforming teaching methods and means,and trying new monitoring and evaluation system so as to maximize students'humanity accomplishment,moral quality,thinking and practical ability of appreciation,comment,and writing.

application-oriented university;Chinese Classic Literature course;modular;teaching reform

G642.0

A

2096-2371(2016)05-0118-05

2016-08-03

2016-09-02

2014年度合肥学院教研项目“应用型本科高校‘中国古代文学’课程模块化教学模式与方法研究”(2014jyyb31)、2016年合肥学院教改项目“汉语言文学专业模块化人才培养方案的探索与实践”(2016mkjy07)。

查金萍(1978—),女,安徽太湖人,合肥学院中国语言文学系副教授,博士;研究方向:中国古代文学。