罗从彦著作版本考述

2016-12-20方彦寿

方彦寿

(福建理工学院朱子文化研究所,福州350506)

罗从彦著作版本考述

方彦寿

(福建理工学院朱子文化研究所,福州350506)

李侗在《豫章罗先生墓志铭》中列出的罗从彦著作篇目,是现存最早的罗氏著作简目,而现存的《豫章先生文集》卷一《经解》,实际上是对李侗这一简要目录所作的一个解题。循此线索,对罗从彦的著作存佚、宋元和明清刊本的源流作了一个全面的梳理和考析。

罗从彦;著作;刻本;存佚

罗从彦(1072—1135年),字仲素,谥文质,世称豫章先生,南剑州剑浦县(今福建南平市延平区,一作福建沙县)人。受业于杨时之门,亦曾问学于程颐。绍兴二年(1132年)在任广东博罗主簿时,入罗浮山研习学问。罗氏为学主静,认为“静中看喜怒哀乐未发之谓中”。在宋代理学发展史上,他是一位承前启后的人物,在其开创的“豫章学派”中,主要的弟子有李侗、朱松等人,故对朱熹理学思想的形成有重大影响。朱熹对他的评价颇高,认为“龟山先生(杨时)唱道东南,士之游其门者甚众,然语其潜思力行、任重诣极如罗公,盖一人而已。”[1]后人将他与杨时、李侗和朱熹并列为“延平四贤”。

关于罗氏入广东罗浮山研习学问,晚宋冯梦得认为,此罗浮山乃“罗源山”之误。他说:

考文质先生居罗源里,晚年乃为博罗尉,初未尝至罗浮,本传于“筑室罗浮山下,有谒时将溪上”之语,是罗浮山“浮”字,当为“源”字之误。若罗浮去将乐几二千里,未必能常将溪上也。[2]

林蔚起据此提出,“罗源山”在南平延平区而不应是广东的罗浮山。[3]这其实是一个误解。朱熹在向学生传授“读书必须心静”这一道理时,曾以罗从彦为例说:

昔见延平说:“罗先生解《春秋》也浅,不似胡文定。后来随人入广,在罗浮山住三两年,去那里心静,须看得较透。”淳录云:“那里静,必做得工夫有长进处。只是归来道死,不及叩之。”某初疑解《春秋》,干心静甚事,后来方晓。盖静则心虚,道理方看得出。”[4]

延平先生李侗作为罗氏的弟子,他说罗氏“随人入广在罗浮山”云云,后人没理由不相信。此外,在《罗浮山志会编》卷六《名贤》中有罗氏的小传,见书影1。

罗从彦,字仲素。南剑人。少闻同郡杨时得河南程氏学,慨然慕之。时为萧山令,徒步往学焉。……绍兴壬子为博罗县主簿兼尉,于罗浮山澄心静坐,穷天地万物之理,究古今事变之归,尤为切实。卒于官。无子,后数年,族人罗友判惠,护其柩归葬。学者称为豫章先生。[5]

书影1 《罗浮山志会编》卷六《罗从彦传》

1 罗从彦著作考述

南宋大儒罗从彦的著作,《宋史》本传和《艺文志》中只提《遵尧录》一书而不提其他。其弟子李侗在《豫章罗先生墓志铭》中说:(先生)“生平雅好著述,编牒鳞集,不可枚纪。纪其大者,若:《遵尧》、《台衡》、《春秋(解)》、《诗解》、《语孟师说》、《中庸说》、《议论要语》、《二程、龟山语录》、《弟子答问》诸篇。”[6]李侗在此所说的“大者”,实际上已列出罗从彦著作的大体目录,当然也是现存最早的罗从彦著作简目,而在现存的《豫章先生文集》卷一中的《经解》,实际上就是对李侗所提供的这一简要目录(以下简称李目)作了一个解题。

以下我们以李目为序,对罗从彦的著述存佚情况逐一作一考察:

(1)《遵尧》,即《遵尧录》八卷,存。

编入《豫章先生文集》十七卷本第二至第九卷。

(2)《台衡》,即《台衡录》,佚。

李侗《小简借《〈遵尧〉〈台衡〉录》文中另有提到。

(3)《春秋(解)》,佚。

《豫章先生文集》卷一《经解》称:“见先生《行实》及刘允济《缴进〈遵尧录〉狀》。郡庠旧有墨本,今不存。又按《延平书院志》,先生遗书有《春秋集说》,疑即此书也。”所谓行实,应指《豫章先生文集》卷十四中的《(豫章先生)事实》一文。文中说:“嘉定六年刘守允济久闻先生之名,自到任后力加搜访,遂得《春秋解》、《毛诗解》(原注:二书墨本今藏于学)及《遵尧录》八卷。”

卷一《经解》中另有《春秋指归》《春秋释例》,为李目所无。《经解》称“二书见先生《行实》及《延平书院志》、《沙阳志》。今不存”。文中提到了《延平书院志》和《沙阳志》,《延平书院志》即收入《豫章先生文集》卷十七《外集》的一篇单篇文章。文中说:“于书有《春秋指归》、《春秋释例》、《春秋集说》及《遵尧录》”,将《春秋指归》《春秋释例》和《春秋集说》作为三部专书并列著录,容易给人以罗从彦于《春秋》似乎有三部专著的误导。考《豫章先生文集》(卷十二)中有《春秋指归序》,序称:

政和岁在丁酉(1117),余从龟山先生于毗陵,授学经年,尽裒得其书以归。惟《春秋传》未之获覩也。宣和之初(1119),自辇下趋郏鄏,门人尹焞出以授予,退而考合于经验之以心,而参之以古今之学,盖其所得者十五六。于春秋大义,譬如日月经天,河海带地,莫不昭然,微词妙旨,譬如玑衡之察。时有所见,用是掇其至当者,作《指归》;又因前人纂集之功,分别条章裁成义例者作《释例》,未知中否。要须雍容自尽于燕闲静一之中,迟之以岁月,积之以力久,优而游之。使自求之餍而饫之,使自趋之则于春秋之学,其庶几乎。

实际上,罗从彦的春秋学著作只有一种,即《春秋指归》,《春秋释例》则是此书中的一个章节。而李侗所说的《春秋解》,与《延平书院志》文中所说的《春秋集说》一样,均为《春秋指归》的别称而已。在《福建通志·艺文志》[7]、《闽中理学源流考》[8]等中,只列《春秋指归》,而不提《春秋解》和《春秋集说》等,就是一个明证。

(4)《诗解》,佚。

见《(豫章先生)事实》,及延平郡守刘允济《缴进〈遵尧录〉狀》文中提到。卷一《经解》称“郡庠旧有墨本,今不存”。文中所说的“墨本”,以及上文所说《春秋(解)》“墨本”,是说此二书原有罗从彦的抄本或稿本收藏在州学,在此书编者编辑此书之时已亡佚不存。

(5)《语孟师说》,佚。

卷一《经解》称“先生遗稿有陈默堂跋先生《语孟师说》一篇,又载罗革《题先生集二程语孟解卷后》一篇。篇中备举明道、伊川、横渠、龟山,则所集不独二程之说也。此书疑即所谓《语孟师说》,今不存。”陈默堂即陈渊,沙县人,杨时的门人和女婿,其《语孟师说跋》和罗革《题集二程语孟解卷后》均载《豫章先生文集》卷十六。

(6)《中庸说》,佚。

除李侗《豫章罗先生墓志铭》之外,《豫章先生文集》卷十四中的《(豫章先生)事实》也有提到。

(7)《议论要语》,存。

文载《豫章先生文集》十七本卷本第十一卷。

(8)《二程、龟山语录》,存。

文载《豫章先生文集》十七本卷本第十卷。

(9)《弟子答问》,存。

文载《豫章先生文集》十七卷本第十四卷,题为“问答”。

以上通过李侗所列简要目录与《豫章先生文集》卷一《经解》的逐一解读可知,所谓“经解”并非罗氏著作的原文,而是此书十七卷本的最早编者曹道振对李侗所提供的这一简要目录所作的一个解题。从编辑学的角度来看,这样的“解题”,应置于卷首,或置入凡例中,或放在序言中加以说明,而不应排在正文的第一卷,从而避免后人产生这些都是作者本人的著作的误解。

在宋陈振孙《直斋书录解题》卷五中,著录了《尊(遵)尧录》八卷。称“延平罗从彦仲素撰。从彦师事杨时,而李侗又师从彦,所谓南剑三先生者也。从彦当靖康初,以为本朝之祸,起於熙、丰不遵祖宗故事,故采四朝事为此录,及李沆、寇准、王旦、王曾、杜衍、韩琦、范仲淹、富弼、司马光、程颢名辅巨儒十人言行,附於其后。末有《别录》一卷,专载司马光论王安石、陈瓘论蔡京奏疏,欲上之朝,不果。嘉定中,太守刘允济得其书奏之,且为版行。”[12]所谓“太守”,即时任南剑知州的刘允济,字全之,太平县(今属安徽)人,淳熙五年(1178年)进士。历官太常寺主簿、国子监丞。宋嘉定间(1208—1224年)任南剑知州,嘉定七年(1214年)在南剑州撰《缴進〈遵尧录〉狀》上报朝廷,同年刻印罗从彦撰《遵尧录》八卷。[13]①在《豫章先生文集》卷十四中记载说:“嘉定六年刘守允济久闻先生之名,自到任后力加搜访,遂得《春秋解》、《毛诗解》(原注:二书墨本今藏于学)及《遵尧录》八卷。”[11]卷十四,760

2 宋元刻本考述

《豫章先生文集》是北宋末著名学者罗从彦的文集。此书最早乃元代人据罗氏遗文编纂而成,故宋代无刊本。这在《宋史》中可以得到印证。《宋史·罗从彥传》说:“(从彦)尝采祖宗故事为《遵尧录》,靖康中,拟献阙下,会国难不果。”[9]是说罗从彦曾搜集史实编写《遵尧录》一书,本意是要献给朝廷作为治政参考,正好遇上靖康之难而未能实现。在《宋史·艺文志》中,著录罗从彦的著作也仅有《宋遵尧录》八卷[10],而无《豫章先生文集》一书之名。

《豫章先生文集》在南宋无刊本,这在李侗的《小简借〈遵尧〉〈台衡〉录》一文中也可以得到印证。文中说:“侗向承见喻,旧写得罗先生《遵尧》、《台衡》二录,欲望颁示一观。若蒙寄附便来,甚望!……看毕,即上纳也。”[11]卷十七,779李侗作为罗从彦最亲近的弟子,为读先生的《遵尧》《台衡》二录,只能借阅,而且只是写本,由此可知,此二书当然也包括《豫章先生文集》至少在李侗生活的年代,均无刊本行世。

刘允济宋嘉定刊本久已不存,今存元明以后的刊本《豫章先生文集》,均无一例外在将《遵尧录》八卷全文收入。在这些刊本的卷十五中,又全文收入了刘允济《缴进〈遵尧录〉狀》;卷十七中还有刘允济于嘉定六年(1213年)撰写的《祭文》;在卷首《年谱》“宁宗嘉定六年癸酉”条下,详细记载了“郡守刘允济缴进《遵尧录》,乞赐谥。又得先生墓于荆榛之中,为修甃立石以表道,架亭以行祀。命教授方大琮率诸生致祭,给官田计米一十二石一斗六升”等史料。由此可以推断,刘允济刻本《遵尧录》实为此后各家《豫章先生文集》刊本之祖本。

刘允济刻本之外,我们今天可以读到南宋时期最早为罗从彦著述作序作跋的还有绍兴辛酉(1141年)陈渊《语孟师说跋》[11]卷十六,771,绍兴壬申(1152年)罗革《题集二程语孟解卷后》[11]卷十六,772,宋罗博文《书议论要语卷后》[11]卷十六,773,以及咸淳庚午(1270年)冯梦得《豫章先生遗稿序》,同年(1270年)黄大任《豫章先生遗稿跋》、元元贞二年(1296年)刘将孙《豫章先生遗稿跋》[11]卷十六,774-775。以上这六篇序跋,前三篇是为罗从彦的单篇或若干篇文字作跋,后三篇则是为罗从彦的遗稿作序或跋,其共同特点是,文中均不提这些著作当时是否刊印。如冯梦得的序中说:

《遵尧序录》,其言帝王行事之道著焉;《春秋》等解,其言圣贤制述之意备焉;诗记柬牍,其言讲明自得之旨深焉。属时多故,赍志而没,道之不行有以也。咸淳庚午十月既望,先生之从孙泰孙,出此编示余于龙津驿舍,且求鄙言序其首。余惟先生之道德学问闻于朝,录于太史,传诵于天下之经生学士,固不待遗稿而显,而此稿亦不待此叙而传。”[11]卷十六,774

从其文字表述来看,可知此“遗稿”是由《遵尧录》、《春秋解》和若干书信和诗文组成,应是稿本而非刊本。这种状况,一直持续到元初。刘将孙在元元贞二年(1296年)跋中说:

考亭朱子,出延平李氏,延平出豫章罗氏,今朱子之书满天下,延平、豫章之遗文绪论,未有闻者。将孙一来延平,适兵革之乱,慨然求之耆旧间,久乃得《延平问答》,其词语浑朴,皆当以三隅反者。且自谓不能发挥以文。又久之,得豫章家集,所传者寥寥仅见,又非延平比。[11]卷十六,774-775

从前人以上序跋分析,从南宋直到元初,罗从彦的著作,除了《遵尧录》有南剑太守刘允济刊本之外,别无刊本行世。

罗从彦《豫章先生文集》,已知最早的刻本是元代南平儒学教授许源刻印的。元揭祐民《罗豫章先生文集序》称:

许源以儒学任南平教职,亟锓诸梓。适予过揲之年,切朝闻之念,辱举示教,读而忘餐,知乞原为重起也。源复语予,以是书当以《延平先生文集》并行,遂决意藏诸书院之古牺洞,庶托永久。山高石坚,猿声岁年呵护之专,谁能舍旃。后学旴江揭祐民谨书。[14]

文中只说许源将此书“亟锓诸梓”,而未说明此刊本的卷数。据元至正三年沙县人氏、曾任扬州路判官的曹道振所撰《罗豫章先生文集后序》称:

先生著述最多,兵火之余,仅存什一,於千百世所共见者,郡人许源所刊遗稿五卷而已。[15]

得此五卷本后,曹道振又进一步搜寻遗稿,在许源刊本和邑人吴绍宗所编旧稿基础上,“乃加叙次,厘为一十三卷,附录三卷,外集一卷,年谱一卷,凡一十八卷”[15]。这里所说的一十八卷,即十七卷本,因年谱一卷置于卷首,而计卷往往从卷一《经解》开始,通常称为十七卷本,于至正三年(1343年)由罗从彦五世孙罗天泽刊行于豫章书院②。此至正三年刻本今亦不存,现南京图书馆、台北故宫博物院存本为至正二十五至二十七年(1365—1367年)豫章书院重刊本,见书影2。南京图书馆存本卷四至六、八至十一配以清抄本配齐,目录后有“至正乙巳秋沙阳豫章书院刊”牌记,卷首有至正二十七年(1367年)正月福建等处儒学提举卓说《豫章先生文集序》。称:“先生五世孙天泽建书院,既得请前进士曹道振纂次先生文集锓次以传世,天泽子庭坚求序其端。仰惟道学之宗,岂虚浅所能任,以昔尝求先生遗言而交其后人,用不敢辞而敬书之,以著朱传之所自云。”此刻本被收入《中华再造善本》第一期。

书影2 至正二十五至二十七年豫章书院重刊本

3 明清刻本考述

元刊本之外,《豫章先生文集》在明清两代曾多次翻刻、重刻,版本不下十几种。明人重刻时分为《遵尧录》八卷,二程及杨时语录一卷,杂录二卷,诗一卷,附录三卷,外集一卷,而以《年谱》置于卷首,故题为十七卷。现存刻本,多为延平、沙县两地的地方官或罗从彦的后裔所刊。

现存最早的明刻本是成化七年(1471年)延平知府冯孜刊本。前有成化七年莆田柯潜《罗豫章先生文集重刊序》,至正二十七年福建儒学提举卓说序和曹道振编《年谱》。卷一为《经解》,卷二至九为《遵尧录》,卷十为《二程、龟山语录》,卷十一、十二为杂录,卷十三为诗,卷十四至十六为附录,卷十七为外集。《宋集珍本丛刊》本就是以此刻本为底本影印的。冯孜,字师虞,南充(今属四川)人,天顺间进士,于明成化间先后官延平知府和邵武知府。

冯孜延平刊本问世的第二年,沙县也刻印了《豫章罗先生文集》十七卷《年谱》一卷。刊行者是时任沙县知县张泰。张泰,字叔亨,广东顺德人。成化二年(1466年)进士。今国家图书馆、复旦大学图书馆以及日本静嘉堂文库存刻本。此本前有张泰序称:“初,未尝获睹所谓《豫章先生文集》也,暨筮仕,知沙阳,明年春二月,适今提学宪副丰城游公按节考校之暇,手以是集授泰曰:‘是乃豫章罗先生遗文,前进士曹道振编次校正,梓行于世久矣。正统戊辰毁于兵燹,殆尽其幸存者,仅见此本。亟图锓梓,以广其传可也。’泰对曰‘谨受命’。……成化八年龙集壬辰十二月甲子日,赐进士文林郎知沙县事后学岭南张泰拜手谨序。”由此可知,此本底本乃元延平曹道振编本,由时任福建提学副使的丰城游明所提供。

正德十二年(1517年),延平知府姜文魁修复豫章书院,又刻印《豫章罗先生文集》十七卷《年谱》一卷。自序云:“予窃慕群贤道轨,幸守是邦。适罗先生十一世孙存德告葺旧祠,以崇祀事。复观龟山、延平各有书院,惟豫章尚为阙典。卜其地得城西旧界基,宽敞可以妥神灵,可以展礼文,可以育士类。……出公帑协措葺举而落成之。……予因访得元进士曹道振编校旧本,但字多空缺未备,讹舛未真。余为采集史记,参互考订。首之以《年谱》、《经解》、《遵尧录》,继之以集程、杨语录,及所作序记诗文之类。厘为一十七卷,裁新于梓,与四方士共之。”此本今上海、重庆市图书馆有存本。正德版书版后存于延平豫章书院中,明隆庆五年(1571年)罗从彦后裔罗文明将此书版重修,今福建省图书馆有此版重修本。见书影3。

书影3 明姜文魁刻本《豫章罗先生文集》

嘉靖三十三年(1554年)闽沙谢鸾据张泰刻本为底本重刊,故前有成化八年张泰序,末有嘉靖甲寅闽沙后学谢鸾跋,清四库全书本就是以此刻本为底本抄录的。

万历三十七年(1609年),丰城熊尚文官福建督学,在延平刻印《豫章罗先生文集》十三卷,美国普林斯顿大学东亚图书馆存。万历三十九年(1611年)罗应斗刻本,明武阳双溪朱市尚义官元季恭重刊本等,见书影4。

书影4 明邵武元季恭刻《豫章罗先生文集》

清代则有康熙四十八年(1709年)张伯行正谊堂全书本。与明刊本不同,正谊堂刊本为十卷本。从内容来考察,应是十七卷本的重编本。卷前有张伯行序、成化七年莆田柯潜序、隆庆五年春三月延平府儒学教授欧阳佑序,《年谱》之前增入《宋史》本传;卷一至八为《遵尧录》;卷九《议论要语》,卷十杂著四道、诗二十七首。与十七卷本相比,删节的内容为明刊本卷一的《经解》,卷十的二程、龟山语录,卷十一、十二的杂录,卷十四至十六的附录,卷十七的外集等。正谊堂十卷本之后,清代此后的刻本多以此本为底本加以重刊,也有的版本在此基础上增补少量内容,从而出现了十卷本基础上增补的十二卷本,而明刊十七卷本在清代的重刊本反而比较少见。

十卷本有清同治五年(1866年)福州正谊书局重刊《正谊堂全书》本,见书影5。

书影5 清同治五年福州正谊书局重刊《正谊堂全书》本

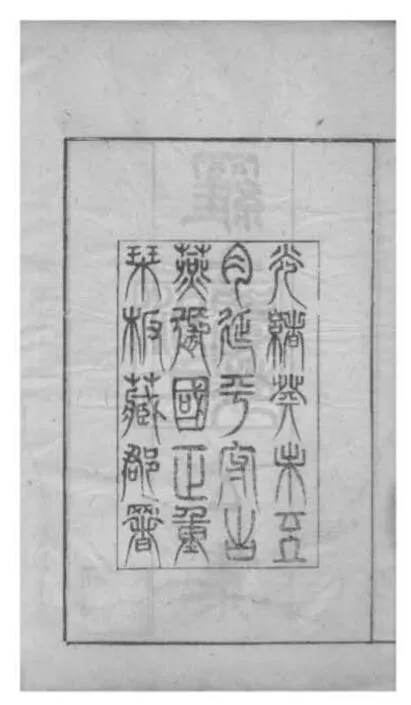

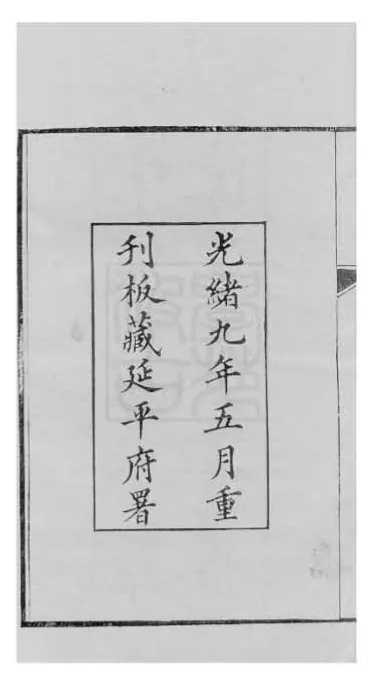

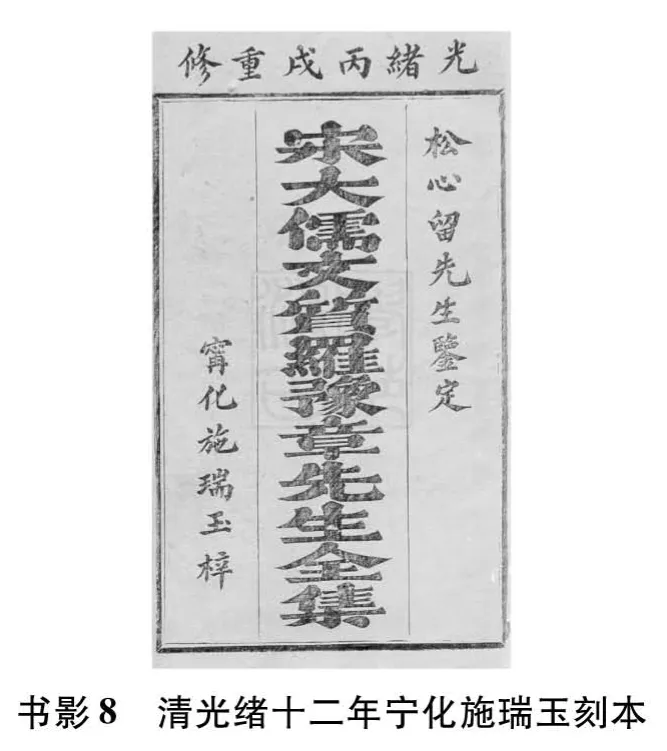

十二卷本有乾隆元年(1736年)裔孙罗雍可、罗体勤刻本,书名作“宋儒文质公罗豫章先生集”;光绪八年(1882年)盱江谢甘棠刻本,光绪九年(1883年)延平知府张国正刻印《罗豫章先生集》,今首都、南京、浙江、华东师大、南京大学等图书馆有存本。卷首有“光绪癸未年(1883年)五月延平守古燕张国正重刊版藏郡署”篆书牌记,见书影6;另有“光绪九年五月重刊板藏延平府署”牌记,见书影7。光绪十二年(1886年)刻本《罗豫章先生文集》十二卷,卷首一卷,卷末一卷。清光绪十二年(1886年)宁化施瑞玉刻本;扉页题“松心留先生鉴定、宋大儒文质罗豫章先生全集”,见书影8,这是历代《豫章先生文集》中,唯一名为《全集》的刻本。

书影6 光绪九年延平知府张国正刻本

书影7 张国正刻本“光绪九年五月重刊板藏延平府署”牌记

注释:

①陈协.请谥罗豫章先生议:“公延平人。既没之后家无子孙,故其遗言不多见于世。嘉定七年郡守刘允济始加搜访,得公所著《遵尧录》八卷进之于朝。”

②据至正三年曹道振后序:“先生五世孙天泽遂锓梓以寿其传,因詋其梗概于此”,则至正三年此书即已刻版。

[1]朱熹.延平先生李公行状,朱文公文集卷九十七[M].朱杰人,严佐之,刘永翔.朱子全书:第25册.上海:上海古籍出版社,2002:4517.

[2]冯梦得.罗豫章先生遗稿序[M]//刊本.清同治南平县志:卷二十五艺文志.清同治十一年(1872):8.

[3]林蔚起.关于罗从彦的两个问题[J].朱子研究,1996 (2):53-54.

[4]黎靖德.朱子语类卷十一:第1册[M].北京:中华书局,1986:198.

[5]宋广业.罗浮山志会编卷六[M].刊本.康煕五十六年(1717).

[6]杨桂森,应丹诏.同治南平县志卷二十四[M].刊本.清同治十一年(1872):78.

[7]郝玉麟.福建通志卷六十八[M]//景印文渊阁四库全书:第530册.台北:台湾商务印书馆,1986:440.

[8]李清馥.闽中理学源流考卷四[M]//景印文渊阁四库全书:第460册.台北:台湾商务印书馆,1986:51.

[9]脱脱.宋史卷四百二十八·列传·第一百八十七·罗从彦传:第36册[M].北京:中华书局,1977:12744.

[10]脱脱.宋史卷二O三·艺文志二:第15册[M].北京:中华书局,1977:5196.

[11]罗从彦.豫章文集卷十七[M]//景印文渊阁四库全书:第1135册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[12]陈振孙.直斋书录解题卷五[M]//徐小蛮,点校.上海:上海古籍出版社,1987:167.

[13]吴栻.民国南平县志卷十二艺文志[M].台北:成文出版社有限公司,1974:1051

[14]杨桂森.应丹诏[M]//刊本.同治南平县志卷二十五.清同治十一年(1872):29.

[15]曹道振.罗豫章先生文集后序[M]//李修生.全元文卷一七O三:第56册.南京:凤凰出版社,2004:189.

[责任编辑:杨立平]

On the Versions of Luo Congyan’s Works

FANG Yan-shou

(Institute of Zhu Xi Culture,Fuzhou Institute of Technology,Fuzhou 350506,China)

Li Tong listed the book titles of Luo Congyan’s works in“Epitaph of Mr.Luo in Yuzhang”,which is the oldest existing brief catalogue of Luo’s works.And the first volume“The Annotation”of the existing Anthology of Mr.Yuzhang,is actually a brief directory interpreted by Li Tong.Following the clues,this paper conducts a comprehensive assorting and analysis of the preservation situations and the origin of the block-printed edition of Luo Congyan’s works in Song and Yuan dynasties and Ming and Qing dynasties.

Luo Congyan;work;block-printed edition;preservation situation

B244.7

A

2096-2371(2016)05-0026-06

2016-04-25

2016-07-20

方彦寿(1952—),男,福建福州人,福州理工学院朱子文化研究所研究员;研究方向:朱子学、福建地方文化等。