论鄂豫边区抗日根据地的优抚工作

2016-12-20吴云峰

吴云峰

(黄山学院思政部,安徽黄山245041)

论鄂豫边区抗日根据地的优抚工作

吴云峰

(黄山学院思政部,安徽黄山245041)

抗战时期,鄂豫边区为抗日军人及其家属提供了优抚保障:为抗属提供钱粮物资、解决抗属生产资料和劳动力的问题;减免各种税收负担,安置抚恤伤亡军人,保护抗日军人的婚姻。边区通过募捐、政府拨款等渠道筹措优抚经费。鄂豫边区优抚工作的特点是:物质优待与精神安慰相结合,对友军部队一视同仁,与根据地的经济发展水平相适应。鄂豫边区优抚工作取得了一定的效果,但是优抚工作的开展也受到了多种因素的制约。

鄂豫边区根据地;优抚;社会保障

鄂豫边区是抗战时期新四军创建的八块根据地之一,主要为新四军第五师的活动范围。抗战爆发以后,中共领导了鄂豫边区的游击战争,牵制了日军的攻势,有力配合了国民党正面战场。战争需要动员大批民众参军,而对抗日军人及其家属的优待抚恤工作成为中共有效动员民众参战的重要策略之一。1940年3月27日颁布的《优待抗日军人家属条例草案》在规定抗属权利的同时也规定了抗属的义务:“抗属应尽量鼓励出征军人努力抗战服从命令严守军风纪以利抗战。”[1]113军人出征以后,面临着伤亡的危险,而其家庭因为劳动力的缺乏,在生活上也会遇到许多困难。搞好抗日军人及其家属的优待抚恤工作,可以解除军人的后顾之忧。此外,优抚工作也是共产党在根据地建设过程中对社会保障事业的有益尝试。关于华中抗日根据地社会保障的研究,主要的成果有吴云峰、房列曙的《论华中抗日根据地的优抚工作》,周荣、汪小培的《抗日战争时期鄂豫边区的社会保障》等,但从总体上看,对华中抗日根据地社会保障,特别是从政权与民间互动的角度来研究的成果还比较少,开展对这一问题的研究是十分必要的。[1]715

1 鄂豫边区抗日根据地开展优抚工作的措施

1.1 提供钱粮物资

鄂豫边区抗日民主政府首先从物资方面优待抗属,提供抗属生活急需的钱粮等物资。如云梦县在1943年给予抗属提供了物资方面的优待:从二月至五月底止,全县受优待的抗属八百五十九户,优待钱一万八千四百五十五元,优待米三十二石六斗四升,优待谷六石八斗四升,优待麦子四斗二升。

1944年1月,夏忠武在《礼南第一乡第一保调查研究材料》的调查报告中讲到:“这个保的优抗工作做了一些,也有代耕队的组织,阴历年时,县府发给抗属粮食,抗属有困难,由优抗会解决,抗属似乎觉得满意,有一次,某部队住此时,每一个抗属发几斤肉,某些群众有这种说法,说我的儿子也送去当兵,我也会有肉吃。”[1]514根据地把优抗作为动员民众参军的重要手段,而从农民角度来看,参军后家属可以得到优待,也是改善生活的途径之一。有了优属政策的保障,很多抗属得到了优待,生活上的困难得以克服。“据统计,仅一九四三年一月至七月间,云梦县即建立了二十三个乡优抗会,一百七十个保优抗会。在全县一千七百八十七户抗属中,有八百五十九户得到赠款、或赠粮食以及春耕人工、牛工的优待;有十八户得到借粮,八百五十户得到贷款。”[2]338

1.2 解决抗属生产资料和劳动力的问题

许多抗属缺乏土地等生产资料,而且抗属家庭由于年轻劳动力的参军造成劳力不足,影响了家庭的生活。鄂豫边区政府积极解决抗属生产资料问题,并且组织代耕。《鄂豫边区优待抗日军人家属条例》规定的办法有提供生产贷款、抗属优先耕种公家土地等。“第十六条抗属组织合作社及从事生产而缺乏资金时,地方政府群众团体及各界民众均应设法贷予资金。第十七条抗属缺少田地耕种时,有耕种公有田地之优先权。第十八条任何机关团体或个人办理赈灾救济及小本借贷时,均应给予贫苦抗属以优先权利。”[3]35该条例还要求为抗属代耕:“为赤贫抗属代耕和帮工应尽纯粹义务,不吃饭,不要工资;为缺乏劳力或财力不能维持生活之抗属代耕和帮工应尽义务,只吃饭不要工资。”[3]36

1940年3月2日鄂豫边区颁布的《优待抗日军人家属条例草案》第十一条规定“抗属无劳动力者乡保及各团体所组织之代耕队应尽先代抗属耕种收割。”[1]112第十二条规定:“抗属租佃之土地田园山林等,地主不得改租、改佃或加租”[1]112。

张谦光在《两年来的应城》一文中提到了应城县的代耕工作:“代耕队的工作,帮助抗属种田栽秧,这工作在四区做到家喻户晓的程度。春耕一开始,各乡各保就准备这件工作:调查贫困抗属,调查可以出代耕的,还具体的规定由某家某户去代耕,替他代耕好多工。要工的时候,首先向保长说好,每一个抗属至少替他代耕了四、五个工。”[3]152

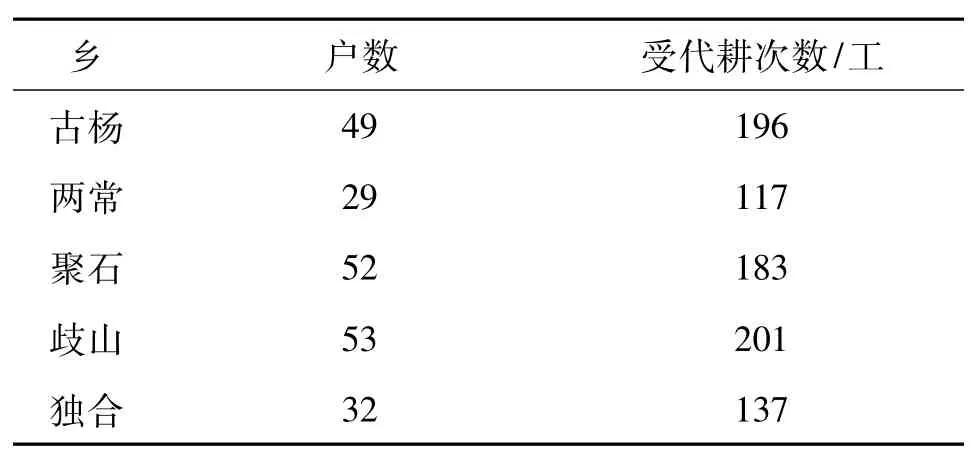

据所得古杨、两常、聚石、歧山、独合五乡材料,见表1。

表1 古杨等5乡抗属受代耕情况统计

五乡共受代耕抗属二百十二户,八百二十七工,平均贫苦抗属每户得代耕工三点八个工。[3]152-153在鄂豫边区的云梦县,1943年“在春耕中优待人工二千二百五十二个,牛工一百七十四个”[1]715。通过代耕,解决了抗属劳动力不足的问题,保证了抗属农业的收成。

1.3 减免各种税费负担

鄂豫边区政府还通过减免各种税费负担来优待抗属。《鄂豫边区优待抗日军人家属条例》规定:“抗属有享受一切公共设施之特权,如公共器具公共场所及公共房屋之优先使用,公立学校免费入学,公立医院之免费治疗等。[3]34第十三条规定抗属应免除其临时捐款:(1)赤贫抗属应免除一切捐税,(2)缺乏劳力或财力不能维持生活之抗属,应酌量减少或免除其各种捐税。”[3]35鄂豫边区《优待抗日军人家属条例草案》第十三条规定:“抗属因家境困难无力交纳粮税者,政府得减收豁免一部或全部。”[1]113第十四条:规定“抗属因家境困难无力交纳地租,贷款□□时,应减轻豁免一部或全部”[1]113。该条例还规定:抗属向合作社购物可以享受减价的优惠、抗属有疾病在公家医院可以享受免费治疗的优待等。由于抗日军人出征后,家里劳动力减少,收入也相应减少,免除抗属的税费可以减轻其负担,保证其基本的生活。

1.4 安置抚恤死伤军人

1941年9月15日,鄂豫边区《关于加强抚恤工作和妥善处理死难烈士的身后事宜》的文件要求:“死难烈士的遗款遗物,应设法寄慰其家庭,若因客观困难无法办到的,则由抚恤分会妥为保存,详细记载公布。银钱款项等物,应呈报上级处理,得上级允许充抚恤用。其值得留着纪念之物品、相片、证章等则永远保存,在追悼大会或其他隆重之会议,予以陈列以表示景仰之意,每半年汇集妥送政治部。”[4]252该文件要求做好死难烈士的优抚工作:“对死难烈士的家属应立即通知,给以安慰,可能范围内派人前往慰唁,并通知各该地政府予以优待。各抚恤分会,应立即根据抚恤条例发给抚恤金。对于死者家属漠不关心,置之不理,即是种犯罪行为,不是一个革命部队应有的态度。”[4]252

根据中央军委政治部颁布的优待抚恤条例,结合五师具体情况,鄂豫边区于1942年10月制定了《修正优待抚恤条例》,对抚恤金的数额也作了相应的规定:“即关于残废金,特等残废每年除原有津贴外,再发给三十个月的津贴;一等残废每年除原有津贴外,再发给二十个月的津贴;二等残废每年除原有津贴外,再发给十五个月的津贴;三等残废每年除原有津贴外,再发给十个月的津贴;临时残废与三等残废同。关于负伤费,只发一次。头等十四个月津贴;二等八个月津贴;三等四个月津贴。连排营干部根据原来等级增加一半发给,团以上干部增加一倍发给。关于抚恤费,只发一次。头等发七年津贴;二等发四年津贴;三等发三年津贴;四等发一年津贴。”[5]45

鄂豫边区的税收人员在交通要道公开收税,易受敌人袭击,生命安全无保障,据不完全统计,在鄂豫边区,为征税而牺牲的税务人员达60余人。边区政府对于因税收而牺牲的烈士,予以优厚抚恤。在《关税人员牺牲抚恤优待办法》中规定:“凡关税人员因公牺牲者,分局一级抚恤一千元,安葬费五百元;所一级抚恤八百元,安葬费三百元。如牺牲人员在生前对税务有重大贡献者,除领抚恤金外,并发给原津贴一年或两年交其家属使用。”[5]35-36对伤亡军人的优抚工作使军人及其家属得到了生活上的保障与精神上的慰藉。

1.5 保护抗日军人的婚姻

在鄂豫边区,也曾发生破坏军婚的事件。如鄂豫边区军政联合办事处曾办理过一件案子:“半年以来,办事处只收到一次上诉的案件,系一个抗日军人的未婚妻被人诱胁成婚的案件,这个案件是用公审的方式比较合理解决的。”[6]225鄂豫边区对抗日军人的婚姻采取了保护的政策,以确保抗日军人在前方能安心作战。

《鄂豫边区优待抗日军人家属条例》第九条规定:“抗日军人在出征期内已婚或未婚妻未得其丈夫同意不论持任何理由均不得请求离婚或解除婚约,但在出征期五年以上无音信生死不明者不在此限。”[3]34并规定:“凡妨害抗日军人之婚姻或其家庭者,依法从严惩办之。”[3]341940年3月27日,鄂豫边区颁布的《优待抗日军人家属条例草案》第二十一条规定:“抗日军人妻子未得其丈夫同意不得离婚,姘人偷人等情事,违者政府严惩之。”[1]113对于有嫁娶困难的抗属家庭,根据地予以接济。1940年3月27日鄂豫边区颁布的《优待抗日军人家属条例草案》第十六条规定:“抗属因家境困难及有婚丧事时优抗会应募集接济之。”[1]113

鄂豫边区党委书记陈少敏指示要切实保护抗日军人的婚姻及家庭稳定,对破坏军婚的行为要严惩:“要帮助抗属生产,解决困难,他们是我们的母亲、儿子和兄弟。要看成为自己的一样,使战士在前方安心打仗,任何人不能欺负我们的抗属,欺负的,就毫不客气的要整他一下,占了我们战士老婆的,严格惩办他,因为是直接瓦解部队,哪个破坏优抗条例,要报告政府,要罚他,要捉他的人。”[1]556

2 优抚经费的筹措

包括鄂豫边区在内的敌后各根据地财政都很困难,根据地政府克服困难,多渠道筹措优抚经费。《鄂豫边区优待抗日军人家属条例》规定:“各县政府应在下列范围内迅速筹集切实可靠的专款,作为优待抗属之固定基金。(1)祠庙会产之捐助(原则上不得少于其每年收入的百分之卅);(2)各界民众之捐助;(3)合作社及各种公营事业之红利提成(原则上不得少于百分之廿);(4)各种司法罚款;(5)没收汉奸财务及资敌物品;(6)契税的百分之卅;(7)县财政中关于优抚经费的专门预算。”[3]35

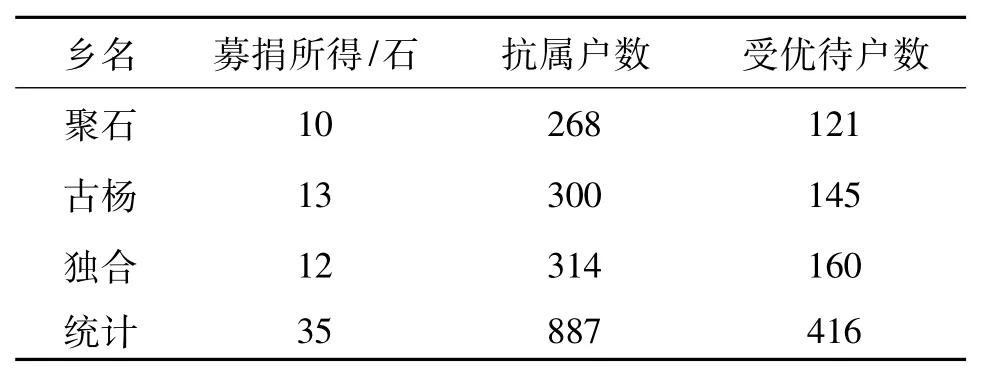

根据地积极发动富户募捐,解决抗属经费问题。1941年7月,张谦光在《两年来的应城》一文中指出:“在救济春荒中,象聚石、古杨、独合等乡还利用玩龙船、玩龙灯等方式,向各富户捐募,随春耕时发谷一起发给抗属。首先由聚石乡开始,后来独合、古杨两乡也跟着来募米。”[3]151统计如表2。

表2 聚石等3乡抗属受优待统计

根据地政府还通过财政支出,发放优抗经费:1941年7月劲虎在《信应的面面观》一文中谈到优抗方面的工作:“应山共拨出米三十二石三斗、现款一百二十元。此外,还组织互助队、代耕队,帮助抗属种田收割。抗属读书免费,给伙食,贫苦者发津贴。抚恤发米四石、现款九百二十元。”[3]163根据1941年应城巡检司乡梅保一个保的调查:“一、去年由区署发优待金,本保每个抗属,按家庭状况不同,分得四、五、六不等。二、响应边区救联与妇救发动一分钱运动的号召,在一次保民大会中,当场募得四块多钱。在春节中,保委会动员了一大批花生,亲到抗属家送礼、拜年、慰问。三、在今年春耕中,这保组成了一个春耕中队,有四十多人,上四甲二十余人,下甲二十余人,保长兼中队长,为抗属割麦、插秧、车水。”[3]238在应城县,成立了食盐、粮食合作社,对食盐和粮食实行统制政策,以此筹措优抗经费。张谦光在《两年来的应城》一文中讲到:“据现在的估计,全月约可盈余三千元。将这一笔款子优待抗属中一部分最贫苦而最无人力的老幼们约二百家,使这成为优抗工作中重要的一部分。”[3]150

3 优抚工作的特点

3.1 物质优待与精神的安慰相结合

鄂豫边区在开展优抚工作的过程中,贯彻物质优待与精神安慰相结合的方针。1940年3月27日公布的《优待抗日军人家属条例草案》第五条规定:“抗属在社会上应受荣誉之尊敬。”[1]112涂云庵、鄢济民在《鄂豫边区第二次军政代表大会通过的重要提案》上提出了关于抚恤殉难工作人员家属与表扬死难工作人员的议案。“查边区各县各级政权工作人员在与敌伪顽匪激烈斗争之下,被敌伪顽匪所屠杀残害者为数不少,此种壮烈牺牲,诚属可歌可泣,应将其殉难事迹表扬,以慰其忠魂。且其遗属多属贫寒,不能维持生计,应予以抚恤,以励来兹。办法:1.调查各县殉难人员死难经过及其家属状况,一面抚恤,一面将其事迹登报表扬,并记录付存,以备将来撰修边区志书之用。2.建立抗战死难烈士墓或碑志。3.颁给死难烈士家属荣誉状。”[3]81-82

1943年1月20日颁布的《鄂豫边区优抗条例实施办法》第五条规定:“地方各级政府对抗日军人及其家属应随时予精神之鼓励与安慰。其主要事项如下:一、举行新兵入伍欢送会。二、每年举行数次抗属慰问会。三、办理抗属书信之收寄及代写信。”[1]3831944年3月10日,鄂豫边区党委指示所属发动大规模拥政爱民、拥军运动,指出:“各地应以优抗为拥军中心,并应采取重点主义,按照行署最近颁发之优抗办法,如县党政机关应选择最贫苦的一批抗属,迅速地与以现金、粮食及劳力优待,并当即要该抗属写信慰问部队指战员。同时发动群众自动地向抗属送礼、拜年等。机关部队应招待驻地附近的抗属,未建立抗属会及优抗会或建立未健全的地区,应在这一工作中间建立及健全起来。动员群众向军队慰问拜年及各方面帮助军队进行精神劳军。”[7]195物质的优待能够解决抗属的生活困难,而精神优待能给抗属以安慰,提高抗属的社会地位,改变民间“好男不当兵、好铁不打钉”的传统观念,从而有利于更加有效地动员民众参战。

3.2 对抗战部队一视同仁

在鄂豫边区,不仅有新四军抗战,还有川军、新桂系的军队活动。为了能使友军安心抗战,根据地对其家属也一律予以优待。1941年史光在《县城沦落后的汉川》一文中指出:“襄北以韩集、杨业优抗红军家属最为成功:向抗属拜年,接抗属吃一顿,行委会送年茶,慰劳贫苦抗属分三元、五元两种,合作社发优抗购买证,为劳军进行了‘一文募捐运动’。劳军范围不只是限‘汉抗’与‘四老板’,任何国军无不在优待之列,对汪部伪军家属亦发动慰问并许其自首还乡。从这一大运动与动员中,旧兵(逃兵)相率归部颇多,地方游击小组进队者异常踊跃,各乡保政权日趋巩固。”[3]207季方在《云梦优抗一般》一文中曾指出,云梦县对包括友军在内的抗属进行了调查登记。“全县抗属调查已初步完成,全县抗属共一千七百八十七户,地主二户,富农七十户,中农四百二十二户,贫农一千二百九十三户;正规军七百零九户,军区一百二十户,县大队二百三十二户,友军二百四十九户,其他四百七十五户。”[1]715由于在抗战期间,国共建立了抗日民族统一战线,优待友军抗属对于改善与友军的关系,对于国共两党一致抗日都是有利的。“陂安南的一个乡有抗属五十八户,其中新四军抗属四十五户,红军家属两户,国民党军家属十一户。一九四三年春,该乡视抗属家庭经济情况的不同,分别予以不同的优待,对家境较富裕的二十户抗属(其中新四军家属十三户,红军家属一户,国民党家属六户),给予慰问和荣誉奖励;对生活较困难的三十八户抗属(其中新四军家属三十二户,红军家属一户,国民党军家属五户),给予钱粮帮助,共优待法币四千九百元,谷物三十六石。”[8]269鄂豫边区对友军家属的优待取得了明显的效果,比如:桂系程树芬部一大队长的70岁老母接到新四军300元的慰问款时,感动得流着泪说:“我儿子不成器,同你们作对,你们还时常关照我,给我钱用,我要写信给我儿,叫他回来打日本的队伍。”对友军家属的优待改善了新四军与友军的关系,巩固了统一战线。

3.3 建立与根据地经济发展水平相适应的优抚保障

鄂豫边区在推行优抚保障的时候,根据优抚对象的生活状况,分别提供不同层次的优待,建立了与根据地经济发展水平相适应的优抚保障。1942年12月修正公布的《鄂豫边区优待抗日军人家属条例》第三条规定:“抗属应依据其家庭生活状况,分为左列三等给以适当之优待。一、赤贫无产又无劳动力者。二、有劳动力而无财产不能维持生活者。”[1]352陂安南的一个乡:“全部抗属均享受代耕,但依经济状况不同,分一、二、三等予以优待。有二十六户享受贷肥优待(新四军家属二十户,红军家属一户,国民党家属五户),计贷豆饼二千六百斤。另外,乡政府就耕牛、种子、农具等也给了抗属一定的优待。”[8]269

依靠政府的优待只能解决抗属的眼前困难,要根本改善生活还需抗属自力更生。鄂豫边区积极帮助抗属建立家务,扶植抗属生产。“有些地方还帮助抗属成立各种类型的合作社,以提高他们经济自给的能力。”[2]174由于抗日根据地经济条件极为困难,无法提供十分完善的优抚保障,只能建立与根据地经济发展水平相适应的基本保障。

4 优抚工作所受的制约

4.1 优待与参军,农民的纠结

中共把优抚保障作为动员农民参军的重要方式,但对农民来说,家庭的生计还是第一位的。参军固然可以得到优待,但是也会有伤亡的恐惧,青壮年劳动力的参军也会使家庭劳动力减少,从而导致生计方面的问题。此外,在敌后根据地,新四军与敌伪顽的势力此消彼长,一旦敌人到来,抗属首先会受到迫害。所以,优待抗属的政策对农民有一定的吸引力,如可以优先承种土地,可以获得代耕,可以减免各种税收等,这能够大大改善抗属的生活。但是,参军意味着家庭要失去主要的劳动力,而且有伤亡的危险,这使得农民面对优待政策产生了复杂的纠结情绪。通过优抚政策来开展参军动员的措施并非一帆风顺。新四军第五师政治部主任王翰在全师政治工作会议上的报告《巩固部队的政治工作》中讲到了部队里新战士逃亡的问题:“来参加部队的企图也不同,而且过不惯部队生活,其动机有的是要革命,有的要报仇,或吵了架,或在家没有饭吃或想来当官,甚至有被逼来的,捧场来的,被骗来的都有。”[4]63他指出,在扩大新兵的工作上,由于形式主义者总是这几套:“(一)发动老战士帮助。(二)开欢迎会。(三)吃一顿肉。(四)优待。(五)……结果则笑话百出,一点实效也没有。”[4]75可见,单纯的优待对于吸引农民参军的效果并不是那么明显。

4.2 基层干部执行政策的偏差

中共虽然在华中敌后建立了抗日民主政权,但实际上,在基层政权中,地主阶级和恶势力还把持着相当的权力,他们通过各种关系打入政权内部,在优抚政策执行上维护自身利益,曲解政策,造成了一定的偏差。如湖北礼(山)南县第二乡第一保的地主胡季陶、胡子洲担任了保委会动员委员兼生产主任,黄金榜是农救会长。“胡子洲有一个儿子过去在游击队当兵,后来被我们俘走了,现在三十七团当文书。胡子洲就拿着这个关系到处充当新四军的老太爷,命令保长派人给他代耕,不但给他本人,而且还得给他已经分了家的早已过继出去的两个儿子代耕。有些人心里不平,不愿意去,胡子洲就吓唬他们说:‘你们不优待抗属,将来乡公所问到,我可不负责任’!”[1]522“另一家抗属胡春意(就是与胡季陶有隙的那一家),则不但没有人替他代耕,反而一切站岗放哨伕役杂差他都还得和别人一样地照办,有一次他以抗属资格请求甲长胡汉勤减免一些伕役,胡汉勤说:‘好了,你是抗属,日本人来时我也说你是抗属,教[叫]把你一家都杀完’!”[1]522根据《豫鄂边区优待抗日军人家属条例》第二条之规定:“本条例所称之抗日军人家属(以下简称抗属)系指其本人之直系亲属父母妻儿及未析产之兄弟、未出嫁之姐妹而言。”[3]33很显然,胡子洲的两个已经分了家而且已经过继出去的儿子不再优待之列。由于根据地还未完全巩固,乡村基层政权未得到有效改造,地主和恶势力还把控着部分基层权力,抗属该优待的没有得到优待,不该优待的却滥用抗属权利,使优抗政策被曲解。

虽然优抚工作在执行过程中受到了种种制约,但从总体上看,鄂豫边区根据地优抚工作的开展,使抗日军人及其家属得到了优待,解除了其后顾之忧,巩固了抗日民族统一战线,充分激发了民众的抗战热情,为保证抗日战争的胜利和根据地的巩固起到了不可或缺的作用,也是党在根据地时期对社会建设的有益探索。鄂豫边区抗日民主根据地开

[9]李光炯.先君事略[M]//自刊本.晦庐遗稿,1960:6.

[10]欧阳跃峰.安徽公学的兴办及其影响[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版:2005,33(6):658-661.

[11]张湘炳.陈独秀与安徽公学[M]//史海抔浪集——陈独秀并辛亥革命问题研究.天津:天津社会科学出版社,1993:183.

[12]李相珪,张汝娴.李光炯先生的一生[J].安庆文史资料:第十五辑:14.

[13]朱光潜.李光炯先生传[M]//自刊本.晦庐遗稿,1960:4.

[14]汪麟昌.履勘调查报表[N].安徽官报,1906-08.

[15]李则纲.辛亥革命的前前后后[M]//安徽文史资料选辑:第五辑.合肥:安徽人民出版社:1982:4.

[16]陈万源.五四新文化的源流[M].北京:三联书店,1997.展优抚工作的经验对于当今的社会保障事业仍然具有一定的借鉴意义。

[责任编辑:杨立平]

[1]鄂豫边区财经史编委会,湖北省档案馆,湖北省财政厅.华中抗日根据地财经史料选编——鄂豫边区、新四军第五师部分[M].武汉:湖北人民出版社,1989.

[2]鄂豫边区革命史编辑部.鄂豫边区抗日民主根据地史稿[M].武汉:湖北人民出版社,1995.

[3]鄂豫边区革命史编辑部编.鄂豫边区抗日根据地历史资料·第三辑·政权建设专辑:一[M].内部编印.1984.

[4]鄂豫边区革命史编辑部.鄂豫边区抗日根据地历史资料·第二辑·政治工作专辑:一[M].内部编印.1984.

[5]刘跃光,李倩文.华中抗日根据地鄂豫边区财政经济史[M].武汉:武汉大学出版社,1987.

[6]马洪武.新四军和华中抗日根据地史料选:第6辑[M].上海:上海人民出版社,1984.

[7]中共河南省委党史资料征集编纂委员会.豫鄂边抗日根据地[M].郑州:河南人民出版社,1986.

[8]湖北省新四军研究会.鄂豫边区政权建设史[M].武汉:湖北人民出版社,2005.

[责任编辑:杨立平]

On the Work for Special Care-giving to Armymen and their Family Members of Hubei and Henan Border Area

WU Yun-feng

(Department of Ideological and Political Teaching,Huangshan College,Huangshan 245041,Anhui,China)

During the War of Resistance Against Japan,the Hubei and Henan border area provided special care to servicemen and their family members:supplyinig armymen’s families with money and grain,helping them with means of production and labor,reducing kinds of tax burden,finding suitable jobs for disabled servicemen,comforting dead soldiers’families,and protecting those soldiers’marriage.The border area raised the special care fee from solicit contributions and government allotment.The characteristics of the work were:considering the economic development of the base area,combining material preferential treatment with spiritual comfort,and treating friend-army equally without discrimination.This work gained certain achievements,but was restricted by a lot of factors.

Hubei and Henan border area;special care-giving to armymen and their family members;social security

K265.1

A

2096-2371(2016)05-0104-05

2016-04-05

2016-06-23

安徽省2013年度省级思想政治理论课教学研究重点项目(2013szxm081)、安徽高校人文社会科学研究重点项目“婚姻自由政策与安徽革命根据地婚俗变迁研究”(SK2016A0890)、黄山学院人才启动项目“革命、传统与乡村社会视域下的抗日根据地社会保障工作研究——以安徽为中心”(2016xskq003)资助。

吴云峰(1981—),男,安徽歙县人,黄山学院思政部副教授,博士;研究方向:中国近现代史。