降水梯度对油松天然林内主要植物叶功能性状的影响

2016-12-19侯继华

张 凯 ,侯继华 ,梁 冬

(1.北京林业大学 森林资源与生态系统过程北京市重点实验室,北京 100083;2.国网北京经济技术研究院,北京 100052)

降水梯度对油松天然林内主要植物叶功能性状的影响

张 凯1,侯继华1,梁 冬2

(1.北京林业大学 森林资源与生态系统过程北京市重点实验室,北京 100083;2.国网北京经济技术研究院,北京 100052)

为了探究植物叶功能性状与降水量之间的关系,选取7个不同地点(辽宁、内蒙、北京、山西、陕西、青海)天然油松林内的主要植物叶片,选取叶干物质含量(leaf dry matter content, LDMC)、比叶面积(speci fi c leaf area, SLA)、叶N含量(leaf nitrogen concentration, LNC)、叶P含量(leaf phosphorus concentration, LPN)、叶绿素含量(chlorophyll content,CHC)5项指标进行测定。结果表明:(1)在降水梯度下(年平均降水量小于2 000 mm),SLA可以作为体现地区间油松群落差异的叶功能性状,并且与年平均降水量之间存在明显的线性关系;(2)降水量的变化对植物的叶功能性状会产生显著的影响,其中不同生活型植物的叶功能性状对降水变化的响应程度与变化趋势不同,并且不同叶功能性状对降水梯度的响应方式不同;(3)在降水的梯度下,叶功能性状的种内变化与种间变化趋势除LDMC外都存在差异,表明同一叶功能性状其在种内变化趋势与在种间变化趋势之间没有显著联系,叶功能性状的种内变化与种间变化趋势与研究物种和研究性状有关。

油松;叶功能性状;降水梯度;SLA(比叶面积)

植物功能性状是植物个体可以测量的、能够直接或间接反应植物适应策略的性状[1],这种适应策略会间接影响植物的生长、繁殖和生存[2]。国外研究表明,植物生长策略和植物对资源的利用能力与叶功能性状具有紧密的联系,同时植物对环境变化形成的生存对策也可以通过叶功能性状反映出来[3]。在过去的几年里,学者对植物性状的相关性及它们与环境因子之间的关系进行了很多研究,并进一步研究生态系统对环境变化的响应模式。植物功能性状及其与环境因子之间的关系成为生态学研究的热点问题。

叶功能性状沿着环境梯度的变化的趋势受到植物生活型、叶片形态以及叶片物候的影响[4]。近年来,国外的研究方向已经由功能性状的种间变化转向种内功能性状沿着环境梯度的变化[5-7]。许多大尺度的研究对比了不同生活型间优势物种植物形态性状的差异,并估计它们在环境梯度条件下的潜在适应能力[8],但是,大尺度的研究没有考虑当地物种的组成、微环境对物种的影响以及种内形态的变化对气候的响应等问题[9]。种内植物性状会沿着环境梯度而发生变化,这种变化与降水和光合途径有关。性状的种内变化能够使植物种在新的环境下存活、生长和繁殖[10],用单一物种研究环境梯度下性状间的关系可以更好的区分环境对性状的影响[11],帮助我们了解生态系统的功能,理解生物多样性,并预测生态系统和生物多样性对全球变化所做出的响应[12]。国内关于植物功能性状的研究起步较晚,但主要集中在以下几点:(1)同一物种在不同海拔梯度上叶性状的变化[13-15];(2)同一生境中多物种叶功能性状的研究[16-18];(3)大尺度环境梯度下同一科属植物叶功能性状的变化规律[19-20];(4)不同群落或不同功能型之间叶功能性状的对比研究[21]。国内外关于功能性状大尺度的研究均没有针对某一特定的森林生态系统(如天然油松林),而且这些研究多集中在小尺度的不同海拔梯度上,而在大尺度水分梯度上的研究少有报道。

油松是中国北方地区最主要的造林树种之一,在中国东北、华北、青海以及四川北部等地皆有分布,对中国北方森林群落具有很强的代表性。近年来,随着全球气候变化中国北方降水量产生了明显的变化,研究这种变化对北方森林群落的影响以及物种对这种变化可能的响应方式与适应机制变得尤为重要。本文通过对七个典型天然油松林内主要物种叶功能性状随水分梯度的变化的研究,探究在天然油松林中不同生活型植物叶功能性状与水分梯度之间的相关关系及其对降水变化的响应模式,进一步研究油松种内功能性状随水分梯度的变化方式为预测中国北方森林群落对全球气候变化的响应提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 研究区概况与样地设置

本研究选取辽宁省千山(分布东界)、内蒙古黑里河国家自然保护区、内蒙古克什克腾旗潢源自然保护区(分布北界)、北京松山国家级自然保护区、山西省太岳山林区(主要分布区)、陕西省秦岭南坡火地塘林区(接近分布南界)、青海省贵德县东山林场(分布西界)7个研究地,其自然状况见表1。选取林龄相近的天然油松成熟林(林龄依据相关工作人员介绍及油松胸径综合判断)设置样地,选择坡度较为平缓的阳坡或半阳坡以减少地形因子的影响。

表1 研究地区自然状况†Table 1 Natural eco-environment status of study area

1.2 研究方法

1.2.1 野外样品采集

2010—2011年的7—8月,在每一研究地随机选取3个30 m×20 m样地,进行群落调查。乔木记录树高、胸径、冠幅;在样地4角及中心各设1个5 m×5 m的大样方进行灌木调查,记录植物种类、数量、株高和盖度;在每个大样方的4角各设1个1 m×1 m的小样方,调查草本植物的种类,记录其株高和盖度。选取生长成熟、长势良好的乔木、灌木以及分布相对集中的非禾草草本为取样目标,采集没有病虫害、完全展开且未被遮光(阴生植物除外)的植物叶片,其中乔木只采集向阳面的叶片。油松每一个重复采集80束松针;阔叶乔木、灌木和非禾草草本的每一个重复都采集40个叶片。将采集的叶片置于两片湿润的滤纸之间,放入自封袋,取样结束立即进行叶片称重和扫描(油松只称重不扫描)。

1.2.2 样品的测定

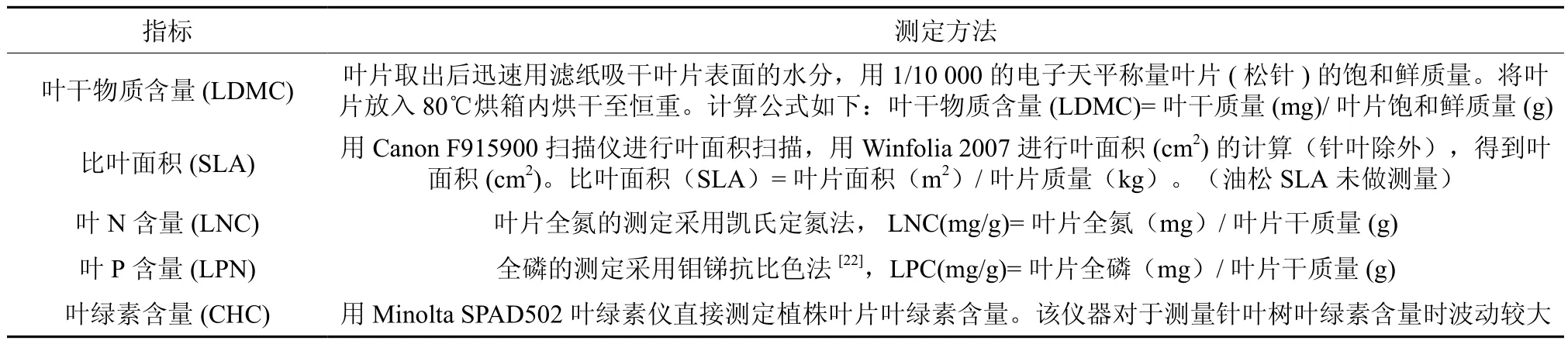

对采集的植物叶片进行叶干物质含量(leaf dry matter content, LDMC)、比叶面积(speci fi c leaf area, SLA)、 叶 N含 量(leaf nitrogen concentration, LNC)、叶P含量(leaf phosphorus concentration, LPN)、叶绿素含量(chlorophyll content,CHC)5项指标的测定。测定方法详见表2。

表2 指标的选择及测定方法Table 2 Selection of indictors and determination method

1.3 数据处理与分析

1.3.1 数据分类

根据各研究地的年平均降水量将其分为不同的等级,其中年平均降水量为200~400 mm的划为一级(半干旱地区),年平均降水量为400~800 mm划为二级(半湿润地区),年平均降水量>800 mm划为三级(湿润地区)。内蒙古潢源自然保护区包含两个气候区,一个数温寒半干旱牧业气候区年降水量250~400 mm,另一个是温寒湿润林业气候区,年平均降水量为400~540 mm,天然油松林多分布于此区域。青海省贵德县东山林场为一级,克什克腾旗潢源自然保护区、松山国家级自然保护区、黑里河国家自然保护区、山西省太岳山林区、北京松山自然保护区为二级,陕西省秦岭南坡火地塘林场为三级。

1.3.2 数据统计分析

本研究主要采用单因素方差分析比较不同降水梯度下天然油松林中植物各功能性状间的差异,探究年平均降水量对各功能性状的影响。为了体现功能性状随环境梯度变化的种内变化趋势进一步对主要研究树种油松单独进行对比分析。统计分析过程均由SPSS17.0软件完成,作图在Excel 2003上完成。

2 结果与分析

2.1 不同降水梯度下植物叶功能性状的比较

总体SLA值随着年平均降水量的升高而呈现单调上升的趋势,并且在三个分类单元中差异都达到了极显著水平(见表3);N含量和P含量变化趋势相同都是随着降水量的升高而呈现出先上升后下降的趋势,但P含量在三个分类地区之间都达到了差异极显著水平,而N含量在半干湿润地区与半干旱和湿润地区之间达到了差异极显著水平;N∶P值随降水量的升高而逐渐降低并且在3个分类单元中皆达到了极显著水平(见表3);LDMC值随着年平均降水量的升高而降低并且在半干旱地区与湿润地区间达到了差异极显著水平。叶绿素含量随降水量变化趋势与植物叶片N含量变化趋势一至,仅在湿润与半湿润地区之间达到了差异极显著水平。

乔木植物的N含量和N∶P在3个分类单元中差异不显著,而在灌木和草本中差异都达到了显著水平。其中草本N∶P在半干旱地区,半湿润地区,湿润地区中都达到了差异极显著水平而N含量则在湿润地区与半干旱和半湿润地区中达到了差异极显著水平;灌木N含量在半湿润地区与半干旱和湿润地区差异达到了极显著水平,N∶P在湿润地区与半湿润和半干旱地区达到了差异极显著水平。P含量在灌木和草本的三个分类地区中都达到了差异显著水平,灌木中更是达到了差异极显著水平,而在乔木中仅在半干旱地区与半湿润和湿润地区达到了差异显著性水平(见表3)。

表3 不同降水梯度下植物各叶功能性状的比较†Table 3 Comparison of leaf functional traits of different plant types between each site

乔木灌木草本SLA变化趋势与总体变化趋势相同,都是随着降水量的升高而上升,而且在三个地区都达到了差异极显著水平;LDMA值在草本中差异不显著,而在乔木和灌木中差异都达到了极显著水平,但不同生活型和之间总体变化趋势相同,都是随着降水量的升高逐渐降低。阔叶乔木叶片叶绿素含量在不同降水梯度上都达到了极显著水平,并随着降水量的升高呈现明显降低的趋势,而在灌木与草本中都没有明显的变化趋势(见表3)。

2.2 比叶面积与降水量关系

2.2.1 比叶面积与降水量相关性分析

植物SLA值随水分梯度变化发生了明显变化,并且在不同生活型中变化趋势完全相同,呈单调递增趋势,在各组之间差异也都达到了极显著水平,因此对SLA与降水量之间进行相关性分析和回归分析,试图探究SLA随水分梯度的变化趋势。在此,为了减小模型误差,将7个样地数据分别进行统计分析。得到降水量与SLA值之间的相关系数与线性回归方程。并且在分析整体的基础上对乔木灌木草本进行单独分析,以消除不同生活型对SLA值的影响。

比叶面积与降水量之间存在显著的相关关系,无论是在总体水平还是不同生活型之中相关性都达到了0.9左右,其中在本次研究中乔木与降水量相关性最大为0.947,其次是草本相关性达到了0.934,灌木比叶面积与降水量相关性最小为0.876,但是同样达到了极显著水平(见表4)。

表4 比叶面积与降水量相关性分析表Table 4 Analysis sheet on correlation between precipitation and SLA

2.2.2 比叶面积与降水量线性回归分析

总体及各生活型SLA值与年平均降水量之间满足线性关系,拟合优度分别为0.827、0.896、0.768、0.873,回归关系显著,不同生活型对SLA值与年平均降水量的回归系数和常量会产生影响,但总体回归趋势大致相同。

图1 乔、灌、草比叶面积与年降水量回归分析图Fig.1 Regression analysis diagram of annual precipitation and speci fi c leaf area (SLA) of the arbores, Shurb and Herbal

2.3 不同降水梯度下油松叶功能性状的比较

2.3.1 不同降水梯度下油松叶功能性状对比分析

油松叶氮含量随降水量增加呈现单调上升趋势,而叶磷含量和氮磷比则呈现出先上升后下降的趋势,但无论是氮含量,磷含量还是氮磷比都是干旱地区显著低于湿润地区(见表5)。LDMC随着降水量的升高而逐渐降低,并且湿润地区叶干物质含量显著低于半湿润和干旱地区;叶绿素含量呈现一个先降低再升高的趋势并且在半干旱地区与半湿润和湿润地区达到了差异极显著水平。

2.3.2 不同降水梯度下油松叶功能性状与LDMC

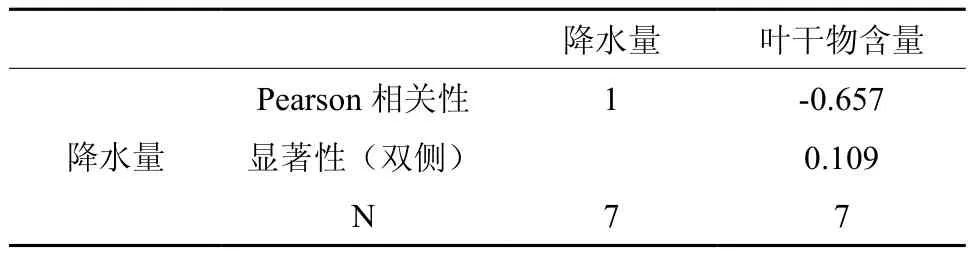

油松叶干物质含量虽然随着降水量变化而发生有规律的变化,呈一定的负相关关系,但是其与年平均降水量之间的相关性仅为0.657,没有达到显著水平(表6)。

表5 不同降水梯度下油松叶功能性状比较†Table 5 Comparision of Pinus tabulaeformis leaf functional traits under different precipitation gradient

表6 油松LDMC与降水量相关性分析Table 6 Analysis sheet on correlation between precipitation and LDMC of pinus

3 讨 论

3.1 种间叶功能性状的地理差异

根据研究可知,总体上植物比叶面积随降水量的升高而升高,而且3个地区差异极显著。而植物比叶面积又与植物的光合能力以及相对生长速率具有直接关系[23],说明各个功能型植物在不同的降水梯度下,其光合能力具有很大的差异性[24],即随着降水量的增加,植物的光合能力增强,体现出植物为适应环境及其变化而产生的适应策略。通过相关分析得到比叶面积与降水量相关性极其显著。进一步得到了降水量与植物比叶面积之间的线性回归方程,为大尺度上植物功能性状随水分梯度变化的全球模型的建立提供一定的数据支持。各生活型比叶面积随水分变化的趋势以及规律都与总体相同,相关性也达到了极显著水平,因此可以认为SLA是最能体现植物在降水梯度环境间差异的叶功能性状。

叶干物质含量能够在一定程度上反映植物对其生境资源的利用状况,并且它不容易受到其它叶片性状的限制,如叶片组分和叶片厚度,但是容易受到水因子的束缚[25]。本研究发现植物叶片LDMC值随着年平均降水量的升高单调降低,表明LDMC与气候干旱程度存在正相关关系[26],这与全球尺度上研究得出的规律相同。除草本外LDMC值在干旱地区与湿润地区之间均达到了显著水平进一步说明了在半干旱和半湿润地区(即降水分较低的地区)植物对物理胁迫的抵抗能力远高于湿润地区(即水分充沛地区)[27],对于草本植物来说,三个分类地区LDMC值差异均不显著,可能是由于草本植物对营养的竞争力弱,而且由于其较短的寿命导致其无法长时间有效的积累养分,因此其LDMC值随地理环境变化差异较小。

叶N和叶P的含量随着降水的升高都出现先上升后下降的趋势,并且叶P含量在不同水分梯度下差异皆达到了极显著水平,叶N含量则在湿润地区与半湿润地区和半干旱地区之间达到了极显著水平国外有研究表明,在热带雨林地区,降雨量相对较低的环境下分布的物种具有较高的SLA、叶片N含量和P含量[28],本研究结果与之存在矛盾,造成这种现象的可能原因有很多:(1)热带雨林年平均降水量一般为2 000~8 000 mm,而本次研究降水量最高的陕西省秦岭南坡火地塘地区年平均降水量仅为1 000~1 200 mm,远小于热带雨林地区,而从表3中可以看出叶N和叶P含量在降水量进一步上升时确实出现了降低的趋势。而SLA值没有出现降低趋势,可能是受到降水量过低的影响,由此可以做出假设植物物种在年平均降水量较低的情况下其叶N,叶P和SLA值会随着降水量的上升而上升,并在一定的降水条件下达到最高值,随着降水量的进一步升高,叶N,叶P和SLA值又会逐渐下降,如需进一步验证还需要大量相关实验。(2)本研究地理跨度极大,包括了国内油松分布的边界,因此其叶功能性状受到除水分外其他因子(如温度,海拔,土壤的影响)的影响也十分大。(3)研究时间差异,土壤中N,P元素含量季节性变化[29]以及叶片中N,P元素含量的季节性变化[30]都会导致研究结果产生差异。乔木植物的N含量和N∶P在3个分类单元中差异不显著,而在灌木和早本中差异都达到了显著水平。由此可见降水量对灌木以及草本的N含量以及N∶P的影响更为显著,而N∶P比可以作为判断环境营养元素供应状况对植物生长影响的指标[6],N含量更是与植物的生长发育直接相关[31],说明降水量的变化对于根系较浅,竞争力较弱的植物对养分的吸收以及其自身的生长发育影响更为显著,这有助于我们更好地研究降水量不同地区的群落组成机制。同时也有利于更好预测未来北方森林群落不同生活型物种随降水量变化的动态。植物叶绿素含量大体上来说是随着降水量的升高而降低,但在不同的生活型中存在差异,草本叶绿素含量半湿润地区最大,而乔木与灌木中则在半干旱地区叶绿素含量最大并随着降水量升高而减小。叶绿素含量随降水量变化趋势与植物叶片N含量变化趋势一至,仅在湿润与半湿润地区之间达到了差异极显著水平,叶片N含量的高低可以决定植物叶片的光合能力,因为叶片N含量的增加能够影响光合酶的活性与含量,从而增加叶片对CO2的同化速率,使植物具有较高的光合速率[7]。而叶绿素在植物光合作用中起着十分重要的作用,他们随水分的变化趋势一致体现了降水量对植物光合作用的影响。

3.2 油松种内叶功能性状地理差异

性状的种内变化能够使植物种在新的环境下存活、生长和繁殖,能够影响群落或植物个体对环境变化的响应以及群落和生态系统的变化,使我们更进一步的了解生物多样性和生态系统功能,预测物种对全球变化的响应。

油松LDMC随着降水量的升高逐渐降低,这种变化趋势与种间变化趋势相同,在这里是否可以说明降水梯度下叶片LDMC的种内变化可以体现出其在种间的变化规律有待于进一步研究。通过对油松叶干物质含量与年平均降水量之间的相关性分析发现油松叶干物质含量与降水量确实存在一定的负相关关系,但相关性并不显著,因此在降水梯度之下,对于油松而言,由于其SLA值难以测定叶干物质含量仍旧可以被看做是最容易测量的反应油松在降水梯度环境间差异的叶功能性状。而这一结论是否可以应用于针叶树种,还需要大量试验验证。

油松的叶绿素含量,N含量P含量N∶P在干旱地区与湿润之间差异都达到了显著水平或极显著水平。表明降水量的变化对于油松的叶功能性状会产生显著影响并且油松叶功能性状从干旱环境过度到湿润环境时会发生显著变化,随着生境的缓和,这种变化会逐步趋于平缓。由此我们可以提出一个假设当某一物种的生活环境由极端趋于缓和其叶功能性状会发生显著的改变而随着环境的进一步改善这种改变的趋势会逐渐趋于平缓,表现出了植物为了生存而体现出的对环境的一种极限的适应性。进一步对比可以发现除LDMC外各叶功能性状随水分变化的种内变化趋势都与其在种间的变化趋势不完全一致。N,P含量与植物的生存,生长,发育息息相关[32],叶片N、P 的含量与比叶面积对光合能力起着协同作用,N、P 含量的高低直接影响光合能力的高低,N、P 含量越高,叶片光合能力越强[33]。油松叶N含量随着降水量的升高而升高,并且在干旱地区与湿润地区间达到了差异极显著水平,叶P含量随降水量变化而变化的趋势不明显,总体上呈现先上升后下降的趋势,同样在干旱地区与湿润地区差异达到了极显著水平。进一步说明水分是限制油松分布与生长的重要因素,在未来利用油松造林时一定要充分考虑降水量等因素的变化。对于具体物种而言,由于其生长环境,养分需求,生活史对策和遗传物质的不同,其功能性状随环境梯度的变化而变化的规律并不相同,而植物各个功能性状对植物的生存生长发育繁殖都有极其重要的影响,这为解释不同植物对环境变化而做出不同响应以及同一植物在不同环境条件下会形成不同的功能提供了依据。

4 结 论

(1)在降水量梯度下(年平均降水量小于2 000 mm),SLA可以作为体现地区间油松群落差异的叶功能性状,并且与年平均降水量之间存在明显的线性关系,这为叶功能性状与全球变化相关模型的建立提供了一定的数据支持。

(2)降水量的变化对植物的叶功能性状会产生显著的影响,但不同的生活型植物叶功能性状对水分变化的响应程度与变化趋势不同,并且不同叶功能性状对水分梯度的响应方式不同,表明未来降水量变化不仅仅可以改变群落中已有物种的生长发育状况,甚至可能进一步改变群落的结构和物种组成。

(3)在降水量的梯度变化下,叶功能性状的种内变化与种间变化趋势除LDMC外都存在差异,表明同一叶功能性状其在种内变化趋势与在种间变化趋势之间没有显著联系,叶功能性状的种内变化与种间变化趋势与研究物种和研究性状有关。

本文首次尝试通过对大尺度降水梯度下的油松群落叶功能性状的研究,不仅揭示油松叶功能性状对降水量变化的响应趋势。更有助于为预测中国北方森林群落对未来全球变化(降水量变化)的响应提供理论及数据支持。

[1] Violle C, Navas M, Vile D,et al.Let the concept of trait be functional![J].Oikos, 2007, 116(5): 882-892.

[2] Bernhardt-Römermann M, Römermann C, Nuske R,et al.On the identi fi cation of the most suitable traits for plantfunctional trait analyses[J].Oikos, 2008, 117(10): 1533-1541.

[3] Westoby M.A leaf-height-seed (LHS) plant ecology strategy scheme[J].Plant and Soil, 1998, 199(2): 213-227.

[4] Barboni D, Stevenson A C, Harrison S P,et al.Relationships between plant traits and climate in the mediterranean region:a pollen data analysis[J].Journal of Vegetation Science, 2004,15(5): 635-646.

[5] Garnier E, Laurent G, Bellmann A,et al.Consistency of species ranking based on functional leaf traits[J].New Phytologist, 2001,152(1): 69-83.

[6]Gusewell S.N∶P ratios in terrestrial plants: variation and functional signi fi cance[J].New Phytologist, 2004, 164(2): 243-266.

[7] Henley W J, Leavasseur G, Franklin L A.Photoacclimation and Photoinhibition in Ulva Rotundata as influenced by nitrogen availability [J].Planta, 1991, 184,235-243.

[8] Ackerly D.Functional strategies of chaparral shrubs in relation to seasonal water deficit and disturbance [J].Ecological Monographs, 2004, 74(1):25-44.

[9] Traiser C, Klotz S, Uhl D,et al.Environmental signals from leaves-a physiognomic analysis of European vegetation[J].New Phytologist, 2005, 166(2): 465-484.

[10]Byars S G, Papst W, Hoffmann A A.Local adaptation and cogradient selection in the alpine plant, Poahiemata, along a narrow altitudinal gradient[J].Evolution, 2007, 61(12): 2925-2941.

[11]Wright I J, Ackerly D D, Bongers F,et al.Relationships among ecologically important dimensions of plant trait variation in seven Neotropical forests[J].Annals of Botany, 2007, 99(5):1003-1015.

[12]Mcgill B J, Enquist B J, Weiher E,et al.Rebuilding community ecology from functional traits[J].Trends in Ecology & Evolution,2006, 21(4): 178-185.

[13]张慧文,马剑英,孙 伟.不同海拔天山云杉叶功能性状及其与土壤因子的关系[J].生态学报,2010, 30(21): 5747-5758.

[14]祁 建,马克明,张育新.辽东栎(Quercus liaotungensis)叶特性沿海拔梯度的变化及其环境解释[J].生态学报, 2007,27(3): 930-937.

[15]吴 琴,胡启武,郑 林.青海云杉叶寿命与比叶重随海拔变化特征[J].西北植物学报, 2010, 30(8): 1689-1694.

[16]郑志兴,孙振华,张志明.干热河谷植物叶片,树高和种子功能性状比较[J].生态学报, 2011, 31(4): 982-988.

[17]尧婷婷,孟婷婷,倪 健.新疆准噶尔荒漠植物叶片功能性状的进化和环境驱动机制初探[J].生物多样性, 2010, 18(2):188-197.

[18]周 鹏,耿 燕,马文红.温带草地主要优势植物不同器官间功能性状的关联[J].植物生态学报, 2010, 34(1): 7-16.

[19]冯秋红,史作民,董莉莉.南北样带温带区栎属树种功能性状间的关系及其对气象因子的响应[J].植物生态学报, 2010,34(6): 619-627.

[20]董莉莉,刘世荣,史作民.中国南北样带上栲属树种叶功能性状与环境因子的关系[J].林业科学研究, 2009, 22(4): 463-469

[21]宝 乐,刘艳红.东灵山地区不同森林群落叶功能性状比较[J].生态学报, 2009, 29(7): 3692-3703

[22]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社, 2000:135-155.

[23]李永华,罗天祥,卢 琦.青海省沙珠玉治沙站17种主要植物叶性因子的比较[J].生态学报, 2005, 25(5): 994-999

[24]郑淑霞,上官周平.不同功能型植物光合特性及其与叶氮含量、比叶重的关系[J].生态学报, 2007, 27(1): 171-181

[25]Wilson P J, Thompson K, Hodgson J G.Specific leaf area and leaf dry matter content as alternative predictors of plant strategies[J].New Phytologist, 1999, 143(1): 155-162.

[26]Roche P, Diaz-Burlinson N, Gachet S.Congruency analysis of species ranking based on leaf traits: which traits are the more reliable?[J].Plant Ecology, 2004, 174(1): 37-48.

[27]Cornelissen J H C, Lavorel S, Garnier E, et al.A handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide[J].Australian Journal of Botany,2003, 51(4): 335-380.

[28]Maharjan S K, Poorter L, Holmgren M, et al.Plant Functional Traits and the Distribution of West African Rain Forest Trees along the Rainfall Gradient[J].Biotropica, 2011, 43(5): 552-561.

[29]王 华, 牛德奎, 胡冬南,等.不同肥料对油茶林土壤及叶片磷素状况的影响[J].经济林研究,2014,32(4):52-57.

[30]刘萌萌, 曾燕如, 江建斌, 等.香榧叶片中8 种矿质元素年周期季节性变化规律[J].经济林研究,2014, 32(2): 105-109

[31]张 林,罗天祥,邓坤枚.云南松比叶面积和叶干物质含量随冠层高度的垂直变化规律[J].北京林业大学学报,2008, 30(1):40-44.

[32]Wang G.Leaf trait co-variation, response and effect in a chronosequence[J].Journal of Vegetation Science, 2007, 18(4):563-570.

[33]王晓洁, 张 凯, 肖 迪,等.凉水天然红松阔叶混交林主要植物叶片性状相互关系研究[J].中南林业科技大学学报,2015, 35(9): 52-58.

Effect of precipitation gradients on leaf functional traits of main plant inPinus tabulaeformisforest

ZHANG Kai1, HOU Ji-hua1, LIANG Dong2

(1.Key Lab.For Forest Resources & Ecosystem Processes of Beijing, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;2.State Grid Beijing Economic and Technological Reaearch Institute, Beijing 100083, China)

In order to explore the relationship between plants functional traits and precipitation gradient,the plant species from seven naturalPinus tabulaeformisforests indifferent locations (Liaoning, Beijing, inner Mongolia, Shanxi, Shaanxi and Qinghai) are gathered and their leaf dry matter content (LDMC), speci fi c leaf area (SLA), leaf nitrogen concentration (LNC), leaf phosphorus concentration(LPN) and chlorophyll content (CHC) were set as the indictors and measured.The main results were as follows:(1) At a certain precipitation gradient (an average annual rainfall less than 2000 mm),SLA can be the typical leaf functional traitreflecting colony differences between regions, and there is obvious linear relationship between SLA and average annual precipitation; (2) Precipitation changehas a signi fi cant impact onleaf functional traits of plants, the leaf functional traits of plants of different life forms have different response degree and change trend with the precipitation change, and there are different response ways to precipitation gradient between different leaf functional traits; (3) At a certain precipitation gradient, there are differences between intraspecific and interspecific changes of leaf functional traits in all aspects except LDMC, indicating that there are no signi fi cant connection betweenintraspeci fi c and interspeci fi c changes of one leaf functional trait, intraspeci fi c and interspeci fi c changes of leaf functional traits are related to the studied species and traits.

Pinus tabulaeformis; leaf functional traits; precipitation gradient; SLA (speci fi c leaf area)

10.14067/j.cnki.1673-923x.2016.07.009

http: //qks.csuft.edu.cn

S722.1

A

1673-923X(2016)07-0048-07

2015-08-23

国家自然科学基金青年基金项目(31000263);教育部科学技术重点项目(107014)

张 凯,硕士研究生

侯继华,副教授,博士;E-mail:houjihua@bjfu.edu.cn

张 凯,侯继华,梁 冬.油松天然林内主要植物叶功能性状随降水梯度的变化[J].中南林业科技大学学报,2016, 36(7):48-54, 59.

[本文编校:吴 毅]