用“有效问题”建构科学“生本课堂”

2016-12-12向娟

向娟

(浙江省乐清市大荆镇第四中学)

用“有效问题”建构科学“生本课堂”

向娟

(浙江省乐清市大荆镇第四中学)

生本课堂的内涵是高效、健康、快乐。初中科学课堂教学应从过去以教师为中心、以教材为线索去传授机械性、模仿性、重复性的知识,转向以学生为中心、以问题为线索,让学生在解决问题的过程中学会思维,快乐学习,健康成长。然而,在现实的科学课堂教学中,许多问题“无效”“低效”,甚至“减效”。因此,分析了初中科学教师课堂提问存在的困惑,并阐述了有效问题的特征以及提出相关对策助其改善,从而使有效问题成就高效教学。

生本课堂;有效问题;实践策略

生本课堂就是以学生为主体,始终关注学生的学习状态,学习过程的综合表现以及学习效果。其衡量的根本标准是“学生是否主动参与学习”以及“是否达成教学目标”。

有效问题是实现生本课堂的重要手段。通过教学中对问题的探究,学生在认识上能获得质的飞跃,在思维上得到新的发展。因此,在生本课堂中,有经验的科学教师总是精心设计问题,竭力点燃学生思维的火花,激发他们的求知欲望。然而并非所有的问题都能达到预期的目标。

一、有效问题的困惑

1.无效

无效的问题通常表现为设计笼统,目的不明确。例如:在教学“力的存在”时,教师让学生“利用桌上的器材来显示力的存在,并将实验过程和实验现象写在磁条上”。在各小组学生将完成的磁条贴在黑板上后,教师想让学生“通过对这些磁条分类”来理解“力有两个不同的作用效果”。于是问:“如何将它们分类呢?”结果,有的学生根据施力物体不同来分类,有的同学根据受力物体不同来分类……这个案例中,我们不难发现,由于教师在提问时,没有表达清楚问题的意图,于是使学生产生答非所问的现象。

2.低效

低效问题表现为启发性缺失。例如:松树是被子植物还是裸子植物?根据科学课堂观察发现,这种提问方式,使学生停留在对事件进行“是”“非”判断的层面上,很容易造成学生思维的局限性,使学生很难有所创新。

低效的问题也表现为难易程度两极化。根据“耶克斯—多德森定律”过难或过易的任务都会降低动机水平,影响学习效率,因此过难或过易的问题不能训练学生的思维。只有难易适度的问题,学生通过努力获得成功后,才能使学生产生自豪感,促进能力的提高。

3.减效

减效的问题表现为忽略了“以生为本”。例如,复习“功率”时,教师提出了这些问题:“我们用一个什么量来描述做功的快慢呢?”“功率的单位和计算功率的公式各是什么?”……这位教师将问题设计的重点放在了应付考试上面,而没有能够考虑到生本因素,设计一些激发学生思维和兴趣的问题,这样做不但影响了课堂教学的效果,而且减弱了学生学习的积极性。

纵观上述三种现象,当问题没有发挥应有的效益时,不仅浪费了学生的探究时间,还直接影响到学生探究科学的主动性。所以,我们有必要思考:究竟怎样的问题才是有效的问题呢?

二、有效问题的特征

在科学课堂教学中,总会有各种各样的问题产生,无论是预设的还是生成的,科学教师都要“以生为本”,用敏锐的洞察力和灵活的应变机制作出判断、筛选和重组。我认为当一个问题同时具备主体性、趣味性、真实性、可行性、驱动性时,才是一个真正有效的问题。

三、有效问题的策略

为体现“以生为本”的新课改理念,我根据有效问题的特征,提出了一些策略帮助改善科学教师的课堂提问行为。

1.目标明确,体现针对性策略

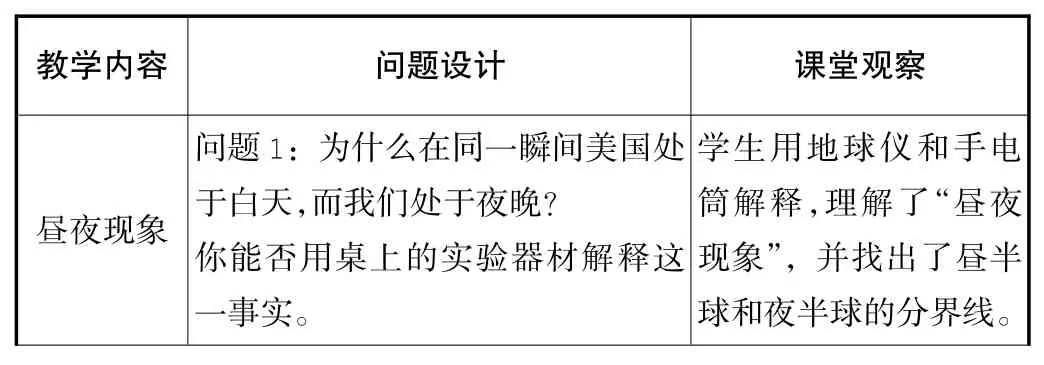

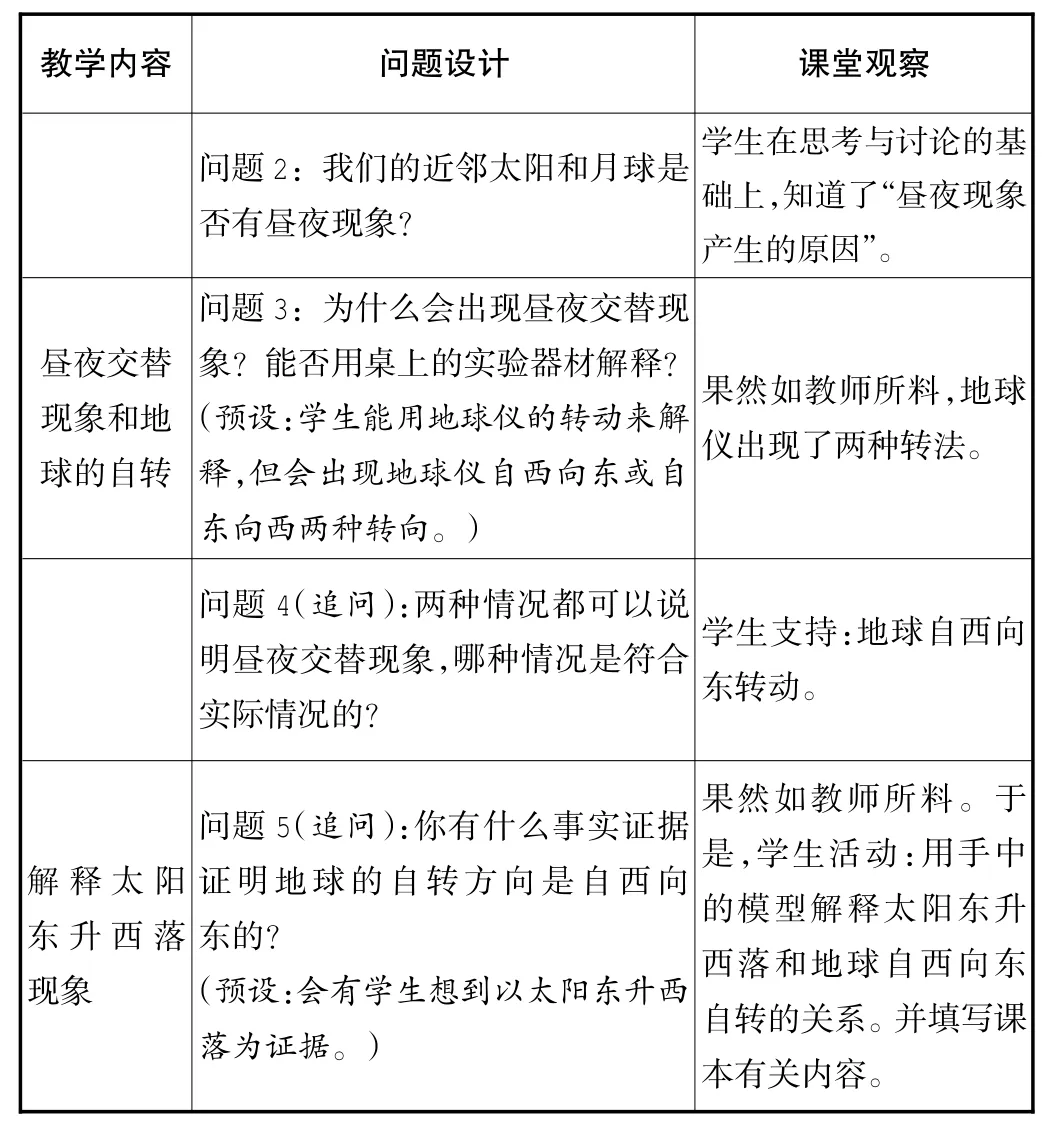

教师备课时要尽量了解学生的认知情况,研究学生的思维特点,结合教学内容,针对教学的重点、难点,精心设计有明确目标的几个关键性问题,使学生轻松掌握知识的重点、难点。接下来,我选取林大誉老师执教的《地球的自转》中的三个片段来说明:

教学内容 问题设计 课堂观察昼夜现象问题1:为什么在同一瞬间美国处于白天,而我们处于夜晚?你能否用桌上的实验器材解释这一事实。学生用地球仪和手电筒解释,理解了“昼夜现象”,并找出了昼半球和夜半球的分界线。

(续表)

总之,好的问题都是依据学情精心设计的结果,有明确的目标,有很强的针对性。同时,教师要有意识地为他们解决疑难问题提供桥梁和阶梯,引导他们一步步登上知识的殿堂。

2.创设情境,体现时机性策略

提问存在着一个最佳时间的选择问题,在一个完整的单位教学时间内,只有少数几个瞬间是提问的最佳时间。当教师明确了学生的认知水平后,有效的问题是可以预见的,但提出问题的最佳时机是生成性,如当教学到达关键处时,当教学到达疑难处时,当教学到达提升处时,当教学到达矛盾处时,都是呈现问题的好时机。所以,科学教师要预设的不仅是问题内容,还应该包括能产生这个有效问题的情境。

例如,在“水的浮力”之“物体浮沉的条件”教学时,学生对物体的沉浮大多认为“重的沉,轻的浮”,真的是这样吗?

教师创设了一个情境:拿来较重的木块和很轻的回形针分别轻轻放入玻璃水槽中,学生所看到的恰恰是重的浮,轻的沉。面对实验事实,与他们的前概念发生了冲突,有效地激起了他们的探究欲望。

于是教师适时提出问题:物体在水中的沉浮究竟与什么有关呢?这个问题“一石激起千层浪”,引得他们更深的思考:难道和重量没关系,与体积有关?那与体积又存在着怎样的关系?这时的学生内心充满了疑惑,他们既对自己原先的认识产生了否定的态度,但同时又无法寻找到合适的答案,产生了强烈的探究欲望。

教师又对学生提出的“物体体积大小会影响物体的浮沉状态”组织学生进行探究实验:将一只鸡蛋(控制体积相等)放在盛有清水的烧杯里,然后逐渐将食盐溶解在水中。通过鸡蛋在水中的浮沉,引导学生得出“物体受到的浮力与物体的体积无关”以及“物体浮沉是由物体的重力与浮力的大小关系决定的”。

通过问题情境的设置以及适时提问,使学生的前概念与科学概念产生冲突,当学生无法用自己已有的前概念来解释看到的现象,就不得不对已有的前概念进行反思,经历思想上的冲突和震撼,从而激发学生继续探究的热情。

3.层层递进,体现渐进性策略

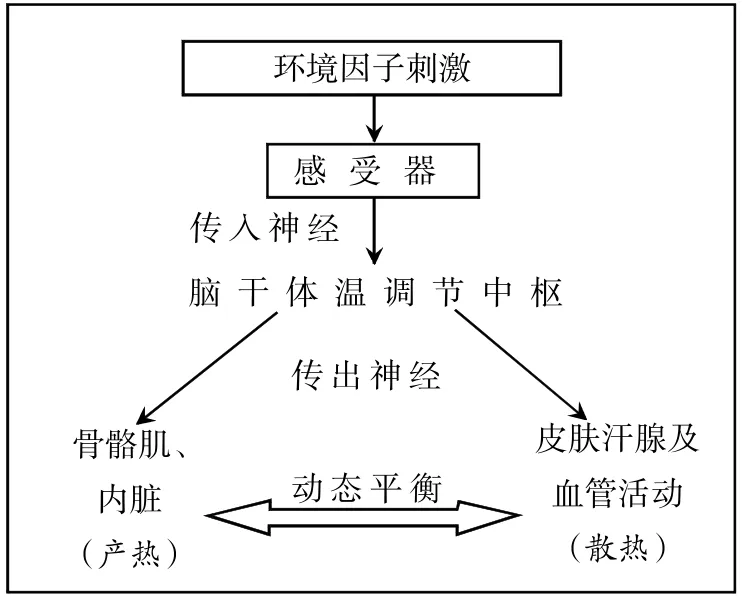

问题设计应根据学生的“现有发展区”,由浅入深,由易到难,把学生的思维逐步引向“最近发展区”。首先,问题设计的起点不能太高,尽量设计一些能引起学生注意和兴趣的中难度或中低难度的问题,以达到激发学生的兴趣,把学生引到主题上来的目的,而后面的问题则逐步深入,做到前一个问题是后一个问题的铺垫,后一个问题是前一个问题的深化、拓展,环环相扣,使得问题与问题间同时具有针对性和渐进性。例如,在复习“生命活动的调节”之“体温的调节”时,教师设计了三个主要的梯度性问题:

【活动】学生简单画出自己一天中的体温变化图

问题1:为什么一天中我们的体温不会出现大幅度的波动?

生:人体产热和散热保持动态平衡的结果。

问题2:夏天温度高,冬天温度低,在不同的环境中,神经系统是如何调节产热和散热平衡,使体温恒定?

生:高温环境,通过血管舒张和分泌汗液来增加散热;低温环境,通过骨骼肌的战栗增加产热和血管收缩减少散热……

(教师同步展示血管的图片,并引导学生说出神经系统调节体温的整个过程)

问题3:两种环境下的体温调节过程有哪些共同点?

生:感受器接受刺激,产生神经冲动,传入神经将冲动传导到脑干的体温调节中枢,再经传出神经传导到效应器,做出相应的反应。

通过以上三个问题,引导学生得出体温调节的概念图。学生发现“体温调节”也需要完整的反射弧:

通过梯度性问题的设计,既能给学生清晰的知识层次感,体现出知识结构的严密性、科学性、条理性,又能形成一个全体学生积极进取的良好课堂氛围。

总之,在生本课堂中,有效提问是一个引导转化的手段。通过提问这座“桥梁”,教师引导学生从困惑走向理解,在实现教学目标的同时培养学生的问题意识、批判性思维能力和对话能力,真正让学生学会和体验有效问题的学习。所以,在课堂上问题的设计要能唤起学生心灵深处那种学习探究的情感需要、认知需要,同时,教师要将真心与激情浸润在课堂教学的全过程,尊重与关注每一位学生,满足并提升每一位学生的发展需要。只有在这样的共同配合下,才能教学相长,才能实现高效的教学。

[1]卢正芝,洪松舟.教师有效课堂提问∶价值取向与标准建构[J].教育研究,2010(4).

[2]王宇新.“生本课堂”上的教师[J].新课程学习(中),2014(9).

·编辑 温雪莲