寻觅20世纪中华文化产业的源头——读李斌《鸳鸯蝴蝶派与早期中国文化创意产业(1919-1930)》

2016-12-10高建国

◎ 高建国

寻觅20世纪中华文化产业的源头——读李斌《鸳鸯蝴蝶派与早期中国文化创意产业(1919-1930)》

◎ 高建国

2015年11月,扬州广陵书社推出一本新书:《鸳鸯蝴蝶派与早期中国文化创意产业(1919~1930)》。我认为,它是一本特殊的史志著述。书名虽称“中国”,背景却是在上海和苏州,而苏州人又占了多数。所以,它论述的内容,主要还是民国苏沪的文化创意产业。

鸳鸯蝴蝶派,是中国现代文坛的一个创作群体,成员多为苏州人。由于价值取向特殊,一直引起学界关注,研究著述汗牛充栋。截至2016年3月,中国知网(CNKI)以“鸳鸯蝴蝶派”为主题的文献,多达1500余条。这还不包括,对他们成员及著作、作品的个案研究成果。这说明,要在鸳鸯蝴蝶派的研究选题上,有所突破,并非易事。但本书作者李斌先生,以此内容申报的课题,连续受到国家及省级主管部门的支持,使之成为诸多社科基金项目。李斌在各种学术期刊上发表的相关论文,也引起了一定反响,这很值得我们深入探讨。2011年11月,中共十七届六中全会,审议通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出建设社会主义文化强国的战略目标。从此,推动文化产业快速、健康、有效、持续发展,便成了中国改革面临的新任务。支撑“文化复兴”战略的,是中国传统文化的血脉与源流。所以,文化复兴的终极目标,就是激发人们的文化自觉,推动文化的继往开来。李斌先生将鸳鸯蝴蝶派对文化产业的探索与实践,作为一个突破口,以此总结和勾勒20世纪苏沪文化创意产业的发端与发展,我以为,这不啻是一项学术创新,它对未来中国创意产业的走向,都能起到启迪和示范作用。

该书的研究路径,独辟蹊径,也值得我们关注。作者在“后记”说,“文化创意产业已成为我国经济结构与社会发展调整的重要力量。正因为文化创意产业发展已成为我国重大战略,所以对其历史流脉的研究就显得尤为必要。”①文献梳理后发现,中国创意产业的发展图景,果然是宏大而壮阔的,它的深度与广度,远超人们的想像,相关研究成果也源源不断问世。截至2016年3月,中国知网(CNKI)以“文化创意产业”为主题的文献,多达9500余篇②;亚马逊图书网以“文化创意产业”为主题的著作,多达754部③;本书从影视视角切入的“文化创意产业”研究,之前也出版过类似的著作,比如《中国影视文化创意产业发展创新研究》④。面对这样一个热门选题,想要有所突破,难度可想而知。李斌先生的研究策略,之所以与众不同,就在于立足本土资源,遵循扬长避短规律,在学术路径上标新立异。李斌是新苏州人,他的本硕博,都就读于此,对吴文化深度浸染,能够充分领悟与接受苏州文化的精髓。这种积淀有益于课题研究。苏州是一座古城,有2500年漫长历史,其文脉源远流长,滋养和影响了历朝历代的文人墨客。在中国现代文学史上,以包天笑、周瘦鹃、范烟桥为代表的鸳鸯蝴蝶派作家,绝大多数人都是苏州人。李斌将他们当作研究对象,自然如鱼得水。本书形成前,作者曾发表一系列相关论文:《范烟桥与中国早期电影》⑤《徐碧波与早期中国电影》⑥《周瘦鹃〈影戏话〉与中国早期电影观念生成》⑦《初探民国苏州报纸〈大光明〉广告》⑧《徐枕亚及其〈玉梨魂〉电影研究》⑨《论吴文化与苏州创意产业发展》⑩等,均从本土的文化现象中就地取材,以此延伸和辐射其他作家。这种举一反三、触类旁通的思维方式,可不断拓展学术内容,在课题研究上事半功倍。这项研究也为苏州总结了现代文化创意产业的诸多成果,可谓花开两面,一举多得。尽管相关成果多如牛毛,丝毫不影响本书在学界的特色与地位。

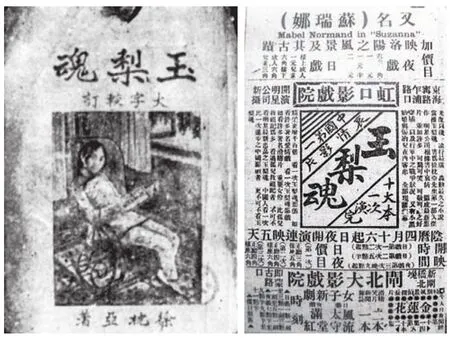

左图为徐枕亚的小说《玉梨魂》封面 右图为刊登在《申报》上的电影《玉梨魂》的广告(载于《申报》1924年5月19日)

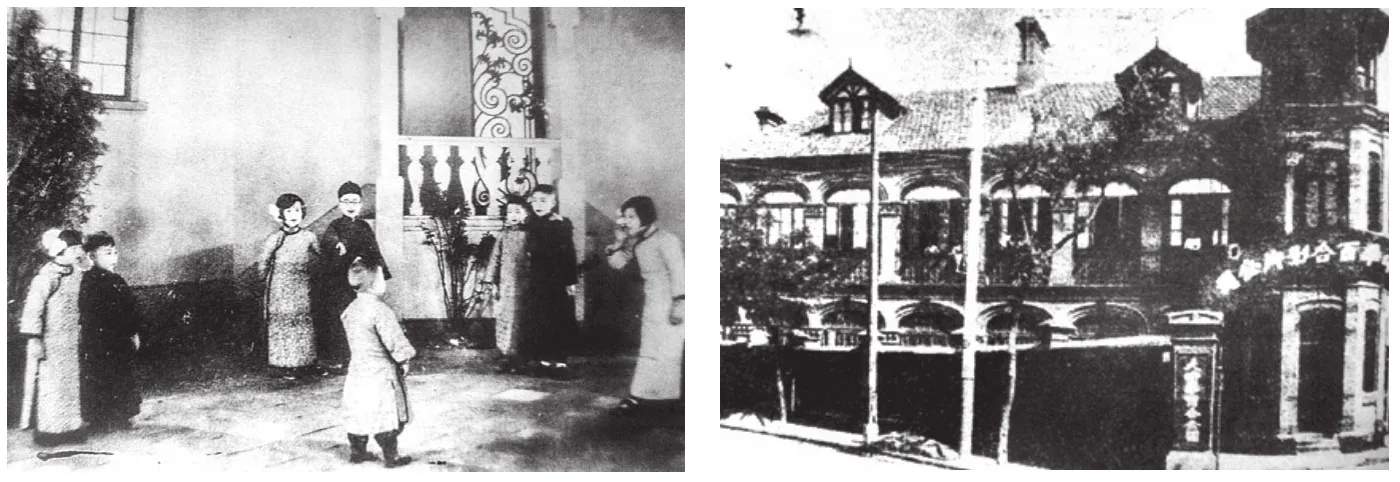

左图为1924年出品的周瘦鹃编剧的电影《水火鸳鸯》剧照 右图为觅鸳鸯蝴蝶派任职的大中华百合电影公司的外景照——本书第三节“电影市场的拓殖 二、创办电影公司”插图

为了准确研究鸳鸯蝴蝶派的文化创意产业活动,本书刻意凸显了宏大的社会背景,其中有苏州也有上海。这为读者的学术解读,拓展了思维。比如上海,作为民初中国的大都市,为何能成为鸳鸯蝴蝶派文化创意产业的大本营?要探究这个问题,必须从理论与现实两个角度,来寻找文化创意产业生存的合理性。本书探讨这一议题的理论依据,是美国卡耐基梅隆大学的查德佛罗里达教授发表的研究报告,《“创意时代”的欧洲》。查德佛罗里达认为,“欧洲创意指数”包含三方面:人才指数、包容性指数和技术指数。人才指数,是指创意人才在整个从业人数中的百分比;技术指数,是指研发、创新和高科技指数;包容性指数,是指一个国家或者民族对反现代或反世俗的价值观的态度。而“3T”理论,是构建创意城市的关键要素,它包括技术、人才和包容度三方面。⑪对照这一理论,上海无疑是当时中国的首选地。民初上海最空前的资本,就是能够吸引大量移民与人才,来到这里创业淘金,形成新型上海市民阶层。这是文化创意产业的社会基础。他们中相当多的人,具有一定资本或技术生存手段,比如城市资产者、产业工人、银行或公司职员、中小商人、拿工薪的专业人员、工程师、律师、医生、会计师、建筑师、记者、编辑、作家、中小学教员、账房、伙计、学徒、小贩、工匠等⑫。从世界先进技术进入中国的视角看,上海也是第一站,它能影响和改变上海的文化产业形态,使之成为新兴文化产业的发源地。由于引进了现代印刷技术,报刊杂志图书才可快速出版走向市场;由于引进了留声机技术,流行音乐才得以普及并形成产业。以当时上海的戏剧市场为例,沪剧、越剧、评剧、锡剧、甬剧、京剧、昆剧、淮剧、扬剧、苏剧、浦东说书、方言话剧等,之所以在上海广泛传播,影响巨大,正是依靠现代传播技术手段,推动这些流行文化走进千家万户,使之成为商业文化营销的重要资源。本书研究成果启示我们,创造产业市场、形成产业氛围、吸引产业人才,远比直接倡导、强行推动产业本身,要有效许多。

本书的另一个特点,是“论”与“述”在主题阐释中的有机统一。严格地说,本书属于史志类文本,内容表达突出一个“述”字。书名《鸳鸯蝴蝶派与早期中国文化创意产业(1919~1930)》,本身就有历史时间的界定,论述的内容,也局限在民初21年间的中国(苏沪)创意文化的起源、分类、发展。但它又不限于史实的介绍,在分类的历史表述中,还不时楔入一些恰到好处的背景介绍、名词解释或意义引申。如同布莱希特戏剧的间离效果,常常将读者从情节的感性投入中,剥离出来,来换一种理性的思维,看待和分析历史现象。比如第一章“鸳鸯蝴蝶派走向文化创意产业领域”,作者首先诠释了一座城市具有“文化创意”基础的三个条件;接着比较了“文化创意产业”和“文化产业”的区别;之后又对文化创意产业涉及的几个关键词汇,如“创意”“科技”“合作”“跨界”等,逐一做了注解。有了理念与内涵的准确把握,本书主体内容的史述,就会变得畅通许多,受众对学术信息的理解,也会更加通透与疏朗。在专用词语的阐述中,作者的思路常常跨界,从中西方不同的学术领域,借鉴参考有代表性的研究成果。比如,解释“创意”一词,作者便受到德国经济史与经济思想家熊彼得的论点启发。熊彼得在1912年认为,现代经济创新的关键,在于“知识和信息的生产、传播、使用”;⑬作者还从陈放、武力的《创意学》一书中,借鉴了有关“创意”的论述;⑭引用了学者李世忠《正确理解“文化创意产业”》对文化创意产业的界定理论。李世忠认为,“文化创意产业”之所以与“文化产业”不同,就在于突出文化创意与艺术、技术的融合,“文化产业不向第一、第二产业渗透,而文化创意产业则是把文化与创意,通过艺术与技术的手段,与第一、第二、第三产业融合,从而形成一个更大的产业群和更长的产业链。”⑮这样的研究成果,可增强本书史述的思想深度,也能解除读者阅读的专业困惑。

本书的信息传播,采用多元并进的方式,使之变得引人入胜。研究民国时代的文化创意产业,不是一件容易的事。一是缺乏现成的资料,研究者除了从较多的著述成果中转引有关资料,更需要从汗牛充栋的旧报刊中,去梳理和筛选有用的史料。笔者得知,作者在研究课题的过程中,常常泡在沪苏两地图书馆,从浩如烟海的故纸堆中,去查找可供参考的文献。上海图书馆收藏的民初报刊《新闻报》《良友画报》《上海画报》《电影月报》《电影杂志》《银星》《影戏杂志》《开心特刊》《明星特刊》《银星》《电影画报》《紫罗兰电影号》《上海影戏公司特刊》《新小说》《绣像小说》《紫罗兰》,苏州图书馆收藏的民初报刊《大光明》《吴县日报》《苏州明报》,北京中国电影资料馆收藏的《大中华百合特刊》(1925)、《天一特刊》(1925.10~1927.12),苏州大学、苏州科技大学图书馆收藏的民初相关史料,都成了作者查阅的对象。科研的前期资料准备,有时要比正式撰写论著更加艰苦。二是资料整理的艰难,旧报刊因印刷技术的局限,字迹常常印得模糊不清,收藏也不可能全面、完整。比如上海图书馆的《新闻报》(1914~1949)是微缩胶卷,《良友画报》是影印本,会给阅读带来不便。研究者不畏艰难悉心搜求,才能寻到有价值的文字与图片信息。从本书使用的大量论据来看,作者的前期资料筹备,确实投入了相当精力。大量一手史料在论证课题中的运用,使本书具有无可辩驳的逻辑力量与说服力。不同史料的密集印证,也说明作者对课题的把握,举重若轻而游刃有余,这对于一本研究100年前产业历史的专著来说,十分不易。此外,表格的运用,为本书增强了信息传播的便利性,它可让海量而复杂的信息接收,变得一目了然,使读者的文本阅读,更加简化与直观,由此增强阅读兴趣,而不会惮于学术的抽象。另外还有一个特点,即图像化的表达。书中插入不少民国初年的画面,比如与鸳鸯蝴蝶派有关的报刊、影戏、广告、图书等。这些内容,多为当时文化创意产业的成果,它们可以与文字、表格一道,相互印证同一段史实。这么一来,原本学术化的信息传播,就会变得形象生动。它为受众的信息接收,搭建了一个立体可视的传送平台。

王钝根主编的《社会之花》充满婉约古典风格的封面设计

本书的“文化创意产业”研究,终归是一个政策性选题,有极强的社会意义和应用价值。对于传统的鸳鸯蝴蝶派研究,它是一个突破,也是入选国家、教育部与江苏等各级社科基金的重要因素。本书由此开掘下去,我认为还可以引申出更多的学术创意。作者对相关史料的认真梳理,本来就是一段鲜活生动的历史景象,它给读者带来的文化信息,远非“产业”这两个字所能涵盖。民国初年的苏沪文人,都是人们景仰的文化精英,他们热爱生活、讲究生存质量。他们活在当时的本质目的,不是为了赚钱,更无“产业”理念。而是以文化的方式,印证自己对时代的态度,体现着中国文人的群体个性与精神形象。对这种个性和精神的研究,或许更能贴近中华文化的本质。因此读完这本书,我们对作者会有更多期待。

(作者联系地址:苏州科技大学)

注 释

①李斌:《鸳鸯蝴蝶派与早期中国文化创意产业(1919-1930)》,广陵书社2015年,第314页。

②http://epub.cnki.net/KNS/brief/result. aspx?dbprefix=CJFQ 。

③http://www.amazon.cn/s/ref=nb_sb_ noss_1?__mk_zh_CN=亚马逊网站&url=searchalias%3Dstripbooks&field-keywords=文化创意产业 。

④胡智锋:《中国影视文化创意产业发展创新研究》,中国传媒大学出版社,2014年。

⑤李斌:《范烟桥与中国早期电影》,《苏州教育学院学报》,2014年第5期。

⑥李斌:《徐碧波与早期中国电影》,《电影艺术》,2014年第4期。

⑦李斌:《周瘦鹃〈影戏话〉与中国早期电影观念生成》,《电影艺术》,2012年第3期。

⑧李斌:《初探民国苏州报纸〈大光明〉广告》,《创意与设计》,2014年第2期。

⑨李斌:《徐枕亚及其〈玉梨魂〉电影研究》,《电影评介》,2009年第3期。

⑩李斌:《论吴文化与苏州创意产业发展》,《常熟理工学院学报》,2010年第3期。

⑪胡社考、周冰毅、粟书军:《文化催生文化创意阶层》,《河北工程大学学报(社会科学版)》,2009年第3期,第29-30页。

⑫杨东平:《城市季风》,东方出版社1994年,第159页。

⑬李斌:《鸳鸯蝴蝶派与早期中国文化创意产业(1919-1930)》,广陵书社2015年,第33页。

⑭陈放、武力:《创意学》,金城出版社2007年,第11~12页。

⑮李世忠:《正确理解“文化创意产业”》,《社会科学论坛》2008年第11期,第150~152页。