禁绝与超越

——浅析宋辽历史语境下的胡服“吊敦”

2016-11-29中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院

张 玲,中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院

禁绝与超越

——浅析宋辽历史语境下的胡服“吊敦”

张 玲,中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院

论文以宋辽历史语境为背景,就胡服吊敦在宋代社会的发生及演进、吊敦与膝裤的异别辨析、吊敦形制语言的应用差异三个方面进行考察论述。文章揭示吊敦作为少数民族政权的视觉符号在宋代主流意识形态的禁绝中其广泛的社会渗入程度,并进一步探讨汉文化语境下的宋人在接受异族文化的过程中对吊敦形制语言的变通与重塑。

吊敦;袜裤;膝裤;形制

吊敦,又称钓墪,起源于早期的匈奴文化,形制似今日的长筒袜,但造型较为疏阔宽松,长度及膝,以吊带加以辅助固定。在宋人(北宋)语境下,吊敦是辽国契丹人的服饰,是少数民族身份标识的符号化表征。吊敦一词频繁出现于宋代历史的书写文本中,无论是官方的屡屡禁绝还是民间的潮流践用,都折射出胡服吊敦在宋人衣装生活中的渗入之深。宋人服饰的胡化,是民族文化交融的必然产物,对吊敦在宋代社会的发生形态以及发展流变加以深入探察,可以在异质文化的交融碰撞中近观宋人衣装生活的实貌。

1 吊敦在宋代语境中的发生及演进

吊敦在宋人生活中涉足之深,可以透过文献典籍中记载的诸多胡服禁令一探端倪。禁胡令频出于《宋史·舆服志》,北宋政和二年(公元1112年)正月五日止杂服禁令云:“衣服冠冕,取法象数,尊卑有别,贵贱有等各有其制,罔得僭踰。……习尚既久,人不知耻,……自今应敢杂服,若氈笠、钓墪之类者,以违御笔论。”“(政和)七年(公元1117年),又诏敢为契丹服若氈笠、钓墪之类者,以违御笔论。钓墪,今亦谓之袜裤,妇人之服也”。可见,在宋代统治阶级的意识形态中,吊敦为不折不扣的政治劲敌契丹服饰,应在严格管控的禁服之列。而对其三令五申加以禁绝的法令背后则昭示出吊敦在宋代社会的泛滥程度,“这说明违禁者极多,大有无法禁绝之势”。沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中亦认为,“‘吊敦’一作‘钓墪’,在宋代为奇装异服”、“但据一再禁令看来,却可推想当时(吊敦)至少在中下层社会必已相当流行,习为风气,还影响到社会中上层,正如同北宋男子流行文身,称‘锦体绣文’一样”。对胡服吊敦的禁绝,则是宋朝统治者对抗契丹政权所采取的政治行动的社会化延伸,企图在服饰文化上肃清异族政权的渗透及影响。这是民族矛盾以服饰为载体的显化投射。

上述禁令的末文有“钓墪,今亦谓之袜裤,妇人之服也”,在撰修宋史的元人眼中,吊敦就是蒙元时代的袜裤,是妇女所使用的服饰。元代社会如此,那么吊敦在宋代是否亦为妇女所专用呢?在《东京梦华录》卷7《驾登宝津楼诸军呈百戏》中有这样的记述:“驾登宝津楼,……继而露台弟子杂戏一段。是时弟子萧住儿、丁都赛、薛子大、……后来者不足数”,“女童皆妙龄翘楚,结束如男子,短顶头巾,各着杂色锦绣撚金丝番缎窄袍,红绿吊敦,束带”。在北宋杂戏表演中,女杂剧艺人“结束如男子”,既戴短顶头巾,着番缎窄袍及吊敦,通过一系列外在服饰将自己装扮成男子模样。显然,吊敦与头巾、窄袍一样,同属于“女扮男装”的造型道具,从性别属性来看,吊敦标志着服饰的男性取向特征,显然是男子身份的标识。河南偃师酒流溝宋墓出土杂剧人砖刻中有“丁都赛”人物砖刻像,短巾、窄袍、吊敦、束带等服饰与《东京梦华录》中所述人物形象完全吻合。宋人画《杂剧人物图》两女角中有一人,头戴裹巾,身着窄袍、膝下着网状长袜,足着弯弓短统靴,亦为女扮男装的打扮(如图1),吊敦的直观形象清晰可辨。学者程雅娟认为,宋代女杂剧艺人身着袜裤吊敦的本因在于掩饰过于明显的“金莲”小足,以配合“如男子”的英气装扮。沈从文先生认为,吊敦虽为国家法律所禁止,但宋、元、明法律都明确提出,“妓乐应承公事,诸凡穿着不受法令限制”,这便将女艺人排除在服饰限定之外。而宋代统治阶级服饰禁令的频繁出台则是最大程度地避免吊敦在男性社会成员中的流行与普及,但实际上这种影响已然存在。北宋诗人陈师道在《后山谈丛》中曾言及:“秘书丞张锷,嗜酒,得奇疾,中身而分,左常苦寒,虽暑月中著袜袴,纱緜相半”,可见吊敦在北宋上层士大夫阶层中已有所渗入,成为生活中的服饰品类。在宋代吊敦并非仅渗入男性服饰系统,除巧扮男装的女伶外,女性穿着吊敦的情况也有所发生,如南宋德安周氏墓便出土有长度及膝的袜裤实物,其样制与吊敦相雷同。但在福州南宋黄昇墓、南京高淳花山墓中均未见吊敦形制的袜裤出土,可见,在南宋社会晚期吊敦在女性生活中虽有所出现,但在上层阶层尚未普及。在阿城金齐国王完颜晏与妻子合葬墓中出土了吊敦形制的连袜裤,此物为女性墓主人所专有,而男性墓主人的出土服饰为足下有勾带的膝裤样式,仅脚踏带与裤筒相连,没有足袜结构。可见在蒙元政权建立之前的大金国,袜裤似已成为女性的专有服饰,元代则在此基础上加以继承和延续,故元人在撰修《宋史》时称吊敦为“妇人之服”便不足为奇了。

图1 南宋佚名《杂剧打花鼓图》,故宫博物院藏(采自《中国人物画经典·南宋卷2》,第18页)

吊敦在辽代为男子所着,具有标榜男性的典型特征。在辽宁省法库县叶茂台7号辽墓女性墓主人所穿为平脚膝裤,而非袜裤式样,“(墓主)下衣既有裳裙,还有套裤(即只有两个裤腿,上系带子悬绑在腰带上),裤腿塞在靴筒之内。足穿靴,和墓中有马具随葬,表现着游牧民族马上生活的特点”。可见契丹女性并没有穿着连脚吊敦的习尚。除契丹男子外,宋人史料还记载了夏国使节来访时穿着吊敦的情况。宋人孟元老在《东京梦华录》卷6《元旦朝会》中记述:“夏国使副,皆金冠,短小样制;服绯窄袍、金蹀躞,吊敦,皆叉手展拜”,这印证了至少在北宋时期,宋人眼中的吊敦在辽国以外的少数民族政权中也被使用。在新疆鄯善县苏贝希墓地出土的一件距今约2 500年(东周时期)的连靴皮裤(上有小孔,用于系挂绳带),为我国提供了关于少数民族吊敦形制的最初印象(如图2)。而蒙古国诺音乌拉M6号匈奴贵族大墓出土的西汉时期最早的一件锦面连袜膝裤(如图3)亦具有足袜与裤筒相连的典型特征(材质已由最初的皮革转为丝织物),学者程雅娟在《从匈奴铁马骑装至东洋雅乐舞服》一文中将其作为吊敦始于匈奴的物证,并认为吊敦后历经朝代更迭而用及辽金,笔者对此观点较为认同,在宋人语境中的契丹服吊敦,当源于同属于游牧民族的早期匈奴人的服饰传统。历史上北匈奴历时几个世纪的西迁对欧洲的影响亦或在服饰上有所体现,流行于欧洲中世纪哥特式时期的男子袜裤肖斯(chausse)与吊敦的形制构成极为相似,只是材料用羊毛便更易贴体及塑形。肖斯为袜子与裤筒相连,在袜子上沿处有孔洞穿绳在内裤腰侧扎系固定(如图4和图5)。肖斯最早为中世纪士兵穿铠甲时保护腿部,后期因为厚实的特点,被平民用来保暖御寒。西方的肖斯与东方的吊敦可谓有异曲同工之妙。

图2 苏贝希墓地出土皮质连袜膝裤,新疆维吾尔自治区考古所藏(采自《古代西域服饰擷萃》,第38页)

图3 蒙古国诺音乌拉M6号匈奴贵族锦面连袜膝裤 (采自《蒙古诺音乌拉发现的遗物》东京1960年)

图4 中世纪手抄本插画中的肖斯(采自httpweibo)

图5 对肖斯的现代复原(采自httpweibo.wbdacdn.comuser1757623951status3860231043735750)

2 吊敦与膝裤之别异

吊敦为袜与裤筒相连的形式,左右独立、不相连属,与开裆裤不同,为无腰无裆结构,辽墓虽无吊敦实物出土,但其式样可参见金齐国王完颜晏墓所出土的女性吊敦。与之相对应,同墓男性墓主人所着为勾带式结构的膝裤,脚口处无足袜相连,仅以带环钩挂在鞋底加以固定。此服饰形象在唐代驯马俑像(如图6)、南唐武士立像(如图7)、金代张瑀的《文姬归汉图》(如图8)中均有所显见。可见此种形制的膝裤在唐、五代、金时期皆为男子所普遍穿用。金墓中勾带式男式膝裤与女式袜裤一样,皆以裤筒上端的窄带在人体腰部加以扎系固定。

图6 唐代驯马俑像,中国国家博物馆藏(采自《中国美术全集26·雕塑编·隋唐雕塑》,第166页)

图7 南唐武士立像(采自《中国美术全集27·雕塑编·五代宋雕塑》,第22页)

图8 金代张瑀《文姬归汉图》,吉林省博物馆藏 采自《中国美术全集04·绘画编·两宋绘画(上册)》,第160页)

这种两腿分离式的膝裤并非少数民族所独有,在汉族服饰系统中也有存在。汉族的膝裤始称胫衣,不分男女,仅有两个裤管,无腰无裆,套在小腿部位,起到保暖和遮护的作用。《说文·衣部》:“绔,胫衣也”,清人段玉裁注:“今所谓套袴也。左右各一,分衣两胫”。《释名·释衣服》载:“袴,跨也,两股各跨别也”。北宋朱彧《萍洲可谈》卷三载:“余大父至贫,挂冠月俸折支,得压酒囊,诸子幼时,用为胫衣”。胫衣在宋代又被称为膝裤,据《朱子语类》记载,南宋奸臣秦桧在朝为相,虽得高宗皇帝的重用,但高宗对他也时有防范,秦桧死后,高宗不免松了口气,对臣下说:“联今日始免膝袴中带匕首!”,可见膝裤在宋代也是日常中的服饰品类,为汉族男子或女子所习用。到了明代,与原有的平脚口膝裤相并行(明定陵万历皇帝随葬品有缎纹龙戏珠膝裤)又产生了新的变体形式,即半袜式膝裤,且这种式样为缠足妇女所使用。明代胡应麟《少室山房笔丛·丹铅新录八·双行缠》载:“自昔人以罗袜咏女子,六代相承,唐诗尤众,至于杨妃马嵬所遗,足徵唐世妇皆着袜无疑也。然今妇缠足,其上亦有半袜罩之,谓之膝裤。恐古罗袜或此类”。清人赵翼在《陔馀丛考·袜、膝裤》对半袜膝裤进一步阐释:“俗以男子足衣为袜,女子足衣为膝裤。今俗袜有底,而膝裤无底,形制各别”。可见到了明清时期,膝裤这一概念似更多指向这种无袜底的半袜式结构,为女子所专用。在江西九江荷叶墩万黄氏墓中出土有缠枝花纹缎纹膝裤,其“膝裤共一对,呈直筒形,膝裤平口,似袜但无底,上达于膝,下及于踝,穿时以上口后部的两带系附于胫部,可加罩在长裤之外”(如图9)。清人刘廷玑在《在园杂志》中对女性这种半袜膝裤的成因加以诠释:“自缠足后,……易以无底直桶名曰褶衣,亦约凌波小袜,以罩其上。盖妇人多以布缠足,而上口未免参差不齐,故需以褶衣覆之(原注:今称褶衣,即膝裤也)”。可见到了清代这种女性半膝裤又称为褶衣了。

图9 缠枝花纹缎纹膝裤(明代)(采自《云想衣裳——六位女子的衣橱故事》彩图版)

吊敦和勾带式膝裤为少数民族所习用,无论是连袜还是勾带,都出于骑马御射的方便之需,使裤管在靴子内得以平顺固定。其中吊敦历史久远,赋予浓郁的少数民族特色,后逐渐为宋代社会所效仿,虽禁不绝。勾带式膝裤虽出自胡人,但其形制大体与汉人胫衣有所相似,当属于风格较为接近的服饰品类。以此分析,宋人在衣服禁令中,所一再强调和杜绝的吊敦当为独具少数民族特色的袜裤,而非指勾带式膝裤,因后者的形制与汉人的膝裤结构大同小异,民族特征区别不大。近代的少数民族服饰中也大量存在着无带无袜式的膝裤造型,或受到汉族文化的影响所致,造型简洁质朴。如鄂伦春族的袍皮膝裤(如图10)、赫哲族的鱼皮膝裤(如图11)、蒙古族的织锦膝裤(如图12)等。此外在十九世纪末到二十世纪初俄罗斯境内的远东那乃人也穿着无袜无带式样的膝裤(如图13),体现了受地域条件的影响,从实际生活的需要出发,各民族服饰创造上所具有的趋同性特征。

图10 鄂伦春族狍皮膝裤(现代)

图11 赫哲族鱼皮膝裤(现代)

图12 蒙古族摔跤服-膝裤(现代)

图13 俄罗斯境内远东那乃人膝裤(19世纪末-20世纪初)

3 吊敦形制语言的应用差异

吊敦形制语言的构成必然与生活方式的选择、使用功能的诉求息息相关。胡服吊敦在融入宋人衣装生活的过程中,是被原封不动地加以全盘接受,还是有所选择性地吸收,吊敦中游牧民族的文化基因是否被完好地传递,本小节将着重探讨胡服吊敦在被宋人借鉴使用后在形制语言上的差异变化及其日常的功用价值。

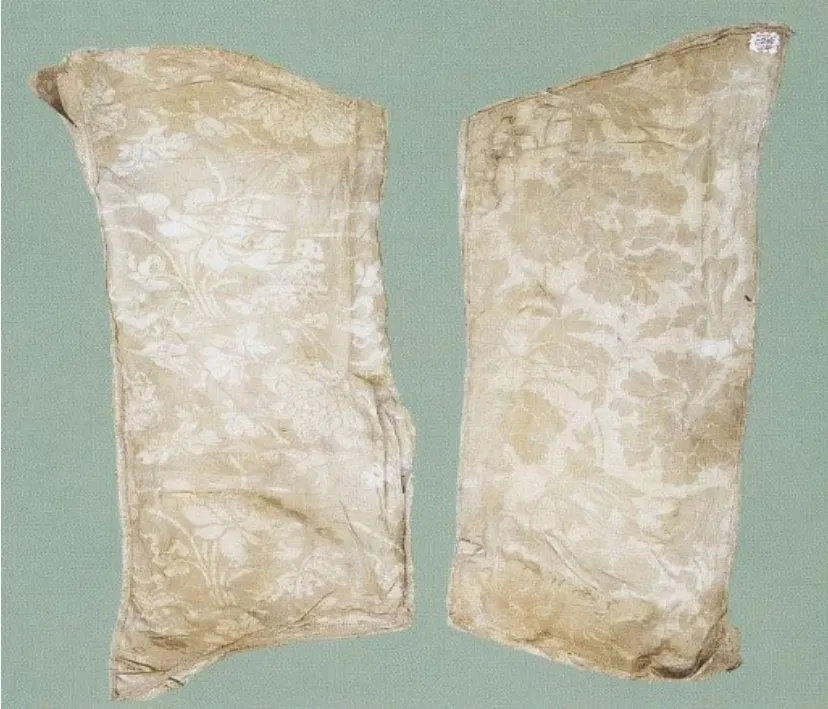

因辽代墓葬尚未有论文所界定的袜裤吊敦的实物问世,所以研究标本将选取金代墓葬出土的吊敦实物为参考,大金国为女真族所建立,其与契丹所建立的大辽国同属于少数民族政权,《金史·舆服志》记载,“金初得辽之仪物,既而克宋,于是乎有车辂之制”,可见在国家仪服制度上金国还是以辽为参考和借鉴,金人的服饰吊敦具有代表辽在内的少数民族服饰的典型特征。金齐国王墓(1162年)出土的女性吊敦将作为少数民族袜裤的研究标本。南宋德安周氏墓中出土的女性袜裤(1274年)将作为汉族女性使用吊敦的情况来考察。

3.1 金人吊敦的形制特征与功用

据《金代服饰-金齐国王墓出土服饰研究》一书记载金齐国王墓出土女性吊敦两件,均为夹绵质地,为“绛绢绵吊敦”(如图14)和“棕黄小朵暗花罗绵吊敦”(如图15)。从墓主人穿着的层次看,棕黄小朵暗花罗绵吊敦直接套在墓主人双腿之外,吊敦上口前端的丝带与腰部抱肚下端的系带彼此扎系固定,棕黄小朵暗花罗绵吊敦外面穿罩一条团花绣绵大口袴,而大口袴外又穿套一件绛绢绵吊敦,吊敦外再罩一条襜裙,裙外着一暗花罗团衫。此构成女真人穿搭吊敦的一般服饰秩序。夹绵吊敦为冬季所着,春夏季节当换为轻薄的单层或夹层,可不加绵絮。这两件吊敦的形制大致相同,每一件吊敦分为裤筒和足袜两部分组成。以绛绢绵吊敦为例,此吊敦“左右成对,以绛色绢为面料,黄绢衬里,内絮薄丝绵。吊敦分上下两部分缝合,上部为裤筒,其一由一块料裁制,后合立缝。另一双加条料拼接。裤腿上口前高后低,前端钉条平头黄绢系带。裤筒下部内外两侧由下向上收口各叠褶三条。下口踝部接缝足袜,袜由内外两片对缝合制。吊敦通高76.5厘米,足袜高8.5厘米,底长20厘米,前脸长10厘米,筒袜接缝处宽14厘米,裤筒上口宽39厘米,系带长37厘米,宽8厘米”。而另一件穿在大口裤里面的棕黄小朵暗花罗绵吊敦在形制结构上与绛绢绵吊敦大致相同,只是由于穿在里面的缘故,裤筒围度较前者较为细窄,以贴服腿部的需要。

图14 绛绢绵吊敦(采自《金代服饰—金齐国王墓出土服饰研究》,彩色图版158)

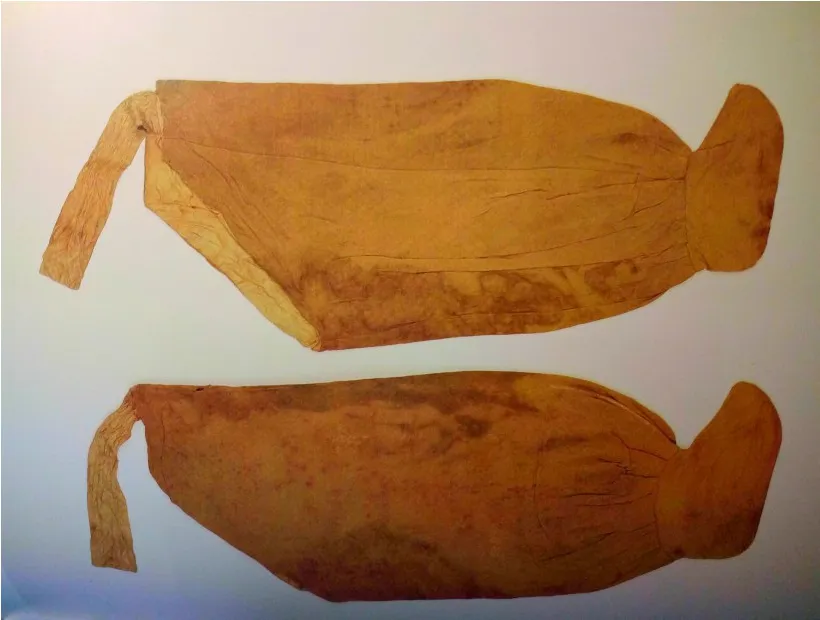

图15 棕黄色小朵暗花罗绵吊敦(采自《金代服饰—金齐国王墓出土服饰研究》,彩色图版165)

这两件吊敦,均系挂在墓主人腹部的前侧(一个系挂在抱肚的预设系带上,一个系挂在大口裤的预设系带上),从而加以附着固定。可见,吊敦与其他服饰之间形成了有机的配套组合秩序,它构成少数民族服饰系统中一个重要的组成部分。吊敦分为单、夹、绵以适应四季不同的气候变化。吊敦是游牧民族骑马射御生活方式下对腿部加以防护的产物,生活中可以根据需要多层次穿着,因为无裆无腰不会因层数的增多而对裆部的舒适度造成影响。金齐国王墓出土的吊敦实物与蒙古国诺音乌拉M6号匈奴贵族大墓出土的西汉时期的锦面连袜膝袴在形制语言上基本相同,虽历经时代的变迁,在服饰材料上愈加精美细腻,但其形制语言仍具有较强的游牧民族特色,即便由于政权的建立脱离了少数民族早期的游牧生活,这种最初因功能而产生的服饰由于文化惯性的存在并未退出生活空间的实践场域,并且对周边汉族的服饰文化产生了一定的影响和冲击。

3.2 宋人吊敦的形制特征与功用

《南宋德安周氏墓》一书提供了关于宋人穿戴吊敦的实际例证。该墓出土长筒袜三双,中筒、短筒各两双。经过仔细比对,该墓出土的长筒袜与少数民族吊敦的形制特征大体契合。“长筒袜分三段式,圆跟,脚尖上翘,上端系带。长40厘米,筒宽12~13.5厘米,脚尖到脚跟长17厘米,带长22厘米”。由于汉族服饰系统中不具备便于吊敦钩挂的配套服饰,为了使袜裤固定于膝部不向下褪落,宋人袜裤在上口处纵向预留一定长度的收口结构,两根带子横向缠绕扎系在膝盖处固定,而非像金人那样垂直吊挂在腰部。裤筒内侧有一纵向活褶,提供腿部所需的容量空间。袜子前部向上翘起,以契合墓主人周氏缠足后上翘的足形的需要(如图16)。

图16 南宋德安周氏墓吊敦(采自《南宋德安周氏墓》彩图版,第4页)

出现在南宋女性衣装生活中的吊敦,继承了少数民族服饰的基因传统,但又根据自身的生活方式、穿着习惯加以灵活变通。此吊敦一般穿于开裆裤之外,吊敦外罩长裙,足下穿小脚式尖形翘头弓鞋。宋代杂剧伶人则是为演出活动的方便,在吊敦外直接穿靴。如前所述,由于宋代以来妇女缠足之风日盛,为掩盖裹脚布的层叠参差之陋,在外面穿套一双全足式袜裤,确实具有美观雅致的装饰效果。由此不难看出,宋代社会对吊敦这一外来事物采取了因地制宜的接受政策,从自身生活方式出发,对其结构细节做出适当的变通和调整,体现出本土化发展的风格特色。

4 结语

吊敦作为少数民族游牧文明的功能化产物,伴随着匈奴人的铁骑而流播四方。历经岁月的更迭与变迁,其在辽、夏、金、元蒙时期得以持续的存在和发展。宋政权在与辽少数民族政权的博弈对抗中,通过政治干预对胡服吊敦妄加禁绝,试图在服饰文化上肃清异族政权的渗透及影响。但数度禁绝的背后是吊敦在有宋一代的泛滥与超越,其在士大夫、市民阶层不同程度地得以渗入。在异质文化的交融互动中,胡服吊敦在形制构成上被宋人有选择地加以吸收和采纳,并与自身服饰系统、生活方式相适应,宋人完成了对这一外来服饰本土化的变通与重塑。

[1]【元】脱脱撰,《宋史》,中华书局,卷153志,第160《舆服五》:938-939.

[2]刘复生.宋代衣服变古及其时代特征——兼论服妖现象的社会意义[J].中国史研究,1998.02:88-89.

[3]【宋】孟元老撰,《东京梦华录》,中州古籍出版社,2010.06:102-139.

[4]沈从文,《中国古代服饰研究》,上海书店出版社,2002.08:44,439.

[5]辽宁省博物馆,辽宁铁岭地区文物组:法库叶茂台辽墓纪略,《文物》,1975.12:39.

[6]程雅娟.从匈奴铁马骑装至东洋雅乐舞服[J].美术与设计,2015.05:35.

[7]【清】段玉裁撰,《说文解字注》,中华书局,2013.07:661.

[8]【宋】朱彧撰,《萍洲可谈》,中华书局,2007.11.

[9]【宋】黎靖德编,《朱子语类》,中华书局,第八册卷第一百三十一,1986.03:3162.

[10]【明】胡应麟,《少室山房笔丛》,中华书局,1958.10:71.

[11]【清】赵翼著,《陔余丛考》,湖北人民出版社,1990.01:580.

[13]【清】刘廷玑撰,《在园杂志》,中华书局,2005.01.

[14]【元】脱脱撰,《金史》,中华书局,卷43志第24《舆服上》,1997:256.

[15]赵评春著,《金代服饰——金齐国王墓出土服饰研究》,文物出版社,1998.06.33.

[16]周迪人等著,《南宋德安周氏墓》,江西人民出版社,1999.12:11.

张玲(1972-),女,中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院,副教授,硕士生导师,设计学博士(在读)。

From Exclusion to Transcendence Hu Dress“Diaodun”in Song and Liao Dynasty"

In the cultural context of song and liao dynasty,Hu dress"Diao dun"is foused on.The study covers the origination and evolution of Diaodun,its difference from knee pants,and the various shape applications.As a visual symbol of minorities and despite its exclusion from the main stream ideology of Song dynasty,Diaodun apperas to permeate through the Song society.The adaptation and transcendence of Diaodun by Song people are discussed in light of assimilation of foreign culture into the main society of Song dynasty.

Diaodun;hose;knee pants;shape