抑郁、癫狂与自杀的艺术家

2016-11-23

艺术家的情感脆弱和心理异常并不是我们常人想当然的臆测,而是有着充分的科学论据。1980年代,心理学家贾米森研究了英国的47名作家和英国皇家艺术协会的视觉艺术家——研究发现38%的艺术家和作家曾经接受过情感障碍的治疗,其中的四分之三需要药物或住院治疗,一半的诗人需要有人监护治疗......

“心理变态”的艺术家

天才演员能够让自己在戏剧中“消失”,只剩角色。天才画家能够让人物在画布上“消失”,只剩自己—— 艺术品很多时候就是艺术家的个人情感与心理的宣泄。艺术家比一般人更敏锐地感觉到世界的混乱、政治的肮脏、道德的迷失、个人的孤独,他们会因此而迷乱、狂躁、放纵,沉迷在酒精、性爱和混乱不堪的生活当中,但是他们还有一个发泄的路径就是创作,通过创作把混乱狂躁的情绪倾注到作品当中。

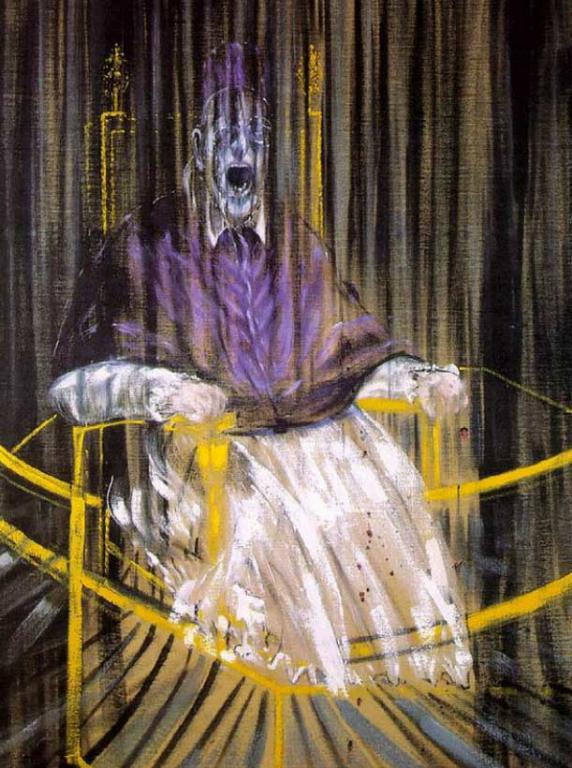

如果说最早模仿自然的临摹绘画更多是体现艺术家的写实技巧,那么在中国的文人画、西方的印象派、表现主义、达达主义、抽象主义和当代艺术中,艺术家则更多是在作品中宣泄自己的主观情感,可以说如果抽离了艺术家的情感与心理,那么艺术品就只剩下一堆颜料和麻布。

人的内在情感需要倾泻,愈是强烈澎湃的情绪,在宣泄与抒发的时候就愈能够爆发出更大的能量,艺术家的强烈情感与内心挫折,往往能够转化为他们的创作动力,内心的价值观与汹涌激荡的悲愤、郁闷可以在作品中得到升华。

我们通常把那些偏离了社会准则的行为和心理称之为“变态”。其实,在任何一种文化中,在世界上任何一个人的身上都能找到或多或少的“变态行为与心理”,因为每个人都有一点偏离社会准则的行为,但是艺术家群体显然是一个心理异常的“重灾区”。

艺术家的情感脆弱和心理异常并不是我们想当然的臆测,而是有着充分的科学论据。1980年代,心理学家贾米森研究了英国的47名作家和英国皇家艺术协会的视觉艺术家。研究发现38%的艺术家和作家曾经接受过情感障碍的治疗,其中的四分之三需要药物或住院治疗,一半的诗人需要有人监护治疗。1992年,路德维希·肯塔基大学的安纳德米发表了针对1005名艺术家、作家和其他专业人士的调查报告。报告中披露:艺术家和作家群体中的精神病、自杀、情感障碍和药物滥用的情况是商界、科研界和其他专业人士的2—3倍。

作品是“变态情感”的转移

很多艺术家因为情感脆弱、性情孤僻,感受力又特别敏锐,因此特别容易感受到生活的挫败感,很容易超过心理承受能力而崩溃,天才艺术家大多是偏执狂和妄想狂。

但是脆弱的心理与充沛的情感又是艺术家不可或缺的条件,“不疯魔不成活”的艺术家对理性世界的破坏,对保守规则的突破,正是那些平庸者不敢也无法达到的状态。“心理变态”的状态有助于艺术家打破常规,正常人受到思维定势的约束,在创作中墨守成规,而心理变态的艺术家在创作的时候会摆脱现实的约束和思维的桎梏,肆无忌惮地挥洒内心的强烈情感,因此天才艺术家往往是心理异常的人。

最著名的例子莫过于梵高,我们可以从梵高作品那些浓烈的色彩、强烈的笔触、梦幻般的构图中感受到艺术家澎湃的激情。事实上,梵高作品的强烈的艺术感染力正来自他的心理变态与情感失控。他最出色的作品就创作于他的精神病最严重的时候,梵高在创作《鸢尾花》(1987年拍卖价5300万美元)的时候,精神病发作,但是他在极端痛苦的时候仍然拒绝接受治疗,并且坚持作画,他宣称作画就是自己的“驱魔法”,是防止疾病的“避雷针”。梵高也说过自己如果是正常人,绝对不会成为画家。

除了梵高之外,还有无数因为“癫狂”而闻名的艺术家,从人称梁疯子的禅画大师梁楷,到酩酊大醉之后以发蘸墨,挥毫落纸如云烟的草书圣手张旭,从精神病院的常客蒙克和草间弥生,再到“以人类为敌”的当代艺术家大同大张,癫狂成为许多著名艺术家的身份标签。

事实上,在纯粹理性的哲学尚未成为主流之前,无论是东方还是西方,对待癫狂的态度都不像今天这么歧视。中外的巫师、神婆都是疯狂的化身,中国历代也有不少癫狂的画家受到皇室的赞赏,画家的癫狂反而平添纯真的艺术魅力,讲究等级礼仪的皇宫贵族也不会以为他们的大醉佯狂是一种冒犯。直到近代,疯狂被认为是病态,疯子被囚禁在精神病院里,狂人被社会所歧视,疯狂甚至成为犯罪与暴力的起源。但是我们不要忘记并不是所有文化在所有时候都反对疯狂,有的行为被某种文化视为疯狂,在别的文化中则是可以被接受的。譬如今天的行为艺术,在保守国家中被视为理所当然的疯狂,但是在西方国家则是人性自由张扬的象征。

癫狂的徐渭与压抑的八大

心理变态的艺术家往往有两种创作模式,一种癫狂,作品仿佛爆炸式的倾泻,一种是压抑,作品是内敛式的自我折磨。

癫狂的艺术家用肆意挥洒的笔墨来倾泻自己的强烈情感,比如徐渭、梵高。但是也有的风格狂放的艺术家并不一定是真疯子,比如草圣张旭、浙派的吴伟。这一类假作佯狂的姿态,不仅没有让他们受到歧视,反而因为痴、癫、狂而别具“艺术家魅力”,从而受到更多的追捧,包括名流贵族都非常喜欢这一类艺术家,认为他们失去理性的状态更接近“艺术本质”。

除了癫狂之外,艺术家还有一种常见的心理异常是压抑。压抑的艺术家尽管心有千千结,但是他并没有把郁结愁苦化作爆发式的能量倾注在笔墨之上,我们在他们的作品中感受到另一种浓烈到无法融化的郁闷哀怨,比如八大山人(朱耷)就是这一类“压抑型”的艺术家。

从徐渭与八大山人的作品中我们可以清晰地看到,癫狂与压抑这两种创作模式的鲜明对比。同样是精神异常者,如果说徐渭是肆无忌惮的释放,八大则是无可奈何的压抑。

明代著名的画家,同时也是自残、杀妻的精神病人徐渭,喜欢放纵笔墨、肆意挥洒,他的水墨画中有一种能量爆炸的破坏力,充分表达出艺术家的纵情与狂放。在徐渭肆意纵横的狂草中,水墨滂沱又五色分明,痛快淋漓又内蕴精妙。徐渭作品的题材和构图其实都没有超出传统绘画的范畴,但是在他那些恣意汪洋的散笔和泼墨中,我们能够看到徐渭的狂躁焦虑的迸发。

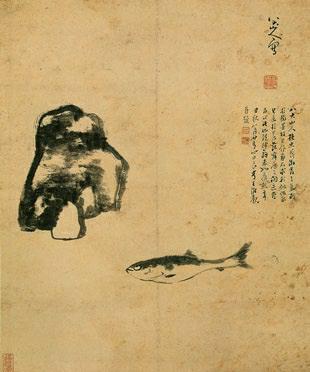

而明末清初的著名画家八大山人(朱耷),则以作品内敛、压抑、诡秘而闻名。身为贵族的八大山人因为明宗室的覆亡而沦落民间,目睹山河破碎又无能为力,这些都是他后来变得痴狂、哭笑无常、失声的缘故。

八大最喜欢描绘鸟和鱼,鸟可以在高空翱翔,鱼能够在水中遨游,两者都象征着摆脱束缚的自由自在——八大在灵动的鸟鱼上寄托了自己摆脱现实压抑和追寻自由之梦。

八大笔下的惊鸟、呆鱼、傻兔,眼珠子透着一股精神病患者的恐惧、木讷和被害妄想。那些扭曲、畸形的形象和奇峻、怪诞的画风,将画家内心的悲愤、抑郁、苦闷、沮丧、挣扎表现得淋漓尽致,但是又跟徐渭的狂野笔墨有着根本不同。作为亡国贵族,八大不得不数十年以来都谨小慎微地压抑自己的悲愤。因此八大的作品中可以看到有一种强有力的无形力量始终在束缚着他的情感,他的郁结忧愁如火如荼,但是终究没有外溢。

焦虑与恐惧的永恒象征:蒙克

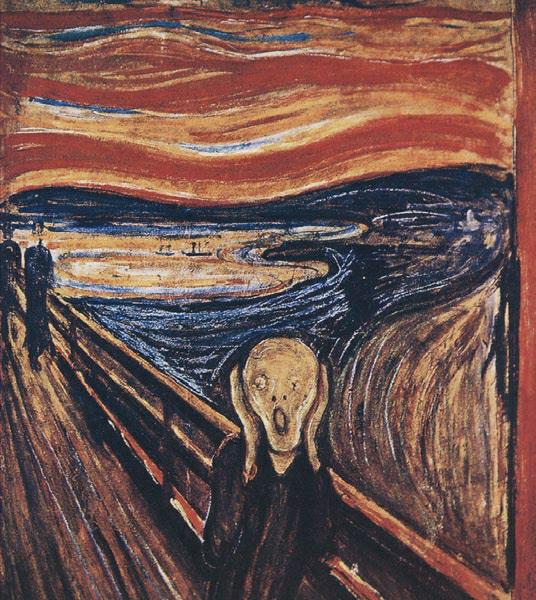

西方著名的表现主义画家,同时也是精神病人的蒙克。他的作品更接近徐渭、梵高的癫狂,而不是八大的压抑。蒙克的那幅《呐喊》已经成为人类的焦虑与恐惧的永恒象征,其实也可以作为所有“精神病艺术家”的代言标签。

蒙克坚信自己的精神异常源自家庭,他与家人的紧张关系,以及自小目睹母亲、姐姐的去世,给他的童年造成终身不可抹去的阴影。蒙克说:“我继承了人类两大最可怕的敌人—— 肺结核和精神错乱症。疾病、疯狂和死亡是自幼缠绕在我身上的三大恶魔。”

从他早期的作品的名字就可以看出艺术家的无法化解的抑郁心结:《忧郁》(1891)、《绝望》(1892)、《焦虑》(1894)、《嫉妒》(1895)。在创作经典的《呐喊》之前,他还有一幅《绝望》,画中的人类的孤独与无望也是艺术家自身的投影。

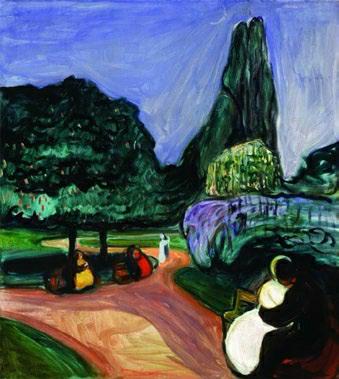

蒙克在创作了《呐喊》之后,精神异常和酗酒问题越来越严重,不得不从疗养院转入精神病院治疗。在接受了精神病院的电疗之后,蒙克的心境趋于平缓,创作风格也大变,不再表现内心的哀愁郁闷,晚年的创作多是自然景观为主题的作品。

内敛的石田彻也与草间弥生

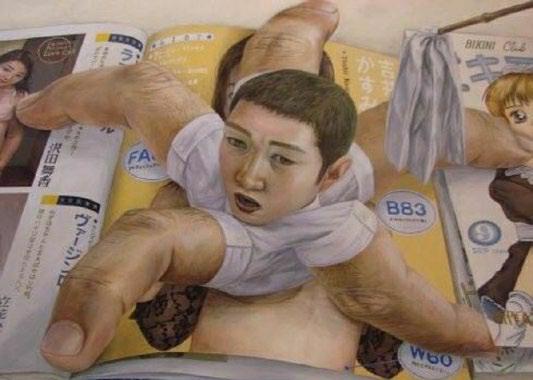

日本当代画家石田彻也与八大山人一样,是一位“压抑型”的艺术家。石田彻也在31岁那一年死在铁轨上,这是自杀还是意外已经找不到答案。但是在石田彻也的作品中,我们可以感受到艺术家深入骨髓的冰冷与压抑。

石田把人体与交通工具、工业生产线、邮包和现代建筑结合在一起,反映出现代人被工业社会所异化、改造,变成了非人化的工具。他笔下那些长着螯爪夹着金钱的人、把自己封闭在个人世界里的御宅族、被机器操纵的人……无一不瞪着空洞疏离的大眼睛,冷漠失神地看着这个物质化的世界。艺术家把自己内心的压抑、郁结和无望表现得无以复加。

另一个更加著名的日本艺术家草间弥生则是众所周知的精神病患者,她常年在精神病院与工作室之间交替奔波。可能是日本人内敛的民族性使然,草间弥生与石田彻也一样也是“压抑型”的精神异常者,她那些无限重复的圆点似乎把所有的情感都圈在圆心内,无论有多么强烈的能量感都没有外溢出来。

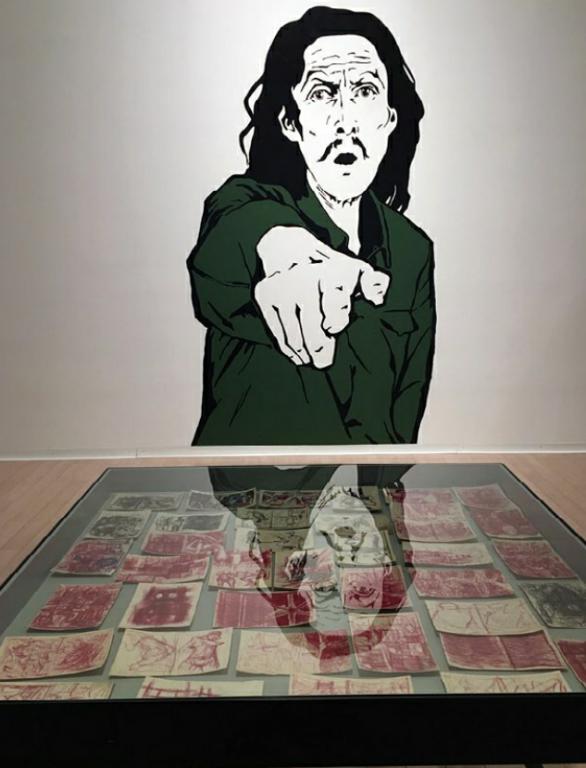

悲愤的大同大张

“大同大张”原名张盛泉,山西大同人,因为身材高大,人称“大同大张”。大同大张是中国当代艺术三十年中的一个异数,他是天才、对抗者,也是疯子,最终成为当代艺术的殉道者。

我们可以从他的语录中看出他与外部世界的决绝:“艺术最后的结果——就是要不要保持生命的问题。因为艺术家的任何发现一旦被人利用,哪怕被自己利用,它就失去了意义。”“我认为,真正的行为艺术就是无条件地摧毁自己,摧毁自己的身心和肉体。任何做给别人看的东西实在太可笑了。”—— 大同大张的自绝,也倒影出当代艺术圈的腐朽。

大同大张认为当代世界在疯狂地追求物质生活,甚至艺术家也同流合污地制作“艺术商品”获利,这一切的浑浊龌龊让他难以容忍,因此他宣称要“与人类为敌”。大张最终没能与当代艺术圈融合,也没有与世界和解,在全世界狂热地庆祝千禧年来临之际,他在家自缢身亡。他把选择死亡当作最后的行为艺术,他的肉体生命结束了,但是艺术生命却因为此种悲剧性的崇高选择而获得完满。大同大张的决绝,也向我们提出一个问题:到底是资本化、商业化、江湖化的当代艺术圈疯了,还是大同大张疯了?

自杀艺术家与他的时代

艺术家因为情感脆弱、性情孤僻,感受力又特别敏锐,因此特别容易感受到生活的挫败感,最后心理和情感无法承受生命之重,只能选择与世界决裂—— 自杀。

社会学家涂尔干是最早研究自杀,也是论述自杀最深刻的学者。涂尔干把自杀分为三种:利己型、利他型与动乱型。

利他型自杀是个人为某种集体信念或某个团体而牺牲自我。比如为了贞洁而自杀的烈女,在战斗中自我牺牲的战士。利他型自杀往往受到社会的逼迫或者鼓励。

动乱型自杀发生在社会大动荡时期。个人在乱世中失去了原有的力量与支持,原有的人生目标出现断崖式的失落,因而产生巨大的恐慌与困惑。譬如改朝换代、金融危机、“文革”中的自杀者。

艺术家的自杀大多属于第三种:利己型。利己型自杀是由于个人与社会脱节。当个人无法感受到外界的支持与团体的温暖,个人与社会环境格格不入,个人目标无法实现,无穷无尽的孤独与空虚就会让人走上绝境,因为个人与社会的脱节让其感到生无可恋。利己型自杀者把实现自我价值视为唯一重要的目标,他们的自我极其强大,掩盖了他们对生活的兴趣与热情。当自己的目标无法实现,他们就觉得自己的存在不再有意义,因为一切都是徒劳而失去行动和拼搏的勇气—— 这也是梵高、石田彻也和大同大张的心路历程。

涂尔干认为自杀的主要因素不是取决于人的内在本性,而是取决于社会环境对人的影响。涂尔干的意思是人的自杀是社会思潮的投影,自杀也反映出一个时代的深刻危机。譬如石田彻也的悲剧式的作品和人生背后,投影出被商业和工业所异化和改造的人。譬如大同大张悲愤地与这个世界一刀两断,其实是艺术家与这个资本化、庸俗化、江湖化的当代社会与艺术圈的终极抗争。

那些抑郁、悲愤、癫狂的艺术家的价值不仅仅在于他们创作的艺术品,他们的存在也让一个时代的色调更加丰富。一个时代必然有一些敏感的忧伤者。他们更脆弱无助,也更刚硬易折,他们代表着一个民族或一个时代的悲剧性的色彩。当一个时代或民族缺少这个悲剧性的群体,那么也会缺乏崇高性与道德性。