站在前辈的肩膀上

2016-11-18段艳丽

段艳丽

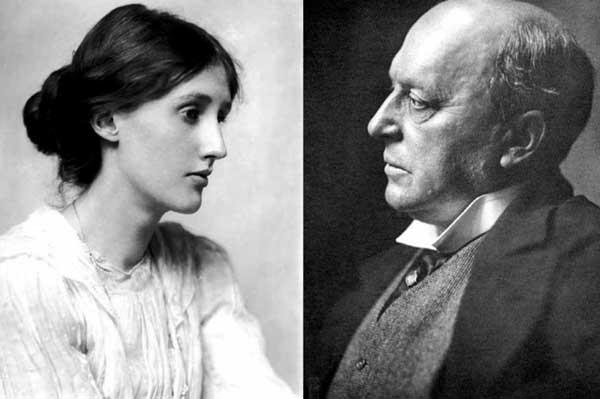

弗吉尼亚·伍尔芙(1882—1941)与亨利·詹姆斯(1843—1916)有很多共同之处:他们的家世背景相似,都出身于知识贵族阶层:詹姆斯的父亲是位有钱的哲学家和空想宗教家,他的哥哥威廉·詹姆斯是美国第一位著名的心理学家和很有影响的哲学家;伍尔芙的父亲是著名的文学评论家、编辑和学者。他们早期都没有接受过系统的学校教育,但都博览群书,有很高的文学造诣。他们都曾用作品来纪念逝去的亲人:詹姆斯在小说《黛西·米勒》《一位女士的画像》《鸽翼》《使节》及《金碗》中创作出了一系列鲜明的女主人公形象来怀念姐姐艾丽丝、表妹米妮·坦普尔;伍尔芙也在《到灯塔去》《雅阁之室》中怀念父母和哥哥索比。他们不仅分别创作了多部主题新颖、形式独特的长短篇小说,而且还发表了大量见解独到、论述精辟的文学评论:伍尔芙很早就写书评,结集而成《普通读者》二辑;詹姆斯在1907—1909年间将自己的作品有选择地分24卷出版,撰写了18篇序言,后来由布莱克默于1934年集结成书,取名为 《小说的艺术》(The Art of the Novel)。他们都将自己的创作理念运用到创作实践中,将小说理论与创作实践有机结合起来,锲而不舍地探索文学新的表现形式。在英国小说从传统到革新的转型时期,詹姆斯对小说创作进行了一系列有益的探索和实践,并取得了卓越的成就。而伍尔芙继承并深化了这些成果,为现代小说的发展做出了巨大贡献。

伍尔芙眼中的詹姆斯

亨利·詹姆斯与弗吉尼亚·伍尔芙的父亲相识,在她的父亲在世的时候就已经出入她家客厅了。伍尔芙曾经描述过多年以后见到詹姆斯的情景:

今天我们和亨利·詹姆斯一起去高尔夫俱乐部喝茶……亨利·詹姆斯用他那双目不转睛的空茫的眼睛凝视着我,它们就像孩子玩的石弹子。他说:“我亲爱的弗吉尼亚,他们告诉我,他们告诉我,他们告诉我,你——的确是你父亲的女儿,还是你祖父的孙女,可以说是世代相传,世代相传的羽毛笔和墨水、墨水、墨水瓶的书香门第,是、是、是,他们告诉我,啊哈、嗯、嗯、说你、说你、说你写些短文。”这就发生在大街上,当时我们都在等待,就像农夫在等待母鸡下蛋,——不是吗?令人紧张,还要显得有礼貌,一会儿把重心移到这只脚上,一会儿把重心移到那只脚上,我觉得自己就像个被判了死刑的人,眼看着刀落下来,砍他,然后再落下来。

这段描述让人忍俊不已。詹姆斯的口吃、煞有介事以及伍尔芙的紧张等都栩栩如生地展示了出来,而且,伍尔芙后面还追加了一句:“等我老了,功成名就之际,我也要像亨利·詹姆斯这样说话。”

但詹姆斯与伍尔芙所在的文化圈交往并不多。他不喜欢她的姐夫克莱夫·贝尔,称他为“那个可笑的小人物”。看到伍尔芙与不拘小节、穿着随意的利顿·斯特雷奇等人在一起,詹姆斯觉得很震惊:“可惜!可惜!文妮莎和弗吉尼亚怎么会交上这样的朋友?莱斯利的女儿们怎么会跟这样的年轻人们来往?”他很关心姐妹俩的生活,在给别人写信的时候常常请对方问候她们:“告诉弗吉尼亚,告诉她,我是多么地遗憾,生活的必然性竟然使得这种事成为可能(哪怕是片刻),我会让她父亲的任何孩子游离我的视野。”

伍尔芙并非一开始就喜欢和欣赏亨利·詹姆斯的作品。1907年的时候,她写信给克莱夫·贝尔说:“我在读亨利·詹姆斯关于美国的文章;……它并不让人讨厌,很安静,就像黎明的海岸——可这不是天才的作品;不,它应该是一股迅疾的溪流。”可以看出,此时的她对詹姆斯并没有多大的热情。但是伦纳德和利顿非常崇拜詹姆斯的作品,伦纳德回忆说:

早在我们在三一学院时,詹姆斯的声誉就已经达到了高峰,出版了那些奇诡的、复杂的、难以琢磨的晚期小说。我们读了刚出版的《圣泉》《鸽翼》《金碗》。利顿和我都被它们所吸引——着迷、几乎是痴迷。我不知道我们是否认为它们真的是杰作。我一直怀有对它们的喜爱和崇拜,即便现在也如此,但也总有所保留。有一些可笑的、甚至是“伪饰”的因素使它难以跻身名著之列。但它们那奇特的、詹姆斯式的、旋绕回环的美和微妙却使人像喝了酒或吸了毒一样欲罢不能。我们曾一度像上了瘾的酒鬼一样——好笑地将三一学院和剑桥的世界看成是詹姆斯式的幻影,就好像我们刚从《圣泉》中走出,来到三一学院的庭院,说话行事都带有詹姆斯小说人物的特点。

1915年10月22日,在写给利顿·斯特雷奇的信中,伍尔芙问:“从我们见面后我想我读了600本书。请告诉我你觉得亨利·詹姆斯好在哪里?我已经请伦纳德讲解过了;我们这儿有他的著作,我读了,除了有淡淡的玫瑰花水香、温文尔雅和顺滑外,没觉得有什么了不起。而且也粗俗,像沃尔特羊肉一样淡然无味。作品真的那么好吗?” 1917年10月10日《泰晤士报·文学评论副刊》曾请她写过一篇关于詹姆斯的评论。1921年9月12日她对《鸽翼》的评论则以贬抑为主,认为过于强调结尾部分,仅搞出一些别出心裁的东西:“他一心想使自己显得超凡脱俗——当然是美国式的——其实,他根本不懂什么是真正的超凡脱俗。”但是她也承认:“他对人物的理解和对人物个性的把握还算相当不错,句子写得不仅不松散,而且句句紧扣主题。”但是等到1933年,伍尔芙在翻阅《圣泉》时,觉得很震惊,她在同年5月14日的日记中写道:“亨利·詹姆斯具有原创风格,笔下的人物形形色色。他的风格——活力、方言、力度、语言的确切和节奏控制,常常一下子涌入我的头脑,使我震惊不已。”随着伍尔芙在文学创作上的探索逐步加深,她对詹姆斯的作品越来越欣赏,并且意识到詹姆斯小说创作变革的重要性:

就在我们要得出结论说小说在大约1900年遭到了严重破坏(如果日期对我们有所帮助的话),对它不可能再指望什么了的时候,我们想起了亨利·詹姆斯……他虽然没有哈代的诗才、没有梅瑞迪斯的智性势利——也许是这样,但是,他的小说以一种他们都没有的方式令人满意和完美。在《鸽翼》或者《使节》中,没有像在其他小说中那么强烈的裂痕;米莉·西雅尔控制着自己的世界,使它与自己和谐相处……詹姆斯的这些组织严密、令人透不过气来的书,实际上就是那座桥梁,我们在上面从完美的古典小说跨越到文学的另一种形式,如果名称有什么意义的话,这种文学有朝一日应该被重新命名为现代小说——20世纪的小说。

伍尔芙认为英国小说艺术直到詹姆斯手中才发生了显著的变化:“亨利·詹姆斯的伟大创作给了我们一个如此真实的世界和一种如此独特而异常的美感,但我们不能就此满足,而应该在这些新观念的基础上继续实验。”在探索文学创作的道路上,詹姆斯是位先行者,伍尔芙则沿着先辈的足迹,在此基础上继续前行。

詹姆斯对伍尔芙的影响

1. 关于作品内容

詹姆斯在《小说的艺术》一文中明确指出:“一部小说存在的唯一理由就是它确实试图反映生活。”而“真实感是一部小说的最重要的优点”,因为“人性是无边无际的,而真实也有着无数形式”。他说:

抓住生活的调子和特色,抓住那不规则的节奏,这就是以其坚强的力量使“小说”站得住脚的努力。我们在小说提供给我们的东西中越看到没有重新安排的生活,我们就越感到我们接触着真实;我们越看到其中有重新安排,我们就越感到在受骗上当,因为看到的是一种代用品,一种折中物和程式。

同样,弗吉尼亚·伍尔芙认为“……生活并非一连串左右对称的马车灯,生活是一圈光晕,一个始终包围着我们意识的半透明层。”生活是由“细小的、奇异的、骤然而逝的、或者是用锋利的钢刀刻下来的瞬间组成”,“一天之中,千万个念头会闪过你的脑海,千万种情感在惊人的混乱中交叉、冲突又消失。” 它“好像变化无常,捉摸不定;……就是把白昼的外皮扔进树篱之后剩下的东西,就是往昔的岁月和我们的爱憎所留下的东西。”她认为艺术作品应该反映人的心理真实——一种审美的、感情的内在真实。“传达这变化万端、这尚欠认识、尚欠探讨的根本精神,不管它的表现会多么脱离常轨、错综复杂,都要如实传达,尽可能不延伸到它本身之外的、非其固有的东西,难道不正是小说家的任务吗?”

詹姆斯积极推崇印象至上的原则,在他看来,艺术家“最初的感觉”对小说再现生活是至关重要的。他告诉作家们:“只要是对生活的直接印象,任何视角都是有趣的。你们每个人都有受个人情况影响的印象,将它变成一幅图画,一幅由你的智慧构成的图画,那就是对美国社会的洞察。”而“一部小说按它最广泛的定义是一种个人的、直接的对生活的印象。”由于每个人的观察视角不同,因此得到的印象也会不同,小说也要如实地反映出来:

“小说这栋大厦不是只有一个窗户,它有千万个窗户——这些不同形状和大小的窗洞,一起面对着人生的场景……在每个窗口都站着一个人,他有自己的一双眼睛,或者至少有一架望远镜作为观察的独特工具。保证使用它的人得到与别人不同的印象。”

这一观点恰如其分地在伍尔芙的作品中得到了反映。在《到灯塔去》中,作者借助丽莉·布里斯科之口说需要有“五十双眼睛”来观察拉姆齐夫人,而《雅各之室》中每个人物对雅各的了解也仅是一个侧面而已。在《海浪》中,对同一事物,不同的人有不同的看法,对同一个博士教师,三个男子的看法就大相径庭:在路易斯的眼里他是“所有人当中我最崇敬的人”;但奈维尔则“忍受不了博士那浮夸做作的表演和装腔作势的激动”;而伯纳德则根本就没注意到,他的思绪被一只蜜蜂所吸引。

在文学创作中,两位作家都着力追求表现人物的精神世界,反映人物的意识流动,淡化小说的故事情节。詹姆斯和伍尔芙都认为,传统小说不足以反映日趋复杂的现代意识和现代经验。伍尔芙说过,传统的、因果相连的事件的写法已无法展现现代人错综复杂的心理和飘忽不定的感性生活。她在《现代诗剧观感》中说,现代人对什么事都觉得没有把握,“过去独立出现的感觉和感情,现在也失去了独立性。譬如,美与丑、爱与恨、喜与悲,过去是界限分明的,现在都混杂在一起了。过去完整呈现在心灵中的情感,现在一露头就被碾成了碎片。”她认为作品应该揭示“头脑与一般思想的关系以及头脑在寂寞时的独白。……描述出人的想象、描述出人的梦想。也描述出生活的讥笑、对照、问题、封闭和复杂之处。它将呈现出不和谐的事物的那种奇怪的聚合,亦即现代头脑的形式”。

小说一旦转向“内省”,它就能更深刻地反映现代复杂的经验和生活本质。亨利·詹姆斯开创了心理分析小说的先河,描述出人物最幽微、朦胧的心理状态。为了最有效地发挥人物的载体作用,他将叙述的主动权退给小说人物,通过小说核心人物的有限视角来展开叙述,这就是詹姆斯称之为的“意识中心”(center of consciousness)。例如,在《淑女画像》中,女主人公伊莎贝尔就是一个意识中心,作者将她细微的心理感受和微妙的意识变化丝丝入扣地描绘出来,小说中所发生的一切都是从她的意识出发,通过她的观察、印象和感悟来反映生活,而作者置身事外。读者像面对舞台观看戏剧表演一样直接面对人物的内心世界,体验判断。人物的感受与作者的意识融为一体,读者的感受又与人物的意识交织合并。尽管这个意识中心缺乏通晓全局、洞察一切的能力,但其贯穿始终的观察、印象和感悟足以反映生活的本质,同时也能在一定程度上克服经验的虚构性,增强作品的真实感,展示了一个可供读者自己判断的复杂现实。这样作品不仅有了叙述的广度和深度,人物更加丰满立体。詹姆斯说:“人物难道不就是为了限定事件而存在?而事件难道不就是为了解释人物而存在吗?”他明确指出: “小说成功的程度取决于在多大程度上揭示一个特殊心灵的与众不同之处。”他最著名的国际主题小说中的人物基本上都反映了新旧大陆两种文化和道德观念的冲突,美国人的单纯、善良、诚实、慷慨、轻信同欧洲人的世故、圆滑、虚伪、庸俗、势利、诡诈形成了鲜明的对照。

伍尔芙很赞赏詹姆斯的这种写法,尤其是他的心理描写:在《论心理小说家》中,伍尔芙赞美道:亨利·詹姆斯能够“照明那内在的心灵,而不是外在的世界”,“亨利·詹姆斯的世界似乎没有物质的疆域,每一件事物都能被思想的光芒所穿透,并且允许有20种不同的含义……”伍尔芙与詹姆斯一样注重表现人物的意识,描写瞬间感受、“顿悟”时刻等,情绪背景常常是飘忽不定的心理世界。他们都擅长用绵密空灵的象征语言呈现人物心理的幽微起伏,勾勒出现代都市人充满矛盾的精神特征。伍尔芙在作品中也经常采用第三人称叙述,与詹姆斯不同的是,她更多地借用不定人称代词one和自由间接引语,叙述视角变幻无常,从一个人物跳跃到另一个人物,叙事空间常常重叠、错位或分解。叙述者如同一个只闻其声不见其人的幽灵,能够自如地周游于被叙述对象之间,既可逗留于人物之外做外部观察,也能够潜入人物的内部做心理透视。对于后者,伍尔芙将其称为“隧道挖掘法”,目的是挖掘出人物背后真正的东西——那美丽的洞穴:人性、幽默与深度,而且洞穴之间彼此贯通,显露在光天化日之下。

2. 关于作品形式

生活充满了混乱,只是将生活杂乱无章地记录下来并不是艺术,没有经过艺术提炼的生活不过是“庞大、松散、鼓鼓囊囊的怪物”,艺术家必须将它们纳入整齐有序的艺术形式中才会有意义。詹姆斯说:“生活包罗万象并混乱无序,而艺术则需要鉴别和选择。”它要寻找埋藏在生活的混乱中的“潜在的价值”“那天然的金块”,清洗掉那些“笨重的多余的东西,打造成具有神圣的坚硬质地”的艺术品。他认为:“艺术去除了生活中多余的东西,以及生活的混乱和纷繁杂芜,使它具有一种清楚明晰的形式。”要将生活从粗糙混乱的状态提炼到和谐有序中,艺术家面临的问题是:“如何精妙地用自己的几何图形,将那些永无止境的联系归到一个圆圈……”詹姆斯从绘画中借用“图式”一词移植到小说批评之中,他注重精致的图式,将对人生中的不确定性的体验、对人际关系异化的观察和对现代人幻灭感的暗示等都纳入于他那詹姆斯式的圆周文体与空间建构中。他认为小说家最主要的任务是:“如何将众多的事实在蒸馏器里浓缩,而蒸馏的结果,那产生的表面,将凝练、清晰、简洁、优美,具备所有需要的优点。”而这个任务并不容易,“永远都存在这个问题,永远那样艰难,令人恐惧……”

伍尔芙在创作中也非常重视小说的形式之美,认为美学的自由在创作之初是必要的,但是完成品必须有一定的形式。她在日记中写道:

我认为作品应该是有形式的。艺术应该受到尊重,……如果对思维不加约束,那就会太过自我:个人化,而这正是我厌弃的。但与此同时,不规则的火焰还要在那儿;可能要放纵,开始的时候必定是混乱不堪的,但不应以这种面目出现在公众面前。

小说创作必须具备形式之美。我们必须尊重艺术。……如果允许小说没有章法,那就是一种狂妄的做法,我对此很不赞赏。

在给利顿·斯特雷奇的信中,她说,生活虽然杂乱无章,但是小说可以通过一定的形式使它整齐、有序,因此,“应该使小说具有某种图式,把它置于某种形式的控制之下。”这样做,“部分的原因在于逻辑规律,即小说各个部分之间必须紧密相关,因为小说形式中每一部分的魅力来自它与其他部分的关系。”伍尔芙将美术上的“有意味的形式”运用在文学创作中,认为意味是艺术形式的本质,意味的表达要通过一定的形式。艺术家主要借助于“简化”和“构图”来创造“有意味的形式”。克莱夫·贝尔说:“没有简化,艺术不可能存在。……只有简化才能把有意味的东西从大量无意味的东西中抽取出来。”这里的简化,不是任意地删减,而是根据有意味的形式的需要,从无意味的形式中抽离、浓缩出有用的东西来。伍尔芙常用的方法有空间、主题、中心刺激物、时间隧道等四种联结方式,并伴以钟表时间、主观时间、历史时间和宇宙时间等四种时间为序列,编织起坚韧细密的叙述框架,不仅使凌乱的意识碎片聚合成一个和谐的有机整体,而且使小说的意义更为深远。例如《 海浪》的波浪形结构也是作为个体的人的生命历程总的发展模式;《达洛维夫人》中,大本钟则将达洛维夫人与赛普蒂莫斯两个不相干的人联结在一起;而《到灯塔去》中三章的长短正好印证了灯塔之光的节奏。

在探索小说表现形式方面,他们都认为可以进行各种尝试。詹姆斯说:“创作技巧属于作者本人;它是最带有他个人特色的东西,因此我们用这个来衡量他。小说家的优越性,他的特权,如同他的痛苦和责任一样,在于他作为创作者可以尝试的东西是没有限度的。”而伍尔芙走得更远:

我认为小说写作不必拘泥于什么形式。任何形式都可使用,只要整体一致,这才是小说的独特之处。没有理由将小说写得半是诗歌半是散文,故事场景也没有必要模仿戏剧。我想写一种融合于诗歌和戏剧对白的小说。我愿意尝试各种形式,把它们归到小说的范畴内。

为了探索一种有生命力的艺术表现形式,伍尔芙不惜打破传统规范,进行各种尝试。1918年,伍尔芙在研读杰克斯(L. P. Jacks)的五卷本故事的时候,就在思索“故事的寻常写法”。杰克斯的写法与传统大不相同,故事可以任意开始,任意发展,任意结束,这给伍尔芙留下深刻印象。她也不断尝试新的结构形式,例如,在创作《幕间》的时候,她突然想到一个松散的对位结构,她在1937年的一篇日记中写道:“昨晚突然有一个想法,……我看到了一种新的小说形式。先是阐明主题;然后重复主题;等等;重复同样的故事;挑出这个,那个;直到中心思想阐述出来……但所有的场景必须得到控制,然后射向一个中心。”伍尔芙实验性地打破了传统的文学四分法:小说、诗歌、戏剧、散文,将多种艺术形式融合在一起。在《狭窄的艺术之桥》中,伍尔芙提出未来小说的形式会改变,是融合了诗歌、散文、戏剧的综合体:既有诗歌的浪漫,又有散文的平实,兼具戏剧性的直观。长篇小说《海浪》几乎就是诗歌与小说的结合;而《幕间》则像是戏剧与小说的交融。她的一些短篇小说,如《墙上斑点》《邱园记事》《星期一或星期二》《蓝和绿》等,有的仅是主人公瞬息万变的微妙心理描述;有的是一组组奇特的对话;还有的只是片段式的客观场景速写。伍尔芙自己也不太确定这些作品是否能够被称为小说,但她坚信这是最能表达她内心想法的方式。

亨利·詹姆斯与弗吉尼亚·伍尔芙不仅在文学的内容及表现形式上有着共同的理念与追求,甚至连他们遭受的批评都惊人地一致。詹姆斯的一些作品因冗长烦琐、晦涩难解而遭人诟病,而伍尔芙的作品也曾被指责让人不忍卒读。然而他们被人们主要攻击的恰恰是他们所力图要反映的东西:真实性和人物。路易斯·帕灵顿(Louis Parrington)认为詹姆斯从行动的外部世界撤回到质疑和探询的内心世界,但是,在他微妙的心理探索过程中,他也一直封闭在自己的大脑里。人物只是他自己盘算幻想的投射,是假设的、微妙细致的外化。一些批评家指出詹姆斯的人物缺乏激情。斯蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)甚至认为詹姆斯处理人物的感情很“平庸”,平庸的关键在于他对身体和性行为的态度:“他遇到性的时候就调转方向,把它变成一种一本正经。如果人们试图从身体方面去想象他的人物,就会感到自己是在撩开一个遮盖着让人作呕的东西的面纱。”20世纪三四十年代,对伍尔芙的批评主要以《细察》(Scrutiny)杂志为主。两位主要成员利维斯夫妇批评伍尔芙褊狭,认为她只会并且只为那些像她一样的衣食无忧的特权阶层写作,她的作品与“真实”世界无关。F. R. 利维斯写文章说,伍尔芙的作品“缺乏道德意识,对行动不感兴趣”。 Q. D. 利维斯则抨击她的《三个基尼》过于自恋。《细察》的另一位评论家布莱德布鲁克(M. C. Bradbrook)认为《海浪》“没有站得住的人物,没有清新界定的场景,没有情感结构”。伍尔芙与詹姆斯一样在文学作品中常回避对性和激情的描写,这些可能与他们自身的性困惑、同性倾向有关。《丛林猛兽》中的主人公一直犹豫不决,不敢接受所爱之人的感情;伍尔芙小说中的年轻女子也常常害怕爱情、婚姻,害怕妨碍自己的独立。福斯特(E. M. Forster)对詹姆斯和伍尔芙的批评基本一致,认为詹姆斯把某种与人性无关的东西引入了小说,美则美矣,但忽视了生活;而伍尔芙虽是一位印象主义的、有才华的作家,但是对于她表现外部现实的能力则表示怀疑。

从小说理论到创作实践,两位作家都孜孜以求更好的文学表现形式,开创了文学的新局面。其中,詹姆斯无疑是先行者,在现实主义文学与现代主义文学交替中起着承上启下的作品,是现代主义小说的先驱,而伍尔芙正是站在前人的肩膀上推动了现代主义文学的进一步发展。