海绵城市建设中城市道路雨水系统设计探讨

2016-11-15黄维让

黄维让

(广东省建筑设计研究院,广东 广州 510010)

海绵城市建设中城市道路雨水系统设计探讨

黄维让

(广东省建筑设计研究院,广东广州 510010)

目前各城市建设部门,设计、施工单位在积极探索海绵城市建设相关技术措施的制定和落实,但对海绵城市的概念还存在模糊的认识和误区。城市道路是海绵城市建设的重要组成部分,在海绵城市专项规划及详细规划出台前,城市道路建设缺乏低影响开发具体的控制指标。就城市道路雨水系统设计中有关海绵城市概念提出探索性观点,供同行参考。

海绵城市;道路雨水;低影响开发;控制目标

1 海绵城市的基本概念

关于海绵城市的概念,顾名思义,海绵城市就是城市像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将存起来的水“释放”并加以利用[1]。低影响开发(LID)是海绵城市建设的重要组成部分。低影响开发是一种强调通过源头分散的小型控制设施,是维持和保护场地自然水文功能,有效缓解不透水面积增加造成的洪峰流量增加、径流系数增大、面源污染负荷加重的城市雨水管理理念。低影响开发主要通过生物滞留设施,屋顶绿化、植被浅沟、雨水利用等措施来维持开发前原有水文条件,控制径流污染,减少污染排放,实现开发区域可持续水生态。

2 城市道路雨水系统的组成

城市道路雨水系统是城市排水系统的一部分。城市排水系统又分为分流制排水系统和合流制排水系统。分流制:将雨水和污水从分开设置的管道系统排出;合流制:将污水和雨水用同一管道输送。我国在新城区建设的排水系统中,一般采用分流制,老城区一般采用合流制。

在海绵城市理念下,城市雨水系统由以下子系统组成:(1)低影响开发雨水系统;(2)城市雨水管渠系统;(3)超标雨水径流排放系统。低影响开发雨水系统通过对雨水的渗透、储存、调节、转输与截污净化,有效控制径流总量、径流峰值和径流污染。城市雨水管渠系统即传统排水系统,应与低影响开发雨水系统共同组织径流雨水的收集、转输与排放。超标雨水径流排放系统用来应对超过雨水管渠系统设计标准的雨水径流,一般通过选择自然水体、多功能调蓄水体、行泄通道、调蓄池、深层隧道等自然途径或人工设施构建。以上三个系统并不是孤立的,也没有严格的界限,三者相互补充、相互依存,是海绵城市建设的重要基础元素。

城市道路是城市雨水系统最主要的路由,也是雨水径流及污染物产生的主要场合之一。城市道路雨水系统一般都涵盖了城市雨水系统的三个子系统,即低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。

3 城市道路雨水系统在海绵城市建设中的作用

城市道路是城市空间的重要部分,是城市建设的重要内容。随着城市化建设的进程,城市道路硬化面积不断增大,约为城市用地面积的15%~20%,道路范围内的集雨量也随着增加。城市道路中的

护费用低,但自重大、工期长、盐害与性能退化问题不可回避;钢桥则存在疲劳、压屈、腐蚀、振动、噪声等问题;组合结构桥梁可以充分利用钢与混凝土两种材料的优点,弥补各自缺点,从钢桥与混凝土桥中找到共同结合点,使结构设计、施工、维修更趋合理并具有全寿命经济性。可以预期,组合结构桥梁将成为未来中国桥梁建设重要组成部分。雨水管道除了收集本路段范围的雨水径流外,还肩负着排除所在排水分区内上游雨水的转输重任,所以,城市道路雨水系统在海绵城市建设中起着举足轻重的作用。城市道路景观绿化面积的增加,为低影响开发措施的设置提供了有利的条件。

城市道路工程一般包括机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等,有的新建城市道路还包括了两侧的景观廊道或生态廊道。城市道路在满足道路交通安全等基本功能的基础上,充分利用道路本身及周边绿地空间设置低影响开发设施。结合道路的横断面设计,利用道路的非机动车道、人行道、绿化带建设下沉式绿地、生物滞留设施、雨水湿地、透水铺装、渗管(渠)、蓄水池、雨水罐、湿塘等低影响开发设施,通过渗透、调蓄、净化方式,实现低影响开发控制指标。

4 城市道路雨水系统低影响开发控制目标的制定

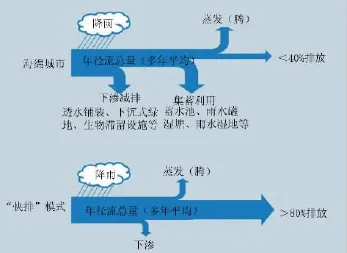

海绵城市建设是一项系统工程,它涉及建筑与小区、道路、绿地与广场、水系等子系统。低影响开发雨水系统规划控制目标一般包括径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等。在以上目标中,年径流总量控制率是最重要也是最直观的。图1是海绵城市低影响开发雨水系统及传统“快排”模式的年径流总量控制率概念示意图。住建部2016年颁布的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(以下简称《技术指南》)给出了部分城市的年径流总量控制目标。其中广东省的年径流总量控制率为60%~ 85%。目前,广东省住房城乡建设厅正在制定《关于推进海绵城市建设的实施意见》及《海绵城市专项规划暂行规定》。各主要城市的专项规划将会提出海绵城市分区指引,以广州市为例,规划将对雨水年径流总量目标进行分解,落实各个排水分区的具体控制目标。

要实现城市的年径流总量控制目标,要靠各专项规划和详细规划来细化各地块的控制指标。客观地说,目前,城市各分区详细规划基本还没开始,各地块的具体指标短期内很难确定。作为城市道路的海绵城市建设,更是无法拿到规划部门制定的控制指标。

没有一个具体、合理的规划控制指标,是目前城市道路雨水系统设计的一大难题。笔者认为:在没有一个具体规划控制指标时,可因地制宜地制定具体路段的控制指标。一般情况下,建议按照以下两个原则确定:(1)平均径流系数不高于地块开发前径流系数;(2)年径流总量控制目标应严于所在城市的总体控制目标。以此为实现城市总体目标提供有力保障。在特别困难路段,比如:建成区的道路改扩建工程,在局部路段用于设置低影响开发设施的空间有限,在得到主管部门同意后可制定低于总体目标的指标。

图1 年径流总量控制率概念示意图[1]

5 低影响开发控制目标的落实与措施

在城市道路雨水系统低影响开发控制目标制定后,根据实际情况设计相关的低影响开发设施。低影响开发设施的制定应遵循优先推行绿色雨水基础设施,其次是科学地整合传统的灰色雨水基础设施。绿色雨水基础设施主要有:透水铺砌路面、下沉式绿地、生物滞留带、湿塘、雨水湿地、植草沟、人工土壤渗滤、调节塘等;灰色雨水基础设施主要有:调节池、雨水管渠、调节渠箱、深层隧道等。通过这些绿色的及灰色的雨水基础设施,共同构建弹性的雨水基础设施,实现雨水径流的“渗、滞、蓄、净、用、排”,应对极端暴雨和气候变化,恢复城市良性水文循环,保护或修复城市的生态系统。

城市道路雨水系统低影响开发措施,《技术指南》有详细的论述及案例,相关刊物也有很多论述,这里不再重复。

6 低影响开发控制的一些误区与建议

6.1总体目标与子项工程目标的关系

目前,有些主管部门或建设单位认为每个建设项目都必须达到海绵城市建设年径流总量控制目标,这是一种片面或错误的认识。海绵城市建设是个系统工程,年径流总量控制目标是指一个城市或某个排水分区的总体控制目标。规划及主管部门应该实事求是制定详细规划,在保障片区或排水分区满足总量控制目标的前提下,根据计算,因地制宜地制定各地块的控制指标。具体路段的城市道路雨水系统是某一排水分区或排水单元的一个子项工程,其指标不等同于总体目标。在目前没有详细规划控制指标的情况下,有条件的新区道路工程,其控制目标应高于总体目标;建设条件较差的建成区的道路工程,其低影响开发指标可以适当放宽,以此来确保总体达标。一刀切的指标分解,只会造成工程建设的投资浪费,并影响工程效果。

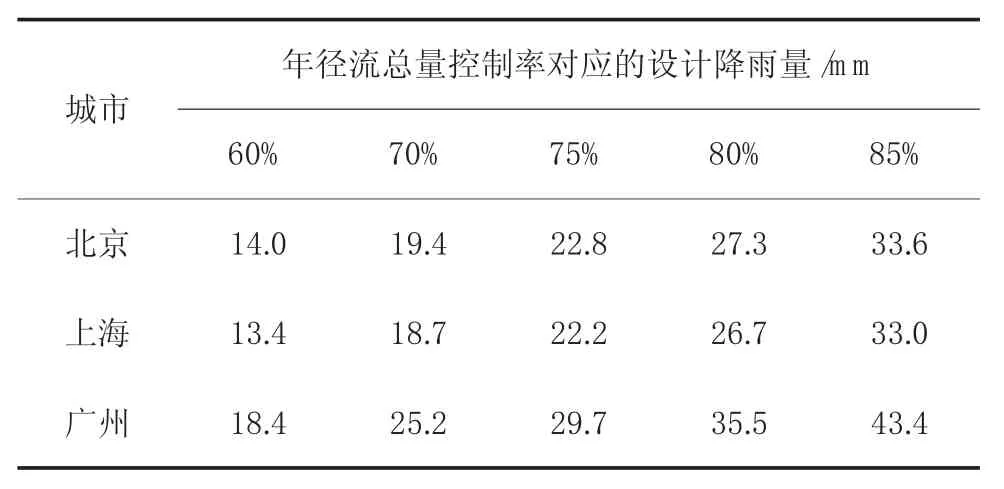

6.2径流控制与超标准雨水排放的关系

海绵城市需要依靠低影响开发雨水系统、常规雨水径流蓄排系统以及超常规雨水径流蓄排系统共同构建。城市道路雨水系统肩负着道路范围内的雨水收集、排放的功能,同时也肩负着所在排水分区的转输雨水的排放功能,包括常规雨水及超标准雨水的排放。低影响开发措施的主要作用侧重于面源污染控制及常规雨水的径流控制,为洪峰调节提供了有力保障,但这些措施不能完全解决超标准雨水排放问题。《技术指南》给出了部分城市的年径流总量控制率对应的设计降雨量。主要城市指标见表1。

表1 主要城市年径流总量控制率对应的设计降雨量

从表1可以看出,以雨量最大的广州市为例,年径流总量控制率为85%时,其对应的设计降雨量仅为43.4 m m(日值)。也就是说,年径流总量控制率为85%的低影响开发措施,是以控制降雨量为43.4 m m/d以内的降雨为标准的。此标准远远低于广州市5 a一遇的暴雨标准(降雨强度为69 m m/h)。

广州市2010年“5.7”特大暴雨中,从5月6日 19:15至7日3:45止,广州市228个雨量站中有221个观测降雨量超过50 m m,其中128个雨量站观测降雨量超过100 m m。全市平均降雨107.7 m m,市区平均降雨128.45 m m,中心城区和北部地区均超过特大暴雨标准。五山雨量站1 h最大雨量和3 h连续降雨量分别为99.1 m m和199.5 m m。

由此可见,低影响开发措施对常规雨水的径流控制是有效的,但对超常规暴雨而言,除非有大型的河流、湖泊等调节水体,否则,这个“海绵体”的吸水量是很有限的,到了暴雨后期,“海绵体”无法再吸收雨量。小流域、短流程的城市建设区内的超常规雨水的排放不能依赖一般的低影响开发措施。

6.3城市道路雨水管渠设计

《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)(2014版)对超标准雨水(重现期在20~100 a)的排放提出了要求。在雨水系统设计时,必须有机地整合传统的雨水管渠、泵站、调蓄水池等灰色基础设施来共同应对错综复杂的城市雨洪问题。超标准雨水排放的计算方法与常规雨水排放不同,在道路中一条车道积水不超过15 cm及居民住宅和商业建筑底层不进水的前提下,采用压力流的方式尽快排除雨水,有条件时甚至可以利用路面或深层隧道作为超标准雨水的排放通道。

6.4低影响开发措施与道路安全问题

低影响开发措施的采用为实现海绵城市的目标提供了保障,但低影响开发措施的设置不应该影响道路基础的安全。如设置在机动车道上的透水路面,路面的透水性使得路面能够吸收、渗透雨水,对减少路面径流有很大帮助。但渗入的雨水对路基具有破坏作用,因此,应采取必要的防渗措施并在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板,以有效地排除路面雨水,防止雨水下渗对路基的强度及稳定性造成破坏。由此可见,在机动车道设置透水路面的必要性及可行性须从多专业角度进行论证方可实施。

[1]住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)[Z].北京:住房和城乡建设部,2014.

U41;TU992

B

1009-7716(2016)09-0015-03

2016-07-06

黄维让(1962-),男,广东揭西人,教授级高级工程师,从事市政给排水设计工作。