长三角地区服务业就业分布研究

2016-11-07董莉芳

董莉芳

长三角地区服务业就业分布研究

董莉芳

长三角地区服务业的发展正在加快,内部结构趋于完善;上海市整体服务业及其部分行业的LQ指数高,表现出了明显的集聚趋势;不同类型的服务业在长三角内部的区位分布存在着明显的地域差异,传统服务业主要集中在上海市、南京市和杭州市,生产性服务业主要集中在上海市、南京市、连云港市和杭州市,消费性服务业主要集中在上海市、南京市、杭州市和舟山市。长三角地区整体服务业发展快,但是地区间服务业分行业发展不平衡。解决之,需要加大服务业人才培养的力度;持续推进市场化发展战略和城市化;注重区域服务业协调发展,制定服务业协调发展的战略和政策。

服务业;长三角地区;就业分布

对产业就业结构的研究,最早可以追溯到克拉克的就业结构演进规律。就业人口的结构、规模和分布是产业结构变化的重要特征,在很大程度上影响地区经济发展和产业发展。就业结构的类型取决于产业结构的类型,就业人口的分布也会影响产业结构的调整[1]。江小涓等人和程大中分别对中国服务业与经济增长之间的关系进行了实证研究[2-3]。杨勇和何骏分别从全国和经济发达地区角度对服务业集聚进行了分析[4-5]。李素喜等人对河北省服务业发展现状进行了分析,并提出了解决问题的对策[6]。方远平等人对广州市的服务业布局特征进行了分析[7]。谷永芬等人对长三角城市群的服务业集聚与经济增长进行了研究[8]。随着研究的深入,学者将研究视角转向就业人口格局的演变,从行业格局和空间格局对长三角地区的就业人口格局进行分析,发现服务业尤其是生活性服务业的集聚程度上升,公共服务业得到全面发展[9]。部分学者从服务业角度出发,研究地区专业化和区位分布,指出服务业的地区专业化和区位分布的差异性不局限于服务的“非贸易性”,要重视各服务部门的特征[10]。近年来,随着服务业的迅速发展,关于服务业空间分布的研究也在不断涌现。申玉铭等人对中国服务业的空间分异特征进行了深入研究,发现中国服务业空间分布的格局基本稳定,并且服务业的整体发展水平迅速扩张[11]。卢明华等人对北京市服务业的空间分布特征进行研究,发现不同类型的服务业空间分布存在较大差异[12-13]。黄雯等人对我国6个省市的服务业区位分布与地区专业化进行了深入的研究[14]。关于服务业分布的研究可谓是浩如烟海,但是以往学者们基本是从省级层面研究服务业的区位分布,笔者是从市级层面研究服务业分行业的区位分布。在已有学者的研究基础上对长三角地区服务业就业分布进行研究,对服务业部门分布、人口合理布局及实现产业与人口优化调整具有重要的现实意义。本次研究用到的数据是根据《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《上海统计年鉴》《江苏统计年鉴》《浙江统计年鉴》的数据整理而得到的。

一、长三角地区服务业发展现状

长三角地区是中国经济最发达、城市化水平最高的区域,是中国经济的“脊梁”。进入21世纪以来,长三角地区重点发展服务业,服务业发展步伐明显加快。

(一)服务业在国民经济中的地位日益凸显

近年来,产业结构不断升级,服务业发展迅速,服务业对GDP的贡献率逐年增加,在国民经济中的地位显著提高,长三角地区已进入经济发展的新通道。2014年长三角地区服务业与全国服务业发展情况的比较见表1。

改革开放以来,我国的产业结构经历了很大的变化,正向合理化方向发展。进入21世纪后,产业结构更是得到显著优化,服务业产值比重与制造业产值比重的差距在逐渐缩小。并且,在大多数地区服务业产值比重已超出制造业产值比重。2005—2014年,我国服务业增加值占GDP的比重稳步增加,由40.5%增加到48.1%,上升幅度近10%。长三角地区作为我国综合实力最强的经济中心,服务业发展水平远高于全国服务业发展的平均水平,在全国范围内居于前列。2005年,长三角地区服务业占GDP比重为40.3%,2014年该比重增至50.5%,上升幅度超过10%。其中,上海市服务业发展态势最好,服务业已成为支撑上海经济的主力。10年内,上海服务业增加值比重从50.5%增加到64.8%,上升幅度达到14.3%,大幅领先国内其他地区。江苏省服务业发展水平虽落后于上海市,但也有较大提高,服务业增加值比重从35.4%上升至47%,上升幅度超过10%。浙江省服务业发展水平落后于上海市和江苏省,10年间上升幅度为7.9%,仍有较大上升空间。总体来看,长三角各省市呈现出“三、二、一”的产业结构,服务业已成为经济增长的主要动力。

表1 2014年长三角地区服务业与全国服务业发展情况的比较

(二)服务业成为吸纳劳动力就业的主力军

随着经济结构的优化升级,服务业比重不断提高,成为社会工作者就业的基石,服务业就业在整体就业人员中的比重不断提高。全国及长三角各省市服务业就业人员比重在不断上升,长三角地区服务业就业人员所占比重高于全国平均水平2个百分点。其中,上海市服务业就业人员所占比重最大,在2005年达到55.6%,在2014年已经超过60%,上海市正在向“服务型经济”转变。浙江省和江苏省的服务业就业比重均落后于上海市,2014年分别为36.78%和37.70%,增幅分别为6.38%和3.50%。

(三)服务业内部结构有所改善

第一,从服务业内部各行业产值占比来看,现代服务行业迅猛发展,以批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿餐饮为主体的传统服务行业的主导地位正逐渐退去。批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业和房地产业已经成为长三角地区服务业增加值的4大主导产业,分别占服务业总产值的比重为24.67%、8.81%、16.24%和11.81%。科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,水利、环境和公共设施管理业4个主要社会服务业产值较低,占服务业总产值的比重均小于3%,依次占比为2.84%、2.69%、1.32%和1.06%。在现代服务业中,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业发展较好,占服务业产值的比重较高,上海市分别占20.09%、9.4%、8.73%和7.53%;江苏省分别占13.34%、12.73%、6.02%和4.69%;浙江省分别占16.24%、11.81%、6.11%和5.72%。其中,上海市的金融业、租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业占比高于其他2省;江苏省的房地产业占比在长三角地区最高。在传统服务业中,批发和零售业均是2省1市中占比最高的产业,但上海市占比略高于江苏省和浙江省,占比为26.98%;江苏省为24.26%;浙江省为23.50%。江苏省的交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业占比均略高于上海市和浙江省,分别为10%和4.44%;浙江省为8.81%和3.89%;上海市相对落后,分别为7.34%和2.45%。在社会服务业中,教育,公共管理、社会保障和社会组织占比较高;江苏省社会服务能力高于上海和浙江,占比为6.04%和7.19%;浙江省略落后,为5.60%和6.98%;上海市最低,为3.79%和3.57%。

第二,从服务业内部就业结构来看,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,教育,公共管理、社会保障和社会组织是吸收社会劳动力最主要的4个行业。从长三角地区整体来看,这4个行业的就业人员在服务业总就业人数中的占比均高于10%,分别为13.67%,10.22%,14.82%和12.06%。上海市现代服务业发展水平较高,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的就业占比在长三角2省1市中最高,分别为6.22%、6.42%和12.28%;江苏省为5.76%、4.40%和6.20%;浙江省为4.03%、5.15%和8.29%。浙江省的金融业占比略高,为9.31%,上海市为8.29%,江苏省为6.62%。上海市的科学研究和技术服务业的占比为5.66%,江苏省为4.27%,浙江省为3.95%。江苏省的教育行业吸纳了很多劳动力,教育产业占比达到18.78%;浙江省稍低,为17.18%;上海市教育行业未能很好地吸纳劳动力,占比仅为7.38%。浙江省和江苏省卫生和社会工作的占比分别为10.21%和9.27%;上海市略微落后,为4.78%。

二、长三角地区各市服务业区位分布

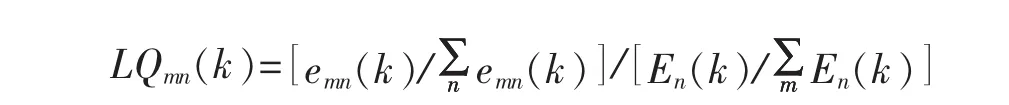

区位商是用来表示某地区的特色产业的就业人数与该地区全部就业人数之比,再除以全国该产业就业人数与全国总就业人数之比。计算公式如下:

式中:emn(k)表示k时期(如某年)m地区n行业的就业人数;∑nemn(k)表示m地区的全部就业人数;En(k)表示全国的n行业的就业人数;∑mEn(k)表示全国的全部就业人数。

一般来说,当LQ指数值大于1时,表示在全国范围内,行业n在m地区相对集中。

LQ指数从就业的角度来衡量服务业及其部分行业的区位分布。2013年长三角地区各省及市服务业分行业LQ指数见表2。

在交通运输、仓储和邮政业方面,2013年上海市的LQ指数位居第1位,高达2.53,远远高于其他市;其次是舟山市和南京市。这说明,以就业来衡量,交通运输、仓储和邮政业相对集中在上海市、舟山市和南京市。在信息传输、计算机服务和软件业方面,2013年上海市和江苏省的南京市、连云港市的LQ指数均大于2,明显高于其他市;其次是浙江省的杭州市和衢州市,LQ指数均大于1。这说明长三角地区信息传输、计算机服务和软件业主要集聚在上海市、连云港市、杭州市和衢州市。

在批发零售业方面,2013年南京市和杭州市的LQ指数均大于1,分别排在第1位和第2位,其他市的LQ指数均小于1。这表明从就业人数来衡量,批发零售业在南京市表现出了明显的集聚趋势。在金融业方面,2013年丽水市和衢州市的LQ指数均大于2,位于前2位,上海市、连云港市、盐城市、镇江市、杭州市、宁波市、温州市、湖州市、金华市、舟山市、台州市的LQ指数均大于1。由此可见,金融业在浙江省的大部分地区分布相对集中。

在房地产业方面,2013年上海市、南京市、杭州市和舟山市的LQ指数均大于1,房地产业相对集中在上海市、南京市、杭州市和舟山市。在租赁和商业服务业方面,上海市的LQ指数大于2,位居第1位,南京市、连云港市、杭州市、宁波市、嘉兴市、舟山市和丽水市的LQ指数均大于1,说明上海市在租赁和商业服务业方面呈现出了明显的集聚趋势。

在科学研究、技术服务和地质勘查业方面,上海市、南京市、杭州市的LQ指数均大于1,位居前3位,这应该与南京市、杭州市分别为江苏省和浙江省的省会有关。在水利、环境和公共设施管理业方面,江苏省的连云港市、淮安市、镇江市、宿迁市和浙江省的金华市、舟山市、丽水市的LQ指数均大于1。其中,舟山市的LQ指数最高,达到2.06。相比较而言,上海市的LQ指数小于1,水利、环境和公共设施管理业分布不集中。

表2 2013年长三角地区各省及市服务业分行业LQ指数

在居民服务、修理和其他服务业方面,各省市的LQ指数均小于1,表明就长三角地区整体而言,居民服务、修理和其他服务业没有表现出行业集聚的特征。在教育方面,江苏省的徐州市、连云港市、淮安市、宿迁市和浙江省的温州市、衢州市和丽水市的LQ指数均大于1,说明长三角地区教育业相对集中在江苏省和浙江省。

在卫生、社会保障和社会福利业方面,丽水市的LQ指数大于2,位居第1位。在文化、体育和娱乐业方面,上海市、南京市、常州市、杭州市、温州市、衢州市、舟山市和丽水市的LQ指数均大于1。在公共管理和社会组织方面,丽水市和衢州市的LQ指数均大于2,位居前2位,连云港市、温州市和舟山市的LQ指数均大于1。

三、结论与政策建议

本次基于就业人数和产业增加值对长三角地区服务业发展现状进行研究,基于LQ指数对长三角地区整体服务业及其部分行业的区位分布进行研究,得出3点结论。第一,长三角地区整体服务业发展步伐加快,服务业内部结构趋向改善以及现代服务业发展迅速。第二,以就业人数来衡量,上海市整体服务业以及部分行业的LQ指数都很高,表现出了明显的集聚趋势。第三,不同类型的服务业在长三角内部的区位分布存在着明显的地域差异。交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,住宿餐饮业等传统服务业主要集中在上海市、南京市和杭州市;信息传输、计算机服务和软件业,金融业,租赁和商业服务业等生产性服务业主要集中在上海市、南京市、连云港市和杭州市;教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化等公益性服务业主要集中在江苏省的徐州市、连云港市、淮安市、宿迁市和浙江省的温州市、衢州市、舟山市、丽水市;房地产业等消费性服务业主要集中在上海市、南京市、杭州市和舟山市。

长三角地区整体服务业发展快,但是地区间服务业分行业发展不平衡,一些地区服务业发展仍相对落后。为此,笔者提出以下建议:第一,加大服务业人才培养的力度,用现代经营方式和理念来提升传统服务业,提高服务业的发展水平。第二,持续推进市场化发展战略和城市化。长三角各地区应从实际出发,因地制宜,充分发挥地区优势,发展具有特色的服务行业。在发展传统服务业的同时要着重发展新兴服务业和现代服务业。要注重区域服务业协调发展,制定服务业协调发展的战略和政策,缩小地区间服务业发展的差距。

[1]李玉凤,高长元.产业结构与就业结构的协整分析[J].统计与决策,2008(4).

[2]江小涓,李辉.服务业与中国经济:相关性和加快增长的潜力[J].经济研究,2004(1).

[3]程大中.中国服务业与经济增长:一般均衡模型及其经验研究[J].世界经济,2010(10).

[4]杨勇.中国服务业集聚实证分析[J].山西财经大学学报,2008(10).

[5]何骏.长三角区域服务业发展与集聚研究[J].上海经济研究,2011(8).

[6]李素喜,陈永国.我国服务业发展趋势:以河北省为例[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2007(2).

[7]方远平,闫小培,毕斗斗,林彰平.转型期广州市服务业区位演变及布局特征[J].经济地理,2009(3).

[8]谷永芬,洪娟.城市群服务业集聚与经济增长:以长三角为例[J].江西社会科学,2013(4).

[9]牟宇峰.长三角核心区就业人口格局演变研究[J].地理与地理信息科学,2014(1).

[10]程大中,黄雯.中国服务业的区位分布与地区专业化[J].财贸经济,2005(7).

[11]申玉铭,邱灵,任旺兵,尚于力.中国服务业空间差异的影响因素与空间分异特征[J].地理研究,2007(6).

[12]卢明华,惠国琴.北京服务业的增长及其空间分布特征[J].城市发展研究,2012(4).

[13]卢明华,杨洁.北京都市区服务业地域分工及其变化[J].经济地理,2013(2).

[14]黄雯,程大中.我国六省市服务业的区位分布与地区专业化[J].中国软科学,2006(11).

(编辑:唐龙)

F241.4

A

1673-1999(2016)10-0033-04

董莉芳(1990-),女,安徽财经大学(安徽蚌埠233000)经济学院2014级硕士研究生,研究方向为区域经济理论与方法。

2016-07-07