流传千古的民间传说

2016-10-28汇编语诺

汇编|语诺

流传千古的民间传说

汇编|语诺

中国民间传说作为民间口头叙事文学,由历史事件、历史人物及地方风物有关的故事组成,是劳动人民智慧的结晶和本土民间文化的精华。在民间传说的创作中,客观实在物始终处于核心地位,因此人们又将它称为“传说核”,“传说核”可以是一个历史人物、历史事件,也可以是一个地方古迹或风俗习惯等。

在我国民间传说中,故事的主人公一般有名有姓,其中有的是历史上知名的人物,事件发生有具体的时间和地点,有的还涉及国家民族的重大事件;而人物活动或事件发展的结果也常与某些历史、地理现象及社会风习相附会,因而往往给人以它是真实历史的错觉。但民间传说与严格意义的历史有本质的区别。

传说既不是真实人物的传记,也不是历史事件的记录(其中可能包含着真实历史的某些因素),而是人民群众的艺术创作。许多传说把比较广泛的社会生活内容通过艺术概括而依托在某一历史人物、事件或某一自然物、人造物之上,达到历史的因素和历史的方式与文学创作的有机融合,使它成为艺术化的历史,或者是历史化的艺术。

民间传说是非物质文化遗产的重要组成部分,是我国历史的见证和中华文化的重要载体,蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式和文化意识,体现着中华民族的生命力和创造力。

牛郎织女传说

时间:2008年

类别:民间文学

申报地区或单位:山西省和顺县;山东省沂源县

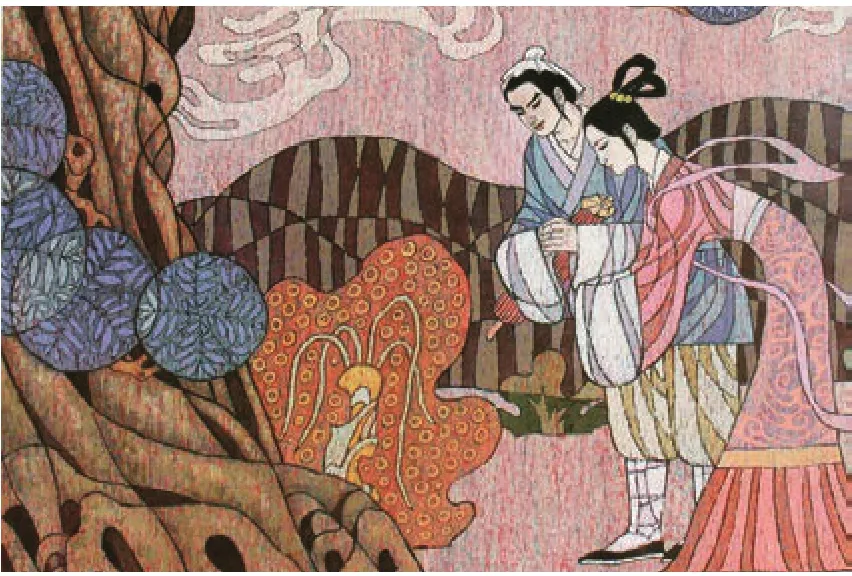

牛郎织女是中国汉族四大民间爱情传说之一(其余三个分别是《白蛇传》《孟姜女哭长城》《梁山伯与祝英台》),与该传说相关的节日是七夕节。

作为中国人民最早关于星的故事,南北朝时代任昉的《述异记》里有这么一段:“大河之东,有美女丽人,乃天帝之子,机杼女工,年年劳役,织成云雾绢缣之衣,辛苦殊无欢悦,容貌不暇整理,天帝怜其独处,嫁与河西牵牛为妻,自此即废织纴之功,贪欢不归。帝怒,责归河东,一年一度相会。” 2008年,牛郎织女传说入选国家非物质文化遗产名录。

童话和神仙故事并不会因物质文明的进步而被消灭。它们可以提高青少年的幻想能力,可以作为成年人业余的消遣,又可以作为各种艺术的原料。中国的《牛郎织女》可以和希腊的《奥德赛》《金羊毛》,法国的《尼贝伦指环》等故事并列。

每年七夕,大家不妨继续提出牛郎织女这个故事来谈:一方面欣赏这富有诗意的神话,一方面也可借机会提倡科学,使一般人注意到科学家替人们所发现的许多关于星星的新知识。

白蛇传传说

时间:2006年

类别:民间文学

申报地区或单位:江苏省镇江市;浙江省杭州市

浙江省杭州市白蛇传传说是我国民间文学中的一颗璀璨明珠,所塑造的白娘子、许仙、法海和小青等人物形象,表达了广大人民对人性解放的渴望,是中华民族宝贵的精神文化遗产。传说中所保留的大量古代传统习俗,使白蛇传成为我国民俗文化信息最为丰富的口头遗产之一。

白蛇传传说肇始于唐五代时期,基本成型于南宋,至迟到元代已被文人编成杂剧和话本。明代冯梦龙编纂的拟话本《白娘子永镇雷峰塔》是该传说最早的较为完整的文本。明清以降至于现当代,民间的口头文学与各类俗文艺的改编、搬演相互渗透、相互融合,使白蛇传最终成为故事、歌谣、宝卷、小说、演义、话本、戏曲、弹词,以及电影、电视、动漫、舞蹈、连环画等各种文艺形式的经典题材。其影响不断扩大,最终流布全国,家喻户晓,并远播日本、朝鲜、越南、印度等许多国家。

民间传说常常出现“多源”现象,白蛇传传说亦然。民间文学专家认为,镇江、杭州是这一传说的重要流传地。

白蛇传极大地丰富了中国民间文艺的宝库。它故事奇崛,人物生动丰满,其中的白娘子是中国艺术长廊中一个重要的典型形象。传说所反映出的南宋以来不同时期的主要社会思想、信仰与价值观及民族深层心理,有重要的历史价值。白蛇传中的民风民俗内容也极其丰富,对了解江南的风土人情有重要的参考价值。而对于这一传说主要的发生地杭州而言,白蛇传与断桥、雷峰塔及西湖等自然和文化景观形成了密不可分的关系,使杭州和西湖都具有了更为丰厚的文化内涵。

孟姜女传说

时间:2006年

类别:民间文学

申报地区或单位:山东省淄博市

据《左传》“襄公二十三年”载:公元前550年(春秋时期,齐庄公四年)秋,齐国将军杞梁率兵攻打莒国(今山东莒县),不幸身亡。其妻孟姜迎柩至郊外(齐长城与淄水交汇处,今淄博博山源泉镇北)。齐王欲在此处吊唁,孟姜抵制,要求按仪节到宫舍祭祀。杞梁安葬后,孟姜仍悲痛万分。过了200年,《檀弓》记载曾子对此事的说法谓:“其妻迎其柩于路而哭之哀。庄公使人吊之。”到西汉刘向的《说苑·善说篇》中出现了“其妻悲之,向城而哭,隅为之崩,城为之阤”的记载。《列女传》里出现了杞梁妻赴淄水(今源泉北)而死的情节。杞梁妻的事迹是为孟姜女传说原初的内容。孟姜女传说因其深厚的群众性,流传2 500多年而不衰,流传地区遍及全中国,内容上也多有演变,本来是春秋齐国的杞梁妻(孟姜女),最终其悲剧命运却与秦始皇和秦长城联系了起来。但追根溯源,杞梁妻哭崩的杞国都城、投身自尽的淄水都在山东淄博一带。

孟姜女传说流传的范围极广,据顾颉刚20世纪20年代的研究统计,该传说流传的省区包括:北京、河北、辽宁、山东、山西、河南、陕西、江苏、上海、安徽、浙江、湖北、湖南、福建、广东、广西、云南、四川、甘肃。有孟姜女相关遗迹的地方也很多,如山海关的姜女祠庙、姜女坟,辽宁绥中县姜女祠,河南杞县孟姜女庙,陕西哭泉及孟姜女庙,上海万喜良石像,山东博山姜女泉(4处)等。

孟姜女的形象使人们认识到古代妇女的善良性格和战争带给人们的悲惨苦痛,表达了古代人民对战争的厌恶之情。孟姜女的故事在博山世代流传,“孟姜女哭长城”的民歌至今仍在博山民间传唱。西汉以前形成的“悲歌哀哭”与孟姜女传说有关的民俗,在博山民众中被一代代传承下来,至今博山中老年妇女仍是长歌代哭,以孟姜女传统曲调来寄托哀思。孟姜女式的哭腔在农村广泛流传,可以说形成了一种哭文化。

梁祝传说

时间:2006年

类别:民间文学

申报地区或单位:浙江省宁波市、杭州市、上虞市;江苏省宜兴市;山东省济宁市;河南省汝南县

梁山伯与祝英台传说是我国四大民间传说之一,是中华文化的瑰宝。千百年来,它以提倡求知、崇尚爱情、歌颂生命生生不息的鲜明主题深深打动着人们的心灵,以曲折动人的情节、鲜明的人物性格、奇巧的故事结构而受到民众的广泛喜爱。梁祝传说和以梁祝传说为内容的其他艺术形式所展现的艺术魅力,使其成为中国民间文学艺术之林中的一朵奇葩。

梁祝传说自1 600年前的晋代形成以来,主要流传于宁波、上虞、杭州、宜兴、济宁、汝南等地,并向中国的各个地区、各个民族流传辐射。在流传的过程中,各地人民又不断丰富发展传说的内容,甚至还兴建了众多以梁祝传说为主题的墓碑和庙宇等建筑。此外,梁祝传说还流传到朝鲜、越南、缅甸、日本、新加坡和印度尼西亚等国家,其影响之大在中国民间传说中实属罕见。

据梁祝传说改编的越剧《梁山伯与祝英台》、小提琴协奏曲《梁祝》、电影《梁山伯与祝英台》等各种文学艺术作品,以及由此而形成的求学、婚恋的独特风尚,构成了庞大的梁祝文化系统。

同其他口头文学和非物质文化遗产一样,近20年来,由于受现代化和城市化的影响,以口头传承为主的梁祝传说受到了前所未有的冲击。原有的口头传承人相继去世,年轻一代不愿接续,传承面临着断代的危险,急需抢救和采取相应的保护措施,使这一优秀的文化传统得以绵延。

西施传说

时间:2006年

类别:民间文学

申报地区或单位:浙江省诸暨市

西施居中国古代四大美女之首,是中国传统文化中美的象征。西施传说的发端地——浙江省中北部的诸暨,曾是春秋时期越国的古都。

西施传说产生于春秋末期,起源于民间口头讲述,最早的文字记载见于《墨子》和《孟子》等,经历代口耳相传,流传范围扩大,内容不断丰富。西施传说以吴越争战为历史背景,以西施一生传奇经历为主干,以人物传说(如“东施效颦”)、地名传说(如“白鱼潭”)、物产传说(如“香榧眼”)、风俗传说(如“三江口水灯”)等为枝叶,从不同角度歌颂了西施的美丽、善良和“为国甘献身”的奉献精神。

西施传说历史悠久,自发端流传至今,已有2 500多年的传承历史。其传播地域广泛,不但流传诸暨全境,辐射江浙乃至全国,甚至远播韩国、日本及新加坡等东南亚国家、地区和世界各地华人区。西施传说内容丰富,涉及人物、地名、物产、风俗等,几乎涵盖了民间文学的所有领域,除以民间文学口耳相传外,传说还以曲艺、戏剧等多种形式加以传承。

作为中国丰富多样的人物传说之一,西施传说除了民间文艺学本身的学科意义之外,还具有其他方面的重要价值。(1)文学价值:传说作为文学普及读物,流传极广,老少咸宜,而且历来是各种文学样式的创作源泉,以西施传说为题材的文学作品多种多样;同时,通过文学形式的传播,又扩大了“西施传说”的影响,丰富了传说的内容。研究其中相辅相成的关系,对繁荣文学艺术具有重要意义。(2)美学价值:西施作为一个审美符号,在中华民族审美史上占有独一无二的地位,值得从美学角度进行深入研究。(3)认识价值与史学价值:西施传说依附于吴越争战而产生,是对古吴越历史文化的民间诠释,对研究春秋史有重要参照价值。(4)人文价值:传说褒扬真善美,崇尚英雄主义和献身精神,对弘扬优秀的人文精神,有积极意义。

董永传说

时间:2006年

类别:民间文学

申报地区或单位:山西省万荣县;江苏省东台市;河南省武陟县;湖北省孝感市

董永传说最早载于西汉刘向的《孝子传》。此后三国曹植的《灵芝篇》和东晋干宝的《搜神记》也都有相关记载。干宝的记载因主题突出(行孝)、情节完整(“鹿车载父”、“卖身葬父”与天女适嫁“助君偿债”)而在我国农村地区广泛流传,成为两千多年来故事嬗变和文学移植的母本,对后世影响深远。由于董永与七仙女的故事是一则既有教化作用又有爱情色彩的民间传说,其教化内容同中国民众长治久安的大众心理需求相适应,爱情故事又契合了民众追求婚姻幸福的内在感情,所以它的神奇幻想同人间现实巧妙融合的艺术特色,深受民众喜爱。该传说在长期口耳相传的过程中,因地、因时、因人而异,不断演变,在发展流变过程中具有了向爱情故事演变的趋势,但主题和“母体”并没有大的变化。20世纪以来的一百年间,董永故事一直成为拥有广大受众的俗文学(如说唱、戏曲)以及后起的影视文学创作追逐的题材,出现了电影黄梅戏《天仙配》等影响深远的作品。

董永传说在两千多年的漫长流传过程中,不断与各地的民众生活相结合。由于民众情感的渗透和口碑的附会,产生了富有地方特色的传说,留下相沿而成的风俗及与董永身世有关的文物、碑碣、村落、地名等遗迹。山西省万荣县、江苏省东台市、河南省武陟县、湖北省孝感市等地不仅有与董永相关的遗迹,而且地方志中也多有记载,都称董永是当地人,如山东博兴有董家庄、董永墓;山西万荣小淮村有“董永故里”的匾额,民间还织造“合婚布”;河南省武陟县每年农历二月初三和十一月初十均举行盛大的祭拜孝子的庙会活动;江苏省东台市有董家舍,南宋《方舆胜览》即记载这里为“孝子董永故居”等。多地流传、不断附会的“滚雪球”现象是传说故事常有的特点。董永传说蕴含的历史、文学资料对研究我国各个历史时期社会、经济、政治、文化,特别是文学艺术等方面的研究都有一定的价值。董永传说的教化功能对当今建设社会主义精神文明和构建和谐社会的实践具有一定的现实意义。

济公传说

时间:2006年

类别:民间文学

申报地区或单位:浙江省天台县

济公传说是以南宋禅宗高僧道济的故事发展演变而来的一种民间口头文学,以天台为中心分布于浙江省境内,并由此辐射全国,影响世界。

六朝隋唐时期,天台就流传着许多罗汉、癫僧的传说。南宋早期,道济降生于天台,佯狂济世,人称“济癫”。在道济的生前身后,天台出现了许多关于他的灵异传说,为人们所津津乐道。明清以来,济公传说广泛流传于全国各地,成为家喻户晓的民间故事。

天台的济公传说内容涉及降龙罗汉投胎的济公出世传说,神童李修元的少年济公传说,济公癫狂济世、惩恶扬善、扶危济困、戏佞降魔的传说等。与济公相关的民俗风物传说也十分丰富。

济公传说依附于真实的历史人物,具有地域的原生性,同时突出神秘的超自然力,具有情节的神奇性。此外,传说广泛涉及生活的各个层面,内容丰富多样,反映着民众的喜怒哀乐,具有鲜明的人民性。主人公的作为也夹杂了禅宗思想和罗汉信仰。

八百多年来,济公传说已成为文学艺术取之不尽的素材,在小说、书画、雕塑、影视等领域都有生动体现。同时,济公传说作为一种独特的文化现象,深深地印刻在民众的心里,对推进当代道德教育和中华民族精神的传承必将产生积极的促进作用。

由于生存的历史环境业已改变,原生态的济公传说目前已处于濒危状态,急需采取切实措施加以保护。