再论中日两国筝的差异

2016-10-27杨帆

摘 要:文章讨论了《中日两国筝的制作差异问题》一文的评价标准、评价方法等问题。从音乐声学角度出发,提出乐器改良应尊重自身的文化传统与实践要求,对于在不同文化结构中共存的表演形式、演奏技法、音响表现等方面都有很大差异的两种乐器,不能以同一音乐需求为标准进行评价,更不能将某一乐器直接应用于对方的音乐结构之中。

关键词:筝 音质评价

筝是中国古老的民族乐器之一。公元前237年,秦国李斯《谏逐客书》中即记载有:“夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳目者,真秦之声也。”?譹?訛表明筝在春秋战国时期已经广泛应用于秦地的民间音乐中。在漫长的历史流传中,筝逐渐形成了具有不同演奏技法和音响特点的多种流派,自20世纪后半叶以来,通过各流派间的相互交流与借鉴,筝艺术得到了极大的普及和发展,成为中国民族乐器中影响力最大的乐器之一。

中国筝在公元8世纪,即日本奈良时代传入日本,在与日本音乐文化的交流与接纳过程中,筝向着适于日本音乐表现需要的方向演变,逐渐成为日本传统音乐文化的重要组成部分,并形成了雅乐筝、筑紫筝和俗筝三种形制。

中国筝与日本筝同为一个母体,却在不同的文化环境中传承与发展,在音乐风格、演奏技法、审美情趣等方面形成了显著的差异,最终成为两种完全不同的音乐体系。毛丫?譺?訛先生敏锐地观察到了这一现象,她以跨文化音乐交流参与者的身份对这一现象进行了分析,力图从一个客观的局外视角对中日两国筝文化做出比较,并尝试分享其中一方的成功经验。

在中日音乐比较研究会主办、新疆艺术学院承办的“第十一届中日音乐比较国际学术研讨会”上,毛丫先生宣读了《中日两国筝的制作差异问题》一文(以下简称《两筝》)。?譻?訛笔者认真研读该篇文章后,在丰富认知、加深了解的同时,对文中所用的评价标准、评价方法等问题也形成了一些个人的粗浅思考,撰文作学术交流与探讨。

一、评价标准的制定

日本筝作为日本民族传统文化与外来文化相融合的产物,具有典型的日本文化特征,追求恬淡自然、虚静内敛的音响表现,其所表达的是完全日本化的、细腻而精致的审美理念。

日本筝的演奏亦很少采用独奏形式,往往是与同类乐器或三味线、尺八等乐器合奏。演奏中,大多用于演奏级进的单声部旋律,较少出现大跨度的音程跳进。节奏表现较为舒缓,以宁静、素雅为主要表现特征,不采用华丽、多变的节奏型,形成了日本筝乐平和、简朴的音响空间。

反观中国筝,各派筝曲的演奏技法丰富多彩,形成了诸如鲁筝奔放、浙筝清丽、豫筝高亢、潮筝柔美等多种演奏风格,表达着中华大地上不同区域人民各具特色的审美喜好。

中国筝常常采用独奏方式,与其他民族乐器、乐队的合奏也较普遍。自上世纪八十年代以来,还出现了与西方乐器、西方管弦乐团的协奏形式。表演中,演奏者综合运用旋律加花装饰、节奏变化对比、多种演奏技法展示等手段,最大程度地丰富乐器音响效果,增强音乐表现力。

可以看出,由于中日两国筝处于各自不同的文化环境,服务于不同的音乐形态,在乐器的表演形式、演奏技法、音响表现、文化功能等方面有着很大的差异。因此,日本筝的音响表现与中国音乐表演需要是不相适合的。那么,以日本筝的音响作为评价标准,分析中国筝在音量、音色、材质、工艺等方面的不足是否合适呢?

二、评价方法的规范

1.乐器声学比较方面

对于中日两国筝在不同表演场合的声音表现,毛丫先生从自身演奏经验出发,指出适用于古筝的演奏空间在300座左右,但实际上500座以上的演奏场所也很普遍。在这样的演奏空间内,如果不用扩音设备,日本筝乐音由观众席的第一排到最后一排,乐音音量、音色是完全相等的。中国筝,其声音在到达观众席的中间位置时,音量下降就很明显。为比较中日两国筝在音响性能方面的差异,《两筝》一文采用日本木材和工艺试制了中国筝,录制了音响与日本筝进行了声学分析与比较,比较主要集中于乐器的音量与音色两方面,得出的结论是:采用日本木材和工艺制作的中国筝,乐音泛音数有所增加,声音非常通透,由低音到高音的音色变化非常平均,乐器音色得到了很好的改良,由观众席第一排到最后一排音色不统一的问题亦得到解决。对于这些结论,可以从不同的角度展开讨论。

(1)音量与传远力的区别,传远力与音色的关系

“音量”与“传远力”既有联系又有较大的区别。音量是指人耳对所听到的声音大小强弱的主观感受,其客观评价尺度是声音的振幅大小。人耳对古筝音量大小的感受与演奏者弹奏力度、乐器材质及振动面积(尺寸)有关。“传远力是乐器将其发音向远处发送的能力。”?譼?訛它是衡量乐器在一定传播距离内声辐射衰减程度的参数。可以说,音量是表示乐器振动幅度的物理量,传远力是表示声音与传播距离相互关系的物理量。因此,联系上下文,《两筝》所做的研究应该是对两国筝声音“传远力”的比较,而不是对“音量”的比较。

在生活中,有很多声音音量较大却传播距离有限,而有些声音尖细却能传播的较远。在笔者早前对古琴声音传远力的实验中,通过比较距离古琴20 cm、200 cm两支传声器同时拾取的乐音,可以看到乐器音量的大小与传远能力并不呈正比关系。如在古琴1弦至7弦中,与距离古琴20 cm的传声器相比,200 cm距离上的传声器拾取到的声音衰减最大的为15.37分贝,衰减最小的为12.17分贝。且钢丝缠弦、合成纤维缠弦,蚕丝缠弦等琴弦材质的变化、材质相同而1-7弦具体不同,传远力均会有不同表现。?譽?訛这是由于声音的传播介质(空气)自身固有的阻力与粘滞力,使乐器辐射的声音随着传播距离的增大而不断减小,这是客观存在且不可避免的。并且,与较低频率声音相比,较高频率的声音由于波长较短等原因,在传播中的衰减要大于低频率的声音,因而声音中的高频能量更易被衰减,这些高频能量的衰减,带来最显著的结果就是乐音明亮度下降等音色变化。因此,随着传播距离的增加,乐音音量、音色发生变化是非常正常的。

(2)频谱比较方面

古筝乐音是复合音,其中包含着基音、泛音等多个频率成分。一般来说,基音决定乐音高度,而泛音在数量、音强及相互关系上的差异会对乐器音色产生影响。目前,对乐音频率成分的分析常使用频谱比较,并借助频谱图形成较为直观地了解。

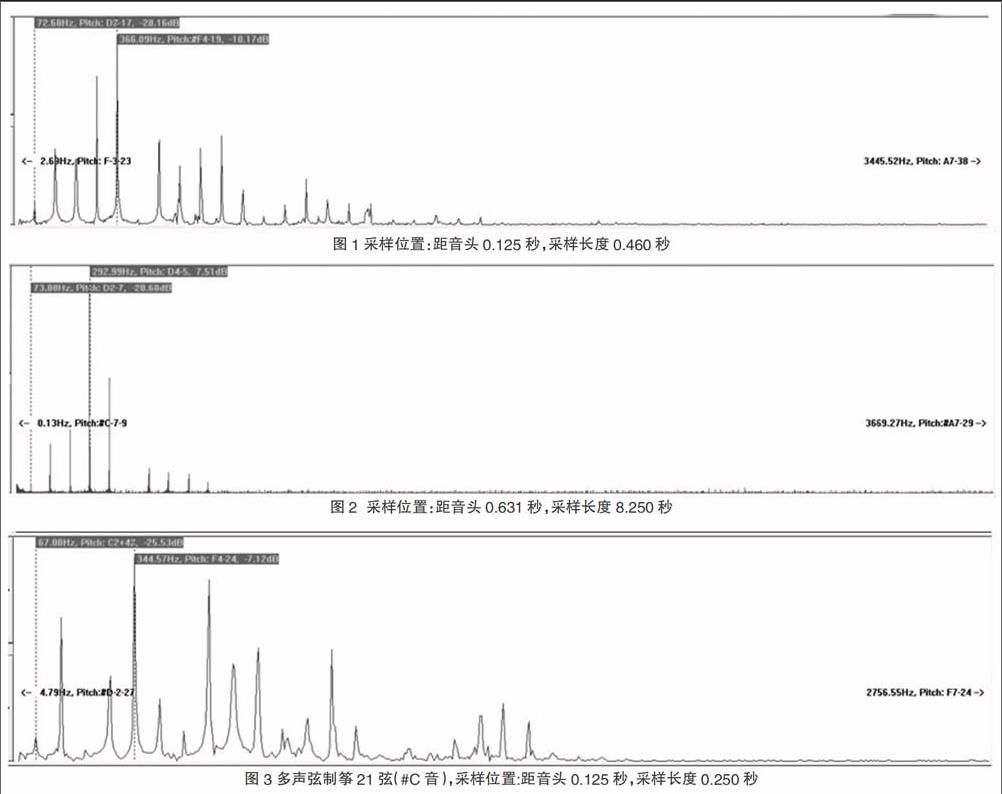

《两筝》使用了Sonic Visualiser音频分析软件用于乐音频率成分进行分析。文中提到,乐音所含的泛音越多、泛音位置越高、时间越持久则音质越好。2014年,学友王丁亦对我国S型21弦尼龙弦筝、多声弦制筝、21弦传统钢丝筝进行了声学测量与分析?譾?訛,录音选择在中国计量科学研究院全消声室进行,采录过程亦参照国标(际)相关标准,音响样本、测量结果的客观性和权威性均有保证。频谱分析则采用中国艺术研究院开发的《GMAS通用音乐分析系统》。

在这项研究中,作者选取了S型21弦筝21号弦乐音(D音),在选择不同时间位置、不同长短的片断为测量素材后,得到同一古筝乐音的两个频谱(见图1、图2),对比两图可以看到频谱中泛音的数量、音强及相互关系都出现了较大变化,表明古筝乐音的频率成分随时间同步发生变化,并不是一成不变的。如果再将这两张图与图3做比较,就会发现即使是在听觉上没有显著差异的两种中国筝,其频谱也是有明显区别的。

频谱反映的是乐音的本质特征。由于人听觉系统只能对某一范围内的物理变化做出正确判断,灵敏度相对宽松,因此频谱上的差异并不一定在主观听觉中形成严格的对应变化。事实上,引起乐音频率成分变化的原因有很多,如录音环境、乐器形制、制作年代、演奏方法等,几乎所有因素的细微改变都会造成乐音频率成分变化带来主观音色变化。所以说,不结合客观、广泛的主观听觉评测,仅使用某个音响片断的静态频谱图用于乐器音色比较具有一定的片面性。

其次,乐音泛音振动时间越持久就意味着乐器余音越长。对于日本筝而言,由于音乐内容大多旋律单一、节奏缓慢,较长的振动时间,有助于形成丰富的音色对比,完成音响传“韵”。但对于中国筝而言,演奏中常常需要完成音符密集的快速乐句、双音以及和弦和内容的演奏,这时,较长的余音反而会对音乐的清晰度产生不良影响。因此,由于中日两国筝所表现的音乐内容不同,所以并不能简单的以日本筝为标准,要求中国筝也具有相同的余音长短。

2.材料与工艺方面

乐器的形制与材质对乐器音响起决定性作用。《两筝》一文提到,日本筝的制作多用日本福岛县会津桐,中国筝则多用河南省兰考县泡桐。并指出这两种用材在树龄、厚度、密度、选取部位、加工工艺上都存在较大的差异。因此选用了日本木材与工艺制作了中国筝与日本筝做比较,这两架筝在形制、尺寸方面完全一样。结合当前乐器材料学、乐器工艺学的研究手段,笔者认为其中有两个问题需要特别说明:

一、 木质乐器的“相同材质”与“相同形制”

古筝使用木材制作,树木成材过程均为自然生长。受环境、气候、时间等诸多天然条件限制,不仅各树种间木材物理特性有巨大区别,即使是同一株木材的不同位置,也因为微观结构的不同在物理特性上形成较大差异。这种差异,最直观的表现即是树木疏密不同的年轮。

在乐器声学的研究中,为了正确认识乐器材质、形制这两种物理特性与音响之间的因果关系,了解它们单独发生作用时对乐器声学特性的影响,研究中必须有效隔离形制与材质两种因素,避免它们同时发生作用。受木材生长客观规律所限,制作乐器的每一段木材其物理特性都具有唯一性。因此,在使用实验测量方法比较“相同材质”乐器音响差别时,均会受到测量样本材质固有差异的影响,导致建立在“相同材质”假设之上的形制比较结果亦出现较大误差。

其次,日本筝的制作基本依靠技师手工完成,在制作单件乐器时,手工制作固然具有很强的灵活性。但在复制多件产品时,手工制作却缺乏机械加工可以多次重复的统一性与精密性,不可避免的具有不确定性。因此,即使是同一工匠采用同一棵树木制成的乐器,音色也不可能完全相同。

可以说,如果文中“相同材质”的假设不成立、“相同形制”又难以实现,那么,依据文中所得出的比较结果,实无法判断产生音质差异的根本原因是什么。

二、 刳制琴体与粘制琴体

乐器选用材料不同,制作工艺亦不相同。《两筝》一文认为,日本筝优异的音响表现与日本筝的制作采取整块桐木刳制的方法有关,与之相比较的中国筝多使用拼贴粘合方式制作。其中,面板、底板为泡桐材质,其他部分则选择松木、红木等不同木材。那么,采用桐木刳制的琴体是否就比多种材料粘制的琴体音色更好呢?

结合当前声学研究对乐器声学特性的认识,为取得良好的声学特性,古筝琴体木材除能够将由琴弦传导而来的振动能量高效地转变为声能辐射外,还应满足两个要求:

1. 较宽的共振范围

由于琴体会在自身固有声学特性的基础上,对不同频率的声音做不同程度的放大或衰减,因此,为使乐音所含的多个频率成分均能得到同等放大,在听者主观听觉中对乐器音色形成稳定而统一的感知,琴体应实现对该乐器全部乐音占用频率范围的等值响应,使来自琴弦的不同振动频率都能均匀地辐射出去,不会因为频段响应不均产生不被主观听觉接受的声学特性畸变(不包括为改善乐器音色的有意识处理)。

2. 对特定频率的有效放大

音色由乐音中泛音的数量、强度及相互关系决定。由于琴体在向外部辐射声音时,会随自身振动过程的变化在某些频段形成振幅的提升或衰减,带来乐音音色的改变,因此,良好的乐器共鸣体应适当强化能引起主观听觉愉悦的频率成分,对这些频率成分实现有效放大,衰减和弱化引起听者不快的频率成分,修饰乐器音色,以获得良好的声学特性。

诗经《国风·鄘风·定之方中》中曾提到“树之榛栗,椅桐梓漆,爰伐琴桑”,明代胡文焕在《文会堂琴谱·取材》中也阐述到“天下之材,柔良莫如桐,坚刚莫如梓。桐主发散以扬声,梓主收敛以聚声。以桐之虚,合梓之实,刚柔相配,天地之道,阴阳之义也。”?譿?訛大量文献表明选用多种木材合制乐器的方式在我国历史上长期存在,这种制作习惯反映出古人试图通过选用具有不同物理特性的多种材质,将多种木材不同的声学性能结合起来,实现乐器不同部件在物理特性上的对比统一,以取得全面、均衡声学特性的乐器制作理念。同样,近现代使用的很多西方乐器,如钢琴、小提琴等,乐器不同部件采用不同材质的做法也非常普遍,以综合多种材质的物理特性,扬长避短,获得最佳的音响表现。所以说,单一材质的乐器音色并不一定就比多种材料粘制的琴体音色更好。

结语

百舸争流竞风采,花开并蒂各芬芳。如前所述,在吸收和借鉴“非我”音乐结构的成功经验时,应更加尊重自身的文化传统与实践要求。笔者窃以为具有不同文化功能的、在表演形式、演奏技法、音响表现等方面都有很大差异的两种筝,是不能以某一国的音乐需求为标准进行评价的,更不能将某一种乐器直接应用于对方的音乐结构之中。由此,提出了一些个人的粗浅看法,不当之处,还请同仁们不吝赐教、悉心指正。

注释:

①司马迁《史记—李斯谏逐客书(卷87)》,中华书局1959年版,第2543-2544页。

②毛丫,女,1979-,原藉北京,原名李东博。毕业于中央音乐学院古筝专业,现为东京艺术大学特别研究员。

③此文为日本文部科学省课题《中国古筝の楽器改良における日本伝統技術の活用に関する実践的研究(中国古筝改良中日本传统技术的实践应用研究)》的阶段性成果。

④田泽林:《乐器的声学原理及其应用》,《演艺设备与科技》2006年第2期,第73页。

⑤杨帆《古琴振动体与共鸣体声学特性研究》,中央音乐学院出版社2015版,第84页。

⑥王丁:《中国筝音品测量与分析》,中央音乐学院硕士学位论文,2014年。

⑦文化部文学艺术研究院音乐研究所:《琴曲集成(第六册)》,中华书局,1981年版,第132页。

作者单位:中央音乐学院