陆川:诞生之后,进击不停

2016-09-28

王诤

“关于生态,关于大自然,人们的认识其实非常模糊。当年拍《可可西里》,巡山队员告诉我们车队行进一定要沿着车辙走。大家都不懂为什么,一上高原无人区就可劲开着撒花,但你们知道吗?那里的苔藓、红景天、骆驼刺被破坏一次,十年、二十年都恢复不了。而沿着车辙走,是为了尽量减少破坏原本就很脆弱的自然生态。而这就是我拍摄《我们诞生在中国》的初衷。”

“好电影有脚,自己会走很远”

9月12日,导演陆川现身复旦大学“复兴论坛”现场,开场白即是文章开头的那段话。在近两个小时的活动时间里,陆川演讲中提到最多的一个词是“收获”,会后他被台下莘莘学子提问最多的关键词亦是“电影人的情怀与责任”。也正是在这一天,恰好距《我们诞生在中国》上映满一个月。这一内地首部“自然题材大电影”由公映头天1.9%的排片量实现了绝地反击,随着坊间口碑一路上扬,虽然排片量从未超过5%,上座率则一直抵近30%,豆瓣评分8.2,延宕至今终于实现了票房的华丽逆袭,6400万元的成绩令不少先前持论悲观的业内人士跌碎眼镜——其实,就像是他在复旦演讲中所忆及的“车辙压印”,从处女作 《寻枪》开始,“陆川作品”公映前后的舆情轨迹历来不缺话题与争议。昔年,他在《南京!南京!》时的回应也早已成为经典:“好电影有脚,自己会走很远”。

然而这一次的路况还是有些出乎陆川这名“老司机”的意料,《我们诞生在中国》公映一周后,陆川在一个又一个通告奔波间隙亲自撰文 《电影的命》告白观众:“十二年前《可可西里》发行,华谊的杜姐作宣传,老耿带着拷贝全国跑发行,中磊坐镇北京指挥;结果很惨烈,只发出去60个拷贝。上映期间影院一天只给两场,早上十点一场下午两点一场,全国一天120场……十二年后《诞生》上画,第一天有三千场左右。这应该已经是一个很大的进步”。

这当然是陆川那依旧并不驯顺的自嘲,言辞间则略带了一丝沧桑和悲凉。奇迹出现在电影上映三天后,以2.9%的排片量取得了1500万的票房——“我的电影似乎冥冥中总有一双双看不见的手在护佑”。在当年《南京!南京!》时他曾如此告诉记者,这一次似乎也不例外:潇湘院线为这部电影主动联合一些NGO,策划自然摄影展和其他公益活动扩大宣传;鲁信院线和绵阳中环影城积极在当地组织中小学生和家庭观影,拿出全部艺术厅所有场次做长线放映;一些万达影城甚至在院线排片指导偏低的情况下,主动为电影增开场次,“希望好电影被更多人看见”。

在用上座率说服院线经理们增加排片量为电影“续命”之外,陆川还要面对的是一部分影评人的抨击——《南京!南京!》时便有人指责他在片中让个别侵华日军表现出人性的动摇和忏悔是个错误,这一次同样有人撰文称《我们诞生在中国》“是一部荒诞的剧情片”,在那篇文章中作者指出迪士尼以“贩卖动物”起家,在创造了它特有的“动物王国与动物文化”里,动物完全被施以“人类化”的处境——说白了,一部分影评人认为这一次陆川在一部本该是自然纪录片的电影中,让动物们过分人性化了。其实,当电影开始进入公众视野之际,陆川便一直在大声强调,“这是一部野生动物题材的大电影,不是纪录片,它是有剧情的”。

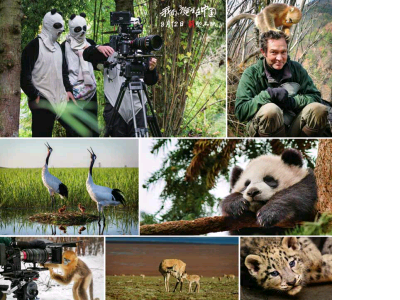

平心而论,《我们诞生在中国》是迪士尼“自然电影”部成立之后最重要的一部作品,美国、英国和中国的三个团队,分别承担了组建制片、摄影和导演团队的工作,前后耗费3年,完成了这一工程量巨大的电影创作——在迪士尼的概念里,“自然电影”是用纪录片的方式进行野外拍摄,后期制作中,再以故事片的方式对素材进行剪辑,最终的呈现要有剧情,有起承转合,有商业片所必需的主要元素——由此不难看出,纪录片和电影的分野也正在于,导演将讲究丛林法则兽的良能,赋予了温情脉脉人的良知。由此,才让我们在观影的同时,收获了更多本真的感动。

还是在《电影的命》中,陆川并不愿意直接回击质疑,他更愿意道白自己在面对海量素材时曾有过的困惑和彷徨:“大多数自然电影一旦进入拍摄期大多是这个命运,因为自然电影不允许拍摄中对野生动物进行任何形式的干扰和干涉;不允许使用投喂等任何方式来引诱野生动物作出不符合其习性的行为;不允许改变或者改造野生动物的生存环境。这些是自然电影的拍摄纪律,但是我的困惑也越来越大,如果得不到我需要的素材,如何去组织剧情,塑造人物呢?故事电影片叙事讲究起承转合,在每一个情节点上,都需要景别精确表演适度的镜头,缺少这些关键镜头,我如何去构架这个电影的故事呢?”

要知道此次专业团队分赴中国各地拍摄的素材累计竟达350个小时,等于5300本四百尺胶片,相当于六部《南京!南京!》的素材量。但这一次困难却是米多了,炊成一锅饭依旧难搞,“几乎每个镜头都可以成为电影的一部分,而每一个镜头似乎又都可以舍弃——我知道最终还是要回到人物,这是惟一的解决方法。但是我需要一个支点,一根稻草”。陆川自述说。经过一年的找寻,一个画面激发了陆川的灵感,“淘淘想亲它爸爸,结果爸爸一把把它推下了树枝”。陆川说,这一幕突然触动了他,“我们都有过与父母产生距离的阶段,尤其是现在开放二胎,又加剧了这个问题”。由一个画面引出一个线索,这是片中故事产生的路径。

海量的素材拍摄了大熊猫、金丝猴、雪豹以及藏羚羊的捕食、哺育、抚养,成长,死亡,交配,迁徙……陆川需要赋予这些诞生在中国的国宝动物们一个拟人格、中国化同时又可以讲给世界听得故事——于是长幼关系、亲子之情成了《我们诞生在中国》全片的串联主线,而这,如果放置在作品与作者二者互相观照的视野中探寻,你会发现——在电影拍摄期间,已过不惑之年的陆川收获了自己的爱妻,以及个人生命的延续,儿子“小葫芦”。8月7日电影曾在北京举办了小型的亲友观摩,陆川曾经的贵人、现如今也依旧被他在私下场合喊“姐”的电影制作人杜扬在朋友圈中撰写微信,“导演陆川没有选择最容易吸引观众的激烈的对抗和捕猎,而是从baby和妈妈的视角切入,表达了生命万物的繁衍轮回。也许我们过往对自然的认识和理解总是离不开物竞天择的残酷法则,看了这部电影才会明白,在崇高的生命和广阔的天地之间,曾经的认知是多么狭隘。陆川能够带给观众这样一个惊喜,大概源于他有了一个善良美丽的妻子和活泼可爱的儿子之后,对于生命和生活的态度变化,有一种力量让他在不知不觉间悄然成长、变化,我想这种力量就是爱。”

Q&A

“每一次都像走钢丝绳,我也习惯了”

Q:给你做这个采访特别难,因为这篇《电影的命》中你该撂不该撂的几乎都夫子自道了。就从这篇文章说起吧,我们聊聊《电影的命》这篇文章是如何诞生的。

A:哈哈,这篇文章吧……其实这一次我希望电影在前面,导演在后面。很多人为这部片子付出了艰辛的努力,但片子在宣传和发行中遇到的困难,是我没有预料到,尤其是发行,我觉得发行没有做到位,没有对现在的市场、行业、观众的状况进行针对性地推广。

Q:在你心里它应该是一个什么样的推广?

A:这部片子一定很难做推广,但恰恰如此,我们要做得更精更细,推广时间应该更长一些。针对孩子、父母、学校、亲子,甚至合家欢、野生动物,很多关键词吧,我觉得应该做两三个月的宣传,逐渐把概念渗透出去。而且中间的宣传和发行,需要对院线有一个集中观影、集中推广,要有一个提前的预知和沟通。因为院线经理现在也自发帮着我们排片,他们还是期待好的电影。但后来还是做成很常态的商业片,发行的形式其实是吓到我了。当时,我以为这部电影可能会票房一日游、两日游这样,排片太低了,低到1.5、1.6,一般来说这样的片子是很难幸免于难的,一般就是三天,第一天才200多万票房呢。所以当我看到这个情况以后,我做了两件事情,一个包朋友场,希望该看到的尽量都能看到;另一个是为这篇电影写一篇文章。(陆川动笔写的上一篇文章是小葫芦的出生,并没有这篇长)因为我确实想把这部电影记录一下,尽可能帮助它一下,就有了这篇文章。

Q:《电影的命》这篇文章何时动笔的呢?你写了多长时间?

A:上周四(8月18日)推的。我是从上上礼拜五开始动笔,那时候我的脑子里已经开始一句句蹦出来了,每天写一点,但写得不顺,因为没动笔很长时间了,笔很涩。到了礼拜天写一部分,礼拜一二写一部分,礼拜三彻底写完,后来还改了一下。因为我当时不知道该不该写,一边写一边犹豫,因为没有人要求你来写,但我就是很冲动地就写了,怕电影就这么废了,有这样一种感觉。

Q:什么事让你分心了?

A:电影宣传最简单的套路就是导演接受专访,我就是一个不太会说拒绝的人,团队安排多少,我就做多少专访。最疯狂是《南京!南京!》,做了300个。我那时候不懂宣传,但后来才懂得,导演接受那么多专访,其实是有问题的。在导演身上做过多宣传,是一种过度消耗,没有新鲜的东西,读者也很容易产生厌倦。在互联网时代,媒体内容都同质化。三次专访以后,新鲜东西就不多了,所以做很多次专访对自己是很大的消耗。所以这一次,我说能不能尽量少安排我的专访,能不能让别人一起来,多说说别人,多说说摄影师、制片人、团队。观众应该有更多渠道了解电影。

Q:是的,在这篇自述中你着墨更多的是别人,比如自己的拍摄团队。

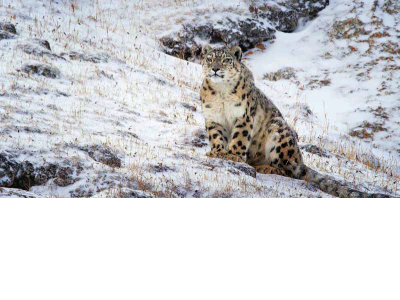

A:我觉得我是在讲电影本身吧,我希望这部电影能够用某种方式留下一种痕迹。我写这篇文字的时候是在这部电影走钢丝的时候,现在其实也是这样的状态,昨天排片也只有二点三,周六一点几……我很想大声疾呼,能不能多给点排片空间,让更多的人能看到。虽然排片低,好在上座率高,所以很明显:现在不是没有市场,也不是说没有人看。我为现在电影的表现感到骄傲,一路挣扎着过来,这部电影自己展现出来的精神很像电影中的雪豹,在绝境中殊死搏斗,它在跟很庞大的体制叫板,而且现在还是很有劲儿的。

Q:当年你也说“好电影有脚,自己会走”。

A:没错,一语成谶,每一次都像走钢丝绳,我也习惯了(大笑)。

“跟纪录片导演相比,我没什么优势”

Q:在文章中你讲述了和迪士尼电影部负责人TonyTo的接触,我知道你是个很骄傲的人,他让你花三年功夫拍一部“动物世界”,他凭什么?

A:他是《拯救大兵瑞恩》的制片人,也制作过《兄弟连》,他来之前也做我的功课,看过《可可西里》、《南京!南京!》,这些背景是我们第一次过招前各自的心里活动。当然你接这个事儿,它是个机会,也必然有机会成本,我后来给出的故事大纲名字就叫《Born In China》,不知谁给翻译成《我们诞生在中国》,把这事搞得就像央视主旋律了,可其实完全不挨着,就冲这名字,我想我丢掉了五千万票房(笑)。

Q:我们小时候都看过《熊的故事》、《狐狸的故事》,你对这一类型片有什么心得吗?

A:那些片子我都看过,是作为观众捧着爆米花看的,但我当时并没听说过“自然电影”,Tony说“自然电影”是迪士尼自有的一个品牌,发展了很多年,做了很多部,各个国家都在做,但没有找过故事片导演。他觉得我可以试试,就跟Alan brogman汇报了,Alan说行,其中没有很故意的过程。 当时我正在想下一部要做什么,正在写一个科幻故事,所以我还是有点犹豫的,觉得花两三年时间搞一个“动物片”,心里还是有点忐忑,觉得时间有点长。 于是我跟他们说我先写一个梗概,如果他们不喜欢,或是跟他们想的自然电影有区别,就算了。我觉得跟纪录片导演比,我没什么优势,但如果我通过动物表现一个普世的生命观点,是能做到不一样的一个点。在我看来,纪录片的原则是不干预、不改变拍摄对象,而《我们诞生在中国》则是利用素材发现新故事。我只是借鉴了纪录片的拍摄手法,整部影片有角色塑造,有剧情,有高潮起伏。

Q:“迪士尼自然”之前出品的动物片都是一部电影只讲一种动物,比如黑猩猩、火烈鸟,顶多讲讲猫科动物,你这次一次在电影中展现了五六种中国国宝动物,是怎么回事?

A:这是我要求的,让我盯着一个动物拍,我肯定是百分百不接的。我确实觉得如果只让我拍一种动物,哪怕是我喜欢的,它还是一种动物,我觉得我拍不过那些专业的自然纪录片的导演,我是故事片导演,我能干的事情就是讲一个故事,传递一种意义,这个可能是我想要做的事情。每个人的时间都是有限的,拍电影的时间也是有限的,迪士尼想要什么我已经能够清楚了,但我如果只是打一个工,那我拿出两三年来去做这样一件事,我图什么?我还是希望我能全情参与这部电影的创作。后来我闷了半天,我想我得有自己的表达,有自己想说的话。所以,我想用集中的动物讲一个大的生命故事。

我对生命和死亡的事情比较感兴趣,之前在不同的影片里我都在做一些探讨。到现在我也一直在想,人是不是有来生,灵魂到底是什么,我特别好奇。很多中国人也都相信,生命是生生不息的,是轮回的,有不同的生命形态去生存。我相信这种信念来自古人对自然界的观察,春去冬来,冬去春来,其实一直在自然界发生。古人在观察一草一枯荣的四季循环,他们也总结出了一些生命理念。千百年来,一直鼓励我们在艰难中生存下去。如果不让我干这个,而让我去做动物怎么交配、迁徙的事,我更愿意做一个观众。让我去拍的话,我还是想做一个我关注的事情。先找到结构和形式,然后找到我想表达的意义。

Q:你认为在投拍这部电影前,你遇到最大的难点是什么?

A:我之前从没拍过类似的题材,我希望通过迪士尼的力量为我搭建一个世界级的专业团队。迪士尼也真说到做到了,《我们诞生在中国》集结了全球顶尖的动物摄影师,拍摄过程中,来自四个国家的摄影师在无人区扎根了两年,从2013年启动,拍到2015年初。当时就是把一个摄影师送到山顶伪装好,挖个坑把人半埋在里面,顶上做一个假土包,他的吃喝拉撒睡一个礼拜就都在那里边了。一周接出来休息一天再扔回去。之前拍《可可西里》、《南京!南京!》时觉得好苦,现在跟他们比起来,简直是天堂。片中不少珍贵的画面此前从未有摄影师拍到过,尤其是雪豹这一行踪难觅的动物。这给了整个团队巨大的惊喜。

Q:关于这部电影的海外发行和上映能不能做些介绍?

A:这部片子结束在中国的放映后,会在北美上映。明年4月2号,要上北美三千块银幕。其实自然电影在国外是很成熟的。每年这个时候,夫妻双方会带孩子到电影院看自然电影。他们会觉得这是很重要的,甚至很多父母带孩子看的人生第一部电影就是自然电影。自然电影在海外是有口碑、有固定收看人群的电影类型。所以这一次在动物的选择上,迪士尼已经做了7、8部类似作品,我觉得他们是非常有经验的,所以我比较尊重他们的选择。

“我们是在剪辑台上创造了这部电影”

Q:今年是 《可可西里》 公映十二周年,一个轮回,《我们》中也有藏羚羊的情节,这是你的一种情结吗?

A:可可西里确实太熟了,当时就规划了路线,按照原来的路再走一遍。其实我没有想要把它放到电影里去。但我很喜欢藏羚羊的一点,每年到春季,带着肚子里孩子去生产,生完就回到生活的地方,大迁徙的那种气势和阵仗很棒,在中国内地很少看到陆地动物大迁徙,好像只有藏羚羊。

Q:中国文化中有很多会把动物的行为比喻成人的行为,比如羊羔跪乳之恩,我看到了这个画面,有意为之吗?

A:跪乳之恩这一块我没有细想。我当时可能想了一些更宏大的东西。关于生命的循环往复,我是很想讲这个的道理,这是很东方的概念,佛教里讲循环和轮回。其实大家或多或少都会信这些的。如果做一个调查,中国或者东方这些人,持有这样一种生命观点的不在少数。我觉得得有20%、30%。

Q:熊猫,是不是作为一项必选题呢?

A:这是迪士尼要求必须拍的动物,照我的路子应该拍扬子鳄、中华鲟、普氏野马这些有劲的动物,但要么是技术实现不了要么是成本控制,我原来提议的动物里只有雪豹被保留了。可是你知道吗,熊猫过往是被我们误读了,我在雅安领养过一只熊猫,起名叫“川川”,它是一种危险程度仅次于北极熊的熊,不是猫好吧,咬合力比一般黑熊还厉害。野生大熊猫是杂食动物,可不是只吃竹子,而且它吃相很难看,猫科动物是先杀死食物再开饭,野生大熊猫是扑上去生啃啊,我们拍到一只熊猫扑山羊,直接咬后腿就吃,前面山羊还一直在咩咩叫……考虑到电影受众面这个素材我们没有用。所以你看到我们野外拍熊猫这组兄弟工作环境是最危险的,因为观众,全球观众都觉得熊猫是憨态可掬人畜无害的动物,我们就必须抵近拍摄它们,摄影师一身熊猫衣穿得比赵半狄还赵半狄,那可不是在演儿童剧,而是我作为中方制片人对他们生命安全所能提供的保障。

Q:金丝猴的演出也让人大开眼界,灵长类动物也最接近人类世界,父子关系是不是有一些情感的观照?

A:我一直说它不是纪录片,原因是在于它虚构了很多故事,是为了让孩子看得更高兴些。比如金丝猴淘淘讲的就是二胎。淘淘原来是家里的中心,后来妹妹出生,家庭地位完全被边缘化了,甚至被爸爸妈妈完全漠视了,这故事完全是编的,目的是为了让故事能够让更多中国人理解,契合中国人的心理。其实猴子到了一定的年龄,性成熟了,为了不让近亲繁殖,影响族群后代发展,一定要撵走。这一次我在拍野生动物的时候,我就发现以前很多纪录片还是就把猴子当猴子拍,可我想找的是人和动物之间是不是有共性。所以这一次的拍摄我觉得特别惊喜,我会觉得这是我要的。当我看到金丝猴直立行走的时候,我都笑喷了你知道吗!因为没有人要求它们直立行走。你看街头耍猴的,残酷地抽一鞭。但在野外,并没有人去强迫它们这么做。所以我一下子就明白了,为什么在神农架,经常会有目击报告说见到野人。如果你远远突然看见,浑身长毛的东西你面前直立行走,手拉手地走过去了,而且体型完全不是熊的样子,你肯定会觉得是野人。它们能走几十米啊,是很惊人的。我们老是强化人和动物的区别,但其实我们忽略了它们其实是有灵性的。

Q:杜扬老师说从这部电影中看到了你内心的柔软,我也觉得和你之前的电影中那种狠劲甚至极端相比,这一次你拍得很温柔。我发现这部电影的诞生同你成家生子几乎是同步的,这两者间共同作用在你身上会不会起些微妙的化学反应?

A:胡老师(陆川妻子胡蝶)是2015

年2月份怀上的,当时整个片子刚刚进入后期。人一有后代,你就觉得世界不一样了,但他在妈妈的肚子里,我个人的感受没有那么深。2015年发生了好多重要的事情,我都记得清清楚楚:3月25号登记,6月15号婚礼,10月22号孩子生出来。生命中很多结点性的东西都发生2015年,2015年对我来说是应接不暇的一年,就好像一年过了十年的感觉,所有大事件都集中了,这部片子同时也在进行着。真正让我觉得开始感受到这部电影,感受到这些素材,我真正开始感觉这部电影对我有点不一样的地方的两个点——

一个是我在素材中找到了达娃之死。我和剪辑师原本努力想要把它做成一个快乐的电影,就像做甜品一样,但甜品应该要在餐后吃。而当时电影剪完,我感觉就像做了100道甜品,我都要吃齁了,我觉得这部电影前面一定要有一个正餐、是一个主菜,而且是一个硬菜,可我甜品做了一堆。那个时候我很绝望,我对自己很失望。但当我找到达娃之死的时候,我知道这是我要的核心表达,不管主菜的分量多大,我必须搁在里面。

还有一个就是孩子的出生。当我找到达娃之死时,我发现我找到了我熟悉的力量感,而孩子的出生则让我重新找到了一个柔软的,朴素的,平静的,不需要大声嘶吼的,而是细碎而温存的,完全存在于生命的很多细节的、小的沟通上的东西,它依然是动人的。我觉得以前在我的电影里,我没有刻意去找,以前我喜欢大开大合的,暴力的,蛮荒的。