福建省龙海市隆教隐伏地热成控条件及地热地质特征初探

2016-09-18郑银昌

郑银昌

(福建省闽南地质大队,福建漳州363000)

福建省龙海市隆教隐伏地热成控条件及地热地质特征初探

郑银昌*

(福建省闽南地质大队,福建漳州363000)

福建省中深层隐伏地热资源勘查与开发利用尚处于相对空白阶段,中深层隐伏地热资源的开发利用具有较好的前景。旨在通过龙海市隆教隐伏地热地质调查和钻探验证,从隐伏地热控热条件及水文地质特征,探讨了龙海市隐伏地热的形成原因,为福建省今后中深层隐伏地热勘查和开发利用提供参考。

隐伏地热;成控条件;地热地质特征

1 区域地热地质条件

地层从新到老:第四系、上第三系、白垩系、侏罗系、三叠系等,其中第四系和侏罗系地层分布较广,其余地层仅小范围出露,基底广泛为燕山期花岗岩。

侵入岩分布广泛,岩性繁多,且具多期次侵入的特点。喜山期、燕山早、晚期均有岩浆侵入的表现,燕山早期岩浆活动强烈,最为发育,中酸性—酸性火山岩和花岗岩类分布占测区面积的很大部分。侵入岩的分布受构造控制明显,多沿NE、NEE向展布,呈岩基、岩株、岩墙、岩脉为主产出。

区域构造处于环太平洋地质活动带的前沿,同时处于平潭—东山NE向深大断裂带的南部,构成了本区以NE、NW向断裂构造为主的构造骨架,它们控制了本区的地质构造、地貌形态、海岸走向、地热分布、地震活动及第四系的分布。

通过对前人资料及研究区已有温泉控热、控水构造的初步研究,区域性NE向深大断裂带(即平潭—东山深大断裂)控制着深部热流向上传导与集中,形成高异常热流带。与之斜交的NW向断裂控制热水的补给、循环、形成与运移,成为热对流带及地下热水通道,派生的次级低序次的张性、张扭性断裂、节理裂隙等,构成浅部地下热水的赋存网络。这些不同控热作用的断裂构造共同组成了一个完整的控热构造系统,控制着研究区地热异常区的形成与分布、地下热水的赋存。

2 隆教隐伏地热地质特征

2.1地层

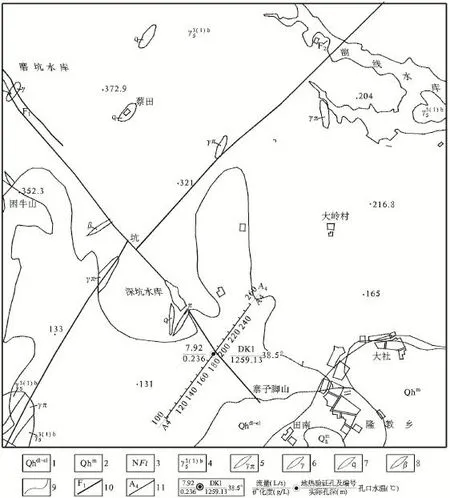

研究区内地层简单:第四系、上第三系佛昙群,详见图1,基底广泛为燕山期花岗岩。

2.2侵入岩

研究区内出露侵入岩为燕山晚期侵入的二长花岗岩[ηγ53(1)b],呈岩基产出,岩体中局部可见花岗斑岩脉、辉长玢岩脉侵入。

2.3地质构造

NE向断裂(F2):大岭村—前线水库断裂:产状NE40°/NW∠85°~90°,以相对密集裂隙带组成,裂隙延伸较长,地形上部分呈小陡坎。

NW向断裂(F1):磨坑水库—深坑水库断裂:产状NW310°~320°/SW∠85°~90°,由相对密集裂隙带组成,上盘常见辉绿岩脉、花岗斑岩脉、石英脉侵入,呈羽状排列。

2.4地球物理特征

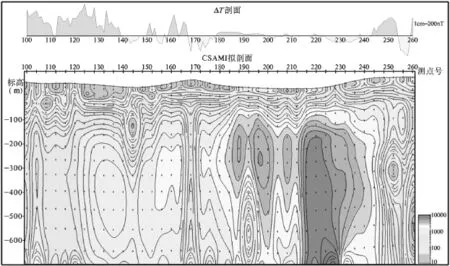

地面调查及物探勘测,证实磨坑水库—深坑水库NW构造的存在,且在构造延线上的电磁测深剖面A4(桩号190)、A3(桩号250)、A2(桩号230)均存在相对低电阻率段,特别A4剖面桩号170点、190点视电阻率最低(两点相距约200m,埋深大于500m),视电阻率小于100Ω/m,见图2。

3 隐伏地热钻探验证

3.1钻孔验证

根据野外调查和电磁测深成果,经综合研究,验证孔部署在A4剖面F1之旁侧。

图1 隆教隐伏地热地质略图

孔深279.71~288.74m岩段为硅化构造破碎带,岩芯破碎,裂隙呈压扭性,含水透水性差,施工至孔深428.00m,进行降压试验,静止水位4.51m,动水位44.51m,水位降深40.00m,孔口水温为29.0℃,涌水量为71.56m3/d;

孔深790.27~790.77m岩段钻进时孔内漏浆严重,岩芯破碎,构造裂隙发育,可见近直立的张性裂隙,裂隙面凸凹不平,含水性良好,透水性强,为本孔主要地热含水层。该岩段水温38℃;

孔深1176.20~1177.33m岩段构造裂隙发育,岩芯呈碎块状,局部可见水蚀现象,含水性透水性一般,该岩段孔底水温达45.3℃,为本孔地热含水层。终孔后经洗井,再进行降压试验,静止水位9.60m,动水位115.60m,水位降深106.10m,稳定时间72h,涌水量为737.00m3/d,孔口水温为38.5℃。

3.2地温梯度

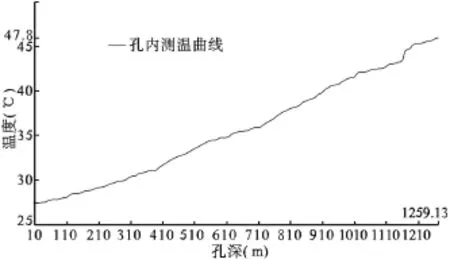

隆教隐伏地热在垂直方向上的变化具有一定规律,详见图3。本区恒温带20m水温为24℃,验证孔进行静井172h后,测得孔底水温为47.8℃,平均地温梯度为18.90℃/km。孔深600m以上的2条测温线基本重合,以一定的斜率呈直线增加,说明600m以上地温以热传导为主。孔深600m以下,斜率不断变化,测温线以曲线分布,说明600m以下地温出现了对流传导。根据验证孔钻探情况,在孔深约790m左右,孔内全部漏浆,岩芯破碎,构造裂隙发育,为本孔的主要热含水层,测得水温38℃,可见孔深600m以下对流传导方式占主导地位。

图2 A4电磁测深剖面图

3.3大地热流值

大地热流值是地球内热反映在地球深处的各种作用过程和能量平衡的一个重要物理量。地球内部的热能通过岩层传导和地热流体对流作用不断向地球表面散失,热流方向总是垂直于地面,以大地热流值表征热流状况。

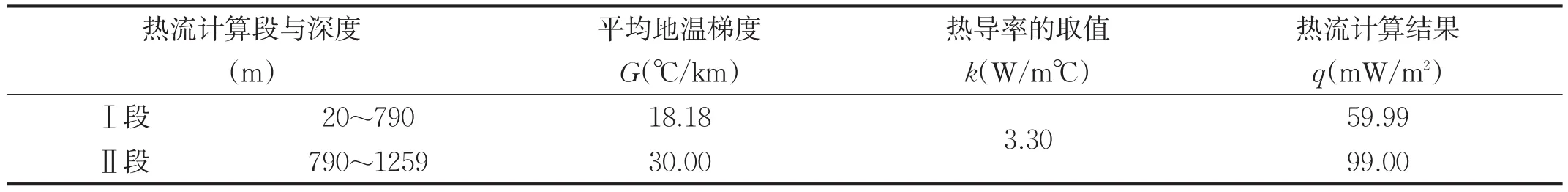

综上所述,DK1孔的岩性结构相对较为简单而各深度段地温梯度变幅却是较大的。因此,既不宜过粗地将全井当作一个热流计算单元,又不可能将计算段分得过多过细。根据DK1孔垂向上的地温场特征,具体热流计算取值方法如下:

(1)按地温场曲线变化,结合本地区恒温带深度,将全孔分20~790m、790~1250m两段作热流计算段。

图3 龙海隆教乡隐伏地热DK1孔测温曲线

(2)地温梯度值取各井段平均梯度值。

(3)根据各段热导率测试值的比较,结果相差较小,认为热导率取全井段的平均值是可靠的。对热流各参数取值处理后,隆教DK1孔热流计算见表1。

3.4地热流体水化学特征

表1 隆教DK1孔热流计算结果

4 隆教隐伏地热控热条件

通过野外地热地质调查及隆教隐伏地热验证孔实际验证,得出隆教隐伏地热控热条件如下。

4.1NE向控热构造

NE向的过港—岩内—深坑水库断裂、大岭村—前线水库断裂,为平潭—东山深大断裂带的一部分,其压扭性结构面由于受强烈的挤压作用,裂隙闭合,构造岩细腻致密,地下水渗透性及连通性相对较差,因而断裂带本身往往起着阻水作用。但因其规模大、倾角陡、切割深,而且多期活动。一方面,因其属深大断裂,可能使深部软流层沿深断裂带隆起,使热流集中于断裂带;另一方面,由于构造地应力的作用,带内近似垂直于地面的断裂面、节理裂隙面、片理、劈理面密集。而且岩石中的板状、片状矿物常定向排挤。压扭性断裂带在此种特定的岩石结构及构造条件下,由于热传导各向异性的热效应(平行于裂面、层面、片理等各种构造、结构面方向的导热性能优于垂直方向),沿压扭性断裂带垂直向上的导热性能优于其他地方,使底部及周围上行的传导热流向断裂带集中向上传导。于是沿压扭性断裂形成了一个向上隆起的高异常热流带,在相对较浅的部位存在着较高的温度。因此,NE向压扭性深断裂主要控制着深部的温度场,传热机制以传导热为主。

4.2NW向断裂的控水作用

磨坑水库—深坑水库断裂:产状NW310°~320°/ SW∠85°~90°,由相对密集裂隙带组成,上盘常见辉绿岩脉、花岗斑岩脉、石英脉侵入,呈羽状排列,宽度一般小于20m。

DK1孔地热流体是通过NW向断裂及次级构造在困牛山一带接受大气降水补给并汇集了山区中其他地下水后,向下渗透深循环至山前地带受NE向断裂阻水作用而积聚,沿途同时获得放射性元素衰变热能至NE、NW交汇处,又获得深部热流的传导,而形成的地热流体。反映NW向构造是主要的控水构造。

5 隐伏地热成因分析

5.1热源

热源主要来自于地慢岩浆热,其次为放射性元素衰变产生的热能。

5.2构造条件

区域性压扭性深大断裂带控制着深部热流向上传导与集中,形成高异常热流带。与之斜交的主干张扭性断裂控制热水的补给、循环、形成与运移,成为热对流带及地下热水通道断裂,派生的次级低序次的张性、张扭性断裂、节理裂隙等,构成浅部地下热水的赋存网络。这些不同控热作用的断裂构造共同组成了一个完整的控热构造系统,控制着研究区地热异常区的形成与分布、地下热水的赋存。

由于地壳深部存在热能,地下热能不断地向上传导,在特殊地质构造条件下富存地下某一空间,形成了隐伏地热。

6 结论

(1)隆教隐伏地热孔深 1259.17m,出水量680.00m3/d,孔底水温46℃,孔口水温为38.5℃。

(2)初步认为矿床成因为受构造控制的传导型隐伏地热。

[1]郑银昌.福建省龙海市隐伏地热资源调查报告[R].福建省闽南地质大队,2013.

[2]郑银昌,等.福建省厦门湾南岸隐伏地热成控条件及靶区优选研究报告[R].福建省闽南地质大队,2014.

[3]粘为振.漳州地热田成因模式及其与控制构造的关系研究[J].安全与环境工程,2008,15(4).

P314.11

A

1004-5716(2016)08-0164-04

2015-09-07

2015-09-09

郑银昌(1963-),男(汉族),福建南靖人,工程师,现从事矿产地质工作。