西藏墨脱地区边地聚落田野调查

2016-09-16范霄鹏邓啸骢北京建筑大学北京100044

范霄鹏,邓啸骢(北京建筑大学,北京 100044)

西藏墨脱地区边地聚落田野调查

范霄鹏,邓啸骢

(北京建筑大学,北京 100044)

背崩村因其所处自然环境、民族文化圈而拥有独特的形态样貌,是保存相对完好的独具藏南地区特色的传统聚落。文章在分析背崩村所处地理环境的基础上,从中观至微观,阐述背崩村落的历史风貌、形态布局,村落内部的公共空间以及民居样式、空间划分、装饰赋丽。旨在对研究西藏墨脱历史、文化遗产提供参考价值,并为墨脱地区传统聚落的延续与保护给予资料支持。

墨脱地区;边地聚落;背崩村;村落形态;民居营造;历史文化遗产

1 地理环境

墨脱县位于西藏自治区林芝市偏南一隅,地处喜马拉雅—岗日嘎布山脉南麓,与印度毗邻。因南迦巴瓦峰与加拉白垒两峰东南方向的山势急剧下降,整个墨脱县域内的平均海拔只有1 200m,而至南部地区海拔降至900m,与西藏其他地区海拔相距甚大;喜马拉雅山脉挤压形成的雅鲁藏布大峡谷主段均处在县域内,大峡谷内极高处——南迦巴瓦峰顶海拔7 781m,而至低处——巴昔卡海拔155m;由于复杂多样的地形地貌,墨脱县城、乡镇与各村落选取在山体上的平坝、缓坡上建立。高耸处奇峰差互,众多山岳环绕伫立,隘谷处沟壑深切、道路依等高线上下盘桓,加之山林之中云蒸霞蔚(图1),令墨脱县之地貌环境似漂浮于云雾之中的莲花一般,因而在藏语中意为“隐逸的莲花”(图2)。

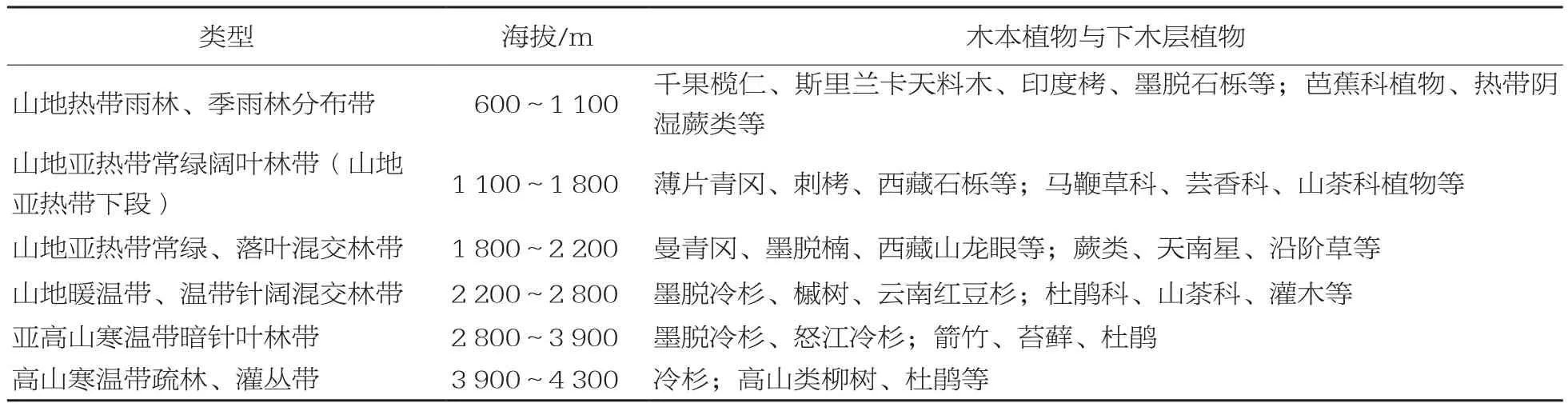

喜马拉雅山脉挤压形成的雅鲁藏布大峡谷成为了天然水汽通道,将来自印度洋处、由印度洋暖流裹挟来的潮湿空气输送至大峡谷深处谷地(墨脱县大部分地区),直至嘎隆拉山口(图3)与青藏高原寒流交汇相遇形成丰沛降雨,逐渐停滞不前;因此墨脱县的年降水量为2 350余mm,其南部地区降雨量更至5 000余mm。由于墨脱县的整体地形走势向东南陡然下降近1 000余m,这形成了其在地理纬度和垂直高度上的气候类型存在着巨大差距,空间上分布有高山寒带、亚热带湿润气候区;印度洋暖流不断吹拂雅鲁藏布大峡谷,墨脱县年平均温度为16 ℃,年最高气温可至33 ℃,最低温度常年维持在4 ℃。丰沛的降水量、适宜的温度造就了墨脱县丰富的森林资源,原始森林的垂直分布现象明显,可分为6层(表1)。从高山寒带至亚热带生长的植物均在此大面积分布[1]。

图1 雅鲁藏布大峡谷自然环境

图2 绵亘不断的墨脱冷杉林

图3 嘎隆拉雪山

表1 墨脱气候带与植物垂直分布情况

图4 距中印边境仅119 km的背崩乡

背崩乡背崩村坐落于墨脱县南部、距墨脱县城约29 km,与中印两国边界直线距离约119 km(图4)、与非法“麦克马洪线”(印度实际控制线)直线距离仅20 km;背崩村建于山间平坝、缓坡之上,为茂密的热带雨林所环抱,所处环境使它拥有丰富的水汽资源和森林资源(图5、图6)。此地拥有优渥的气候、和缓的气温与较低的海拔等条件都适宜农业耕作,与西藏其他地区以种植青稞为食不同,聚居于此的门巴族人主要以水稻、玉米作为主要粮食作物,并将香蕉、柑橘作为经济作物种植,村落周边山林中遍布的芭蕉林也为当地民居建造、烹煮食品提供原料。

图5 海拔3 600m处的墨脱冷杉

图6 海拔700m处的芭蕉科植物

2 村庄聚落

2.1历史溯源与整体风貌

背崩村之形成、发展与门巴族群的家庭式迁徙运动、族间斗争有莫大的关系。18世纪初叶,门巴族人由古门隅地区开始逃亡迁徙至墨脱县内,逐步在此开枝散叶,背崩村就是在此时建立起的;19世纪中叶,因信仰差异与争取生存资源,门巴与珞巴两族械斗,门巴族势强取胜,遂获得背崩周边宜居的谷地、缓坡地,村落得以继续发展;20世纪20年代,击败波密土王有功,背崩村所属之加拉萨地区划为倾多寺的封地,至西藏解放为止[2]。

背崩村位于墨脱县—背崩乡公路的最南端,距非法“麦克马洪线”直线距离约20 km,前往其南侧的西让村就只能徒步2天到达,称之为“边地聚落”名副其实。背崩的自然格局是“三面环山,一面临江”:聚落西侧紧邻雅鲁藏布江,雅江江水滚滚、湍流不息,其余三面被覆以原始森林的群山所环抱。村落主体建立在背崩村东北侧的小型台地上,周边依等高线开垦梯田、种植稻作,村落主体与呈斑块分布的梯田遥相呼应(图7)。

图7 背崩村的自然格局(拍摄:李尚)

2.2村落形态与空间布局

背崩村的北、东、南向群山环抱、西向面临雅鲁藏布江,村落建立在向西南倾斜的缓坡上。在这种独特的自然格局的约束下,形成了背崩村组团状的村落形态;整个村落由2个小组团组成,由宽约5m的石子路相连接,其间为缓坡地所分隔,当地的门巴族人将缓坡地开垦为梯田以种植水稻等粮食作物。2块主要村庄建设用地中:一块为生活性的居住聚落和与之配套的商店、小学;另一块为生产性的木材加工场,这一地区竹、木等林业资源丰富,采伐树木经由加工厂处理运输至墨脱,背崩村平面图如图8所示。

背崩村的居住聚落呈团状布置于相对平缓的坡地之上,而其内部顺应等高线、自北至南走向设置的土路为村落的骨架结构;其中聚居人口主要为门巴族人,根据门巴族社会组织形式,是由以家庭为单位,以单体建筑为主、散点分布的民居建筑构成;民居建筑依村落骨架结构布置,单个民居建筑随所在地形而变化,适应性极强,形成的建筑群高低错落、起伏有致;而村落中的仓储、圈舍等生产附属设施,仓储板屋多数布置于聚落东北部、临近山脚的位置,少数仓储板屋与居住用房相邻建设。而由民居分隔出的空地构成了粮食、衣物的晾晒场所;由以上可窥门巴族营造之村落与选址环境融合之紧密(图9)。

图8 背崩村平面图

图9 散布在山脚林地之中的背崩民居

2.3人工输水系统与公共空间

靠近背崩村东侧、沿稻作梯田外围开挖输水明沟,将原始森林中的山涧流水引至村落,以此作为整个背崩村的生产生活用水。整个输水明沟具有很强的系统性,明沟在主渠的基础上划分为两条支渠:一条承担了全村浣洗衣物与清洁身体的用水,每至夏日酷热潮湿时,村中儿童便相聚在此嬉戏玩耍;另一条便是为灌溉农田提供用水,村民在明沟附近搭建牲畜圈舍(图10),利用此水清洁圈舍、富含有机质的水流灌溉稻田;两条输水渠相互分隔,杜绝了水源交叉污染。

图10 输水道旁的牲畜圈舍

村落内没有明显刻意设置的公共空间、半公共空间,主要存在于输水明沟附近及各家民居建筑的前廊下形成的灰空间。妇女、儿童在输水明沟处浣洗衣衫、戏水玩耍,进行族群内的社交活动,此处成为重要公共空间;而家庭内部的日常社交活动在每户民居建筑半开敞的前廊进行,家庭成员在此纳凉、聊天,此处成为必要的半公共空间。

3 板屋民居

3.1民居的建筑单体与组合样式

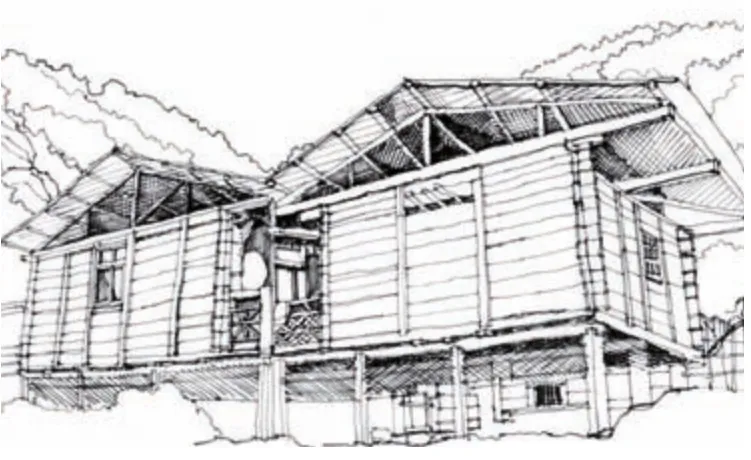

因背崩村所处自然环境适于树木生长,周边山上植被繁茂、木材资源丰富,又加之所处建造环境地形起伏不平、用地逼仄,当地门巴族人采取架设木柱于平坝、缓坡上,并建造干栏木板屋,此种方式建造的木板民居即被称为“门巴老吊脚”(图11),此种木楼之形制对应于墨脱地区炎热潮湿的气候条件。从以下特点便可看出,民居建造对于环境的适应性:首先,吊脚楼的屋顶原为木板搭接而成,近些年多使用的彩钢板极大减轻和屋顶重量,而屋顶处的山墙面透空作法有利于民居内的通风透气;其次,吊脚楼的墙体由薄木板围合而成,且木板墙体在角部开槽、相互开槽榫接,此法方便、适用性强;再之,吊脚楼的木柱并非直接插入泥土中,而是事先夯实土质并在木柱、基础之间垫以石块,以防止木柱底端受潮、腐坏[3](图12)。

图11 干栏式的门巴老吊脚

图12 木柱基础做法

为灵活适应所处建造环境,背崩村落其实并不存在固定组合样式,但民居营造的过程中产生符合家庭需求的独特组合样式。位于村、居住聚落中心处有一组合个例,由于本户家庭三代同堂、人口众多,住户将2座东西向的吊脚楼相互面对建造,并使其地板在同一水平面上;外部前廊去除扶手栏杆,将2个前廊合并为一个完整空间,作为家庭的活动空间,东侧建筑由于采光、通风条件优越,作为居住使用,西侧建筑为烧饭、储物之用[4](图13)。

图13 2栋拼合的门巴吊脚楼

3.2民居的空间划分与装饰赋丽

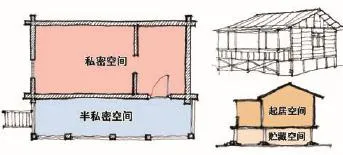

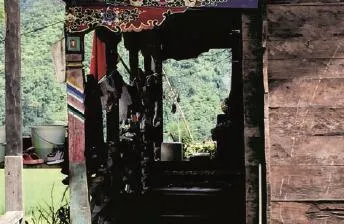

背崩村的民居空间可分为2部分:具有私密性的起居生活空间,即吊脚楼的围合部分;具有半开放性的家庭交往空间,即吊脚楼的通透前廊部分。其通透前廊的设置完全是根据当地自然环境、本民族的生活习惯所决定的;前廊既可以遮蔽高原上具有强烈紫外线辐射的阳光,又可以抵挡热带时常降下的雨水,为家庭内的生产生活、交往活动提供场地空间(图14、图15)。

图14 背崩民居的虚实空间(拍摄:李尚)

图15 背崩民居的空间划分示意图

由于吊脚楼的前廊灰空间的使用频率甚高,且人们首先可看到它,往往以彩画为主的赋丽部分常在此出现。相同的是彩画使用的颜色与藏地习俗无二,使用蓝、白、红、绿、黄5种颜色,象征蓝天、白云、火焰、绿水、大地;而与之区别的是,相较藏地的其他地区,吊脚楼在信仰上的赋丽建造则以外部居多(图16)。

图16 前廊处的五色彩绘

3.3仓储建筑的营造做法

对于仓储建筑,墨脱地区有其独特的建造作法。背崩村内各家存放粮食的仓房亦与居住使用的吊脚楼作法无二,架立木柱、之上铺搭松木板并建造上部建筑隔绝下部的潮气,防止粮食腐坏;另外在上部建筑与木柱接合处安置圆形木板来阻隔鼠类攀爬粮仓、盗食粮食。虽然此种建造方式在整体的结构稳定性上较差,却能起到良好的储存粮食的功效。这种粮仓的建造作法在其他民族地区也有所见,如广西南丹瑶族、台湾山地民族等,这说明建造样式非某一地区或某一民族所专有,而是相似的建造需求使然。即符合“民居建筑本无所谓风格,其风格来源于相同或相似自然环境和文化圈的人们,对生活方式和居住环境营造所达成的共识”之说[5](图17)。

图17 粮仓下安置的圆形木板

4 思考与总结

在所处的独特自然环境与藏族与门巴、珞巴族文化圈的共同影响下,墨脱背崩村自聚落整体至民居单体,拥有独特的样式风貌;但在近年现代文化、技术的渗透下,以背崩村为代表的许多当地传统村落都面临消逝的命运,调查、记录背崩村物质层面上的实体建构与非物质层面的生活习俗是具有意义与价值的。

总而言之,有以下3点启示可咨参考:

(1)在传统民居建造上,墨脱背崩村从聚落整体至民居单体,因其所处自然环境、民族文化圈而拥有独特的风格样式。乡土聚落与民居的建造从不以某特定风格为其所追求之目标。只以建材获取是否便利、加工技术是否成熟、民居建构在所处环境中能否适应作为衡量其留存的核心标准。背崩村的聚落形态、空间布局、民居单体3个层面的独特样式,均归结于实用与安居的建造目的。

(2)在民族文化上,从背崩民居的装饰可以看到藏族文化在门巴、珞巴文化圈下的交融与嬗变。门巴、珞巴族人根据本地文化、经济背景,将藏族文化的装饰符号融入本地建筑赋丽之上,具体表现为装饰更加趋向于扁平化与简约化,不似藏族装饰般华丽、精美。

(3)在新建民居设计上,建筑设计需要理解、融入当地传统建筑文化,而不是对建构符号的生搬硬套、建筑布局避免简单的行列式排布,而是从当地具体的居民社会组织与实际使用需求出发,建筑围合形成的空间符合居民的使用习惯。

[1]徐凤翔.西藏墨脱主要森林类型的垂直分布[J].西藏科学,1992,58:1- 4.

[2]李旺旺.墨脱门巴族文化变迁研究[D].咸阳:西藏民族学院,2009:20-23.

[3]木雅·曲吉建才.西藏民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2010:162-169.

[4]巴桑罗布.门巴村寨[J].西藏民俗,1999(4):29.

[5]范霄鹏,赵之枫.管窥西藏高原民居[J].世界建筑,2005(8):74-77.

The Fieldwork of Border Settlement of the Motuo Area in Tibet

FAN Xiaopeng,DENG Xiaocong

(Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China)

As the natural envirnment and cultural circle locatedin, Beibeng village has unique spatial form and landscapeis well-preserved traditional settlement of South Tibet. Based on its geographical environment, from midle level to micro level,the article not only elaborates Beibeng village’s historical style and layout, but also its public space, spatial-partition, decoration. The article aims to provide reference for study on Motuo’s history and clutural heritage, besides, it gives the basic documents to conservate the traditional settlements in Motuo area.

Motuo area; border settlement; Beibeng village; settlement shape; dwellings construction; historical and culture heritage

TU241.5

A

范霄鹏(1964-),男,教授,博士,主要研究方向为地区乡土建筑与建筑文化研究。E- mail:anebony@vip.sina.com.

国家科技支撑计划课题“高原室内外环境与畜牧污染控制技术与示范”(2013BAJ03B05)