写信年代的记忆

2016-09-06张延

写信年代的记忆

张 延

编者语:

当下,阅读已成大潮之势。特刊发张延先生《玉壶文集》部分作品,以飨读者。该文集共七辑,依次为“教育教学篇”“文艺思想篇”“小说影视评论篇”“散文诗歌评论篇”“博客创作篇”“祝寿华章篇”和“抒怀鉴赏篇”。

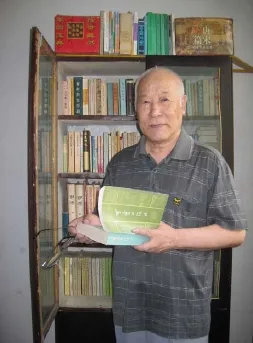

张延先生原任石家庄学院中文系主任、教授,系全国马列文论研究会、中国作家协会河北分会会员。学养深厚,文学功底、文论修养、学术水平,令人称赏。每部书,每篇作品,都充溢着严谨不苟的学者精神,独具慧眼,富于创见,令读者折服。出版专著、散文集、小说集和文集多部,集教育性、知识性和可读性于一体,入选大中型辞书多部。1995年退休。

时光在岁月的年轮中飞逝而过,时代的发展走上历史的快车道。通讯工具的不断更新,使人与人之间的联系方式方便快捷,省时省力。以前那种书信交往渐渐少了,情感交流渐渐淡了。那种承载着写信的快意、收信的期盼者们,却常常唤回写信时代的美好记忆。

农历腊月,很意外地收到一封来信,写信者是大学时的同学L君。前几天刚通过电话,想不到马上又来了信,把一些往事、评价和经历,都淋漓尽致地倾泻在纸上。这符合他的性格:外表克制收敛,内心热情奔放。L君上大学时,不爱说话,喜欢斜躺在床铺上看书。也喜欢动手写作,而且以写为乐,文才胜于口才。在抗震救灾前线时,大概余震震出了他的灵感,在农村的防震棚里竟创作出一个独幕话剧,并先后在农村临时搭建的舞台和分校礼堂演出,受到一致好评。L君的来信,实在是用心写的,充满着独特的个性和文化睿智。写了分别45年后电话交流时的心情,回忆了我们不平坦的人生之路,批判了极左路线的疯狂和对我们大学生活的愚弄。信中还对我做了过誉的评价:乐观、热情、向上的正能量;学者风范、仁者胸怀,等等。字体流畅娴熟,娟秀中透着遒劲,洋溢着才子风情的洒丽文辞、郁郁芊芊的书卷之气和满纸烟云的古典风情。来信令我眼前一亮,这是一种久违的感觉。

记得自己第一次写信,是参加工作之后写给同学的。那是1951年春,我上中学时因自费米增加而失学,随之参加了教育工作。但我学习的愿望没有泯灭,信中除问候祝福外,希望从同学那里获得课程安排、进度等相关信息,甚至理科作业的具体要求,作为我自学的参考。同学们很同情我,满足了我的所有要求,并在信中鼓励我积极进取。从那时起,我知道如果远方有求助、牵挂,用信沟通是极好的方式。之后,到外地或求学或工作,写信的圈子扩大了、拓宽了,内容也渐多、信渐长了。喜欢把自己的心情毫无保留地呈现给远方的朋友、亲人。每逢佳节,常常独伏一隅,来感受写信、阅信带来的知足与幸福。在信中犹如畅游神州大地,思绪纵横驰骋。又觉得身飘五湖四海,心迹遍及大江南北。生活中的疲惫倦怠在遐想中消失,写信阅信常常成为节假日习惯性的期待。马年春节前夕,收到一份厚礼——故乡的“菜中珍品”,即刻致电道谢。然而话已完,意却未尽,禁不住提笔写了一封信。信中写了感激、历史、回忆、思念,甚至写了在夕阳旅程中,要学会忘记忧愁,懂得品味幸福,知道珍重健康是智慧的清醒,等等。这封信是写给Z贤弟的,足用了十张信纸,这是一封平凡的信,却当作文学创作对待的:谋篇布局、前后照应、词语修饰等,信中引用了史料、古语、名言警句等,行文中有叙述、描述、抒情和议论。把鲜明的形象、生动的文字、丰富的情趣寄给贤弟,既是对收信者的感谢和尊重,也是对写信年代的补偿和回眸。

那时我们都爱写信,尤其是知识分子普遍爱写信。觉得写信是一种更为深沉含蓄、更能展示个性、倾诉情感的表达方式。特别是刚参加工作时,离家在外,独处异乡,写信成了一种寄托。一轮明月,一缕乡愁,淡淡的长信,浓浓的情怀,是多年来难报三春晖的一声问候,承载着太多的愿望、极大的深情。成家前后,与另一半也有过一番鸿雁传书的经历,其中不乏充满激情和诗意的语句,也有相聚相别的喜悦与忧伤。老年之后,退休在家,偶翻旧书还能忆起当年写信或读信的乐趣,仍然感受到当年信纸上的点点余温和馨香。那时候,信是那么重要,那么不可缺少,另一个原因是生活平板直线,单调乏味,缺少乐趣,信成为一种寄托、一种向往、一份倾诉、一份安慰。人们找不到更为典雅、更为合适的方式,来慰藉当时被压抑的精神世界。于是,怀着饱满而隐衷的激情,在寂寞而无声的夜晚,在宁静的阅览室、随意的宿舍认真的写信、激动的阅信,灵感如涓涓细流不断涌出,化作一泓清水浸洇在纸页上。

信,是收藏生活的神奇宝库。童心未泯的少年时代,指点江山的青年时代,承担重任的中年时代,甚至走进夕阳之旅的暮年时代。那些牵心动腑的如烟往事,那些悲欢离合的流金岁月,都会在信中依然闪亮。无论平凡的光阴、火红的年代、荒唐的时期,人生的经历或蹉跎或顺达,都会在昔日的书信中钩沉出来。一个人留不住童年,留不住青春,也留不住自己,但信却能留住美好的记忆、留下片断的历史。我写过一篇散文,主要内容是叙述我和M姑的亲情与友情,就是以昔日的四封信为中心,展示了解放战争、建国初期,“文革”年代和改革开放,四个时期人们的精神状态和社会生活。留下了真实生动的历史画面,留下了对那个时代极为宝贵的情感记忆。生活中的许多东西,必须经过岁月的洗礼才能焕发光彩,才能被人们所认识和珍爱。信,经过时间的浸润,更有令人心醉的魅力,这是一份记录时代与生活的藏品,是一笔对人生来说不可重复的精神财富。

时序流转,白驹过隙。彼时的信在恍惚中远去,我们不能挽留岁月,无力阻止科学发展。时代变了,生活变了,作为交流载体的“鱼雁”“锦书”“尺牍”,也渐渐淡出人们的视野,那个写信的年代过去了。很少有人写信,也少了写信的心情,那等待来信而望穿秋水的心境,那静候佳音而翘首引领的期盼,也都荡然无存。如此种种,都是在不知不觉中,甚至浑然不知中离我们而去了。

电话交流,总感觉不如写信。即使努力记忆,也是支离破碎,句不成章,经片刻的喜悦之后,便无从印证和把握。我认为浓缩人生沧桑、苦辣酸甜的信,所承受的厚重和情感,还找不到更好的替代方式。这让那些怀旧的人们,特别是那些走进夕阳之旅的老年人群,平添了些许的怅惘和无奈。

信,没有失去,只是年长和寡,知音寥寥。偶尔写信寄出,突然收到来函,只能在“偶尔”和“突然”中,享受重新踏上昔日的印痕。