天开图画:关于写生与写意的思考

2016-09-03文

文

艺术史家苏珊 · 哈德森(Suzanne Hudson)最近出版了《当代绘画》一书,以深刻的历史观审视了当代绘画的地位。在评估绘画状况时,她不再执着于风格,而是坚持“根据绘画这一媒介的历史和传统来评定、鉴赏绘画”,这样她便有了自由的空间,思考绘画本身以及绘画的动机。以此类推,当我们评估中国油画时,不能脱离油画在西方的发生和发展史,以及油画进入中国以后的百年演进史,这其中,油画中的写生是一个无法回避的重要问题。

清末民初,国门打开,西学引入,促成中国近代史上影响最为深远的文化巨变。在20世纪中国美术教育史上,有李铁夫、周湘、李叔同、郑锦、李毅士、吴法鼎、丰子恺、林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑、林文铮、吴大羽等一大批著名美术教育家,开创了中国的现代美术教育体系。他们追求“五四”以来的爱国知识分子的“民主”与“科学”的理想,将西方的学院美术教育思想与写生为主的教育方式引进中国,从根本上改变了中国传统绘画以临摹为主的教育方式,对现代中国美术的发展产生了深远的影响。

20世纪30年代上海美专学生在刘海粟带领下去外地写生

20世纪30年代上海美专女人体写生

谈到写生,我们会想到20世纪初期以陈独秀为主要代表的“美术革命”论,正是对以“四王”为代表的传统中国画写实能力的不满,使陈独秀主张“画家必须用写实主义,才能够发挥自己的天才,画自己的画,不落古人的窠臼”。可以说,20世纪百年中国美术教育体系,是将写生作为主要的教学方法和创作基础的。新中国成立以后,中国的高等美术教育在走向正规化的过程中,也是以写生为骨干课程的,在持续深入的写生实践中,中国油画的写实能力和创作表现能力得到了极大的提高。正如著名油画家刘秉江先生所说:“不会写生,基本上不算是会画画,只靠照片作画那是临摹的本事,所以写生是培养最基本的绘画能力的必修课。”

刘秉江先生说到的“写生与照相”的关系,是当下最令人困惑的问题。1939年8月20日,法国学术院举行科学院与美术院的联席会议,正式公布了“达盖尔银版摄影术”这一成果。摄影术的诞生,使照相机在肖像、风景等领域侵入了传统绘画“真实再现对象”的领地,摄影照片以及当代电脑图像的泛滥,使得当代油画的创作面临空前的“图像危机”,许多学习油画的学生和油画家不再重视写生,转而以影像图片的模拟拷贝作为油画生产的基本方式。在西方油画史上,这一现象有着深刻的根源。

20世纪30年代苏州美专人体写生课

1932年在王济远画室参观其抗战写生画展,右起:黄宾虹(4),王济远(6),张善孖(1)

回顾西方艺术史,苏珊 · 哈德森指出,有一项发明深刻动摇了绘画的地位,这就是19世纪30年代摄影的发明。摄影可以比绘画更准确、更快速地再现世界,从战争题材到学院肖像。据说,当学院派画家保罗 · 德拉罗 什(Paul Delaroche)第一次看到银版摄影时,他便说道:“从今天起,绘画就死了。”自那以后,绘画在某些方面是以与摄影对话的方式而呈现的。有时候,这样的对话拒斥影像所擅长表现的真实性,如凡 · 高作品中的激情和具有神经质的颜色。有时候,绘画与摄影的对话则是平等的,如丝网版画作品,其中最知名的是安迪·沃霍尔(Andy Warhol)。还有照相写实主义作品,这些绘画甚至比照片更“照片”。再如格哈德 · 里希特(Gerhard Richter)和查克 · 克洛斯(Chuck Close)的作品,其明显的绘画效果反而彰显了某种摄影性来源。当然,摄影术的出现,使部分以肖像画为生的写实画家失去了市场,但一些重要的油画家并未恐慌,他们心安理得地利用照片来辅助绘画,米勒、库尔贝、德拉克罗瓦、安格尔、德加等都使用照片画画。摄影对写实绘画的冲击,在于它使艺术家在比较中更加明确地意识到绘画的特征与功能。德拉克罗瓦在《论素描教学》中写道:“银版照相不可能帮助我们深入描绘对象的秘密,因为,尽管个别细部非常真实,但它只是复写了真实。而复写的虚假,正是由于它的非常准确。……”[1]

美国美术史家H.W.詹森(H.W.Janson)曾经指出摄影术在西方的出现,是始自18世纪晚期的一个实验过程,这一过程的背后,并不完全是出于科学好奇心的刺激,而是对于“真实”和“天然”的一种“浪漫主义”的追求。而浪漫主义意味着“激情”和“冒险精神”,当代许多写实性绘画之所以不能打动人,是否因为画家在持续的制作过程中失去了这种宝贵的“激情”与“冒险精神”?

当下中国油画的另一个重要问题是如何应对图像时代的挑战。当代中国油画,特别是具象油画面临的挑战就是图像的挑战,包括摄影、影像、电影、电脑以及海量生产的手机图像。具象油画面临的就是影像的挑战,进口大片带来的视觉震撼都是具象的,有色彩、造型、人物、质地、空间、细节,我们所面对的挑战都是非常丰富的具象性图像。而当代具象画家面对影像所可以做的,不仅是可见的图像,更可以表现可见图像背后不可见的东西,这正是前述影像所不能或者欠缺的。

1940年10月10日延安战地写生队画展王式廓(后左一)前坐吴咸与大女儿王荻地

1938年7月,吴作人与“战地写生团”成员到河南潢川前线,右起陈晓南、吴作人、孙宗慰、沙季同(林家旅摄)

值得注意的是,今天的当代艺术越来越方法论化、制度化,有一整套越来越成熟的运作机制,不断地生产新的概念、新的风格、新的时尚艺术家和畅销画家,甚至有一种油画的特点就是去油画化。我们如何看待过去的自我?是将过去融入今天,还是与过去告别,以新的思路拓展新的空间?在我看来,相比规范化、商业化的艺术操作和艺术作秀,艺术个体的经验更有价值。而这种艺术个体的经验,并非都是来自图像与文字的阅读,也不是某种哲学观念的灌输与图解。对于油画家来说,与对象的直接相遇、观察和表达,是一种视觉与身心互动的身体经验的培养,这种眼手心的一致与互动,成为个体画家相互区别的最根本的视觉能力与差异经验。艺术即经验,艺术即差异,没有差异化的经验,就没有艺术的特殊性与存在的价值,对于艺术史的临摹、对照片和电脑图像的描摹,都是一种重复性的拷贝,没有个体直面对象的写生训练,就不能进入艺术经验的个性表达。正如杨飞云所说:“写生的原意在西语中就是书写生命。写生不是写那个纯粹的物象,也不是写那个纯粹的自我,是物我交融后激发出来的那个艺术境界,使每一笔形、每一块色都触碰到艺术家激动与活跃起来的那个兴奋点上,是一个全息的带有天赋秉性的生命体在大自然的美的驱动下高度发挥全然释放的过程。”

如果看过许多当代油画的展览,可以归纳出三种基本的绘画形态。一种是“手绘与状物”,即我们通常所说的绘形绘色,这是一种客观再现的绘画,属于造型与色彩的形式主义。第二种是“书写与性情”,这是一种表现主义的绘画,着重主体情感与经验的放射性表现。有一种被称为“具象表现”的绘画,其形态并非都是表现主义的,更多的是指其以具象形态表现一种哲学的观念。这就接近第三种形态,即“制作与观念”,其重点是采用制作的工艺乃至制作的材料,重肌理和材质,形成一种视觉的触觉感和感官的物质感。其观念更多的专注于符号、象征与超现实,是一种图像与文字的重叠,从中我们可以思考图像与中外文字的关系。

当代中国油画中,有许多作品以风景的方式表现艺术家对现实的感受和态度。与老一辈画家重视历史画和主题性人物画创作不同,风景画正在获得与人物画一样重要的表现力,从而为中青年油画家所关注。近年来,有许多艺术家到自然中去,将传统的对景写生方式转换为风景以及风景中的人物的创作,如戴士和、刘小东、王玉平、张路江、王克举、陈坚、郭晓光、刘商英等人,这并非中国油画家的独创,而是从19世纪法国印象派即开始的一种创作方法。然而,我们需要思考,当代油画中风景画的兴盛的内在原因是什么?在我看来,“风景中的记忆与再现”是一个深刻的学术动因。

视觉文化说到底是一种再现文化,而任何一种再现从本质上说都离不开发现、记忆和地点这三个要素,即所谓记忆的内容、记忆的方法和记忆的形式。再现就是寻根,就是努力在集体记忆中发现过去,而记忆是经过组织和建构的,一个概念的建构是为了指称一种新思想,一个地名的命名背后总有其特定历史人物或特定历史事件的权威感和地方感。而一个城市的建设,其风景、建筑和街道往往都会引起各种象征性联想。也就是说,城市空间的建构也具有叙事性,这样一种社会性的地理建构,就体现了当代多元的文化记忆。

1958年,王式廓在十三陵水库画写生肖像

1974年,张仃在香山樱桃沟写生

美国视觉文化理论家米歇尔指出:“图像艺术家,即便属于‘现实主义’或‘幻觉主义’的传统,也像关注可见世界一样关注不可见的世界。如果我们不掌握展现不可见因素的方式,我们就永远不会理解一幅画。在幻觉的图画或隐藏自身的图画里,不可见的东西恰恰是它自身的人为性。”[2]

正是这种不可见世界与可见世界的不同步与不一致性,使米歇尔认为,视觉经验也许不能完全用文本的模式来解释。德国表现主义画家贝克曼也说:“如果人们想理解那不可见的,就应该尽可能地深入到可见的里面去。我的目的永远是通过现实,使不可见的能够看得见。”[3]

这样看来,我认为有若干不同层次,来源于不同理解的“写生”。一种是“再现性的写生”,这是训练画家对自然对象的再现能力,以肖似对象的形、色、光为标准。第二种是“选择性的写生”,即通过观察和理解,以概括性的、表现性的艺术语言对自然对象进行有加有减的表现。第三种写生,可以说是一种“记忆性的写生”,即在写生中唤起个体的社会、历史记忆和艺术语言的记忆,从中寻找表达方法的演进。例如中国画中先通过长期临摹,掌握了某种特殊的线描皴法和笔墨程式,然后以这种眼光去观察和表现自然。而在油画史上,也有先学习熟悉某种绘画风格,再到现实中去印证表现自然,例如吴冠中在风景写生中对郁特里罗表现巴黎街景的风格研究。第四种写生,可以理解为“观念性的写生”,即在一定的哲学、文化、视觉观念的引导下,从主观出发,对自然对象进行主观改变的“写生”,试图表现自然对象背后和现实深处的某种东西。这种写生已经与第一种再现性的写生相去甚远,与中国画中的默写和背临相近。戴士和先生指出:“写生,通常不是说‘画自己眼睛之所见’吗?其实‘所见’的质量高低,‘所见’的数量多少,有意思没意思,都靠自己的主动的寻找,而不是被动地接受。”艺术作品的创作与观看,不是与现实物象的对应关系,而是一种选择性的创造与观看。这其中,艺术主体的偏好与图像表达直接关联,原本图像创造的过程中就存在着对物象的盲目改造而沧海遗珠,受众的趣味又导致其对图像的选择性观看。而写生的结果,不仅有前面概括的几种目的,也可以从中生发出新的艺术表达的语言,一种新的视觉表述方式,正如油画家任传文所说:“作为画家,他所要把握的首要的问题应该是他有能力找到一种视觉语言和他感悟的心灵境界相吻合,当这个世界上在某个人的作品里出现了一种崭新的视觉表述方式来表现了其精神指向的时候,这个画家的存在才有价值和意义。”

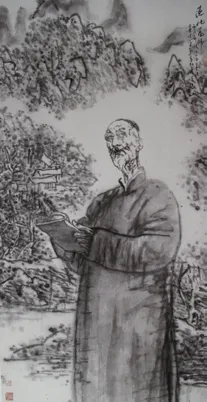

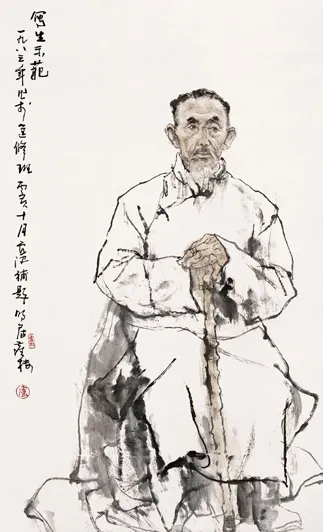

1996年 吴山明《造化为师》185cm×85cm中国美术馆

1983年 卢沉《写生示范》

20世纪80年代的形式变革对传统的现实主义创作模式具有革命意义,包括抽象美的理论探讨和创作实践都有重要的思想解放的启蒙意义。但是,今天油画的推进方向是什么,是主题和题材,还是基本功和技巧?油画家存在的价值是什么?20世纪80年代的形式革命消解了传统写实绘画单向度上的再现形态和空间结构,今天,有许多作品转向了对社会文化环境和个体心理空间的探索。30多年过去了,我们已经走出了很远,但绘画的家在何处?我想,通过写生,面对自然,重新思考艺术的价值和理想,也许是我们在精神上回到本源的一条归家之路。

最后,我想从“写生与写意”的角度,也就是从中国传统艺术理论的角度,对中国油画的“写生”再做一些思考,以期深化我们对“写生”问题的认识。

中西融合是20世纪中国画革新的有力途径之一,西方绘画的写意化和中国画的写生化是20世纪东西方艺术发展的一个有意味的变化。观察莫奈、塞尚、勃纳尔等人的晚期作品,可以看到西方绘画从印象派开始,向写意性转化。而20世纪90年代以后,中国画开始对写实性的学院教育框架进行反思,重新思考中国画中的“写意性”,即绘画对于人的精神生活和内心世界的自由表达。

有关这一问题最为贴切的表述是郑板桥的“胸竹说”:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”[4]

这段话是对艺术创作从观察到思考再到表达的不同阶段的描述,也揭示了中国画创作中写生与写意的转换过程。“落笔倏作变相”,是因为中国画在元明以后存在着一个纸质媒介上的“笔墨传统”,它是由一系列前人的杰作和笔墨程式结构而成的,对艺术家的写生具有引导、规范并变形的作用,自然界的一切必须经过笔墨语言系统的转换(变形、增删、取舍)才能在宣纸上落到实处,而这一笔墨系统正是在长期的水墨表达心境与意境的过程中形成的,在这一意义上我们可以说,没有写意就没有写生。写意不仅指艺术家以书写性的绘画方式表现自己的主观意念,也是一种重组并再现自然的笔墨语言系统,它更是一种观看世界的方式(世界观),一种对艺术的认识与态度(艺术观),一种审美价值(价值观),写意不仅是写生的目的,亦是写生的升华。

黄宾虹认为,初学者通过练习书画和读书而获得笔墨入门的理解与掌握;通过临摹鉴赏获得中国画的源流知识;在此基础上通过游览写生获得创造。“法古而出之以新奇;新奇云者,所谓狂怪近理,理在真山水中得之。”[5]写生在此成为“狂怪近理”中的“理”之源泉。可以说,写生强调的是法理,是必然性,是艺术创作多样性的根据。而写意强调的是意趣,是偶然性,追求的是创意,它的成功率不高,中国画有所谓“废画三千”之说。黄宾虹晚年立愿,要遍游全国,“一方面看尽各种山水的曲折变化;一方面则到了某处便发现某时代某家山水的根据,便十分注意于实际对象中去研究那家那法,同时勾取速写稿。并且以自然的无穷丰富,我亦就在实际的对象中去探索各种各样的表现方法 ”。[6]

2011年2月10日,王玉平在故宫西门写生

2010年,郭晓光在写生

卢沉先生对于新中国成立后中央美术学院的写生教学做了反思,认为它与创作训练是脱节的,也就是说,写生有一个把自然形态转化成艺术形态的问题。他提倡创造性的写生,实际上是讲在写生中要有写意,要有画家心中的意象表达。事实上,李可染的许多作品虽然是对景写生完成的,但他是“一边写生、一边构思、一边改造对象,构成画面,所以他的画面,跟自然是完全不一样的,他已经根据构思进行加工、调整,有取舍,有强调 ”。[7]

蒋兆和先生强调从中国画的发展需要出发,改造引进西方的学院式素描。从“骨法用笔”出发,为表达写生对象的精神,可以“意在笔先”,对写生对象大胆取舍。蒋兆和着重谈的是传统中国画所推崇的“传神”,没有谈到画家写胸中逸气的主观性表达。而“写意”的“意”可以理解为明清以来,更为主观化的艺术家自我心性的表现。在当代,有关“写意”的“意”,我们还可以理解为艺术家对“意义”与“意境”的追求,前者受后现代主义影响,重新关注现实生活,强调艺术作品的内容与价值判断,注重艺术的社会评论性;后者仍然是通过笔墨结构表达东方人的自然观念,即心象与物象的统一所形成的意境之美,这两者都离不开对自然、社会的观察与写生。

以上所述,虽然是著名中国画家对于“写生”和“写意”的认识,但有关“写生与表现”、“写生与传神”、“写生与意境”的表述,可谓博大精深,应该成为中国油画家重要的艺术观念和审美理想来源,值得我们在实践中借鉴反思,领会融通。

注 释

[1]德拉克罗瓦.论素描教学[M]//平野.德拉克罗瓦论美术和美术家.沈阳:辽宁美术出版社,1981:186.

[2]W.J.T.米歇尔.图像学、形象、文本意识形态[M].陈永国,译.北京:北京大学出版社,2012:45.

[3]宗白华.欧洲现代画派画论选[M].北京:人民美术出版社,1985:166.

[4]周积寅.中国画论辑要,南京:江苏美术出版社,1985:76.

[5]黄宾虹.与苏乾英书[M]//黄宾虹论画录.杭州:浙江美术学院出版社,1993:97.

[6]黄宾虹.与朱金楼口述[M]//黄宾虹论画录.杭州:浙江美术学院出版社,1993:204.

[7]卢沉.谈中国画教学[M]//中央美院中国画系.中国画教学研究论集.石家庄:河北教育出版社,2004:313.