江苏省扶贫小额贷款问题研究※

2016-08-31唐文浩

唐文浩 何 军

江苏省扶贫小额贷款问题研究※

唐文浩何军

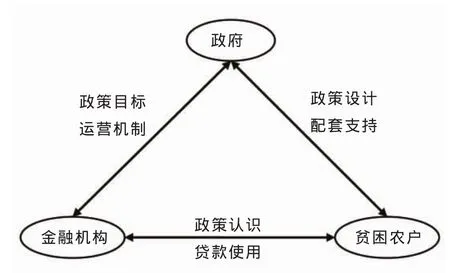

内容提要:扶贫小额贷款作为开发式扶贫的工具,在江苏省精准扶贫实践中起到了巨大的作用。该文通过对江苏北部地区贫困农户的访谈调查,运用情景分析,发现当前扶贫小额贷款存在政策设计滞后,实施效果与政策目标发生偏离、扶贫对象内生需求不足等问题,基于政府、金融机构、贫困农户三个相关方的偏差框架建构分析形成原因,提出完善当前小额扶贫贷款运行机制,利用大数据提升运营效率,加强资金使用配套支持等政策建议。

江苏省扶贫小额贷款贫困农户问题

一、引 言

上世纪70年代以前,全球绝大部分国家试图通过国有银行给贫困家庭贷款,以达到金融反贫困的目的,而结果令人沮丧,扶贫无效率、腐败和大量被浪费了的补贴。经济学理论也因此由认为政府主导的金融扶贫有效转变为政府干涉导致金融抑制,阻碍金融反贫困效率且低息贷款易形成寻租 (Mckinnon,1973)。而70年代后期,孟加拉大学经济学教授穆罕默德尤努斯通过尝试向当地穷人发放小额信贷,解决了传统扶贫信贷归还率及到户率双低困境,取得了巨大的扶贫效果。但由于我国的扶贫型小额信贷存在利率管制、补贴等干预市场行为,与国际主流的商业化小额信贷扶贫模式背道而驰,也与我国农村金融机构已经存在的商业小额信贷形成业务竞争,饱受争议。一方面,Aghrion和Bolton(1997)通过研究金融机构信贷服务对贫困人口的影响发现,由于在经济发展初期小额信贷的成本太高,穷人因为无法承受高额的信贷成本而无法从金融机构中得到贷款,从而不能改善贫困问题,论证了扶贫小额贷款的理论基础。另一方面,LPan和LChristiansen (2012)等在坦桑利亚的政府补贴项目中,发现政府实施的各类扶贫或者补贴项目存在一定的精英虏获现象,并由此导致受益群体与既定群体不一致,形成瞄准偏离。在瞄准偏离和贫困群体小额信贷利用不足的成因上,吴本健等(2014)认为,基于金融机构角度,扶贫型小额信贷利率低于市场利率的情况下,若政府贴息不能补齐两者之间的利差,则金融机构缺乏发放和管理贷款的积极性,形成供给不足,而且利率倒挂越严重,越易引发富人等农村精英群体寻租问题,同时金融机构作为利益为导向的市场个体,会通过贷款额度配给来降低贷款发放成本,获取利润最大化即通过将贷款额度较多地发放给富人,而对贫困群体的信贷需求实行额度配给,从而导致扶贫贷款的“贫困瞄准”目标发生偏移,扶贫型小额信贷的扶贫效果就会越差。基于以上讨论,为评估扶贫小额贷款是否与政策目标存在偏差,本研究通过江苏北部地区的实地调查,运用情景分析法,基于贫困农户对扶贫小额贷款的现状评价,探讨当前存在的不足,由此提出政策建议。

二、江苏省扶贫小额贷款现状及存在问题

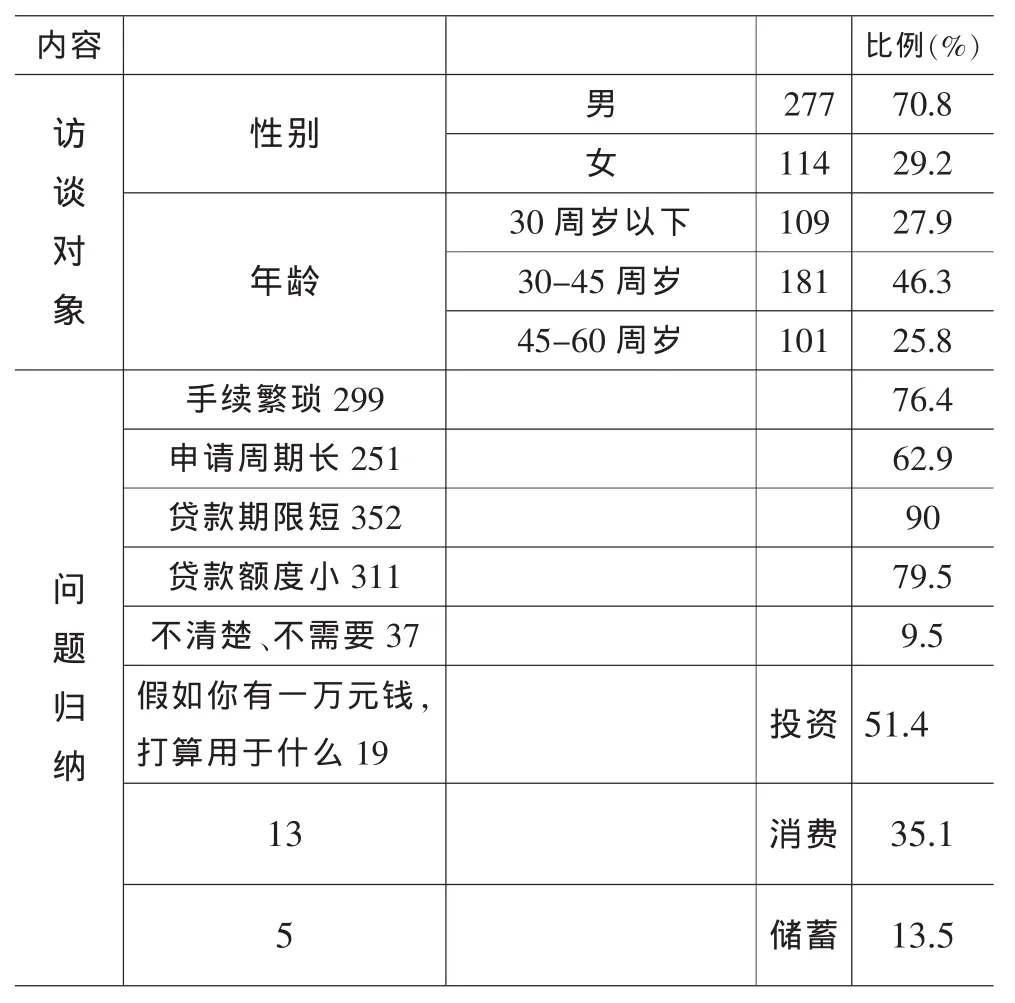

江苏省扶贫小额贷款,自2001年启动以来,累计向286.8万人次贫困农户投放扶贫小额贷款259.79亿元,累计为贫困农户节省利息支出8亿元左右,其中2014年累计发放贷款42.1亿元,惠及36.9万个农户。在第一轮脱贫攻坚工程中(2012之前),支持苏北和黄桥、茅山老区1011个经济薄弱村和农村年人均纯收入2500元以下468.3万的贫困人口实现了脱贫;在新一轮扶贫开发行动中(2013年以来),为1533个经济薄弱村和农村年人均纯收入4000元以下的近400万贫困人口提供金融服务。①《为江苏扶贫脱困蓝天再添一朵祥云》,《新华日报》2015年12月3日,http://xh.xhby.net/mp2/html/2015-12/03/content_1344424.htm.本次调研以江苏北部五市为样本地区,发放问卷409份,收回有效问卷391份,运用情景分析法,发现样本农户评价扶贫小额贷款存在的问题,集中在发放效率偏低、内生需求不足等方面(如表1).在此要特别指出的是,因为存在一部分贫困农户不清楚扶贫小额贷款,故在此特别设置了一个假设问题 “假如你有一万元,打算用于什么”,以此观察其潜在需求,发现仍有一定比例农户拟用于投资。

表1 访谈对象情况及问题归纳

图1 相关方偏差分析框架

1.政策设计与政策目标方面问题

(1)瞄准性存在偏差。扶贫小额贷款存在流向乡镇里非贫困人群现象:一方面,由于2009年以来,江苏省要求扶贫小额贷款的投放对象必须是建档立卡贫困人口,与以往要求的中等收入以下的农户相比,投放范围大大缩小。是有些农户原本在建档立卡名册里,但由于名册更新较慢,导致这类农户虽脱贫,但仍可以申请使用扶贫小额信贷,虽然此类情况会导致瞄准机制有所偏移,但是由于其自身的资源禀赋相对于同类别农户依然较为匮乏及风险防控的脆弱性,这样也可以在一定程度上降低其返贫概率,是扶贫小额信贷的额外溢出效应。此外,通过调阅部分地区资料,一部分建档立卡户户主年龄过大,不符合金融机构借款要求;还有部分建档立卡户信息收集不完整或者错误,导致投放进度难度加大。此外,部分乡镇提供的扶贫名册只是逐年翻板,有的农户甚至根本不符合借款要求,更有乡镇把信贷扶贫和民政扶贫相混淆,直接提供的就是低保名单,导致从备选户名册中选择符合条件的贷款户非常困难,影响了投放效率。另一方面,个别农户开始就不属于贫困群体,由于该类贷款较正常低利息,为降低融资成本,通过寻租获得扶贫小额信贷的使用权。

(2)小额扶贫贷款最高额度的设置不合理。扶贫小额贷款的单笔发放额度,不能满足农村低收入农户发展生产项目需要。按照政策规定,扶贫小额贷款的投放额度最高为10000元,由于贷款金额少,贫困农户无法投资金额较大的项目,难以形成规模效益。例如宿迁市是江苏省的贫困市,目前农村正处于从传统农业模式向农业产业化和农村工业化过渡时期,在调查中发现,大部分贫困农户从事种植业、养殖业的所需资金总额都在20000元以上,单户小额扶贫贷款额度相对较低,不能很好满足相当部分贫困户的资金需求。

(3)贷款发放覆盖面过窄。一方面,广大农村地区仍有相当一部分农民生活较为贫困。从扶贫小额贷款发放过程中发现,每年都有一些经济薄弱村得不到扶贫小额贷款的支持,即使经济薄弱村内的贫困户,也有少部分符合条件的贫困户得不到支持。另一方面,扶贫小额贷款主要用于支持扶贫对象的种植业和养殖业,而对于农村个体经营户及其他形式的扶贫很少,尤其是对农村经济起关键作用的运输业、服务业支持不足。此外,当前的扶贫政策对大户或者各类合作组织带动脱贫支持不够。按规定,对大户的扶贫贷款投入总额不超过扶贫小额贷款总规模的25%,且单户不得超过5万元,难发挥带动的作用,不能充分实现成片脱贫效果。

2.运营机制与配套支持方面问题

(1)发放程序繁琐、发放过程长,贷后管理薄弱。样本地区金融机构一般从每年的春节后开始,用近两个多月的时间调查并发放扶贫贷款,而农户用于农业生产经营贷款周期只有几个月。如2014年,L县扶贫小额贷款仅占贷款总量1.52%,投放工作两个多月,与普通农户商业小额信贷相比,发放过程周期较长。另外农村金融机构贷款监测和制约手段相对滞后,对扶贫借款人既没有日常的制约办法,也无法采取相应的制裁措施,加之扶贫贷款业务笔数多,涉及面大,发放相对集中,信贷业务人员相对配备不足,使贷后监测难以充分进行。因此,金融机构为保证信贷资金的安全,选择贷款对象时往往偏好于收入水平相对较高的农户或中等以下收入水平的农户。

(2)投放时间过于集中,贷款期限僵硬。一是贷款投放时间集中,不利于农户使用资金。调查地区扶贫贷款大部分于春节后投放,容易产生与扶贫贷款需求周期相错位的现象。二是扶贫贷款期限过短。扶贫贷款可以视生产经营项目周期确定,但同时又规定最长不超过1年。由于期限规定过于呆板,一些扶贫对象资金用于长期项目,贷款到期可能尚未产生效益,形成偿还贷款风险。

(3)风险担保基金实力偏弱。为了保证扶贫小额贷款的发放和预防贷款损失风险,各级政府财政都安排专项资金建立贷款风险担保基金,但从实际情况来看,扶贫贷款担保金尚未能充分发挥作用。由于基金规模有限,部分地区甚至存在风险基金未能完全到位情况,若出现较多逾期,难以得到全部保障,无形中加大了信贷风险,削弱了金融机构发放扶贫小额贷款的积极性。

(4)缺少金融扶贫配套的置业培训。贫困农户缺乏的不仅是资金,农村产业结构单一在项目、技术、信息等方面也同样缺乏。在项目、技术、信息、市场等方面缺乏配套扶持的情况下,仅给予资金上的支持,能在一定程度上缓解贷款难问题,但较难从根本上解决贫困农户脱贫问题。苏北经济薄弱地区自然经济占主导地位,产业构成以农业为主,粮食生产占主导地位,经济作物等其他产业比重低,农业生产成本高,生产发展水平低,竞争力和自我发展能力较弱,一旦遇上自然灾害和市场价格下跌,贫困农户可能处于亏本经营的状态,生活上可能重返贫困或维持低收入水平,难以实现资本积累。

3.政策认识与贷款使用方面问题

(1)贫困农户对于扶贫小额贷款认识依然存在偏差。在调查中还发现,一部分农户认为小额扶贫贴息贷款与农户小额信用贷款的效果基本相同,而且认为扶贫小额贷款只是利息便宜但是额度小,在观念上没有将国家政策支持转变为脱贫的动力,扶贫政策社会效应被弱化。另外也存在扶贫对象仍然抱着依赖政府“输血”式救济观念,甚至有“金融扶贫是国家救济,可以借钱不还”的错误想法。

(2)小额扶贫贷款的政策性与金融机构的法人治理结构存在矛盾。扶贫贷款金额小、风险高、利率低,盈利空间小,与现行农村金融机构法人治理结构制度不相符合,金融机构对考核重要的指标是利息收入,而扶贫小额贷款的财政贴息政策影响其绩效考核,承担了政策性贷款投放的工作量,却在一定程度上降低了工作绩效,从而弱化发放扶贫小额贷款的积极性。

(3)贫困农户的内生需求不足。从调查情况看,贫困地区农户产业发展选择较难,增收渠道单一。小额扶贫贷款的需求分别为大件生产设备的采购、建房、婚丧嫁娶、大病住院、子女上学等,日常对贷款的需求并不迫切。另外由于技术培训不配套,低收入农户增收难。由于农村教育体系落后,贫困农户对新技能掌握慢,贷款使用效果不明显。

(4)帮扶大户贷款申请难度较大。对于帮扶大户申请扶贫小额贷款,需要金融机构的二次审核调查,由于扶贫小额信贷贷款利率远低于同类别贷款利率,金融机构作为企业,从商业利润最大化角度希望该客户以正常类型贷款申请,因此会产生一定的“惜贷”现象。此外,根据帮扶对象进行贷款配比的政策,也增加了信贷人员的工作难度,贷款调查周期及链条也会拉长,客观上造成申请难度加大。

(5)部分贷款实际用途发生偏移。调阅申请用途,大部分申请用于日常经营生产。但实际中有一部分是用于日常家庭消费使用,这样会存在贷款归还风险,但是鉴于其若通过民间融资以及其他融资渠道成本高及可能性较低,这类方式可以平滑其家庭收入支出曲线,降低其生存风险。此次调查中也发现贷款挪借情况。由于乡镇具有地缘人际关系网,扶贫小额信贷作为具有比较优势的公共资源,即准公共产品,必然会存在熟人挪借的“搭便车”现象,调查发现贫困农户主观认为一方面对扶贫小额信贷归还存在的风险可以通过熟人社会的约束进行控制,另一方面也预期通过小额信贷制造的社会资本福利,扩大了家庭整体福利,增强整体抗风险能力。

三、政策建议

1.完善农户档案管理,利用大数据提升投放效率

对于备选农户的选择,在扶贫办建档立卡上的低收入农户只要符合条件的都可作为备选农户。对于备选农户超龄、外出、死亡或丧失劳动能力的,可由其具备贷款条件的家庭成员申请贷款。金融机构要安排专人负责扶贫小额贷款的投放工作,要建立健全农户电子档案,及时将农户收入、支出、信用等情况进行变更,利用大数据比对,通过电子化手段提高贷款调查能力,从而提升扶贫小额贷款投放的瞄准率及效率。此外,还可以利用大数据,分析项目周期,实现对贷款期限的弹性管理,从而改变过去小额扶贫贷款的集中发放模式,根据农户实际经营需要随时发放,根据项目的周期确定扶贫贷款的期限,减少了金融机构工作量,从而可以扶持农户做大做强项目,起到倍增带动效应。

2.加大财政支持力度,科学设置扶贫小额贷款条件及融资成本

扶贫小额贷款因自然灾害等不可抗力的风险损失和因执行基准利率而形成收入减少数,应由国家财政给予弥补。建议提取一部分财政扶贫资金,用于对金融机构增加贷款实行以奖代补或用于建立担保基金或贷款风险准备金,提高贴息率或奖励资金,降低金融风险,充分调动经办行发放扶贫贷款的积极性。此外,扶贫贴息小额信贷作为贫困农户的主要资金来源,降低融资条件及成本,有助于贫困农户的资本积累,助其更有尊严地通过自我发展摆脱贫困。例如当下扶贫小额信贷额度的设置,各地区应该根据自身经济发展实际,在精准扶贫的要求下,应实行扶贫到户的“一户一策”,科学配置资金额度,并且可以根据贫困农户的家庭实际情况、承贷记录,以及资金用途使用的规范性,实行差别化利率。

3.强化信贷监管能力,完善扶贫实施措施

扶贫贴息小额信贷作为准公共产品,政府对参与者的监管尤为重要。在信息科技高速发展前提下,精细监管变为可能,因此保证扶贫小额贷款的瞄准精确性,是金融扶贫的关键。在此前提下,伴随苏北农村地区土地流转加快、城镇化进程加快的新形势,贫困农户的信贷需求发生内在变化,而根据贫困农户需求设计信贷产品也成为了可能,一改过去投放的“大水漫盖”式局面。此外,在做好监管的前提下,应该改进扶贫小额贷款担保方式。扶贫小额贷款不同于一般的商业贷款,鼓励经办银行简化办理手续,降低贷款门槛,采取灵活的担保方式,对于信用良好的扶贫对象可以采取信用贷款方式。同时建议地方政府在农户自行联保、担保的基础上,积极构建以政府的公共担保公司提供担保为主体的多元化担保体系,解决贫困农户创业贷款担保难问题。

4.合理设计政策支持,提高承办金融机构的积极性

扶贫小额贷款作为同时具备公益与商业化的社会供给产品,在一定程度上具有公共属性,贷款政策的制定和调整应可以让经办银行在积极承担社会责任的同时确保自身收益不降。在政策设计时,政府应通过提高扶贫小额贷款损失分担比例、加大扶贫贷款投放奖励力度、将财政性存款与扶贫贷款投放挂钩等多种形式,提高经办银行的扶贫小额贷款业务的经营效益,实现扶贫小额贷款业务可持续发展,以调动农村金融部门参与扶贫开发的积极性。此外,政府还应对承办金融机构在日常商业运营中提供一定的辅助政策支持,如逾期不良扶贫小额贷款的催收、农村社会信用系统的构建和完善等,从而可以鼓励其积极承担更多的扶贫责任。

5.科学实施贷款配套,扩大政策覆盖面

扶贫攻坚是一项长效工作,仅有资金支持并不能保证贫困农户脱贫,后续的引导与帮办服务更为重要。为此,建议地方政府要选准支撑产业,大力发展特色农业产业化、规模化经营,帮助农户选择脱贫项目,指导农户及时退出低效益、高风险行业,引导进入启动资金少、见效快、风险小的行业。一方面,选择有市场特色的产业项目可以扩大规模;另一方面,对自愿投入的农户进行配套支持。既要支持项目的投入,又要对市场开发提供支持。同时,加大对扶贫产业的技术指导,提高其防灾抗灾能力,加大技术含量。此外,可以通过将扶贫小额贴息贷款和支持农业龙头企业相结合,改变当前扶贫贷款广泛发放的现状,集中资金对某几户或某几个村几个项目产业进行扶持,帮助少数项目做大作强,带动全村、全乡产业结构的调整,实现贫困地区整体经济水平的提升。

6.引入市场竞争机制,重构扶贫金融格局

目前江苏省政府主要通过农村合作金融机构发放扶贫小额信贷,在融资及财政补贴上都有相应的优惠政策,这样的垄断局面,变相加大了金融扶贫的机构运营成本。例如邮政储蓄银行、村镇银行或者资金互助社等其它农村地区主要金融机构可以作为竞争主体,通过市内竞争寻求实施的合理成本。由于金融脱媒化加剧,利率市场化加快,存款保险金制度建立,各类金融机构为了生存,具有了下移客户群的内在动力。因此政府可以通过市场手段,如项目招标或税收减免等手段,引入各类金融机构主体竞争机制,这么做有利于降低扶贫交易成本,更有成效扶贫。

1.McKinnonR:《Money and Capitalin Economic Development》,Washington,DC:Brookings Institution,1973.

2.AghionP、BoltonP:《Atrickle-down theory of growth and development with debt-overhang》,《Review of Economic Studies》1997(64).

3.LPAN、LChristiaensen:《Who is vouching for the input voucher decent ralized targeting and elitecapture in Tanzania》,《World Development》2012,40(8).

4.吴本健、马九杰、丁冬:《扶贫贴息制度改革与“贫困瞄准”:理论框架和经验证据》,《财经研究》2014年第8期。

[责任编辑:徐元明]

F830.51

A

1009-2382(2016)07-0073-05

※本文系国家自然科学基金重点项目(国际(地区)合作与交流项目)“人口变化、城乡人口流动和中国的农业与农村发展”(项目编号:71361140370)、南京农业大学人文社会科学重大招标项目“江苏农村社会保障发展报告”(项目编号:SKZD201206)的中间研究成果。

唐文浩,南京农业大学公共管理学院博士生;何军,南京农业大学经济管理学院教授、博导(南京210095)。