品管圈在急诊危重患者院内转运中的应用

2016-08-22刘芳丽水市中心医院浙江丽水323000

刘芳(丽水市中心医院,浙江丽水323000)

品管圈在急诊危重患者院内转运中的应用

刘芳

(丽水市中心医院,浙江丽水323000)

目的探讨品质管理圈(简称“品管圈”)在降低急诊抢救室危重患者院内转运不安全因素发生率中的应用价值。方法成立品管圈,通过品管圈活动步骤,运用品质管理工具对急诊抢救室危重患者院内转运前存在的问题进行改进,统计改进前后院内转运不安全因素的发生率。结果急诊抢救室危重患者院内转运不安全因素发生率由实施品管圈活动前的30.89%,降低至实施后的2.95%,差异有统计学意义(P<0.01)。结论应用品管圈质量管理工具提高了圈员解决临床实际问题的能力,保证了急诊危重患者院内转运的安全。

品管圈;危重患者;院内转运;护理管理

品质管理圈(quality control circle,QCC)简称“品管圈”,是指一群工作性质相似者,以7~12人组成一个小组,选定质量改善的主题,以PDCA循环法作为持续性质量改进的活动[1]。QCC活动最主要的特点是自下而上、团队合作的持续质量改进方法[2]。急诊科是医院救治急、危重症患者最重要的窗口,大部分患者病情复杂、变化快、生命体征不稳定,常需院内转运进一步诊断和治疗,转运危重患者时,医护人员必须充分考虑患者可能出现的风险,并提供必须的监测和支持,才能确保危重患者转运的安全性[3]。2015年2月1日~7月31日,本院急诊科采用QCC降低急危重症患者院内转运不安全因素的发生,取得了较满意的结果,报道如下。

1 资料与方法

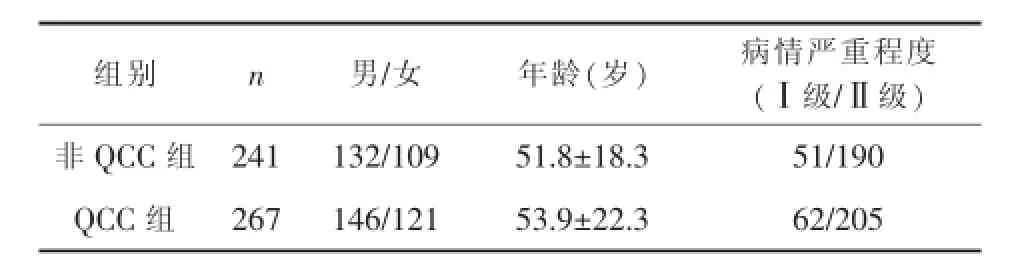

1.1一般资料选择508例急诊危重症患者,诊断标准参照2012年中华人民共和国卫生部《急诊患者病情分级指导原则》[4],根据病情严重程度划分为Ⅰ级和Ⅱ级的急诊危重患者。按照QCC实施前后分为非QCC组241例和QCC组267例。非QCC组:男132例,女109例,年龄18~91岁,平均(51.8±18.3)岁。QCC组:男146例,女121例,年龄16~88岁,平均(53.9±22.3)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性,详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2方法

1.2.1人员安排针对危重症患者转运途中的安全问题,急诊科8名护士自愿组合成立QCC小组,其中主管护师1名,护师4人,护士3人;本科5人,专科3人。命名为“同心圈”,其中圈长1人,辅导员1人,圈员6人。圈长负责圈会运作、组织QCC活动、主题选定、活动计划拟定,辅导员把握圈活动动向并协作解决圈内问题,1名圈员负责数据统计和会议记录,其余5名圈员分别负责现况把握、目标设定、解析、对策拟定、对策实施与检讨、效果确认、标准化、检讨与改进QCC实施步骤。

1.2.2转运流程非QCC组转运流程:向患者及家属解释转运的目的;准备便携式氧气瓶或氧气枕、充电微泵、掌式血氧饱和度仪、呼吸皮囊等,必要时备抢救药物;与相关科室确切联系;妥善固定患者所有导管;用平车或连床一起转运;医生和(或)护士陪同转运;途中严密观察生命体征和病情变化,注意安全;及时检查,护送住院,返回急诊,做好记录。QCC组按修订转运流程转运:医生开出转运医嘱;评估转运指征;联系检查科室或接收科室;向患者及家属解释转运目的;患者的准备:吸净气道分泌物,各种引流管和导管的固定、特殊用药,必要时约束固定;转运物品、药品的准备:输液、危重患者转运箱、氧气筒、心电监护仪、微泵、呼吸皮囊,必要时便携式呼吸机;通知相关科室准备好相关的物品和仪器,准备接收新患者的准备;医生和(或)护士陪同转运;途中严密观察生命体征和病情变化,做好应急处理;运送结束,做好记录。

1.3观察指标利用查检表对两组转运过程中的不安全因素进行收集,不安全因素分为:病情方面;物品、药品方面,准备是否充分;管道方面,即管道固定是否妥善、标识是否全以及通畅、导管是否符合病情、躁动患者是否有约束;资料方面,即转运前对病情的评估、转运指征的把握;其他方面,即转运工具的选择、是否通知接收科室等进行查检,分析QCC实施前后转运不安全发生率的改变。

1.4统计学处理采用SPSS18.0统计软件,计数资料采用χ2检验。

2 结果

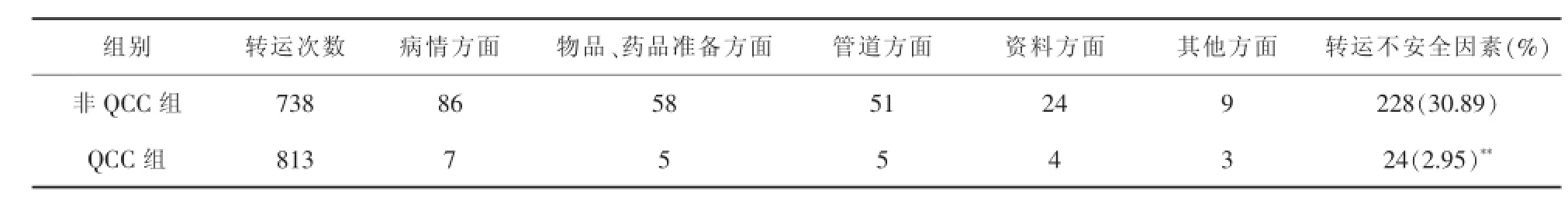

QCC实施后2015年7月份进行危重患者院内转运813次,其中不安全因素发生24次,发生率为2.95%;品管圈实施前后,转运不安全因素发生率有显著下降,差异具有统计学意义(P<0.01),详见表2。

表2 QCC实施前后院内转运不安全因素发生情况(次)

3 小结

在品管圈活动实施过程中,作者发现了非QCC组有以下几个问题:(1)部分护士转运安全意识不强,转运经验不足。特别是年轻护士对转运途中患者可能出现的危险情况预见性不强,应急能力较弱,培训不到位;针对护士提高安全转运能力的相应培训较少;护士对患者安全转运重要性认识不够;急诊转运工作量大。(2)转运患者前抢救物品准备不全,未及时检查抢救物质;转运前的抢救物品、药品放置分散,取物费时,并容易遗漏。(3)转运前病情评估不充分,转运交接单落实不到位,与对方部门的沟通欠佳。(4)对管道标识重要性认识不够,患者留在急诊的时间短、工作繁忙、容易疏漏。针对以上问题,QCC组实行如下改进:(1)定期组织年轻护士业务培训,分析转运途中可能存在的安全隐患,学习相应的应急预案;转运危重患者前,由科室高年资护士把关,分析转运途中的不安全因素,作好相应的运送准备。(2)设置危重物品转运区。转运物品包括危重患者转运箱(放置抢救药品、口咽通气管、环甲膜穿刺针、吸痰管、注射器、砂轮)、呼吸皮囊、心电监护仪、氧饱和度仪、微泵危重患者转运单、术前评估单、氧气桶等。转运物品集中放置后,需要用时集中取用,节约准备物品时间而且不容易遗漏。(3)转运患者交接班本的改进。在原来交接班本的眉栏处加上转运前参照查检表内容,内容包括病情评估、交接、皮肤、特殊用药情况、管道符合病情、管道标识醒目、特殊检查化验单情况,起到查检作用,使转运前患者评估更加完善、转运物品准备充分。(4)正确标注管道标识。加强管道标识管理,提高对管道标识重要性的认识;把管道标识采取分散和集中放置两种方式,分散放置为:在各管道处放置相应的管道标识,易拿易取,不容易遗漏;集中放置为:将所有的管道标识集中定点放置,有多种管道需做标识,可以集中取用;运送患者前进行检查,以免遗漏。正确应用管道护理标识可提高护理质量,减少管道滑脱及护理差错,促进护患沟通,减少纠纷[5]。

品质管理圈针对各个环节给予质量监控,保障转运的各个环节,找出转运中存在的问题,并将转运中遇到的问题给予分析,从而制定有效的解决方案,使急诊危重患者转运工作不断完善,提高了危重患者转运的安全性,减少了医疗纠纷[6],切实解决了临床工作中的问题。本文QCC组转运不安全因素发生率均低于非QCC组(P<0.01),QCC的实施在危急诊患者院内转者过程中取得了较满意的结果。

[1]许海鸥.QCC在提高护理质量中的效果观察.中国高等医学教育,2010,(12):121

[2]迟俊涛.品管圈在护理工作中的应用现状及建议.中华现代护理杂志,2015,21(7):745

[3]Marcus G,Sara W,Bengt F.Worries and concerns experienced by nurse specialists during inter-hospital transports of critically ill patients:A critical incident study.Intensive and Critical Care Nursing,2010,26(1):138

[4]中华人民共和国卫生部.急诊患者病情分级指导原则(征求意见稿).中华危重症医学杂志(电子版),2011,4(4):241

[5]蔡晓美,杜芳芳,严丽.护理标识在管道护理中的应用体会.护理实践与研究,2010,7(17):71

[6] 刘玉慧,孙秋华.品管圈在国内护理中的研究进展.包头医学院学报,2015,31(3):144

·病例报告·