我们应该如何运用出土文献?

——王国维“二重证据法”的不可证伪性

2016-08-09西山尚志

[日] 西山尚志

我们应该如何运用出土文献?

——王国维“二重证据法”的不可证伪性

[日] 西山尚志

摘要:近几十年来,中国大陆陆续发现诸多出土文献,而王国维所提倡的“二重证据法”仍是目前最有影响的治学方法之一。20世纪90年代,李学勤先生提出“走出疑古”,强调“二重证据法”的积极意义,在学术界也极有影响力。因此,“二重证据法”被许多学者视为金科玉律。以卡尔·波普尔的批判性合理主义为基础,对“二重证据法”进行重新审视,可以发现“二重证据法”无法被证伪,在逻辑上也有问题。如果将“科学”定义为可以证伪的命题,那么,我们便应坚持通过不断证伪来靠近真理的批判合理主义观点。

关键词:王国维;二重证据法;卡尔·波普尔;不可证伪性;疑古

从19世纪末期开始,中国大陆陆续发现的出土文献,如1899年的甲骨文,1973年的马王堆帛书以及20世纪末至21世纪初陆续发现的郭店楚简、上博楚简、清华战国简、北大汉简等,给古代中国研究带来了巨大冲击。与此同时,我们如何以综合性、包容性的研究态度和方法去对待、运用出土文献就成为迫在眉睫的课题了。

目前在中国学术界中,尤其是研究出土文献的研究当中,王国维所提倡的“二重证据法”是最有影响的治学方法之一。陈寅恪先生运用王国维“二重证据法”再加上“国外古籍与国内古籍互相补正”这一想法,提出“三重证据法”。另外,饶宗颐先生加上考古材料提倡“三重证据法”,目前甚至有人加上其他材料提出四重、五重证据法。他们皆把“二重证据法”作为研究方法的基础和出发点。

在如此情况下,“二重证据法”亦被许多学者视为金科玉律的理论了。“二重证据法”不仅被“走出疑古”的支持者所赞同,就连未必赞同“走出疑古”的刘起、裘锡圭等著名学者也视为理所当然的前提理论*参见刘起:《关于“走出疑古时代”问题》,《传统文化与现代化》1995年第4期;裘锡圭、曹峰:《“古史辨”派、“二重证据法”及其相关问题——裘锡圭先生访谈录》,《文史哲》2007年第4期。。

虽然“走出疑古”派与未必赞同“走出疑古”的学者意见不同,但是他们却有共通之处:不仅前提理论一样,而且都标榜“科学”或“实事求是”。这表示,各家所说的“科学”或“实事求是”也陷入有名无实的境地,所以没有达到共同认识。

那么,作为基础的“二重证据法”这套理论是否真的没有问题呢?我们应该如何定义“科学”呢?本文主要是借卡尔·波普尔的批判性合理主义(critical rationalism)定义“科学”,对“二重证据法”进行重新审视。

一、卡尔·波普尔的批判性合理主义

笔者认为历史学以及人文学应具备“科学性”。一般而言,中国的人文学界对“科学”一词赋予肯定、积极的意义,“科学的”论证与命题是学术论文的要求之一。那么,到底什么是“科学”的?人文学界中是否有统一的见解呢?在此笔者赞同将科学与非科学的划界标准设定为卡尔·波普尔所提出的“可证伪性”(falsifiability)。

另外,波普尔主要谈到自然科学,所以也许有人会认为波普尔的科学定义只能应用于自然科学,而不能应用于包括历史学在内的人文学术领域。显然,“历史”含有“事实层次”的命题与“意见层次”的命题。前者是“禹是否实际存在”或“鸦片战争是否从1840年开始”等命题,后者为“禹是否是伟大的政治家”或“鸦片战争是否是屈辱的历史”等命题。虽然都是历史学范围内的问题,但本文的对象只是“事实层次”的命题。笔者认为,历史学只对“事实层次”的命题才能应用波普尔的批判性合理主义。

此外,尤其是搞人文学术的人以为,自然科学是很完整的体系、理论。显然,自然科学的体系、理论也有许多漏洞,它们也是经过不断修正才接近完整的。从这一意义上,笔者认为,自然科学也是与研究“事实层次”的历史学一样的。

卡尔·波普尔的批判性合理主义的要点有三:第一,“对于归纳法的怀疑与批判”,这亦是对于证实主义(verificationism)的批判;第二,明确设定“科学与非科学的划界标准”;第三点,提倡“设定假说与证伪的反复”的具体探讨方法。本节简单介绍以下这三点,并以卡尔·波普尔的批判性合理主义为出发点,来提出王国维“二重证据法”中的问题。

1.逻辑上归纳法不妥当,只有证伪妥当

卡尔·波普尔的批判合理主义的出发点在于对归纳法的怀疑与批判。显然,归纳法是从个别的观察事例或者实验结果(单称陈述,singular statement)导出普遍性的全称命题(universal statement)。波普尔在《科学发现的逻辑》第一章的开头“归纳问题”中明确提出:

按照流行的观点(本书反对这种观点),经验科学的特征是它们运用所谓“归纳方法”。按照这种观点,科学发现的逻辑等同于归纳逻辑,即这些归纳方法的逻辑分析。

一般把这样一种推理称作“归纳的”,假如它是从单称陈述(有时也称作“特称陈述”),例如对观察和实验结果的记述,过渡到全称陈述,例如假说或理论。

从逻辑的观点来看,显然不能证明从单称陈述(不管它们有多少)中推论出全称陈述是正确的,因为用这种方法得出的结论总是可以成为错误的。不管我们已经观察到多少只白天鹅,也不能证明这样的结论:所有天鹅都是白的。*[英]卡尔·波普尔:《科学发现的逻辑》,查汝强、邱仁宗、万木春译,杭州:中国美术学院出版社,2008年,第3页。

显然,归纳法是从“过去所看的天鹅都是白色的”观察事例中导出“天鹅都是白色的”这样法则性命题的方法。这个例子使用的归纳法在逻辑上不妥当。新发现的几百几千只白天鹅,只是加强了“天鹅都是白色的”这一命题,结果是新的证据与命题并存。

如此归纳法的逻辑缺陷,并不是波普尔第一次提出的。比如伊曼努尔·康德在《纯粹理性批判》中指出:“经验不能予以严密之普遍性及必然之正确者。”*[德]康德:《纯粹理性批判》,蓝公武译,北京:商务印书馆,1960年,第57页。

那么我们用证据(发现、数据)到底能干什么?答案是只能进行证伪。根据卡尔·波普尔的批判性合理主义,“天鹅都是白色的”那样经验性的全称陈述,可以用“存在非白的天鹅”这样的基础陈述进行证伪。也就是说,“天鹅都是白色的”的陈述,只有发现“非白的天鹅”时才可以证伪。

2.科学与非科学的“划界标准”

卡尔·波普尔认为区分某些命题、假说、理论是科学还是非科学(假科学),其“划界标准”(criterion of demarcation)在于“可证伪性”(falsifiability)。也就是说,以可以证伪的命题、假说为科学。波普尔在《科学发现的逻辑》中提出:

我的观点是:不存在什么归纳。因此,从“为经验所证实的”(不管是什么意思)单称陈述推论出理论,这在逻辑上是不允许的。所以,理论在经验上是决不可证实的。……

至于阿德勒,我由于个人经验而对他印象深刻。1919年,有一次我向他报告一个病例,我觉得这个病例似乎并不特别符合于阿德勒学说,可是他却感到不难用他的自卑感理论来加以分析,虽然他甚至没有见过这个孩子。我略感吃惊,问他怎么会这样有把握。他回答说:“因为我有上千次的经验。”因此,我不得不说:“我料想,由于这个新病例,你现在有了1001次经验。”*[英]卡尔·波普尔:《猜想与反驳:科学知识的增长》,傅季重、纪树立、周昌忠、蒋弋译,杭州:中国美术学院出版社,2003年,第45页。

笔者举个例子说明一下。比如,占卜师预言“明天你有好运”(命题)。假如我明天在路上摔倒骨折,占卜师可能会解释“正是因为你有好运,所以没有摔死”。即使摔死,占卜师也会说“即使活着也会遇到很多困难,不如那天死”。这种不带风险的命题、陈述、假说、理论,在卡尔·波普尔看来就是非科学的。与此相反,卡尔·波普尔把带有被证伪风险的命题、假说、理论看作科学的对象。

3.设定假说与证伪的反复

最重要的是,要想不停地反复进行如上所举的探讨过程,需要TT(暂定假说)是可证伪性的。“科学性”的陈述,只有是可证伪性的,才能放在如上所举的探讨过程中并使之进化。反过来说,不可证伪的陈述,因为不能用证伪去排除、修正之,所以不能使之进化。

如此卡尔·波普尔的思想基础有易谬主义(fallibilism)的特点。这种思想认为所有的陈述、主张难免有误,因此他认为要用不断地证伪去减少错误,靠近真理。

二、王国维“二重证据法”的变迁、背景及基本内容

1913年版《明堂庙寝通考·通论一》(初校):

宋代以后,古器日出。近百年之间,燕秦赵魏齐鲁之墟,鼎彝之出,盖以千计,而殷虚甲骨乃至数万。其辞可读焉,其象可观焉。由其辞之义与文之形,参诸情事,以言古人之制,未知视晚周、秦汉人之说何如?其征信之度,固已过之矣。如此书所欲证明者……或亦略见于晚周秦汉人之书,而非有古文字及古器款识,则亦不能质言其可信也。

1925年演讲内容的第一章:

第四章说:

另外,当时的王国维在几篇文章中提出过与此类似的内容。比如,1923年7月问世之商承祚撰《殷虚文字类编》中王国维所写的序文:

新出之史料,在在与旧史料相需,故古文字古器物之学与经史之学实相表里,惟能达观二者之际,不屈旧以就新,亦不绌新以从旧,然后能得古人之真,而其言乃可信于后世。*商承祚:《殷虚文字类编》,台北:文史哲出版社,1979年,第5页。

乔治忠先生已经在《王国维“二重证据法”蕴义与影响的再审视》一文中详细分析了二重证据法从1913年版到1925年版所发生的变化,并提出其演变的原因与背景,在于新文化运动以及以胡适、钱玄同、顾颉刚等为中心所展开的“疑古学派”(古史辨学派)与当时刚成为“新学科”的考古学的兴起*乔治忠:《王国维“二重证据法”蕴义与影响的再审视》,《南京大学学报》2010年4期。。

王国维“二重证据法”的基本内容,可以集中到如下三点:

1.运用出土史料与传世文献相互印证。用出土史料(出土文献、古器物等)证明传世文献的部分实录性,用传世文献证明出土史料的内容。

2.传世文献记载的内容未必都是“伪”,而是存有不少“真”。

3.即使没有得到出土史料的证明,传世文献内容也不能被否定。

其中,第1点见于1923年王国维为《殷虚文字类编》所作之“序”:“惟能达观二者之际,不屈旧以就新,亦不绌新以从旧,然后能得古人之真。”*王国维:《殷虚文字类编·序》,《观堂集林(外二种)》,石家庄:河北教育出版社,2003年,第697页。也见于前引王国维1913年所作《明堂庙寝通考》:“今日所得最古之史料,往往于周秦、两汉之书得其证明,而此种书亦得援之以自证焉。”由此可知,二重证据法将出土史料与传世文献同等对待,并使它们互相印证。

如上所述,王国维1925年于清华大学的演讲中,只提到运用出土史料证明传世文献内容,是因为侧重于提倡出土史料的有用性。

第2点见于前引1925年清华大学的演讲:“即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。”前文所引1925年版的《古史新证》第四章亦提出,《世本》、《山海经》、《楚辞·天问》、《晏子春秋》等传世文献记载的内容反映着全体或部分的史实。另外,前文所引1913年所作《明堂庙寝通考》亦提出:“然则晚周、秦汉人之书遂不可信欤?曰不然!……纪事之文或加缘饰,而其附见之礼与俗,不能尽伪也。”

第3点所关涉的问题,只可见于前引1925年的演讲:“虽古书之未得证明者,不能加以否定。”而前引《古史新证》第四章亦说:“经典所记上古之事,今日虽有未得二重证明者,固未可以完全抹杀也。”看起来,第3点很相似于第1点,但第3点进一步提到“不能加以否定”。

三、“二重证据法”的问题点

本节主要探讨“二重证据法”所存在的问题。下文引用二重证据法的文章时,以王国维1925年《古史新证》为主。

(一)没有设想出土文献的记载有“伪”

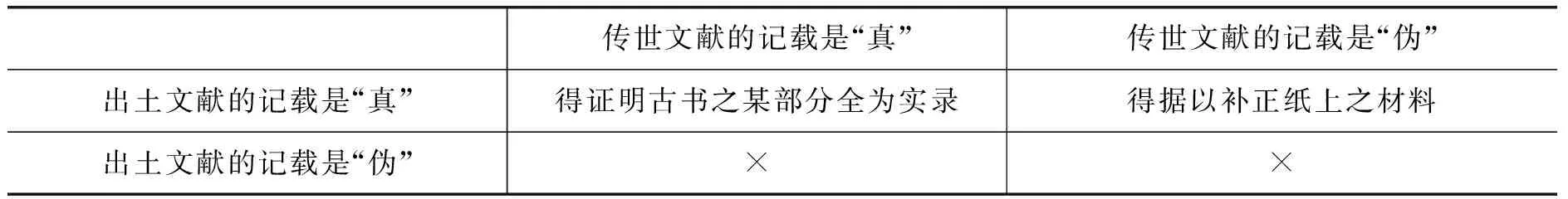

“二重证据法”没有设想出土文献的记载(不管部分或全体)有“伪”。“二重证据法”所设想的是两种场合。第一是出土文献的记载是“真”,传世文献是“伪”,这就成为“得据以补正纸上之材料”。第二是出土文献与传世文献的记载都是“真”,这就成为“得证明古书之某部分全为实录”*王国维:《古史新证——王国维最后的讲义》,第2、3页。。

以王国维“二重证据法”为前提判断出土文献与传世文献记载的真伪,其过程可以图示如下:

传世文献的记载是“真”传世文献的记载是“伪”出土文献的记载是“真”得证明古书之某部分全为实录得据以补正纸上之材料出土文献的记载是“伪”××

由上表可以看出,“二重证据法”没有提出表示出土文献载有“伪”(见表中两处“×”)的情况所导出的结果,表示他对此情形没有作出设想。因此导致了如下(二)所说的问题。

(二)出土文献与传世文献的记载不一致的场合

王国维所说的“得据以补正纸上之材料”,应该是出土文献与传世文献的内容不一致的场合。但是这种场合中,我们不可能知道出土文献与传世文献哪方有“伪”(或者都有“伪”),而且出土文献的内容未必总是“真”。因此,如果出土文献的内容是“伪”而传世文献的内容是“真”的话,绝对不能用出土文献“得据以补正纸上之材料”。再说,出土史料和传世文献内容不一致,而且都是“伪”的场合,甚至不能“补正”。

有出土文献与传世文献的内容不一致,可以推测如下三种情况:第一,出土文献的内容是“真”,而传世文献的内容是“伪”;第二,出土文献的内容是“伪”,而传世文献的内容是“真”;第三,出土文献与传世文献的内容不一致,而且都是“伪”。其中,二重证据法只设想了第一种情况,而完全没有涉及第二、第三种情况。

(三)即使出土文献与传世文献的内容一致也不能“全为实录”

二重证据法提出,出土文献与传世文献的内容一致的部分已“得证明”之后,则“某部分全为实录”,最后甚至断言其为“不能不加以肯定”,这种推论在逻辑上有问题。即使出土文献与传世文献的内容部分一致,也可以设想其记载都是“伪”的情况:即P(出土文献上的记述)与Q(传世文献上的记述)都是“伪”也可以成立。

那么,出土文献与传世文献的内容一致的话,证明了什么呢?这里举一个例子来说明一下。假如,通过批判《尚书》、《史记》等传世文献中对禹的记载,提出了“禹不是实际存在的人物,而是春秋时期被创作的人物”这一假说。但是,2002年发现了西周中期的遂公上有“天命禹敷土,堕山浚川……”的铭文*裘锡圭:《(遂)公铭文考释》,《中国历史文物》2002年第6期。,可以与《尚书·禹贡》“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”相对照。那么西周中期的遂公的发现证明了什么?它并不能证明“禹是实际存在的”或者“《尚书》、《史记》所记载的禹治水是史实”,而只是否定了“禹是春秋时期被创造的人物”这一假说。

(四)二重证据法的不可证伪性

上文的讨论是基于一个假定,即我们已经知道出土文献与传世文献记载的真伪,但实际上,我们绝对不可知道这些记述的真伪。因此将探讨真伪的陈述、假说、理论是否科学的划界标准设定为卡尔·波普尔所提出的“可证伪性”。

再看前引王国维1925年对“二重证据法”的论述——“虽古书之未得证明者,不能加以否定”,“经典所记上古之事,今日虽有未得二重证明者,固未可以完全抹杀也”,即没有得到出土文献记载的证明就基本上不能否定传世文献的记载内容这一说法,明显放弃、拒绝了可证伪性,自然造成停止靠近真理的探讨。

笔者主张的是,我们在探讨真伪问题的过程中,对于历史记载的内容,要不断从各种各样的角度来试图证伪。实际上能否证伪暂且不谈,根据卡尔·波普尔的方法,只有如此可证伪性的陈述、假说、理论,才能称之为“科学”。

(五)二重证据法是典型的证实主义

如上所述,二重证据法认为,还没有用出土文献得到证明的传世文献的内容是“不能加以否定”的,也就是假定存在以出土文献与传世文献的内容一致为“真”的情况,这种方法是典型的证实主义的方法。而且王国维的证实(verify)以后“不能不加以肯定”的想法,导致了反复探讨的停止。证实主义与证伪主义的区别,荫山泰之在《可证伪性的理论及其意义》中已明确说明:

从方法论的角度来看,可证实性与可证伪性的根本性区别,在于前者是为了结束探讨的方法,后者是为了提出问题后开始探讨并前进的方法。就是说,可证伪性以前进为目标。*参见[日]荫山泰之:《反证可能性の理论—その意义》,[日]小河原诚编:《批判と挑战》,第98页。

笔者认为,“科学”并不是“静态”,而应该是不断趋向真理的“动态”,换言之,只有处于“动”的状态,才能称之为“科学”。

四、结语

本文以卡尔·波普尔的批判合理主义的方法为出发点,对王国维“二重证据法”进行了批判性探讨。那么,在发现了如此大量的出土文献的今天,我们应该如何运用出土文献与传世文献进行研究?

出土文献的大量发现,的确促使我们去反思疑古学派的研究成果。因此目前许多学者指出,疑古学派过于怀疑、批判、抹杀古代史。笔者却认为,虽然许多疑古学派所提出的主张被出土资料的发现推翻,但是因为疑古学派提出带可证伪性风险的学说,所以这种学说是科学的。与此同时,二重证据法所导出的结论总是正确的(即不可证伪的),所以二重证据法是“非科学”的理论。

另外,廖名春先生提出,疑古学派打击了中华民族的精神和自信心*参见廖名春:《试论古史辨运动兴起的思想来源》,《原道》1998年第4辑;后收入廖名春:《中国学术史新证》,第176页。,但是民族的精神和自信心等的问题是属于信仰、教育、民族主义、感情等非科学的问题(如上所述,笔者亦不认为非科学是无意义的,而承认其在社会上的作用),应该与科学的问题划分探讨。比如,“日本第一代天皇(神武天皇,明治政府确定其即位是在公元前660年),137岁崩”*参见《神武天皇》,《古事记》中卷,东京:岩波文库,1963年,第91页。这一传世文献上的记载,没有出土文献的根据就不能否定吗?如果出土文献上有如此记载,那就“不能不加以肯定”了吗?

既然探求历史的真相,追求历史学为科学,笔者就反对不可证伪的陈述,而提倡对于证伪“开放”的陈述。借用卡尔·波普尔的说法,我们需要的是“I may be wrong and you may be right,and by an effort,we may get nearer to the truth(我可能错,你可能对,通过努力,我们可以更接近真理)”*[英]卡尔·波普尔:《开放社会及其敌人》,郑一明等译,北京:中国社会科学出版社,1999年,第342页。这一认识。笔者认为,今后也要运用不断增多的新史料、新理论、新观点,进行批判探讨,并对批判持有更宽容的态度。

[责任编辑曹峰李梅]

作者简介:西山尚志,山东大学儒学高等研究院讲师(山东济南250100)。

基金项目:本文系山东大学自主创新基金青年团队项目“出土易学文献研究”(IFYT12016)的结项成果。