微型生物在海洋碳储库及气候变化中的作用

2016-08-04徐婷婷

微型生物在海洋碳储库及气候变化中的作用

海洋微型生物个体极小、数量极大、功能特殊,是海洋生态系统中“看不见的主角”,在营养循环、物质转化、能流传递中发挥着不可替代的作用,在全球气候变化中扮演着举足轻重的角色.一系列前所未知的微型生物生态过程与机制涉及到海洋碳循环、资源环境效应乃至气候变化.其中,含细菌叶绿素的微型生物是新近认识到的海洋微型生物功能类群,对目前建立在产氧光合作用基础上的海洋能量和氧平衡的理解是一个冲击,对于认识海洋碳循环的路径、海洋生态系统结构与功能具有重要意义,“好氧不产氧光合异养菌(AAPB)”就是一个典型例证.

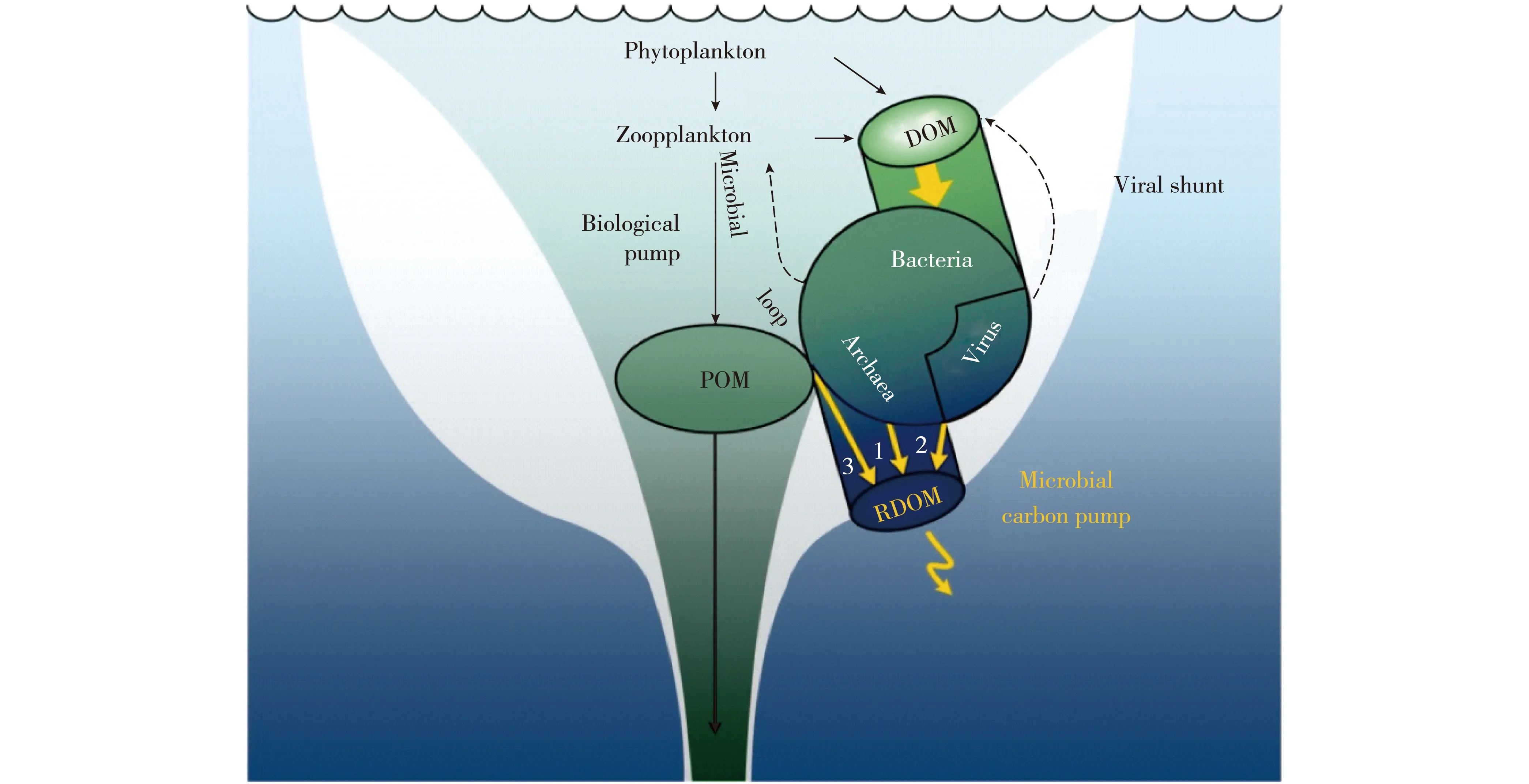

图1 海洋碳循环的主要生物过程[4]

焦念志院士课题组自2006年起以海洋碳循环为主线,针对AAPB为代表的海洋微型生物开展了系统的研究,相关研究成果获得了2015年度国家自然科学二等奖(完成人为焦念志、张瑶、骆庭伟、张锐、郑强).代表性工作包括:

1) 微型生物主要功能类群的生态过程与环境效应研究.利用流式细胞技术研究了超微型浮游生物群落结构的动态分布规律,阐明了超微型浮游生物群落结构和生物量在不同典型海域的调控机制,揭示了超微型浮游生物在寡营养的亚热带太平洋是输出生产力的重要来源;通过在东海长江口及邻近海域的长年监测,展示了超微型浮游生物群落对人为活动——三峡大坝初次蓄水的前后响应[1].

2) 重要功能类群AAPB的系统研究.基于新创建的时序红外显微荧光方法,在全球范围内调查了AAPB的分布格局,阐明了AAPB全球分布规律和关键调控机制[2];发现细菌光能利用对于“海区是大气CO2的‘源’还是‘汇’至关重要”,并揭示了AAPB不产氧光合作用对浮游植物产氧光合作用的补偿效应[3],建立了一个包括细菌光能利用的海洋表层碳循环新模型,为全面认识海洋表层光能利用和碳循环过程提供了新的视角和依据.

3) 提出海洋储碳新机制——“微型生物碳泵(microbial carbon pump,MCP)”理论(图1),诠释海洋调节气候变化的新认识.通过对海洋溶解有机碳库(DOC)的动态变化及微型生物再生和利用DOC的关系进行深入分析,揭示了微型生物碳转化效应,即微型生物在DOC的循环过程中驱动低浓度活性DOC(LDOC)向高浓度惰性DOC(RDOC)的流动,构成了对海洋DOC库起关键作用的MCP.该理论指出,微型生物将LDOC转化为RDOC,是海洋RDOC的主要贡献者;与经典“生物泵(BP)”相比,MCP不依赖于沉降和物理搬运过程,是一个基于生物过程的新机制[4].

焦念志院士课题组提出的MCP海洋储碳新机制,成为国际研究热点,国际海洋科学委员会为此设立了以MCP为名的科学工作组WG134,促进了学科发展,显著提升了我国在该领域的国际影响力.该成果于2010年被《Nature Reviews Microbiology》杂志作为“Featured Article”发表,并在其网站首页、期刊封面及目录做了突出展示,自发表以来被美国ESI数据库持续遴选为高引用文章.MCP被国际微生物生态学会(ISME)12届大会遴选为7个前沿热点之一;被美国海洋与湖沼学会(ASLO)大会遴选为4个前沿科学论题之一.美国科学促进会(AAAS)于2011年出版了焦念志院士等主编的以MCP为主题的《Science》增刊.MCP被《Science》杂志评论为“巨大碳库的幕后推手”,作为海洋重要的储碳机制之一.美国科学院院刊《PNAS》发表文章指出,“MCP机制研究有助于理解古代海洋和现代海洋碳循环对于未来气候变化的响应”;美国科学院院士Karl评价MCP是对经典BP理论的一个重要深化.

此外,焦念志院士课题组利用MCP的生源要素调控机制,提出了“通过陆海统筹与减少陆源营养盐输入提高海洋碳汇”的理论[5].近期,焦念志院士联合国际同行共同撰写了《Biogeosciences》专刊,突破经典理论的束缚,阐释了RDOC的时空属性,建立了BP-MCP的链接,搭建了古今结合的桥梁,提出了全球变暖背景下MCP的相对重要性增加的可验证科学假说;并于2015年在《Science》杂志上发表评述文章,阐释了深海RDOC假说,呼应前瞻性综述论文观点.

焦念志院士课题组的研究将促进多学科交叉和古今结合地阐释MCP储碳的过程与机制,有助于评估我国代表海区储碳潜力的基本状况,建立气候变化背景下海洋有机碳储库的情景模型,为海洋增汇提供理论依据和技术储备,为我国应对气候谈判和发展低碳经济提供科技支撑.

参考文献:

[1]JIAO N Z,ZHANG Y,ZENG Y H,et al. Ecological anomalies in the East China Sea:impacts of the Three Gorges Dam?[J]. Water Research,2007,41(6):1287-1293.

[2]JIAO N Z,ZHANG Y,ZENG Y H,et al. Distinct distribution pattern of abundance and diversity of aerobic anoxygenic phototrophic bacteria in the global ocean [J]. Environmental Microbiology,2007,9(12):3091-3099.

[3]JIAO N Z,ZHANG F,HONG N. Significant roles of bacteriochlorophylla supplemental to chlorophylla in the ocean [J]. The ISME Journal,2010(4):595-597.

[4]JIAN N Z,HERNDL G J,HANSELL D A,et al. Microbial production of recalcitrant dissolved organic matter:long-term carbon storage in the global ocean [J]. Nature Reviews Microbiology,2010(8):593-599.

[5]JIAO N Z,TANG K,CAI H Y,et al. Increasing the microbial carbon sink in the sea by reducing chemical fertilization on the land [J]. Nature Reviews Microbiology,2011,9(1):75.

(徐婷婷编写)

doi:10.6043/j.issn.0438-0479.201604203

文章编号:0438-0479(2016)04-0461-02

·厦门大学研究亮点·