火凤凰熊希龄(下)

2016-08-01张春民

张春民

如今在香山很难寻觅到慈幼院的遗迹,可到处都有它的影子,熊希龄晚年的香山情怀化为了令人神驰的精神隽永。

一流人才

湖南成为全国维新运动的主战场。熊希龄精神亢奋地做着一切有益于维新的活动,成为全省维新运动的实际操作者。但高潮的到来便隐含着危机。他身边的反对派把他的所做所为秘报给了京城。1898年 (戊戌年) 8月19日,清廷电召他“迅速来京,预备召见”。他岂敢慢待,便奉旨进京。在路上偏巧得了痢疾而推迟了北上的时间,就在这时他得到了令他震聋发聩的消息,北京政变,谭嗣同等六君子喋血。熊希龄不寒而栗。多少年后他在回忆这段往事中写道:“向非一病,当与六君子同命成七贤矣。”

随后清廷下令抓捕绞杀维新党人。一时间,湘楚大地风云变色,哀鸿遍野,风声鹤唳。朝廷对熊希龄的旨令:“革职、永不叙用、并交地方官严加管束。”熊希龄算万幸,逃出死劫。

熊希龄从势如破竹跌到万丈深谷。他打算归隐山林不问政治,这期间他拒绝了正在策划自立军起义的唐才常拉他入伙的要求,这让唐才常很失望。幸亏熊希龄没有答应,这个起义由于走漏消息而失败,唐才常被杀害,听到这个消息,熊希龄再次倒吸口凉气。

1901年,清廷在全国范围内推行新政,广设新式学堂是它的内容之一,同时放宽了对戊戌维新派的管束。1902年5月,朱其懿当了常德府太守,一上任就委托熊希龄在湖南西部地区开办一个师范讲习所。被压抑四年之后,熊希龄又有了为国家效力的机会,他全盘接过开办师范讲习所的所有事情。把湖南西路28个府、厅、州、县的举人、贡生全都组织起来,来了个为期半年的培训。这个发明在湖南开了先河。在讲习所,他还开办了“启智书局”,很快书局成为湘西士子思想转变的摇篮,读者群每日不断,很多人因此走上了救国之路。

熊希龄此生有幸,危难时帮助他的贵人接连出现。这时他又遇到赵尔巽。没错,他就是我们当代人经常查阅的《清史稿》的主笔。1903年1月,赵尔巽由山西布政使调任湖南巡抚,刚刚上任他就把吟风弄月的岳麓书院改名湖南大学堂,并保护了湖南民族工业的矿产权,使之游离于“庚子条约”之外而没有落到洋人之手。这两件事的成功,其实得到了熊希龄的鼎力相助。1903年秋,他抖胆上奏清廷,列举了熊希龄在教育上的才能,请求解除对他的管束。结果清廷竟然答应了他,从此熊希龄有了政治自由。

赵尔巽与熊希龄同属文人本质,又对教育所见略同,熊希龄由此担当西路师范学堂总理一职,轻车熟路,再次大刀阔斧推行起教育改革。为扭转社会各学堂师资紧缺的局面,他提出了在办师范学堂的同时兼办师范讲习所,讲习所以经学、理学、国文、书法四门学业为主,学习一年后即加入师范速成班深造,学完即可毕业,补充各地师资。这种提升教育速度、把教育事情做大做强的措施立刻得到赵尔巽的认可批准,于是全省效仿,各地的师范讲习所如雨后春笋般蓬勃兴起。

赵尔巽对熊希龄的看重,不仅在教育上,包括全省的政务,比如改革书院旧制、派留学生赴日、甚至军事上的操作,他也都愿意倾听熊希龄的指点。这不免又让熊希龄招来非议,反对势力的各种飞短流长很快传到北京。果然,清廷再次相信了不利于熊希龄的各种谗言。1904年5月,赵尔巽被调离进京。接替他的是原漕运总督陆元鼎,陆元鼎以顽固守旧而出名,他一来到湖南就重用了两个反对革新、善于拉帮结派的王先谦和叶德辉主持教育,王叶二人一上台就对熊希龄的教育全面封杀,湖南全省的教育再次陷入了瘫痪混乱的居面。面对此景熊希龄权且回避,他东渡扶桑,考察日本的实业教育去了。等他半年后一回来,湖南巡抚又换人了。新来的叫端方,他没来之前,在北京的赵尔巽就把熊希龄的全部情况传递给他,这让端方一上任就坐拥了熊希龄的才能。

接下来就是把教育寓于实业。熊希龄把从日本学到的方法略施一二;他选了两个地方,一个是浔州,一个是澧陵;前者种桑养蚕,后者烧土造瓷,两者都具泥土芳香,都有中国元素。丝绸与白瓷,听起轻松悦耳,干起却不轻松。此时的沅州“地瘠民贫,智慧不开、谋生无术”,但有一件事提醒了熊希龄,十年前这里种植的不少株桑树还活着,一些人还凭着这些桑树有过养蚕的经历,而且蚕宝宝长得健康可爱,但事情到这里却走到尽头,由于对蚕丝经过加工变成丝绸的知识浑然不知,所以守着饭碗仍然没有饭吃。

很显然,实业教育在这里有了天地。“沅州务实学堂”就在这个情理之中落成了,为了让乡亲们早日收获养蚕的实惠,并使这项事业生生不息,熊希龄在学堂里设立了专科和本科,专科的学员年龄控制在30岁内,学制一年,学习内容主要是栽桑、养蚕、缫丝、织绸;本科班的孩子要在15岁以内,学制四年。除了学习专科的项目,还要学习国文、历史、地理、算数、经学、修身等课程。结果是,先是速成班解了近渴,丝绸厂里有了产自家乡本土的第一批能工巧匠;后是一茬接一茬的人才补入,没有等到十年,沅州已然成为全省著名的丝织品产业基地了。

而醴陵瓷业学堂几乎是沅州务实学堂的翻版。它因醴陵瓷土的独到丰厚而建,为振兴中国瓷业而立。这方面作为醴陵瓷业公司总经理的熊希龄完美得近乎于一个专家,他曾作过日本釉料与醴陵瓷土结合的试验,也观察过景德镇釉料涂在醴陵瓷上发生的变化,结果还是后者占了上风,毕竟瓷器的老祖宗在中国。至今驰名中外的醴陵釉下五彩瓷的生产蓬蓬勃勃,现在的醴陵人很会讲究市场效应,说起醴陵瓷,必提熊希龄。只可惜当年经熊希龄之手留下的作品已经不多了,如今我们要一睹它的风采,只能到故宫博物院和湖南博物馆里去寻找。

熊希龄没有被家乡泥土的芳香迷住眼睛,当时的中国边境,中俄关系紧张,他向朝廷疾书,阐述“拒俄防日”的外交主张,通过赵尔巽之手上奏给了朝廷。他的这番心迹再次打动了赵尔巽,他在朝廷上列数熊希龄的拳拳报国之心,再次阐述复用熊希龄为官的理由,大概是摇摇欲坠的清廷此时已威风大减,又急需用人,终于同意了赵尔巽的请求。在阔别政坛七年后,熊希龄从湖南来到北京从政。

熊希龄为重返政坛高兴。此时的清廷苟延残喘,抛出的最后一根救命稻草便是“君主立宪”。1905年7月16日清廷上谕,派五名大臣分两路赴美、俄、日、德、意、奥等国考察政治宪制,回来后为清廷立宪做准备。熊希龄是“五臣出洋”里的随员。他能加入进来,是五大臣之一端方点的名,他的主要职责就是完成对考察收获的总结。

“五臣出洋”归来,熊希龄给不少大臣留下好的口碑。

还是东三省总督赵尔巽出手快,他把奉天原有的农工局和商务局合并一个局,把局长的位置留给熊希龄。熊希龄上任不久就拿出了《奉天农工商局振兴实业大纲》,很快奉天呈现出一派兴旺发达的生产景象。

一年后,清廷人事变动,赵尔巽离开奉天调往四川。熊希龄来到江苏,时任两江总督的端方大喜过望,一甩手给熊希龄几个官位,江苏农工商总办、督署总文案、南洋印刷官监督等,一夜之间熊希龄就成为江南红极一时的人物。1909年4月4日,他竟然得到了清廷的恩赏,受四品卿衔,调任东三省清理财政监理官。是谁越俎代庖?后来才明白,原来是“五臣出洋”排名第一的大臣---爱新觉罗·载泽。原来,除赵尔巽、端方外,还有一个人在盯着他,这就是载泽。

出洋回来后,载泽掌管了全国财政命脉的机构---度支部尚书,但他不知从何处干起。偏在这时他得到了熊希龄的一篇上书。他不看则已,一看便难以释怀,这分明是雪里送炭,文章里的七条建议,条条春风顺耳,段段指点迷津。载泽把它一口气读完,顿觉茅塞顿开。其实,载泽也不必大为惊喜,熊希龄本来是爱管“闲事”之人,他做好事是出于爱国之目的,有些是对事不对人的,军事、外交、财政这些大的方面,只要他看出一点端倪,都要弄出一点动静出来,即使他在被革职的日子里,不也是就国家外交问题作过上书吗?大事尚且如此,小事信手拈来。他能拳打脚踢,就源于他是从基层干起的,他在湖南干了那么多大大小小的实业,每个实业又都是五脏俱全的工程,其中无论有多复杂的政治背景、多深刻的经济内涵,一经他手俯拾即是。

一夜之间,熊希龄就有了身份的转型。权利让他摆脱萧规曹随的羁绊,大刀阔斧,很快把东三省的财政捋顺并成为全国之冠。1911年4月17日,熊希龄又赴任东三省盐运使,官衔由四品升至二品。这是熊希龄在清朝担任的最高,也是最后的一项官职。

辛亥革命让大清王朝轰然坍塌,一切猝不及防,忠于清廷的熊希龄难以接受眼前现实,甚至辛亥起义20多天后,他还坚持着清廷立宪的主张。直到全国大部份省纷纷宣布脱离大清时,那种对国家存在分裂危险的担忧才让他顺风转舵来到上海。但等待他的是另外一个漩涡。

熊希龄是戴着财政专家的光环离开了清廷的。辛亥起义结束,孙中山提出要网罗各方英才为我所用的主张。在选用从事财政方面的人选时,有人力推熊希龄,但孙中山以“萧墙之忧”给予否定,仅同意熊希龄为“南京临时政府”顾问。没多久,辛亥革命的成果被袁世凯窃得。

出任内阁总理,是熊希龄一生绕不开的话题。客观地说,他心思灵敏,但不玩权术。这样善于玩弄权术的袁世凯就有了把熊希龄玩弄于股掌之上的挟制机会。而熊希龄呢?就像孙悟空落入如来佛的掌心,身不由己的陷入袁世凯设计的三步棋中。第一步,1912年3月袁世凯提名熊希龄当唐绍仪内阁财政总长,熊希龄五次拒绝无果,免强上任。4个月后熊希龄以失误为由辞去这一职务。第二步,6个月后袁世凯任命他当热河都统,这回袁世凯留了一手,热河是避暑山庄所在地,遍地是文物,他要编织一个让熊希龄在此地湿鞋的神话。第三步,又过了半年,袁世凯召见熊希龄进京,任命他为国务总理并兼财政总长,对这个职务,熊希龄又是多次婉拒结果无获,终以无奈的心情宣誓就职。又过了半年,1913年11月29日,北京的《群强报》突然发声:“现任国务总理在热河都统任内盗窃前清热河宫内文物”,一时轰动了舆论界,这弄得熊希龄百口难辩。很快,袁世凯批准熊希龄的辞职并解散国会。事以至此,熊希龄全明白了。原来袁世凯为攫取更大的统治权力,利用他的影响,来扫除了国会中的维新派,其中也包括他本人。

出任内阁总理,是熊希龄从政生涯的最高纪录,尽管他是被利用的棋子,但无论是他当热河都统,还是当内阁总理,他都以治国为民的理念做出了相当不错的业绩。当然袁世凯要的不是这些,他要的是一步棋,这就造成了一方面是袁世凯的居心叵测,一方面是熊希龄的全然不觉,客观上这就成为熊希龄一生惟一的瑕疵。周恩来的话最客观:“熊希龄是袁世凯时代第一流人才,是内阁总理。”

归宿香山

熊希龄一路走来,实际上在干着三件事:“维新,救亡,济世 ”,这三件事的每一件事都关连着教育,他以生命维系着心中的教育体系。香山慈幼院是他的办学高峰,也是最后一座峰峦,他最终站在了这座峰峦之上,获得了后人给予他的“慈善之父”的称谓。

“一个人为人民做好事,人民是不会忘记他的,熊希龄是做过许多好事的。”这是毛泽东对熊希龄的评价。

让我们的眼光还是围绕着香山的话题展开。当年他无官一身轻蛰伏天津,洪水袭来,现实的折磨又重新唤醒他的本性。他回到北京不得不寻求政界,身不由己再次卷入官场政治对他的需要。他向银行公会求助,得到万余元捐款。他又向政府建议立刻赈济救灾,得到的答复是,除非你放弃天津隐居亲自主持全国赈灾,方可定议。这分明是告诉熊希龄,你不是想救灾吗?那么好,现在北方南方都闹水灾,正好没人做这件事,你来做吧,做得好大家都分得一杯羹,做得不好的后果那你来担着。即便如此,熊希龄还是接过这个烫手的山芋。

1917年9月29日,大总统冯国章特派他督办此事,并让财政部拨款30万元给熊希龄赶办急赈。10月4日,熊希龄披挂上阵。

救灾之路让熊希龄饱经颠折,十分坎坷。单从类别上看,就让我们知道了它的艰辛:设立救灾组织、赈济灾民、河道治理、根治水患、建立慈善机构募款等,每一个项目都是一个巨大的工程。更何况祸不单行,水灾卷着兵燹,百姓危难步步加重。这里舍去赘述,仅说北京。自民国成立以来,北京就是军阀政客角逐的中心。单是战争的人祸就已经让这块地方“商业凋敝、民生困苦、乞丐满途、饿殍载道”(熊希龄语)。在香山,昔日八旗子弟在此地的优越富庶早已荡然无存。所以慈幼局很快就收容到一千多个孩子,他们被安置在香山。尽管水灾过后有些孩子被父母领走,但仍有几百个孩子需要长期安置,这就是香山慈幼院长期存在的由来。

崇文重教的人生流韵在熊希龄的心头掀起,记忆像铁马金戈会师在北京的香山。从爱国教育到实业教育,从慈善救助又到慈善教育。当年黎元洪拨给的银两只是杯水车薪,大部分建院费用和发展基金还要靠熊希龄自己解决。他在慈幼院内外起办起了工厂、农场,并有了与银行业务相关的项目,社会捐款也较为可观,主要来自两淮盐商、沿海码头、面粉出口商以及海内外慈善人士的捐赠等。

香山慈幼院1919年2月开工年底完成,1920年10月3日正式开院。院长熊希龄亲自制定了“勤、谦、俭、恕、仁、毅、公、平”的校训。无疑,这里是孩子们心中的“梦之谷”,这里有他们噩梦后的抚慰,有纯洁世界的天堂,更有穷人家孩子想象的空间。这些孩子的年龄参差不齐,小的要从幼稚园当娃娃开始,十几岁却一字不识的要进入初小教育。但这只是针对大多数而言,还有智障的、病患的儿童,所以这里的儿童被编成了23个班级,这是中国历史上让人闻所未闻的编班方式。只是在学科方面一点也不落后,各级儿童都面临了国语、算数、物理、化学、历史、地理、英语等课程,只不过有深浅之分;还有图画、音乐、体育辅助课和农业、工业、手工等职业课程。当然,学校最注重的还是品德教育,校训每天成诵一遍,大到爱国教育、公民意识教育,小到遵守社会秩序、人与人相互帮助的教育。为什么要设立 “反省室”和 “审判厅”呢?就是告诉孩子们从小养成法律面前人人平等的观念,犯了错误就要反省和受审。

熊希龄在香山登高望远,他设立了一个评议会,专门对学校的教育水平进行评估。群星焕彩的名单由十六个教育家组成,里面就有胡适和李大钊。此时的胡适正是“五四”霹雳青年,李大钊是狂飙突进、光明思想的领袖,优秀人物的风云际会,其产生的效果得到历史的验证。慈幼院历经了十几年的平静后,终于被外来的炮声打破。1932年1月28日,上海淞沪战争爆发,熊希龄血脉的源头再次喷张,这是他的爱国根,卫国魂。犹如当年甲午战争他投笔从戎的情景再现,全然呼应了他人格标杆的首尾。他立刻在院里开展了抗日救国的总动员,发布了《香山慈幼院通告》,男生组织了200多人的义勇军开赴到抗日前线,适龄女生则加入到由熊希龄的女儿熊芷组织的红十字救护队,奔赴到了各战区医院。留守的员工和儿童则以香山为后方,为前线的勇士准备夏冬衣物,慈幼院成为战地后方保障基地。熊希龄在做了以上安排后,就以他独有的方式消失在全国抗日救亡的人流之中。

这个独有方式充满悲怆。第一,他在香山的北辛村熊家墓园里为自己构筑了墓穴,并写下了自己的墓志铭。这里仅摘几句:“今日国难,巢覆榱崩,若不舍己,何以救群?遑计死生,或裹马革,即瘗此茔”。第二,他把自己所有资产和积蓄全部捐献给了香山慈幼院和社会慈善事业,这就为自己挡住了任何退路!第三,他和女儿齐上阵!

诗人屈原的气概“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄”在熊希龄身上发出凛冽的寒光。

1933年3月,热河承德陷入敌手,熊希龄南征北战到了承德,和女儿熊芷带着慈幼院的救护队在前沿阵地抢救伤病员。炮火连天,流弹似雨。抖然间,一个“仰之弥高、钻之弥坚”的老者身影闪烁,衣袂飘然,白髯抖动,举手投足拴连着天下苍生,擎起着民族大义。他就是熊希龄,火凤凰战火中起舞,还是那个火凤凰。

身上的烟尘还没抖落掉,紧接着他又来到湖南石匣抗日前沿的战壕里。1933年4月20日,应勇士们请求,他拍掉手上的泥土,以一首《满江红》长歌当啸:

石匣天门,潮河岸,峻崖高瀑。观壁上,雷霆舞击,鹰鹯飞逐,马革裹尸芹菜岭,刀锋冲血南香谷。幸三湘子弟擞精神,光民族。

期必进,谁能缩,期必死,谁能辱。看老羆当道,指挥牙。玉璧摧楼惊大敌,渑池奋翼支残局。听讴歌,吾楚有影雄,心诚服。

一首《满江红》,叹为史笔,字字千钧,撒字成兵。1937年卢沟桥抗战爆发后,他忙着把慈幼院的上百名学生南迁,这一年的12月25日,他在香港接待了一拨又一拨的来访者后,因劳累过度突发了脑溢血。

熊希龄在香港长眠50多年后,北京市政府终于把他的骨灰从香港接回家,他回到香山,当年他的那方热土。1991年5月25日,来自海内外“香山慈幼院校友会”会员代表和北京市、湖南省及凤凰县的官方人士一道,目睹了这庄严的时刻:香山慈幼院的院歌又一次响起,顿时,凝重的空气化为一座古铜色的丰碑,凤凰展翅,奋力翱翔。

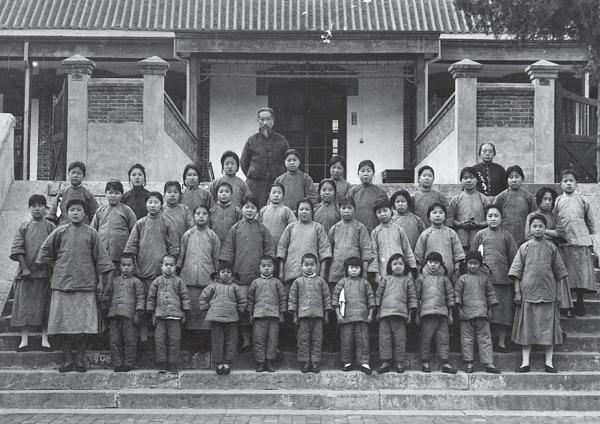

(文中档案图片由海淀区档案馆提供。题头图为1925年熊希龄与工作人员和学生合影)