宁高城际轨道交通线路技术标准研究

2016-08-01何海清

何海清

(中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610031)

宁高城际轨道交通线路技术标准研究

何海清

(中铁二院工程集团有限责任公司,成都610031)

摘要:宁高城际高淳段作为江苏沿江城市群轨道交通网中的一条重要线路,联系了南京市主城区、东山副城、溧水区石湫镇和高淳区,承担南京市主城区与高淳区间的远距离轨道交通。前期系统制式专题研究确定,本线的速度目标值为120km/h,车辆选用B型车4辆编组。但我国尚无与之相应的轨道交通线路设计规范,因此实际设计中需要参照地铁或国铁相关规范。而本线线路的平、纵面设计参数与地铁和国铁均有较大差异,不能完全参考《地铁设计规范》或《铁路线路设计规范》,因此必须对本线的关键技术参数进行专题研究,根据本线的功能定位和特点选取合适的技术标准,计算出关键技术参数应用于工程设计。

关键词:城际轨道交通;线路技术标准;曲线半径;缓和曲线;坡段长度

1概述

随着我国城市人口的不断增加和城市规模的不断扩大,大城市与邻近市镇间的交通需求将主要由长距离、大运量的城际轨道交通来承担。南京至高淳城际轨道翔宇路南站至高淳段工程(简称宁高城际高淳段)将加快溧水区、高淳区融入南京市主城的步伐,形成以轨道交通为骨干的都市圈快速交通体系。通过对比研究各种规范,分别确定了最小曲线半径、缓和曲线长度、圆曲线及夹直线最小长度、最大坡度、最小坡段长度、坡度差和竖曲线半径等7个平、纵面技术标准。

2工程概况

宁高城际高淳段自翔宇路南站引出,经江宁区、溧水区、高淳区,终点为高淳站。线路全长约52.42 km,其中,地下线3.61 km,高架线44.19 km,地面线4.62 km。共设6座车站。其中,铜山站为地下一层、地面厅车站,其余均为高架站。最大站间距16.91 km(明觉—高淳北,跨石臼湖),最小站间距6.24 km(高淳北—高淳),平均站间距10.35 km。全线设2座变电所,即利用既有的机场线禄口新城南主变电所和新设高淳主变电所;在线路南端设高淳车辆段;控制中心设在南京南控制中心;车辆采用B型车4辆编组;牵引供电制式采用DC1500V接触网供电方式。

3线路标准计算

3.1最小曲线半径

设计最高行车速度匹配的曲线半径最小值Rmin,按如下公式确定

式中Vmax——设计最高速度;

[h+hq]——设计超高(允许实设超高值与允许欠超高值之和)。

3.1.1参数的选取

允许实设超高值[h]主要受控于列车在曲线停车时的安全和乘客舒适度。据《地铁设计规范》(GB50157—2013)[h]为120 mm,据《铁路线路设计规范》(GB50090—2006)取150 mm;据《新建时速200~250 km铁路客运专线设计暂行规定》(铁建设[2005]140号)为180 mm。而根据运营的经验,《地铁设计规范》中[h]为120 mm偏保守,[h]取值可适当放宽。同时,考虑到本线选用B型车横排座布置,实设允许超高值[h]取150 mm。

允许欠超高值[hq]主要受控于乘客舒适度。据《地铁设计规范》[hq]为61 mm;《铁路线路设计规范》一般为70 mm,困难情况下为90 mm,既有线改造时为110 mm;据《新建时速200~250 km铁路客运专线设计暂行规定》[hq]一般情况下为80 mm,困难情况下为110 mm。由于本线乘客乘车时间和距离均较短,且配置座位较多,因此在乘客无不良感觉的前提下[4],本线允许欠超高值[hq]一般情况为70 mm,困难情况下为90 mm。

设计计算超高值通过理论速度计算取得。为适应实际运营速度与理论速度间可能存在的少量偏差,欠超高值一般应留有适当余值,即[h+hq]≤[h]+[hq]。但在计算曲线半径最小值时,可以不预留欠超高余值,因此本线取[h+hq]=[h]+[hq],即本线[h+hq]一般为220 mm,困难情况下为240 mm。

3.1.2最小曲线半径的确定

根据选取的各项参数,代入公式计算所得最小曲线半径为:一般地段800 m(计算值为772 m),困难情况下700 m(计算值为708 m)。

3.2缓和曲线长度的确定

欠超高时变率、超高时变率及超高顺坡率等相关参数控制缓和曲线长度。经分析,缓和曲线长度主要受超高时变率控制。满足允许超高时变率参数的缓和曲线长度L,按如下公式确定

式中Vmax——该曲线段线路设计最高速度;

[f]——允许超高时变率;

h——圆曲线设计超高,不得超过150 mm。

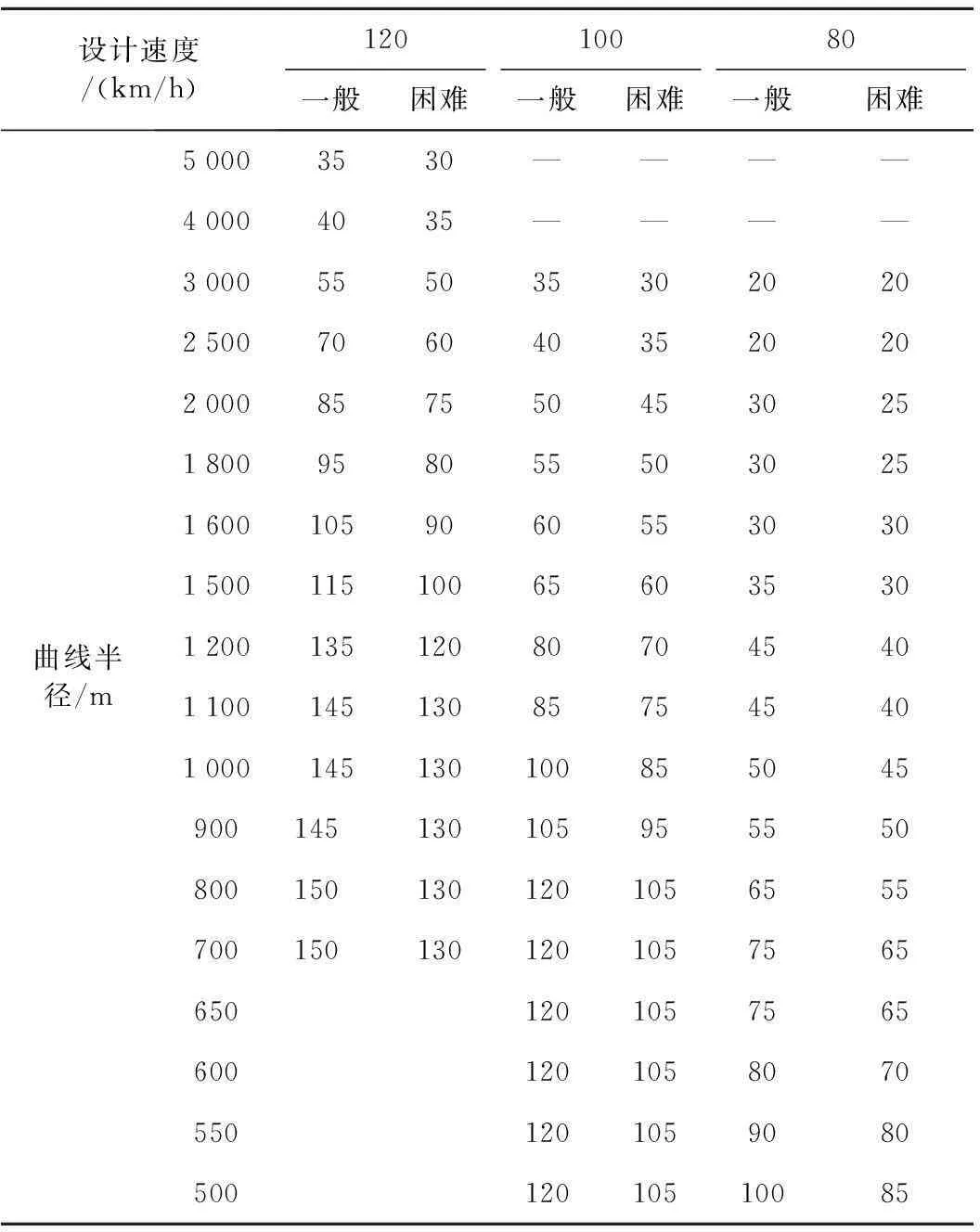

据《地铁设计规范》[f]取值统一为40 mm/s;《铁路线路设计规范》规定在Vmax=120 km/h)时[f]一般为28 mm/s,困难情况下为32 mm/s;《新建时速200 km客货共线铁路设计暂行规定》一般为31 mm/s,困难情况下为35 mm/s。考虑到本线乘客时间和距离比一般城市轨道交通要长,其舒适度要求较城市轨道交通可适当提高,故本线[f]一般为35 mm/s,困难情况下为40 mm/s。根据公式计算出各速度目标值下最小缓和曲线长度如表1所示(缓和曲线长度最小为20 m)。

表1 不同速度目标值对应的缓和曲线长度 m

3.3圆曲线及夹直线最小长度

列车运行平稳性和乘客舒适度主要控制最小圆曲线及夹直线长度,同时轨道定向和轨道检测也控制其取值,因此各类铁路取值差别较大。

《地铁设计规范》规定A型车圆曲线不宜小于25 m,B型车圆曲线不宜小于20 m,困难情况下不得小于一个车辆的全轴距。夹直线长度一般情况不小于60 m,困难情况A型车不小于25 m,B型车不小于20 m;《铁路线路设计规范》规定圆曲线和夹直线长度一般情况下为0.6Vmax~0.8Vmax,困难情况下为0.4Vmax~0.5Vmax;《高速铁路规范》规定一般情况下为0.8Vmax,困难情况下为0.6Vmax。

考虑到本线乘客时间和距离比一般城市轨道交通要长,其舒适度要求较城市轨道交通可适当提高,故本线夹直线和圆曲线最小长度一般按70 m(0.6Vmax)、困难情况下按50 m(0.4Vmax)设计。

3.4最大坡度

最大坡度在建设期影响工程的走向、长度和工程投资,运营期间影响工程的运营费用、牵引重量及输送能力等。因此,确定合理的最大坡度有重要意义。

《地铁设计规范》规定区间正线最大坡度值,一般地段宜为30‰,困难地段可取35‰。特殊地形地区,技术经济比较后,可取40‰;《铁路线路设计规范》为机车牵引而非动车组之规定,因此无参考价值;《高速铁路规范》规定正线的最大坡度不宜大于20‰,困难情况下,经技术经济比较后,可采用不应大于30‰的坡度。

考虑本线采用直流供电制式,选用B型车三动一拖四辆编组,经牵引计算确定,最大坡度与《地铁设计规范》取值一致。

3.5最小坡段长度

坡段长度最小值除了满足相邻竖曲线不重叠外,还应满足相邻竖曲线间的有一定夹直线坡段长度,使得列车在上个竖曲线上产生的振动在夹直线坡段长度内能衰减完毕,从而不在下个竖曲线发生叠加,以保证列车平稳运行。

《地铁设计规范》规定线路最小坡段长度宜大于远期列车长度,且前后竖曲线夹直线坡道长度不宜小于50 m。《铁路线路设计规范》规定在Vmax=120 km/h时,根据到发线长度不同,最小坡段长度在250~400 m之间选取。

本线变坡点之间的坡段长度和两竖曲线之间的夹直线坡段长度按同时满足两个规范进行设计,即坡段长度最小值宜不小于400 m,困难情况不得小于300 m,且不能连续使用。相邻竖曲线间夹直线坡段长度宜大于或等于50 m,以保证列车平稳运行,同时又能使纵断面设计更加灵活以便更好地适应地形条件,从而达到减少工程数量和节省工程投资的目的。

3.6坡度差

《铁路线路设计规范》规定相邻坡段的坡度差允许的最大值主要由保证重载货物列车运行时车钩可靠性来确定,而《地铁设计规范》和铁路客运专线对相邻坡段的坡度差均未限制,故本线坡度差不应控制。

3.7竖曲线半径

根据铁道科学研究院研究,竖曲线半径取决于列车运行安全和乘客的舒适性,其中乘客的舒适性控制竖曲线半径。即受运行列车在竖曲线产生的加速度α限制的竖曲线的半径最小值为

式中α——乘客舒适性控制的竖向离心加速度允许值,m/s2;

Rsh——竖曲线的半径;

Vmax——设计最高行车速度。

根据国外资料,α取值范围较宽,为0.08~0.3 m/s2;《地铁设计规范》规定地铁正线α取值一般为0.16 m/s2,困难条件下为0.3 m/s2;《铁路线路设计规范》规定速度160 km/h时,竖曲线半径统一取15 000 m,对应α取值为0.13 m/s2;《高速铁路规范》中α取值范围为0.24~0.37 m/s2。

综上,为提高旅客乘车的舒适度,并保证列车通过变坡点处的安全性,本线α一般条件下取值为0.13 m/s2,困难条件下取值为0.22 m/s2;经计算,当设计速度为120 km/h、相邻两坡段坡度代数差≥2‰时,区间线路竖曲线半径一般地段应选用10 000 m,困难地段应选用5 000 m。

4结论及建议

(1)通过研究对比《高速铁路设计规范》、《铁路线路设计规范》和《地铁设计规范》中线路技术参数,分析各种技术规范的编制原则,并根据本线的功能定位及工程特点,选取了适宜的技术参数。

(2)根据选取的技术参数,分别计算确定了最小曲线半径、缓和曲线长度、圆曲线及夹直线最小长度、最大坡度、最小坡段长度、坡度差和竖曲线半径等7个平、纵面技术标准,将为类似的城际轨道交通选线设计提供参考依据。

(3)城际轨道交通分为区域城际轨道交通主轴系统和大城市城际轨道交通通勤系统两类[5],设计中不可生搬硬套规范和其他线路设计参数,而需根据轨道交通的功能定位和工程特点选取合理的技术参数。

参考文献:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50157—2013地铁设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[2]中华人民共和国建设部.GB50090—2006铁路线路设计规范[S].北京:中国计划出版社,2006.

[3]中华人民共和国铁道部.铁建设[2005]140号新建时速200~250 km客运专线铁路设计暂行规定[S]. 北京:中国铁道出版社,2005.

[4]国家铁路局.TB10621—2014高速铁路设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2015.

[5]国家铁路局.TB10623—2014城际铁路设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2014.

[6]于春华,杨其振.城轨交通曲线未被平衡离心加速度容许值的探讨[J].铁道标准设计,2007(8):20-21.

[7]黄远清.珠三角城际轨道交通最小曲线半径及缓和曲线长度研究[J].铁道勘察,2010(3):76-77.

[8]任少伟.时速120 km轨道交通线路平面曲线参数研究[J].铁道标准设计,2014(1):61-63.

[9]白宝英.《城际铁路设计规范》之线路设计标准解读[J].铁道标准设计,2015(3):30-32.

[10]白宝英.《新建时速200~250 km客运专线铁路设计暂行规定》平面曲线半径标准研究[J].铁道标准设计,2006(2):7-10.

[11]刘华.推荐曲线半径纳入铁路线路设计系列标准的意义及其建议值[J].铁道标准设计,2013(3):9-11.

[12]朴爱华.关于城际轨道交通的概念内涵及分类[J].城市轨道交通研究,2009(4):1-2.

收稿日期:2015-06-07; 修回日期:2015-07-08

作者简介:何海清(1984—),男,工程师,2009年毕业于西南交通大学土木工程学院道路及铁道工程系,工学硕士,E-mail:hohake@hotmail.com。

文章编号:1004-2954(2016)06-0014-04

中图分类号:U212.31

文献标识码:A

DOI:10.13238/j.issn.1004-2954.2016.06.004

Study on Technical Standard of Ning-Gao Intercity Rail Transit

HE Hai-qing

(China Railway Eryuan Enginneering Group Co.,Ltd,Chengdu 610031,China)

Abstract:The Gaochun section of Ning-Gao Intercity Rail Transit is one of the planned lines,which connects Dongshan urban area,Shiqiu new town and Chunxi new town of Najing,and which mainly undertake the long-distance trip between main urban area and Gaochun area. Dedicated preliminary study of system mode determines that the target speed of this line is 120 km/h and 4-B type-car train set is selected. However,there are no related design criterions of such railway lines in China and related design standards of subways and national railways need to be referenced. However,the horizontal and vertical design of this line is very different from that of subways and national railways,thus,codes for metro design or codes for design of railway line can hardly be referenced completely. Therefore,the critical technical parameters of this line should be specially studied and suitable technical standard is selected,and critical technical parameters are calculated according to the functional orientation and characteristics of the line.

Key words:Intercity rail transit; Line technical standards; Radius of curve; Transition curve; Slope length