略论马克思主义在中国早期传播的三个问题

2016-07-25田子渝

[栏目主持人] 嘉兴学院红船精神研究中心教授、博士生导师 田子渝

[主持人语] 今年七一是中国共产党95华诞,在此之际,受《决策与信息》编辑部委托特组织4篇文章,纪念这个盛大的节日。

马克思主义在中国传播是中西文化史上的伟大事件。半殖民地半封建的中国由于引进了马克思主义,从而彻底地改变了中国的历史命运,使落后的中国,变成了先进之中国;亚洲的中国,变成了世界之中国。请看《略论马克思主义在中国早期传播中的三个问题》。

武汉这座具有光荣革命传统的城市,不仅在辛亥革命中打响了第一枪,还是中国共产党的摇篮之一。她不仅在共产国际代表的帮助下,建立了第二个中共早期组织,而且以恽代英为代表的先进青年,在中共一大期间,就独立成立了一个具有共产党性质的共存社团体。这一事实说明,中国先进分子建立无产阶级政党是近代中国救亡运动的必然结果,外来因素只是起到了推动作用。请看《恽代英独立探索建党的理论与实践》。

马克思主义传播到中国来,是作为近代救亡的思想武器加以引进的,所以在引进之初,传播者就自觉地将马克思主义与中国革命实际相结合。中共一大前一个月,在武汉出版的《共产主义与智识阶级》,初步剖析了中国社会与中国革命的基本问题,公开打出了共产党的旗帜,号召革命知识分子与无产阶级联起手拯救国家。小册子代表了党的最高理论水平,为中国共产党诞生大造舆论。请看《建党前中国化马克思主义的重大理论成果——〈共产主义与智识阶级〉新评》。

抗日战争,是近代中国主要依靠自己的力量彻底战胜帝国主义的伟大民族独立解放战争,是中国人民对世界人民抗击法西斯取得伟大胜利所作出的重要贡献。抗日战争是中国各族人民在中国共产党抗日民族统一战线的号召下,进行的全民族的解放战争,中国共产党是中流砥柱。请看《论抗战时期中国共产党民族政策的新发展》。

[摘 要] 马克思主义在中国早期传播研究是我国学界的一个热点,成果丰硕,但分歧较大。通过求证历史发现,马克思主义在中国早期传播是我国半个世纪救亡运动的必然结果,是在思想领域文化革命的客观需要。马克思主义在中国早期传播应分三个阶段:第一阶段(1917-1920.5)为自发、自觉传播阶段;第二阶段(1920.9-1922.1)为中国共产党有组织传播阶段;第三阶段(1922年初-1927.7)为早期马克思主义中国化阶段。具有中国革命特色理论的雏形是马克思主义“早期中国化”最重要的元素与标志性特征,因而“早期中国化”肇始标志应为中共二大。

[关键词] 马克思主义;中国;早期传播

[中图分类号] D261 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2016)07-0010-08

在中西文化交流的历史中,马克思主义在中国的传播是最辉煌灿烂的一章。十月革命后,经典的马克思主义在古老的神州大地得到广泛传播,迅速掀起的共产主义运动,使落后的中国,涌进了现代化的世界大潮。马克思主义在中国早期传播(1917-1927,以下简称“早期传播”),不仅是马克思主义在中国真正意义上传播的开端,也是中国共产主义运动的源头。马克思主义在中国早期传播研究历来是学界研究的热点,硕果累累,议论纷呈,对此笔者发表一孔之见,以飨读者。

第一,“早期传播”是我国半个世纪救亡运动的必然结果,是在思想领域文化革命的客观需要。与此密切相关的一种观点十分流行,即马克思主义在中国传播不是近代中国社会的客观需要,而是外来政治势力切入的结果。正确的结论不是在头脑里产生,应该从历史中得出。

自鸦片战争以来,随着西方资本主义的大炮打开了中国大门,民族解放与中国富强就成了中华民族的两大时代使命。要救国就要有先进的思想作启蒙,先进的中国人开眼看世界,告别数千年的农耕文明,拥抱先进的工业文明。按照近代著名政治家、理论家梁启超的说法,在“五四”前,中国救亡运动经历了“器物-制度-文化”三个阶段,即鸦片战争以后,“先从器物上感觉不足”——自强运动;甲午战争至民国初,“从制度上感觉不足”——改变制度运动;辛亥革命近十年后,“从文化根本上感觉不足”——新文化运动。其间西方各种思潮:进化论、理性主义、自由主义、实验主义、国家主义、改良主义、空想社会主义等各种学说蜂拥而至,作为新思潮受到先进知识分子的热捧;各种近代政治制度:民主共和、三权分立、代议制、总统制、内阁制、联邦制、地方自治等,均在中国实验、演绎过。甚至到20世纪初,效法英美共和制度的中华民国取代了封建专制的大清王朝,都无法改变中国走向衰落的命运。

正当此时,世界与中国发生的三件大事改变了中国向西方寻求救国的命运。第一次世界大战将资本主义的“破罅一齐暴露”[1],清楚地向中国人民证明走资本主义道路不能使中华民族独立、国家富强。十月革命的爆发与苏俄革命的初步胜利,清楚地向中国人民展示了一条使中华民族独立、国家富强的新路。五四运动使这两种觉悟汇合:对资本主义的彻底失望,对社会主义的无比憧憬,促使中国救亡运动焕然一新。在这个伟大历史拐点上,西学东渐发生了质的飞跃,马克思主义从各种西学中脱颖而出,成为了我国政治思想的主流文化。对于这场思想上的革命风暴,历史清楚地记载:

具有初步共产主义思想的知识分子如是说:“自俄国革命以来,‘马克思主义几有风靡世界的势子,德、奥、匈诸国的社会革命相继而起,也都是奉‘马克思主义为正宗。”[2]

国民党人士如是说:“这回欧洲大战后的结果,社会主义的潮流真有万马奔腾之势,睡在鼓里的中国人便也忽然醒觉,睡眼惺松的不能不跟着一路走。现在社会主义的一句话,在中国却算是最时髦的名词了。”[3] 2endprint

基尔特社会主义者如是说:“社会主义这个名辞输入诸国,也将近有二十年了。民国元年江亢虎等大轰了一阵,又居然构成了中国的社会党一段小小的历史,并且有为这主义而死的人。但是中国真正有人研究社会主义,却在最近的两年中、这自然是大战的反动,俄国大革命的影响,所以能使世界潮流也侵入这思想上、交通断绝的中国来。”[4]

资产阶级主流媒体如是说:“一年以来,社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上,东也是研究马克思主义,西也是讨论鲍尔希维主义(今译布尔什维克主义);这里是阐明社会主义底理论,那里是叙述劳动运动底历史,一唱百和,社会主义在今日的中国,仿佛有‘雄鸡一鸣天下晓的情景。”[5]

这些历史话语真实地记录了马克思主义在五四后期成为新文化运动的强势文化,受到我国知识界、舆论界的热烈欢迎,代表了那个时代的主流民意。正是中国引进了科学社会主义,使古老的中国融入了世界先进的潮流,落后的中国一下子跃进到亚洲之中国、世界之中国。

第二,“早期传播”的阶段性研究。该问题没有引起学界的重视,然而阶段性呈现出“早期传播”的一个鲜明特点,并展现出传播渠道、传播队伍、传播内容的变化。“早期传播”分三个阶段,其分界线十分清晰。

第一阶段从1917年到1920年5月,为自发、自觉传播的阶段。1917年“十月革命”,开辟了世界无产阶级解放的新时代。次年,就有先进的中国人认识到十月革命的世界性,号召中国人走俄国革命的道路,以步入世界现代潮流。同年11月,李大钊在《新青年》第5卷第5号上发表《庶民的胜利》《BOLSHEVISM的胜利》,纵情欢呼“十月革命”,指出俄国革命是20世纪世界革命的先声,社会主义革命彰显了世界人类社会发展的趋势,我们只能顺应这个潮流,不可抗拒。1919年9月,李汉俊翻译了日本社会主义者山川菊荣的《世界思潮之方向》,指出十月革命成为人类历史的分水岭,革命的知识分子与劳工运动相结合,成为世界思潮之方向。中国是世界的一部分,必然也要随着世界思潮之方向发展。

这个阶段传播的队伍多元化,主要由三部分人士组成,以具有初步共产主义思想的知识分子为主体,涌现出李大钊、陈独秀、李汉俊、李达、陈望道、施存统、杨匏安、李季、袁振英、毛泽东、蔡和森等一批青年俊杰。国民党人士是“早期传播”的主干力量。朱执信、戴季陶、沈玄庐、胡汉民、林云陔等在1919年下半年,就发表了尝试用唯物史观来分析中国的历史、现状的文章:《从经济上观察中国的乱源》《中国哲学史之惟物的研究》《革命!何故?为何?》《唯物史观批评之批评》等。其他进步人士也加入了宣传马克思主义的队伍。北京大学张西曼是宣传苏俄革命与建设的前辈。《晨报》记者陈溥贤与李大钊可谓五四时期传播马克思主义的先行者。1919年4月1日起,他在北京的《晨报》副刊上连载《近世社会主义鼻祖马克思之奋斗生涯》。5月5日在马克思诞辰101周年之际,在《晨报》上开辟了“马克思研究”专栏,发表《马克思的唯物史观》。该文与李大钊同时撰写的《我的马克思主义观》拉开了五四时期马克思主义在中国真正有意义的传播序幕。

这批新生的先进文化大军,自发自觉地宣传马克思的唯物史观、剩余价值和阶级斗争的理论,引领着新文化运动后期先进文化的前进方向。日本是“早期传播”的主渠道,传播者翻译、译述了河上肇、山川均、片山潜、■素之、■彦等日本社会主义者的著述。传播主要报刊有《新青年》《星期评论》和上海的《民国日报》副刊“觉悟”《建设》《晨报》等。1920年5月,《新青年》《星期评论》等报刊联合出版纪念五一国际劳动节为第一阶段画上了句号。

第二阶段从1920年9月到1922年1月,为中国共产党有组织传播的阶段,主要标志就是《新青年》成为中共早期组织的刊物。1920年2月,陈独秀从北京到上海,《新青年》也随之南迁。陈独秀到上海后就与《星期评论》等刊物同人商讨在中国建立无产阶级政党事宜。同年4月,俄共(布)远东局全权代表维经斯基一行来到上海,与陈独秀等第一批共产主义者取得联系,进一步促进建党的进程。同年6月中旬,陈独秀、李汉俊、施存统、俞秀松及陈公培等6人在上海法租界老渔阳里2号(今南昌路100弄2号)《新青年》编辑部成立了中共上海早期组织。

中共上海早期组织第一个决定就是将《新青年》变成党的刊物,陈独秀邀请中共党员陈望道、李汉俊、李达、沈雁冰等加入编辑部,使杂志的性质发生了根本性变化,由传播民主与科学的综合性杂志变成为以传播马克思主义为主的传媒。

1920年9月,《新青年》第8卷第1号,杂志以全新的面貌出现在读者面前。杂志封面中心是地球,东西伸出的手紧紧相握,有两种理解:一是无产阶级和革命知识分子相结合;一是劳动人民与苏俄、西欧无产阶级紧密团结。这一期《新青年》内容突出了无产阶级革命,发表了陈独秀的《谈政治》和《对于时局的我见》,运用马克思主义解剖中国社会、政治。1921年中国共产党宣告成立后,《新青年》就顺理成章地成为中共中央的机关刊物。

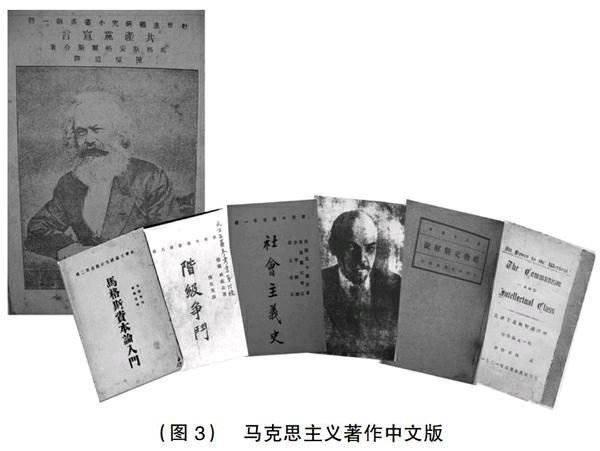

中共上海早期组织还创办了《劳动界》《共产党》月刊,有组织地宣传马克思主义。与此同时,北京、湖北、湖南、广东及山东等地先后成立了党的地方早期组织,通过《劳动周刊》《武汉星期评论》等党团控制的报刊,马克思学说研究会、利群书社、文化书社等团体,有组织地进行马克思主义大众化的传播。早期党组织还先后成立了新青年社、社会主义研究社、人民出版社等出版机构,出版了《共产党宣言》《社会主义史》《马格(克)斯(思)资本论入门》《阶级争斗》等一批马克思主义的书籍,在马克思主义贫瘠的中国大地上播撒了科学社会主义的种粒。《新青年》第8卷第1号(1920年9月),开辟“俄罗斯研究”专栏,成为传播主渠道由日本向苏俄移位的主要标志。endprint

第三阶段从1922年初到1927年7月,为早期马克思主义中国化(以下简称“早期中国化”)的阶段。马克思主义的本质属性,决定了马克思主义必然中国化。“早期中国化”是“早期传播”符合逻辑的必然结果,是“早期传播”的最高层次。

先进的中国人传播马克思主义之初就非常清楚,是将其作为拯救国家历史命运的科学思想武器。李大钊在1919年就提出传播马克思主义必须围绕着中国的“实境”。1922年1月15日《先驱》创刊号明确宣布,刊物的使命就是“努力研究中国的客观的实际情形,而求得一最合宜的实际的解决中国问题的方案”。接着李汉俊在上海《民国日报》上公开指出,马克思主义的基本理论适合我们中国,如果我们不运用马克思主义解决中国的问题,必将遭“天谴”[6]。

1922年7月,中共二大成为马克思主义早期中国化的重要标志,其原因在下一个问题论述。至此,马克思主义与中国民主革命的结合有了质的飞越,在马克思主义的指导下,中国革命进入了大革命时期。

此阶段,“早期传播”的特点十分鲜明:一是列宁主义在我国得到前所未有的传播,特别是列宁的东方理论,成为国民革命的直接指导思想。我国革命、进步的媒体宣传列宁主义的力度不断加强。党团刊物重点翻译、宣传列宁民族与殖民地问题的理论、共产国际关于中国革命指导性的文件。1922年9月新青年社出版的《第三国际议案及宣言》,全文翻译了列宁在共产国际二大上有关民族殖民地理论的文献,使中国人民学习、运用列宁东方理论有了原始文本的依据。1923年6月,《新青年》以季刊的形式复刊后,开辟了“共产国际号”“列宁号”等专号,着力登载介绍列宁著述与东方理论。人民出版社、新青年社、上海书店等出版《劳农政府之成功与困难》(今译《苏维埃政权的成就与困难》)《列宁经济学》《帝国主义浅说》(今译《帝国主义是资本主义的最高阶段》)等列宁经典著作,特别是诠释列宁思想的中译本《共产主义的ABC》《列宁主义概论》(今译《论列宁主义基础》)《马克思主义者列宁》受到中国人民的热烈欢迎。

二是中国共产党人自觉地将马克思列宁主义与中国革命相结合,产生了新民主主义革命的初步思想。中国共产党人明确指出,必须在马克思列宁主义指导下 “研究中国现实的政治经济状况”“开广中国社会之世界观,综合分析世界的社会现象”,今后更要成为中国无产阶级革命的“罗针”[7]。随着国民革命运动不断纵深发展,特别是五卅运动、北伐战争、武汉国民政府时期,中国特殊社会的各种矛盾逐渐显露,中国共产党人对中国特殊国情的认识不断加深,对中国革命的性质、中国革命的对象、主力军、同盟者,土地革命、武装斗争,统一战线等中国革命的基本问题,有了初步的认识,使毛泽东思想萌芽,成为“早期中国化”的理论结晶。

以上三个阶段具有逻辑的连贯性,前一阶段是后一阶段的逻辑起点,后一阶段是前一阶段质的跨越,体现了“早期传播”与时俱进的品德,清晰地记录了“早期传播”由自发传播到自觉传播,再到“早期中国化”的历史演绎。

第三,与前一个问题有着密切相关的就是“早期中国化”的标志问题。对于“早期中国化”的起止时间、内容等基本问题,学界分歧较大。王小拥在《马克思主义研究》(2012年第6期)发表的《马克思主义中国化历史起点研究述评》,对学界20多种见解加以归纳,分成“前中共成立说”“中共成立说”“后中共成立说”三部分。他认为,“前中共成立说”和“后中共成立说”研究视角本身存在先天缺陷,只有“中共成立说”符合了界定“历史起点”的唯一标准,即“就是看其是否具备了马克思主义中国化的主体力量”。学界对该论题的研究之所以产生分歧,主要在于对“中国化”的标准没有统一。笔者认为,制定“中国化”的标准,首先要弄清楚概念实质,以上三种分法实际上是将初期传播、中共创立与“中国化”三个概念混同,虽然这三个概念有密切联系,但不是同一事物,这在逻辑上犯了“混淆概念”的错误。

要确定“早期中国化”的标准,必须紧紧扣住“中国化”“早期”两个关键词。所谓“中国化”就是马克思主义与中国实际相结合,关键在于中国实际。正如毛泽东所说,再好的理论,如果不和中国实际相结合,就是无的放矢。也就是说如果没有中国实际,那么马克思主义在中国将毫无意义。“中国化”包括两个方面:一是马克思主义与中国革命相结合的实践活动;一是马克思主义与中国革命相结合的理论体系。前者是后者的出发点与归宿;后者是前者凝炼出来的理论,又成为前者的指导思想。所谓实践是马克思主义与中国革命、建设与改革实践相结合的活动,所谓理论形态是在这个结合中产生有中国革命特色的精神成果。“早期”是一个时间概念。也就是说“中国化”是一个历史过程,有一个产生、发展到不断完善的过程,有一个由低层次到高层次不断深化的过程。所谓早期,首先,它必须具备“中国化”的基本形态,但由于是早期,不是“中国化”的完善形态,而是初始形态,也就是说它仅是“中国化”理论形态的雏形;其次,早期是马克思主义与中国实际的初步结合,因革命实践刚刚开始,经验非常缺乏,其理论形态只能具备中国特色革命理论的基本元素,离成熟还有相当的距离。

根据这样的认识,笔者认为“早期中国化”应该具备4个基本条件:一是马克思主义在中国传播,这是“早期中国化”的活水源头;二是中国共产党的创立,这是“早期中国化”实践自觉的主体;三是中国共产党领导下一段时间的革命活动,这是“早期中国化”理论的实践基础与发展动力;四是具有初步中国特色的理论形态,这是“早期中国化”在实践活动中的经验总结。理论是从中国革命实践中抽象出来,并对实践进行指导的科学结晶,体现了“中国化”的最高层次与价值取向。从这个意义上讲,具有中国革命特色理论的雏形是“早期中国化”的最重要的元素与标志性特征。

作为“早期中国化”肇始的标志是中共二大,因为中共二大具备以上“早期中国化”的四个基本条件。其一,马克思主义的传播通过五四运动在全国广泛传播,为“中国化”提供了思想武器和指导思想,向中国人民提供了科学的宇宙观、世界观、认识论与方法论。其二,1921年中国共产党正式创立,成为“中国化”的主体。其三,中国共产党创立后,深入开展反对帝国主义、反对军阀的斗争,将马克思主义与工人运动相结合,掀起了第一次工人运动高潮,使全党有了初步的革命实践,这是对中国实际情况认识的最基本社会来源。其四,中共二大制定了具有中国特色的革命理论,这是具有中国特色革命实践与经验的最初总结。它正确判断了中国社会是半殖民地半封建的社会,而非资本主义社会。据此正确地制定了中国革命两步走的战略,第一步是进行反帝反封的民主革命,第二步才是进行社会主义革命;制定了与资产阶级民主派建立反帝反封建的联合战线,这是中国革命最基本的革命策略;制定了有中国革命特色的中共党章。中共三大、四大使中国革命特色理论进一步发展,推动了汹涌澎湃的国民革命浪潮。到武汉时期,中国共产党人对中国民主革命的基本规律,有了进一步认识,产生了新民主主义的基本思想,即毛泽东思想的萌芽,成为“早期中国化”的理论结晶。

[参考文献]

[1]东 荪.第三种文明[J].解放与改造,1919,(创刊号).

[2]李大钊.我的马克思主义观[J].新青年,1919,(5-6).

[3]冯自由.社会主义与中国[M].香港:社会主义研究所,1920.

[4]蓝公武.社会主义与中国[J].改造,1921,(6).

[5]潘公展.近代社会主义及其批评[J].东方杂志,1921,(4).

[6]汉 俊.研究马克思学说的必要及我们现在入手的方法[N].上海《民国日报》副刊“觉悟”,1922-06-06.

[7]新青年之新宣言[J].《新青年》季刊第一期,1923-06-15.

[责任编辑:马昌运]endprint