《奥德赛》几何结构的审美生成与意蕴阐释

2016-07-22宋虎堂

宋虎堂

(复旦大学 中国语言文学系,上海 200433)

《奥德赛》几何结构的审美生成与意蕴阐释

宋虎堂

(复旦大学 中国语言文学系,上海 200433)

摘要:从几何要素的审美向度分析《奥德赛》的艺术结构,就会突破线性叙事的阐释定向,在时空维度上得到不一样的几何构成和审美感受。以奥德修斯为中心视点探究《奥德赛》几何结构的审美生成就会发现,随着奥德修斯这一中心视点的推移,奥德修斯与其余主要人物构成的关系支线在结构中心视点的推移和相交中形成了不同的三角平面,并在“回家”主题的统照下形成了一个立体的“三棱锥”几何空间。《奥德赛》几何结构的审美生成不仅显示了作品的空间艺术与立体美感,而且形象地再现了古希腊时代的文化传统,显现出永恒的审美魅力。

关键词:《奥德赛》;奥德修斯;几何结构;时空性

《荷马史诗》之所以能够成为欧洲文学的源头和经典之作,一个很重要的原因就在于其艺术方面的突出成就。《奥德赛》作为《荷马史诗》中的一部,其艺术结构历来备受研究者关注。国内大部分学者认为《奥德赛》在叙事视角上第一、第三人称交替使用,在叙事顺序上则顺叙、倒叙与插叙贯穿其中。还有一些学者如陈中梅、刘小枫等分别从“不吁情叙事”“叙述者身份”“情节反作用力”等角度来讨论史诗的叙述结构,而包鹏程等则以“结构与潜结构”等为切入点来分析《奥德赛》中的二元对立关系。也有个别学者如尹虎彬以“口头诗学”理论来分析《奥德赛》在口头文学方面的艺术程式和成就,等等。从研究成果来看,这些分析尽管观点各异,但都或隐或显地有一个基本一致的研究基点,即长期以来,大多数学者深受亚里士多德《诗学》对《荷马史诗》分析的影响,不约而同地认为《奥德赛》在艺术结构上是一种时间性的线性叙事,并围绕该史诗的情节线索和叙述重心加以阐释。事实上,对于《奥德赛》艺术结构的美学阐释若能从更为开阔的审美向度上进行分析,就会在艺术结构分析视点的改变中突破以往线性定向阐释的不足,在点、线、面的时空维度上得到不一样的几何图示和审美感受。因此,本文试图从点、线、面几何元素来探究《奥德赛》几何结构的审美生成及其意蕴。

一

一般来讲,点、线、面是人们借以架构事物形态和呈现事物艺术美感最基本的几何构图元素。在文学艺术领域,创作者往往通过审美思维,依据一定的几何组合形式,或以一点出发散射出不同的直线式情节结构,或以一条主线出发散射出纵横交叉的网络结构,抑或是通过点、线的多维联接形成线与面组合的立体结构等来完成对文学艺术作品的合理架构和修辞表达。因此,分析文学艺术作品或隐或显、不同模式的几何形态和结构形式,不仅能够揭示出作品的内在架构,而且能够给我们带来出人意料的艺术效果和审美感受。

从文学的几何构成来看,任何完整的艺术结构体系都至少有一个使不同情节片段中的人物及其行为轨迹聚焦的透视中心。依据美国学者鲁道夫·阿恩海姆中心透视的美学观念来看,整个艺术在点、线、面的架构方面往往遵循一个原则即“所有第三度上的线条或平面都指向一个共同的中心”[1]391。对于《奥德赛》来说,故事的人物核心和透视中心无疑是奥德修斯。基于此,如果以奥德修斯作为《奥德赛》结构中心视点的话,那么奥德修斯与其他主要人物则构成了故事情节中不同的人物关系支线,即“奥德修斯—佩涅罗佩”“奥德修斯—特勒马科斯”“奥德修斯—求婚者”的人物关系线条。随着情节的推进,不同人物之间构成的关系支线在结构中心视点的推移和相交中串联成一个个的情节次序,并同时在不同人物之间的三角关系中构成不同的平面。以《奥德赛》中主要人物之间的交叉关系为分析单元,奥德修斯与其他人之间又构成了几个相互不同的三角关系平面,即由“奥德修斯、佩涅罗佩和特勒马科斯”构成的平面、由“奥德修斯、特勒马科斯和求婚者”构成的平面、由“奥德修斯、佩涅罗佩和求婚者”构成的平面以及由“佩涅罗佩、特勒马科斯和求婚者”构成的平面。在此平面基础上所形成的二度平面或者三维结构,往往就又会变成一种富含意义的形式,并且这些不同平面及其之间所蕴含的主题不同,体现的艺术价值也有所不同。在此,我们以故事情节的基本线索为出发点,以不同平面的主要人物为切入点,以不同人物构成的平面为分析单元,同时结合平面人物关系的深度阐释,进而探究不同平面间的几何关系和结构形态。

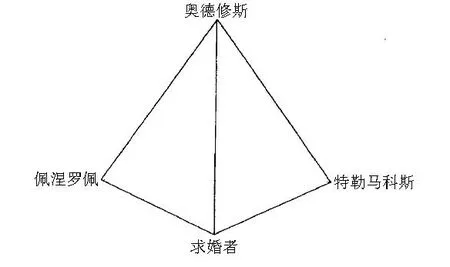

《奥德赛》是以“奥德修斯的回家”为主题的,因为“‘家’对于奥德修斯而言,既是财富和家人,更是精神的依托和生活的本源,人只有在自己‘家’里或自己感到是‘家’的地方才有可能有自己的生活”。[2]《奥德赛》所有的故事情节都是以“家”为中心而展开的。首先,在奥德修斯出外征战的许多年中,岛上的许多贵族青年觊觎他的财产,向他的妻子求婚,肆意挥霍他家中的财产。其次,奥德修斯的儿子特勒马科斯愤恨求婚人的胡作非为,在雅典娜女神的感示下外出探询父亲的音讯。再次,奥德修斯回家途中遇到风暴,在费埃克斯人的国土上落难。从人物关系可以看出,当奥德修斯尚在回家途中,在奥德修斯的家中,他的妻子佩涅罗佩、儿子特勒马科斯和求婚者之间的关系则理所当然地构成了第一个平面。如图1:

图1 奥德修斯的缺席

从图1可以看出,奥德修斯在这个平面中是缺席的,也正是奥德修斯的缺席,求婚者的介入才打破了家庭正常的和谐秩序。对缺席的奥德修斯来说,“家”既是一种财产和荣誉的象征,也是他心中一个精神的实体存在。佩涅罗佩、特勒马科斯与求婚者的对立关系向我们表明,奥德修斯之所以与“家”之间有着永难分离的内在联系,原因在于奥德修斯的缺席不仅会使“家”旁落他人,而且更重要的是,奥德修斯作为“家”的灵魂所在,他需要以此来证明自己的个体存在价值。对等待奥德修斯回家的妻子来说,缺席了奥德修斯的“家”则变成了一个充满危机、即将消失的实体存在,是灾难和祸害之源,她急需要丈夫和儿子来解决危机,打破现存的不和谐秩序。然而,奥德修斯尚未回家,生死未卜,特勒马科斯面对求婚者的无耻行为并没有采取积极的行动,而是怀疑自己的父亲是否活着。相对于奥德修斯的“缺席”来讲,特勒马科斯的在场实际上是一种“缺席”的在场,因为在严峻的现实面前,特勒马科斯除了隐藏自己的真实身份和逃避责任外,在心理和生理上都无法与父亲同日而语,他所谓的“在场”是一种心有余而力不足的“缺席”。但从情节的推进来讲,特勒马科斯这种在场的“缺席”又为以后在雅典娜的指点下启程寻父、承担自己的使命埋下了伏笔,并且在情节上也与奥德修斯的回家遥相呼应,特勒马科斯在场的“缺席”与奥德修斯缺席的“在场”之间便形成了内在的对应关系,而佩涅罗佩的“焦虑”则与特勒马科斯的“寻找”形成了一种“等待”与“使命”的相互对应关系。在人物相互之间的对应关系中,“人”与“家”在相互的期盼和守护中才会具有最本质的含义。可以说,由佩涅罗佩、特勒马科斯与求婚者所构成的平面是一种具有召唤式的关系平面,它将叙事由静态推向动态,由内缩推向外扩,以引出更多的情节叙事单元。在“家”所面临的矛盾关系中,在场的佩涅罗佩和特勒马科斯与缺席的奥德修斯所构成的对应关系将诸多事件的呈现次序与读者的期待视野相互交叉,使史诗的总体架构在主干情节的基础上向纵深发展,并以不同的几何构成在人物与场景的横向更迭中增强了情节的艺术美感。

二

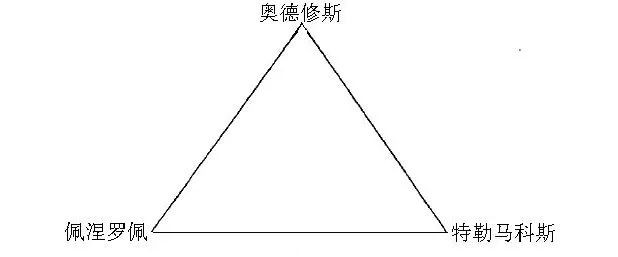

一般来说,由人物关系构成的情节支线仅仅为情节的有序展开提供了一个几何方位和空间走向,只有借助人物关系的突出矛盾才能构筑起作品结构清晰的几何轮廓。在《奥德赛》的诸多矛盾关系中,奥德修斯与求婚者的矛盾是最为突出和尖锐的,正因此,由“奥德修斯、特勒马科斯、求婚者”人物关系构成的平面和由“奥德修斯、佩涅罗佩、求婚者”人物构成的平面,便自然而然地以“奥德修斯—求婚者”之间的活动轨迹和矛盾关系为脊线或者说几何结构的主轴而联系在了一起,形成一个二度平面的结构形态(如图2)。

图2 奥德修斯与求婚者的矛盾

从图2可以看出,佩涅洛佩、特勒马科斯及其他相关人物之间的关系在“奥德修斯—求婚者”的突出矛盾中相互交织起来,并以不同的三角关系为平面而延伸拓展。如在“奥德修斯、特勒马科斯、求婚者”的关系平面中,奥德修斯、特勒马科斯与求婚者处于矛盾和对立中,求婚者的胡作非为不仅使特勒马科斯的“思想”和“行动”有机地结合在一起,为恢复家庭的和谐找到了叙述的基点,而且更重要的是,正是通过特勒马科斯探询父讯的形式,补叙了特洛亚战争结束后的许多事情,增强了情节结构的完整性和统一性。在寻父的过程中,特勒马科斯在思想上逐渐从幼稚走向成熟,角色也完成了由凡人向英雄的转变,特别是特勒马科斯在寻父问题上犹豫不决时,雅典娜曾鼓励他说:“就我自己而言,我宁愿历经磨难,/回返家乡,眼见还乡的时光,/然后踏进家门,被人杀死在自己的炉灶边……”[3]在“佩涅罗佩、奥德修斯、求婚者”的关系平面中,奥德修斯、佩涅罗佩与求婚者也处于矛盾和对立中,“缺席”的奥德修斯与“在场”的佩涅罗佩在情感上便自然形成了“回”与“等”的家园情结,这些都为家庭的再次团圆找到了希望的基点。然而,奥德修斯的回家并不是一帆风顺的,而是遇到了诸多麻烦。奥德修斯在回家途中,至少遇到了来自于三方面的麻烦:反奥德修斯的神(波塞冬等)、他人、大自然。在奥德修斯与大自然、波塞冬、他人的抗争过程中,奥德修斯不仅以坚毅的性格和智慧突破了自己的个体局限,而且使故事的结构关系和意义关系紧密地结合起来。这种结构和意义关系使读者能够感到《奥德赛》艺术的整体性,感受到一种在物性、人性和神性的相互对应中所凸显的希腊人生命的活力和激情。

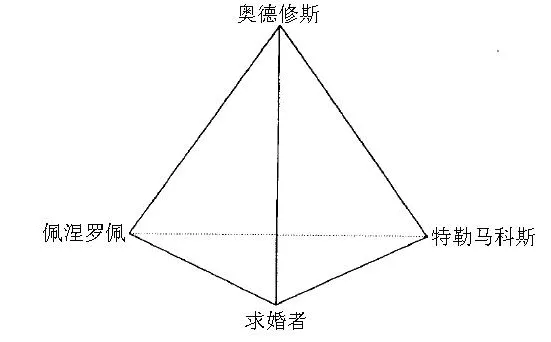

从情节次序来看,奥德修斯的回家是一种时间性的线性叙事。然而,时间性的线性叙事时常并不是单一不变的,也就是说,从审美创造的角度来看,奥德修斯所有带有意向性的行为,往往会呈现出一种走向,即所要表现的事件本身所固有的先后次序在主题的关照下形成了新的意义组合。“奥德修斯的回家”作为一种意向性行为,其意向性行为符号所传达意义的过程,就是将主体意识投向客体存在的过程,并最终在这个客体中聚焦和延伸,这个客体就是以“奥德修斯、佩涅罗佩和特勒马科斯”构成的家庭单元。因此,奥德修斯、佩涅罗佩和特勒马科斯的团圆才是一个真正意义上的“家”,由他们构成的平面不仅是故事最后达到高潮的层面,也是凸显主题的层面。如图3:

图3 奥德修斯的回家

在图3中,奥德修斯的在场是双重性的,一方面他对自己回归家园感到欣喜,另一方面却将自己打扮成乞丐善意地欺骗妻子。奥德修斯在场与“乞丐”身份的重合使回家团圆的愿望变成了现实。在实现愿望的过程中,荷马在《奥德赛》中安排了诸多曾被亚里士多德称赞的“发现”情节。特别是对奥德修斯抵家后“发现”的精心安排——既有父子相见后的“发现”,也有老奶妈对主人突然归来后的意外“发现”,还有牧猪奴、牧牛奴的一些“发现”等等。这些都为夫妻的“发现”做好了铺垫。无论是奥德修斯在宫中弓箭比赛中毫不费力地射中了箭靶,还是以乞丐打扮让所有在场的人都明白了他的身份,均表明奥德修斯轻易完成了由“乞丐”向“主人”身份和角色的转变。当假扮乞丐的奥德修斯大声说出婚床“关节”时——“婚床”作为夫妻爱情的生存空间在剧中发挥了巨大的作用——奥德修斯被佩涅罗佩“发现”,至此,奥德修斯的“分离”与“回家”得到重合,夫妻在重重阻隔下终于实现了团圆。奥德修斯与佩涅罗佩双方身份的确认和团圆不仅掀起了作品的高潮,而且将十年的时间和分离的空间距离在一瞬间缩短为零,而奥德修斯与特勒马科斯严厉惩罚求婚者的复仇行为则使“家”最终由混乱走向了和谐,从无序走向了有序。可见,“奥德修斯—求婚者”之间的矛盾在奥德修斯强烈的意向性的作用下,经过一系列的“发现”,在众多人物之间情感与理智的相互交织中,逐层展开。显然,这样的书写既保持了作品结构在时间和空间上的延展性,使作品架构实现了从线到面的几何拓展,又凸显了情节结构的相对稳定性,增强了情节内涵的思想容量,从而达到了促使读者能够更多地从审美欣赏的角度来对作品意义进行思索的目的。

三

美国学者鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)在《艺术与视知觉》(ArtandVisualperception,1974)一书中曾经指出:“在一个艺术品中,任何一个小单位的定向基本上都是由整幅作品的主轴确定的。”[1]119就此而言,从读者的审美角度来看,我们若将这些平面以相似的人物视点作为交集的中心,经过从点到线再到面的组合、并置、重叠后就会发现,《奥德赛》在结构上呈现出一个三维的几何立体空间,呈现出一个“三棱锥”的艺术结构。如图4:

图4 《奥德赛》的几何结构

从图4可以看出,奥德修斯与其他人物组成的关系平面构成了一个立体“三棱锥”的“空间性”几何结构,这与《奥德赛》线形叙事的“时间性”结构不就矛盾了吗?其实这两方面并不矛盾。回顾《荷马史诗》的学术研究史,塞德里克·惠特曼(Cedric Whitman)在《荷马和英雄传统》(HomerandtheHeroicTradition,1958)一书中以重建《荷马史诗》的艺术审美批评取向为己任,从文学技法和结构艺术的角度深入分析阐释了《荷马史诗》的外部结构——几何对称结构。但是,从惠特曼的论述来看,惠特曼所述的“几何对称结构”仅仅通过在场景与场景之间的相似性对照来探析《奥德赛》的回环结构,显然对《奥德赛》的几何艺术的探讨远远不够。事实上,几何元素及其几何结构所具有的时空特性要求我们从宏观和微观两个方面去探究。从宏观来看,“史诗的结构性要素(场景、明喻、套句)都服从于一个总体的概念——在荷马这里就是过去的英雄世界的视景。”[4]在此意义上来看,奥德修斯的回家和特勒马科斯的寻父是在过去的英雄世界的视景中来结构故事的,具有一个以结局为目的,基于因果关系之上的完整的演变过程,都在以时间为序讲述一个有头有尾的完整故事,这是典型的时间性结构布局。与宏观的艺术架构不同,从微观上来看,奥德修斯与其他人的关系则是以空间来组织的,每一个三角平面的意义都是围绕人物之间的矛盾来叙述的,同时插叙相关情节片段,并在此基础上将许多故事情境串联。不过,与现实情境不同的是,《奥德赛》的想象世界在空间、时间上是假定的,是故事情节在空间上连续不断地再分配和改组的一个静止模式。正是人物与情节在时间上的这种固定性和一定范围的延展性特点,使得《奥德赛》的各个部分相对称而有意义。因此,《奥德赛》的艺术世界在审美上又具有了空间性,而几何结构中平面的边缘线使这些对称点与内部空间形成视觉上的张力和立体美感。总的来说,《奥德赛》的时间结构使史诗的价值具有了社会性,而几何结构使史诗的价值又具有了艺术独特性。当然,《奥德赛》几何结构所产生的审美效果、视觉张力也只有通过读者的审美想象和心理机制才可以显现。

从《荷马史诗》的成书情况来看,《荷马史诗》取材于神话,而神话往往为我们提供了“一个现成的十分古老的框架,使作家得以穷竭心计地去编织其中的图案”[5],但从文学发生的角度来看,《奥德赛》几何结构的审美生成并不是凭空想象的,而是对古希腊时代文化因子的形象再现。首先,《奥德赛》几何结构的审美生成显示了古希腊毕达哥拉斯的“数的和谐”理念。毕达哥拉斯曾经从数的比例关系上着力探寻艺术的形式美,得出美是和谐统一的结论,认为“3”是三角形,代表“全”以及长、宽、高三个向度,乃是一个完满之数,“3”在古希腊的观念中代表着一种稳定性的和谐结构。事实上,无论是以“3”来组成的平面世界,还是以“3”组成的棱锥世界,都与荷马时代的历史审美倾向有关,是“几何风格”的完美展现。这种“几何结构”的艺术创作技巧,不仅在古希腊时代行吟诗人的创作中可以见到,而且在那时的陶器设计中也可观察到。其次,在古希腊时代,古希腊人认识人与世界关系最普遍的观念之一就是命运,而且认为命运具有时间性和空间性,首先命运代表着一种空间程式,是将宇宙的秩序道德化。同时,命运所具有的时间性又将宇宙秩序的过去、现在、将来汇通化。在命运观念的支配下,奥德修斯所经历的遭遇常常会被打上命运的烙印,奥德修斯的回家在物质空间与内心世界的双重旅行中就具有了时间性和空间性。《奥德赛》的几何结构由此将“天地人神”在同一叙事空间中凝聚,把时间和意义规定的现实世界秩序化。更为重要的是,奥德修斯的地位以及在叙事结构上的设置,一方面将奥德修斯的回家历程与人的过去、将来在时空中有机地联接起来,使《奥德赛》的结构呈现出一种立体性的美感。另一方面也使奥德修斯性格的多重性展现在读者面前,这也正好印证了卡尔维诺的提问:“《奥德赛》包含多少个奥德赛?”[6]其实,如果我们把上面的“三棱锥”比作一个“三棱镜”,那么每一个侧面都会映射出奥德修斯品格的不同侧面,也会呈现出不同的奥德修斯,但最终的聚焦点依然是奥德修斯的回家,因为奥德修斯寻找的不仅是一个人生活的“家园”,而且是整个希腊人乃至整个人类一直不懈追求的生活支点。

综上可见,我们以奥德修斯为中心视点,通过对《奥德赛》人物关系及其矛盾的审美分析,就会发现《奥德赛》的结构艺术的审美生成是复杂而深刻的。《奥德赛》几何结构的审美生成不仅为读者展示了《奥德赛》在史诗主题统照下所隐含的几何形态和艺术结构,而且饱含着丰富的意蕴和古希腊时代的文化传统,显示出作品的空间艺术与立体美感。

参考文献:

[1]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,1998.

[2]潘一禾.故事与阐释[M].上海:学林出版社,2000:28.

[3]荷马.奥德赛[M].陈中梅,译.广州:花城出版社,1994:42.

[4]WHITMAN C. Homer and the Heroic Tradition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1958:125.

[5]诺思洛普·弗莱.诺思洛普·弗莱文论选集[M].北京:中国社会科学出版社,1997:124.

[6]伊塔洛·卡尔维诺.为什么读经典[M].黄灿然,李桂蜜,译.南京:译林出版社,2006:11.

(责任编辑周芷汀)

On the Aesthetic Generation and Interpretation of Meanings of the Geometry ofOdyssey

SONG Hutang

(DepartmentofChineseLanguageandLiterature,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Abstract:Analyzing the artistic structure of Odyssey from the orientation of geometric elements, it will break through the linear narrative interpretation orientation, and obtain the dissimilarity of the geometric structure and aesthetic feelings in the dimensions of space and time. Taking Odysseus as the central point of view to explore the aesthetic generation of the geometry of Odyssey, it would find, along with the passage of central viewpoint of Odysseus, Odysseus’s relationships with the rest of the main characters form different trigonal planes in the course of intersection, thus constituting a three-dimensional “triangular pyramid” geometric space in the “home” theme. The aesthetic generation of the geometry of Odyssey not only displays the work of space art and three-dimensional beauty, but also figuratively reappears the cultural traditions of the ancient Greek times, showing the eternal aesthetic charm.

Key words:Odyssey; Odysseus; geometry; time and space

收稿日期:2016-03-29

作者简介:宋虎堂(1980-),男,甘肃武威人,文学博士,复旦大学中国语言文学系博士后。

中图分类号:I106.4

文献标识码:A

文章编号:1001-5035(2016)04-0092-06