唐宋文学作品中的日本僧侣形象

2016-07-18辽宁师范大学辽宁大连116081

⊙方 言[辽宁师范大学, 辽宁 大连 116081]

唐宋文学作品中的日本僧侣形象

⊙方言[辽宁师范大学, 辽宁大连116081]

摘要:从唐朝开始,中国人对日本的认识趋于真实,僧侣交流是中日文化交流的重要通道。本文拟从日僧与文人的唱和以及文学作品中对相关情形的记载入手,试图还原当时日本僧侣的形象。

关键词:唐代宋代日本僧交流

中日是一衣带水的邻邦,早在秦汉时就有两国交往的记载。佛教自西汉末期传入中国,于东汉形成。中国佛教经朝鲜半岛传入日本,这决定了中国文化在日本佛教史上的地位。日本派往中国的留学僧不仅学习了佛教经典,带回大量书籍,也将中国先进的文明、政治介绍给本国,中国文化对日本僧侣有着难以抵挡的吸引力。在经历了盛唐时双方空前大规模的交流学习后,晚唐至宋走向衰微。唐代中日互派使节往来,除了政治上的联系,更多的是进行商业上的贸易往来。至宋代,中日官方往来极少,而日本留学僧侣作为一种特殊媒介,在两国交往的过程中起到了巨大作用。本文拟从唐宋两个时期文学作品对有关日僧的记载入手,进而考察日本僧侣的形象。

一、唐代

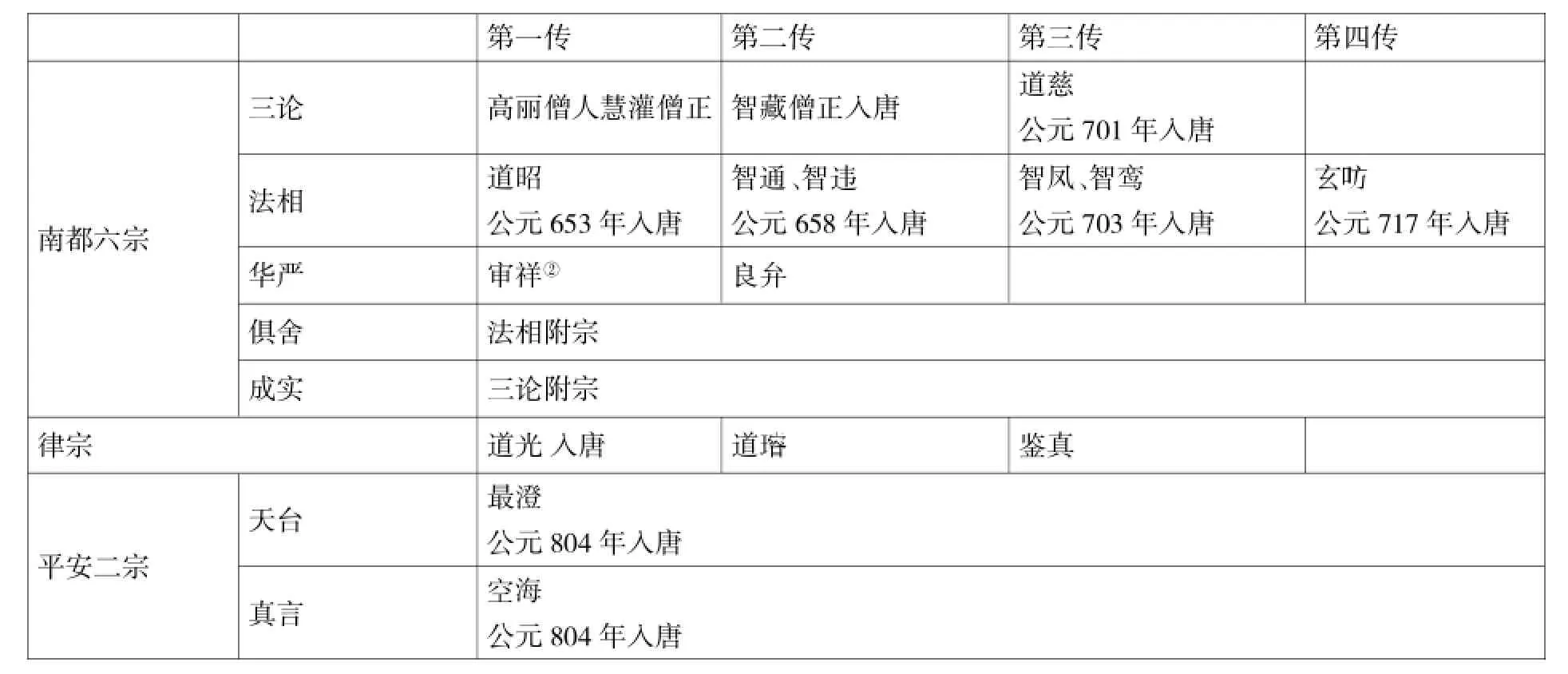

1.唐代中日佛教交流唐代是古代中日交流最频繁的时期。除了文人唱和外,在经济贸易、文化方物等多方面都有交流。而此中十分重要的就是佛教交流。中国佛教与日本佛教有着特殊的渊源,在日本向唐朝派遣的人员中,有大量使节学僧。这些日僧在唐代的活动非常频繁,很多人甚至终老于唐。中国律宗,即唐初道宣律师所开创的南山宗,创立了不过一百年左右,就由鉴真和尚传到日本并迅速流播,而且使日本确立了如法的大乘僧伽制度。不单律宗,日本佛教的众多流派都与中国佛教有联系。这和日本当时的社会政治与佛教事业的发展是分不开的。下面通过列表的方式,将日本佛教渊源表示出来①:

第一传 第二传 第三传 第四传南都六宗三论 高丽僧人慧灌僧正智藏僧正入唐 道慈公元701年入唐法相 道昭公元653年入唐智通、智违公元658年入唐智凤、智鸾公元703年入唐玄公元717年入唐华严 审祥②良弁俱舍 法相附宗成实 三论附宗律宗 道光入唐 道鉴真平安二宗天台 最澄公元804年入唐真言 空海公元804年入唐

从这张表格,可以清楚地看出日本佛教中各个宗派的创立人及其传人几乎都曾入唐,少数不曾入唐的也与中国佛教有着千丝万缕的联系。唐代佛教之兴盛,对外族影响巨大,由此也可推测出当时留学僧人数是非常壮观的。

2.唐代文人作品中的日僧日僧入唐,不单给唐代文学带来了新的题材,也让日本人的形象走出了前代想象的异类。唐人笔下的日本人,不再是《三国志》《山海经》中奇形怪状、人身狗头的样貌,而是作为人,并且是友人的形象出现在诗文中。日僧与唐代诗人唱和之作的内容多为送别。这些离别,对于交通不便,通讯也极艰难的古人来说,可能等同于死别。这种情况下,别离时友人彼此间的感情流露更加令人感动。

送僧归日本③(钱起)

上国随缘住,来途若梦行。浮天沧海远,去世法舟轻。

水月通禅观,鱼龙听梵声。惟怜一灯影,万里眼中明。

送日本国僧敬龙归④(韦庄)

扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。

此去与师谁共到,一船明月一帆风。

上面两首均为日僧归国时,唐代诗人所写的赠别之作。不同于以往喜欢将情感寄于身边实物的送别之作,这两首诗对实际景物的描写很少,更多是靠意象传递深挚的情感,以大海、仙境、明月、星辰等烘托出缥缈遥远的国度,凸显路途之苦、离别之悲。这些意象的选择,建立在唐人对日本地理位置的认识上。日本是个岛国,归国只能靠船。遥远的距离感使前代就已将仙山、蓬莱等虚无缥缈之物与其相结合。茫茫大海上行驶着一叶孤舟,且不论旅途艰辛,单凭这种气氛,就平添一丝凄凉。笼罩在离别之中,友人间不舍的感情就自然而然地表现出来。唐人对日本在地理上的认识,除了唐朝派日的使节带回的信息,更是依靠日僧来唐后对日本制度、文化、地理的宣传。

和袭美重送圆载上人归日本国⑤(陆龟蒙)

老思东极旧岩扉,却待秋风泛舶归。

晓梵阳乌当石磬,夜禅阴火照田衣。

见翻经论多盈箧,亲植杉松大几围。

遥想到时思魏阙,只应遥拜望斜晖。

赠日本僧智藏⑥(刘禹锡)

浮杯万里过沧溟,遍礼名山适性灵。

深夜降龙潭水黑,新秋放鹤野田青。

身无彼我那怀土,心会真如不读经。

为问中华学道者,几人雄猛得宁馨。

这两首诗更侧重于从僧人、佛教本身的角度进行描写叙述。第一首诗中僧人与寺庙的感情透过微观的自然山水一点点地展现出来。从细处入手,体现出诗人对友人的关心之情。在对衫松、岩扉的描写中,表现出僧人与寺庙之间的深情,使诗人笔下的自然风景极具人情。而诗人未曾到过日本,这些细节描写来源于与他唱和对象的描述,如此细致的描述更从侧面表现出二人真挚的情谊。在表达相惜相知的情谊时,诗人也将佛法融了进去。不仅是交流佛法,更是交流文化。佛教基本思想之一就是消灭分别之心,第二首诗的作者就是用这样的佛教思想来挽留友人的。如果中国与日本并无区别,又何必回去呢?因为佛教中每一片土地都是相同的。由此可见刘诗劝留之巧妙。文人间的交流并不只是用他们擅长的文学进行书写,在佛法方面亦有涉足。这样的交流与学习,对佛教与文化的传播都极为有益。

二、宋代

1.日僧入宋的背景及状况宋代虽然经历了战乱,但教育和科技依然获得了快速发展。文学建立在理学基础之上,士大夫文化趋于细腻精致。宋代,中日关系远不如唐朝。虽然宋时中日之间的民间贸易与唐代相比更为繁盛,但从官方交流层面来看,双方几乎没有派遣正式的政府使节,宋朝皇帝接见过很多的日本文人僧侣,但并未接受过日本朝廷的朝贡。入宋日僧在某种程度上起到了使节的作用,他们觐见皇帝,介绍日本的制度、方物、风俗,同时接受皇帝的赏赐与封号,获得优渥的待遇。在北宋年间入宋的日本僧侣,几乎都得到了宋朝皇帝的召见及厚遇。如奝然曾获宋太宗召见,并获赐紫衣、宋版《大藏经》及“法济大师”号;寂照获宋真宗召见,并获赐紫衣及“圆通大师”号;成寻获宋神宗召见,并获赐紫衣、绢帛及“慈悲大师”称号等。以上均可证明,僧侣交流是宋日交流的一条重要通道。

2.宋代文学作品中的日僧日僧对佛教的追求及愿为佛教献身的精神令人感动,宋代文学作品中对日僧的这种精神进行了描述。宋代文学作品中,日僧少以友人的形象出现,取而代之的是刻苦学习、追求佛教的形象。《鹤林玉露》里刻画的僧人安觉居留中国十年,只为了记诵佛经,竟不舍昼夜,使时人“其视此僧,殆有愧色”⑦。宋人笔下的日本,“国中专奉神道,多祠庙,伊州有大神,或托三、五岁童子,降言祸福事。山州有贺茂明神,亦然”⑧,呈现出一幅神佛之国的图景。

楼钥在《天童山千佛记》记载了日本僧人荣西“先是日本国僧千光法师荣西者,奋发愿心欲往西域,求教外别传之宗,若有告以天台万年为可依者。航海而来,以师为归,及迁天童西亦随至居”⑨,刻画出诚于佛教、一诺千金的日僧形象。荣西为重建景德寺做出了巨大的贡献,这一事迹也作为美谈被载于当地地方志中。《灵芝律师赞》写到另一位日本僧人俊芿:

南山既远,道教中微。化身再来,是为灵芝。

持律益严,护法甚劳。灵芝之风,南山相高。⑩

这是楼钥为俊芿的画像写的赞。俊芿归日时带了南山与灵芝二师的画像,让日本信徒也能看到了二师形象。可见俊芿不仅精于佛法,亦善于画像,是一位学识渊博的僧侣。楼钥的赞虽不是为俊芿本人而写,但依旧可以看出他对日僧严于佛法、精于求法的肯定与赞颂。宋代中日之间的文化交流远远逊于唐,文人相互唱酬的盛况虽难得一见,但在《渡宋记》中有记载代州通判文焕曾和日僧戒觉赠诗唱和,并留有诗云:

人迹东南阻,心源瞬息间。迢遥日本国,咫尺五台山。

天竺宁殊土,峨眉岂著关。何方无胜境,到处有尘寰。

只恐星霜改,安辞道路艰。一生输重愿,万里谒慈颜。

诗中流露着文焕对戒觉的关心之情。好友的劝阻与长路漫漫都不能阻挡戒觉去五台山的决心。他对五台山的向往也是他对佛法的向往,坚定的决心和愿为佛教献身的精神是一个僧人的虔诚。戒觉曾写有两首和歌分别表达了他对宋朝的向往和对故乡的怀念之情:

(1)ココロコソ、ウレシカリケレ、イノチアレハ、カラノミヤコヲ、ケフミツルカナ。(11)

(2)アカネサス、アサケノソラヲ、ミウタセハ、ウカフルサトソ、オモヒテラル。(12)

在这两首和歌中,戒觉表达了他对去往唐都和求得佛法的决心。第两首和歌所描述的画面十分感人。僧人虽然一心求法,但对故土也怀有深深的眷恋之情。这样的感情,是全体人类所共有的感情,这更体现了僧人的人间性。

中国古籍中的日本是前代人想象中的倭国,被视为蛮夷之地。到唐中期才将“倭国”改为“日本”,《宋史》也将其传放置于《外国传》中。唐时日本留学僧学成回国时曾带回大量书籍,在中国经历了五代战乱后,宋时又返传回中国。散佚经书的回归,不仅弥补了战乱造成的损失,更加强了两国的学术交流。而这些僧侣亦推动了日本学术研究的发展。无论是唐时作为友人形象的日僧还是宋时刻苦求法的日僧,都是中日交流的友好使者。两千年来中日两国僧侣的频繁往来,不仅连接着两国佛教的发展,更成了两国友好交流的核心。

① 参见村上专精著,杨文译:《日本佛教史纲》,商务印书馆1981年第1版。

② 中国华严宗贤首大师弟子。

③ (清)彭定求等编:《全唐诗·卷二百三十七·钱起·送褚十一澡擢第归吴觐省》,中华书局1960年4月第1版,第2638页。

④ (清)彭定求等编:《全唐诗·卷六百九十五·韦庄·下第题青龙寺僧房》,中华书局1960年4月第1版,第7996页。

⑤ (清)彭定求等编:《全唐诗·卷六百二十六·陆龟蒙·和袭美重送圆载上人归日本国》,中华书局1960年4月第1版,第7196页。

⑥ (清)彭定求等编:《全唐诗·卷三百五十九·刘禹锡·赠日本僧智藏》,中华书局1960年4月第1版,第4058页。

⑦ (清)纪晓岚总撰:《四库全书精编子部》第5辑,中国文史出版社1999年版,第219页。

⑧ (宋)江少虞:《宋朝事实类苑》卷四十五《仙释僧道·日本僧》,上海古籍出版社1981年版。

⑨ (宋)楼钥:《攻媿集》第五十七卷,商务印书馆2006年版。

⑩ 曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第265册,上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年8月版,第117页。

(11) 大意:我的心情十分高兴,若能活着,一定能见到唐都。

(12) 大意:放眼远眺,暗红色的朝阳,映照着黎明的天空,我的故乡啊,我思念你。

参考文献:

[1]张俊哲.中国古代文学中的日本形象研究[M].北京:北京大学出版社,2004.

[2]杨渭生.两宋时期中日佛教文化交流[J].浙江万里学院学报,2002(9).

[3]郭万平.日本僧戒觉与宋代中国——以《渡宋记》为中心的考察[J].人文杂志,2004(4).

[4]韦立新.论宋元文化的影响力与日本佛教文化[J].日语学习与研究,2007(5).

[5]李娴.唐宋时期来华日僧之比较研究[D].山东大学硕士论文,2013.

[6]张志彪.中国古代文学中的日本人形象[J].贵州社会科学,2014(2).

作者:方言,辽宁师范大学古代文学在读硕士研究生,研究方向:先秦两汉文学。

编辑:杜碧媛E-mail:dubiyuan@163.com