绍兴市茶产业发展现状及“十三五”发展品质茶业的思考

2016-07-15李腊梅陈旭东梁秀华王剑

李腊梅 陈旭东 梁秀华 王剑

(浙江省绍兴市经济特产站,绍兴 312000)

绍兴市茶产业发展现状及“十三五”发展品质茶业的思考

李腊梅陈旭东梁秀华王剑

(浙江省绍兴市经济特产站,绍兴 312000)

摘要通过对绍兴市茶产业发展现状的调研,分析当前茶产业存在的问题,提出“十三五”期间发展品质茶业的总体思路、目标要求及主要任务。

关键词茶产业;现状;十三五;建议

茶叶产业是绍兴历史经典产业之一。近年来,全市积极发展无性系良种茶园,着力优化茶类结构,推进茶叶标准化生产、品牌化经营,大力扶持区域知名公共品牌,茶产业发展成效明显。进入“十三五”,全市提出发展品质农业,建设现代农业强市的发展目标,茶叶作为全市农业主导产业,应该成为发展品质农业的代表。认真总结茶产业取得的成绩,分析存在的问题,对于“十三五”期间发展品质茶业、促进茶叶产业传承发展具有较为重要的指导意义。

1茶产业发展现状

1.1茶叶生产保持较好发展态势

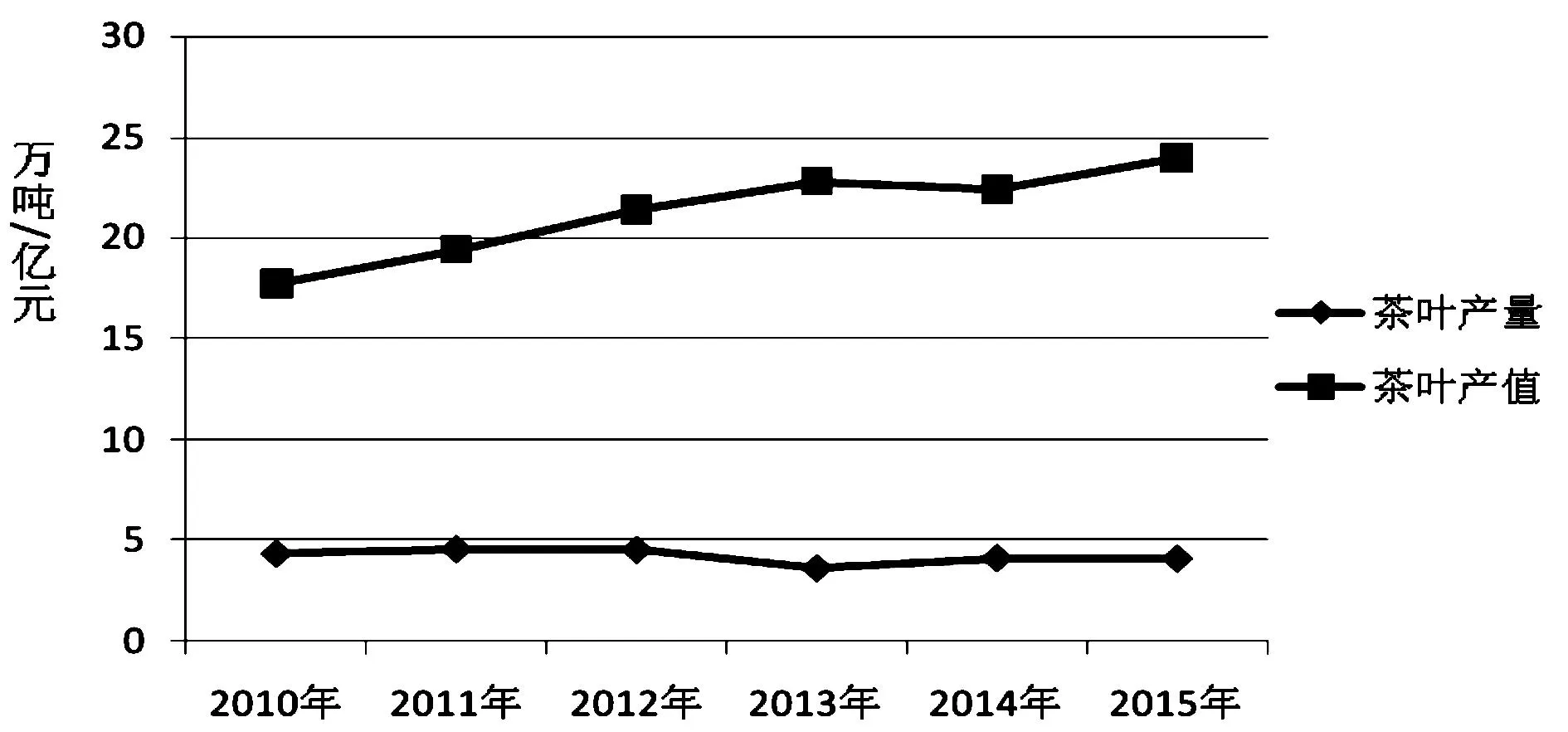

“十二五”期间,全市茶园面积、茶叶产量保持基本稳定,产值稳健增加(图1)。截至2015年底,全市茶园面积55万亩,茶叶总产量4.09万吨,总产值23.39亿元,其中名优茶产量、产值分别为1.21万吨、20.21亿元。

图1 绍兴市茶产业基本情况一览表(2010-2015年度)

1.2茶树良种化工作稳步推进,茶园基础素质不断提升

加快茶树品种改良工作步伐,重点推广白叶一号、中茶108、龙井#43、浙农117、迎霜等无性系良种,累计改造发展无性系良种茶园12万余亩,无性系良种覆盖率从55%提高到76%。扎实推进市级茶园改造发展示范区创建工作,建成一批以农业部标准茶园嵊州市黄泽明山茶场为代表的、集中连片面积100亩以上的良种茶园改造发展示范区71个,提升了茶园基础素质。

1.3茶叶生产机械化进程加快,加工水平显著提升

2015年全市有各类采茶机4479台,修剪机6774台;机采、机剪茶园面积分别达13.9万亩、36.4万亩。名优茶加工机械130386台,比2010年增加27%,名优茶机制率达到96.08%,比“十二五”初提高8个百分点。茶厂升级改造成效明显,新建达省级示范茶厂标准的市级示范茶厂65家。引进推广名优茶连续化自动化加工流水线17条,15家茶企被认定为浙江省标准化名茶厂。

1.4品牌培育成效明显,市场知名度进一步提升

全市有绿剑、皇帝、大佛、十里坪4只中国驰名商标,越乡龙井、大佛龙井、绿剑茶3只浙江省十大名茶。柯桥区、诸暨市、嵊州市、新昌县被命名为“中国茶文化之乡”,平水日铸茶、平水珠茶、大佛龙井、绿剑茶、越乡龙井被命名为“中华文化名茶”。以大佛龙井、越乡龙井、平水日铸为代表的区域公共品牌影响力与日俱增,2015年大佛龙井连续第六年进入中国茶叶区域公用品牌十强,品牌价值达29.2亿元。

1.5市场开拓成效显著,营销网络不断扩大

经过“十二五”的发展,全市产地物流体系逐步完善,38个县级中心市场与乡镇市场覆盖重点茶区。位于新昌的“中国茶市”年茶叶交易量1.4万吨,交易额40亿元以上,辐射金华、丽水、衢州等多个茶区,是全国龙井茶的重要集散地。以品牌为依托,全市知名茶叶品牌在济南、西安、杭州、沈阳等全国大中城市设立经区、县(市)管理部门批准的茶叶专卖店(连锁店)547家,覆盖全国的营销网络基本建成。此外,多家茶企开始利用“互联网+茶叶”拓展销售,成为实体销售的有效补充。

1.6茶文化推广工作深入开展,助推茶产业作用日益凸显

几年来,全市积极发挥茶文化对茶产业的带动作用,相继举办了“绍兴市茶文化节”、“绍兴茶会”、“绍兴市民间人才评鉴”、“绍兴市全民饮茶日”、“绍兴市科技兴茶科普周”、“绍兴市敬老茶会”、“中国茶叶大会暨大佛龙井茶文化节”等规模较大有一定影响力的茶事活动;创造性地开展了大佛龙井礼佛仪式、祭茶大典活动;精心编排的“双越飘香”等茶文化节目多次在省内外高规格茶事活动中亮相,深受观众好评。扎实开展了茶文化“四进”活动,成立了由24所大、中、小院校组成的“绍兴市学校茶文化与健康联盟”,培育一批茶叶爱好者。搜集、编写的茶文化书籍《绍兴茶文化》、《天姥茶话》、《越地茶情》、《历代名人咏日铸茶》等相继出版。

1.7茶叶保险初步开展,茶园抗风险能力得到提升

2015年在全市开展茶叶低温气象指数保险试点工作,68家茶园生产主体投保,参保茶园面积1.26万亩,上缴保费156.24万元,其中省市两级政府补贴70%,茶农自缴46.87万元。保险期限内共触发四次低温理赔,涉及投保主体57家,累计赔款84.9万元,简单赔付率54.34%[1]。

2茶产业存在的主要问题与挑战

绍兴茶叶产业综合竞争力居全省前列,但仍存在不少困难与挑战,主要表现在:

一是外部竞争压力逐年加大。近年来,国内主要产茶区大力扶持发展茶叶产业,全国茶叶产量逐年增加,产能过剩问题初步显现,对全市茶叶销售带来不少压力。

二是茶园基础设施较为薄弱,抗灾害能力不强。全市喷滴灌茶园面积不到1万亩,抵御旱灾能力有限;新发展改造的良种茶树中,早生无性系良种占比较大,近年来多次遭受早春“倒春寒”灾害,损失严重。

三是劳动力紧缺日益突出,机械化生产亟待推行。名优茶产业是劳动密集型产业,随着社会老龄化加剧及农村劳动力大量转移,规模经营茶园劳动力越来越短缺,尤其采摘难成为制约名优茶可持续发展的关键因素。此外,茶园中耕、施肥、除草、植保等田间管理急需推广机械化。

四是茶叶经营主体规模小、组织化程度低。茶农、中、小企业是茶产业主要经营主体,规模龙头企业缺乏,市场竞争力与占有率较低[2]。

五是珠茶占比较大,影响整体效益的提升。作为绿茶生产大市,绍兴茶叶主要由供应内销的名优茶及外销的珠茶组成。多年来珠茶年平均价一直在250-350元/50千克,全市年产珠茶约3万吨,但年珠茶总产值仅1亿多元。

3绍兴茶产业“十三五”发展目标与主要工作任务

3.1总体要求

树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,以发展品质茶业、建设茶业强市为目标,充分利用茶产业现有基础条件,着力打造茶叶知名品牌,拓展茶叶市场,建设生态茶园,提升质量安全,弘扬特色茶文化,实现茶产业生态、经济和社会效益“三赢”。

3.2主要目标

到2020年,整合做强3-4个区域性茶叶知名品牌,建成品质化生态茶园20万亩以上,推广机采茶园20万亩,标准化名茶厂60家,培育年销售额1亿元以上茶叶龙头企业10家以上;建成5个茶业特色小镇和10个A级及以上的茶业休闲观光区;茶叶出口额达到5亿美元以上,其中名优茶出口提升10个百分点;全市茶叶产品质量安全可追溯体系基本形成;茶叶一、二、三产产值分别达到35亿元、45亿元、70亿元以上,推动绍兴市由传统茶业大市向品质茶业强市转变。

3.3主要任务

3.3.1融合各方资源,打响知名茶叶品牌以“生态绍兴、品质茶业”为主线,融合各方资源,精心打造集“越乡龙井”、“大佛龙井”、“平水日铸”、“会稽红”等现有区域品牌;组团参加国家有关部门、各省组织的多种茶事活动;主动在重点茶叶销区组团举办宣传推介活动;推动在国家级、省级重要新闻媒体进行公益宣传;相关区域性茶叶品牌要统一质量技术标准、统一包装标识、统一宣传推介;支持和鼓励企业及各类茶叶生产主体创建国家级省级品牌;积极承办全国性的大型茶事活动,扩大知名度。

3.3.2发挥地域优势,拓展茶叶市场绍兴历来是重要的茶叶贸易集散地,要加大对新昌、嵊州等重点茶叶专业市场的建设扶持力度,在市场中增加茶业精加工和衍生产品、茶机等产品营销,加大招商力度和市场化管理水平,打造华东地区一流的品牌茶市;支持在茶市开展“茶叶大会”、“龙井茶炒制比赛”等茶事活动;鼓励茶企和专业合作社到全国各地开拓市场,发展连锁店、专卖店,加快构建全国连锁营销网络;鼓励进行新型茶叶商业模式创新,推动茶叶电商规范有序发展。

3.3.3建设生态茶园,提升茶园的绿色品质结合现代农业园区建设,提升一批生态环境较好、基础设施配套、品种搭配合理、适应标准化管理和机械化作业的示范性现代生态茶园(场)。推广标准化生产技术,推进绿色有机、生态循环发展模式[3];推广使用太阳能杀虫灯、色板诱杀等绿色防控技术;推广应用茶园耕作机械、施肥机械和采摘机械,开展茶园无人机病虫害防治的试验与示范;在有条件的茶园探索建立互联网辅助管理系统;积极推进茶叶政策性保险,提高产业抗灾减灾能力。

3.3.4创新加工科技,提升茶叶的安全品质全面推进茶叶加工领域“机器换人”,强化质量安全。按照“连续化、自动化、清洁化”的要求,扶持建设市级标准化名茶厂,并争创省级标准化名茶厂,加快茶叶加工的现代化改造;推行茶叶标准化生产,逐步实现产品质量安全可追溯,鼓励企业通过ISO9000和SC等技术质量认证;鼓励珠茶等大宗茶企业在传承历史经典的基础上,大胆创新,主动融入“一带一路”战略,在国际上打造有影响力的自主品牌;支持茶企运用先进的茶叶深加工设备和技术,提取茶叶功能成分并加工成终端产品[4]。鼓励茶业企业和科研院所开发包括红茶在内的茶叶新产品,研发生产效率高、风味好、受广大消费者欢迎的“老百姓喝得起的好茶”。

3.3.5推进产业融合,提升茶业的休闲品质充分利用绍兴茶产业悠久独特的传统文化因素,与文化、旅游、教育等产业相融合,与绍兴的绿水青山、历史文化和名仕特产进行完美融合,创造独具魅力的“绍兴茶文化”;开发集旅游文化与茶产业相结合、历史遗迹与产品展示于一体的茶文化旅游产业带;在城乡建设30家环境优美、格调高雅、具有浓郁江南特色的“绍兴名茶馆”;鼓励企业与媒体联合开展科学饮茶知识的普及推广,支持社会组织开展“茶为国饮”等活动,倡导健康文明的品质生活,增强全市茶产业的软实力。

参考文献

1周煦朝,李腊梅,张勇,等.茶叶低温气象指数保险试点初探,中国茶叶,2015,(10):13-15.

2孙利育.推进新昌茶业强县建设的几点思考,茶叶,2010,36(1):54-57.

3陆德彪,金晶,毛祖法.浙江省茶科技与产业现状及“十三五”思考,茶叶,2015,41(4):184-187.

4金晶,罗列万.日本静冈茶产业特点与借鉴之浅析,茶叶,2014,40(2):83-86.

The present status of tea industry in Shaoxing City and prospecting quality tea for the 13thFive-Year Plan

LI Lamei, CHEN Xudong,LIANG Xiuhua,WANG Jian

(Specialty technology extension station of Shaoxing City,Shaoxing 312000,China)

AbstractBased on the investigation on present situation of Shaoxing tea industry, we analyzed the existing problems facing Shaoxing tea industry. General ideas, objectives and main tasks for the 13thfive-year plan in Shaoxing tea industry were also discussed.

Key wordsTea industry;present status;13thfive-year plan;suggestions

收稿日期:2016-3-11

作者简介:李腊梅(1982年-),女,河南南阳人,农艺师,主要从事茶叶生产技术推广工作。

中图分类号:S571.1

文献标识码:A

文章编号:0577-8921(2016)02-089-03