关于顶层设计的兵法哲学

2016-07-12常青

常 青

(中共中央党校研究生院,北京 100091)

关于顶层设计的兵法哲学

常青

(中共中央党校研究生院,北京100091)

〔摘要〕以兵法哲学来理解顶层设计,可作以下几方面思考:认识是战略执行的前提,现实中陷入认识盲动和怠战两个极端的人很多,这一问题需要解决;实践是战略执行的过程,正确的认识开始于实践,最终成果来自于主观与客观的统一;战略执行的主体是干部和群众,干部提升自身素质的关键在于善于学习,学习的关键在于依靠群众;当前收入分配领域出现的不均衡、不公平问题考验着顶层设计,需要进一步考虑认识、实践和主体这一系统性问题;顶层设计要从整体性出发,既要考虑微观系统,也要考虑宏观系统。

〔关键词〕顶层设计;兵法哲学;系统性;整体性

习近平总书记指出:“改革开放是前无古人的崭新事业,必须坚持正确的方法论,在不断实践探索中推进。摸着石头过河,是富有中国特色、符合中国国情的改革方法。摸着石头过河就是摸规律,从实践中获得真知。摸着石头过河和加强顶层设计是辩证统一的,推进局部的阶段性改革开放要在加强顶层设计的前提下进行,加强顶层设计要在推进局部的阶段性改革开放的基础上来谋划。要加强宏观思考和顶层设计,更加注重改革的系统性、整体性、协同性,同时也要继续鼓励大胆试验、大胆突破,不断把改革开放引向深入。”〔1〕67-68针对当前改革开放事业面临的极其严峻复杂的形势,我们有必要深入探索关于国家战略的执行问题,以期保存改革成果和发展社会主义,这不亚于一场持久战争。既然如此,我们就有必要到战争这个最艰难、最卓绝、最复杂、最残酷的领域去看看,从战争的战略执行方略去领悟国家战略的执行规律。在这里我们主要从兵家泰斗孙武和毛泽东的军事思想及实践中去探讨顶层设计及其执行规律。笔者通过深入分析毛泽东对孙子兵法的精妙应用,揭示了认识、实践和主体三个方面的战略执行规律。不能否认,改革开放成就巨大,但是从改革开放事业顶层设计的推进情况来看,还是存在一些问题的。有问题并不可怕,只要认识透彻,应对得当,反倒可以更上层楼。面对资本世界的强大力量,先进的共产主义顶层设计只有依托于认识、实践和主体构成的高效运转的能动系统才能达到“知彼知己者,百战不殆”的最高兵法哲学境界。对此,笔者给出了几个具体的运动模型。

一、认识是战略执行的前提

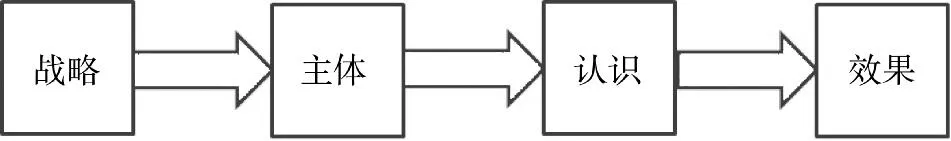

认识是战略执行的前提,认识存在问题,执行基本不可能(如图1所示)。当然也存在“瞎猫碰到死耗子”的情况,但这是小概率事件,我们不予考虑。

(一)认识的两个极端

《孙子·谋攻篇》说:“知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”〔2〕这段话就是孙武对战争胜负规律的总结,属于顶层设计范畴。有的人看到这段话不以为然,认为孙武不过如此,同时认为自己懂了兵法,指挥千军万马若探囊取物。如果这么想,基本上可以判定,此人属于庸才一类。如果不是庸才,就会进行进一步思考,但往往又会陷入两个极端:一是盲动的极端,二是怠战的极端。第一个极端来自于这样的思考:没有一个人能够百分之百了解自己,更不用说百分之百了解敌人。所以,孙武的话就像赵括一样是纸上谈兵。既然我们和敌人一样都不能做到知己知彼,那我们必须现在就打,打成什么样算什么样。第二个极端来自于这样的思考:我们必须按照孙武的指示百分之百了解自己,百分之百了解敌人,才能够战胜敌人。诚如洛克所说:“一个人如果在解证出食物能益人以后方肯来食,在确知了他的事业能够成功以后,才肯来动,那么他便不能做任何事情,只有坐以待毙而已。”〔3〕他们这样就会把过多时间放在战争的准备阶段,迟迟不能开战,错失战机,士气消沉。可以看到,以上几种人都是不可能取得战争胜利的。

图1 认识基本模型

(二)两个极端是普遍现象

现实中陷入认识两个极端的人很多。如对于“代替那存在着各种阶级以及阶级对立的资产阶级旧社会的,将是一个以各个人自由发展为一切人自由发展的条件的联合体”〔4〕的共产主义社会,或者认为是不可能实现的,因此陷入了怠战的极端;或者认为不管能不能实现,马上干起来再说,因此陷入了盲动的极端。当然更有多数人几乎都没有仔细思考过,纯粹是一知半解,一会儿明白一会儿糊涂。要知道,《共产党宣言》就是人类目前最宏大的顶层设计和战略。但这一战略随着共产国际解散、苏东剧变、苏联解体而陷于被动。幸好作为社会主义国家的中国把马克思主义真理和中国国情相结合,创立了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,把共产主义社会的顶层设计推进到一个新水平,形成了新的顶层设计。但这种顶层设计依然面临着执行中的认识问题。不解决这个问题,我们还会犯同样的错误。

二、实践是战略执行的过程

实践是战略执行的过程,以上陷入两个极端的人所犯错误的根源在于其形而上学认识论。只有形而上学者才在绝对不相容的对立中思维,他们认为,“是就是,不是就不是;除此以外,都是鬼话”〔5〕,这种观点局限于孤立、静止、片面的认识。而毛泽东戒除了这些问题,尤其是在中国革命战争的战略实践中很好地实现了孙武的兵法哲学,对此我们必须深入研究与借鉴。

(一)正确的认识开始于实践

毛泽东说:“指挥员的正确的部署来源于正确的决心,正确的决心来源于正确的判断,正确的判断来源于周到的和必要的侦察,和对于各种侦察材料的联贯起来的思索。指挥员使用一切可能的和必要的侦察手段,将侦察得来的敌方情况的各种材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思索,然后将自己方面的情况加上去,研究双方的对比和相互的关系,因而构成判断,定下决心,作出计划,——这是军事家在作出每一个战略、战役或战斗的计划之前的一个整个的认识情况的过程。”〔6〕179-180也就是说,虽然我们不能百分之百了解自己,不能百分之百了解敌人,但我们可以尽可能多地侦察敌方情况和了解我方情况,从而作出基于必要侦察前提下、建立于对敌我情况及对此二者相互关系周密思索基础之上的军事计划。但这样对于庸人、盲动者和怠战者来说还是不够的,并不能消除他们的认识论根源。因为谁都不知道能打胜还是能打败,因为还没有做到完全的“知彼知己”,所以不可能“百战不殆”。

(二)最终成果来自于主观与客观的统一

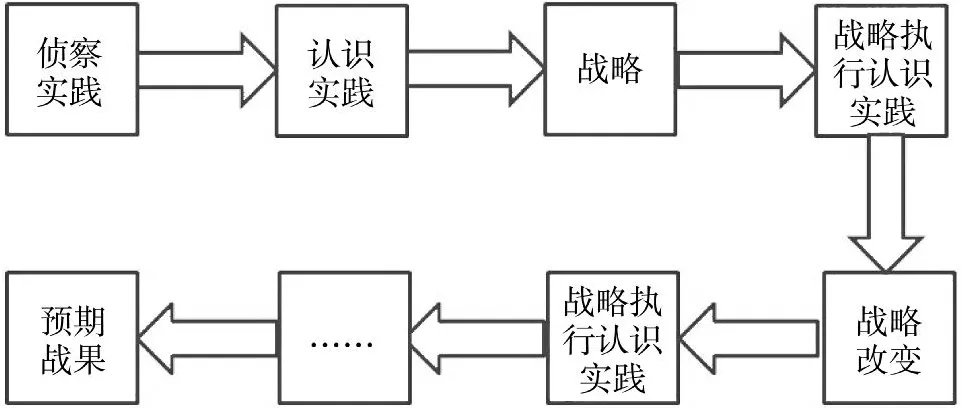

毛泽东说:“认识情况的过程,不但存在于军事计划建立之前,而且存在于军事计划建立之后。当执行某一计划时,从开始执行起,到战局终结止,这是又一个认识情况的过程,即实行的过程。”〔6〕180这段话揭示出了“知己知彼,百战不殆”的秘密。那就是认识—实践、再认识—再实践,直到取得最终的胜利。其中,军事计划建立之前认识情况的过程为第一个过程,其后为第二个过程。那么,第一个过程中的东西是否符合实际情况?这需要在军事计划的执行过程中重新加以检查。如果军事计划与实际情况存在差异,就必须根据新认识,形成新判断,定下新决心,把已定的军事计划进行修订,使其符合新的实际情况(如图2所示)。部分改变已定的军事计划几乎是每一次实际作战的常态,那么全部改变已定的军事计划也不稀奇。庸人、盲动者和怠战者就是在这个过程中稀里糊涂走过来的,然后才会恍然大悟。但总忘不了酸溜溜地说一句:“原来就这么简单?这谁不会?”就像他们一出生就知道“地球绕着太阳转”一样简单。

图2 实践基本模型

三、战略执行的主体是干部和群众

战略执行的主体是干部和群众。群众是不可以选择的,所以关键在于干部,必须抓住领导干部这个“关键少数”。但我们如何去选择这“关键少数”?很明显:庸人、盲动者和怠战者这几种人是不行的。但如何过滤这几种人,使事业所需要的人凸显出来就成为战略执行的关键问题。对此,我们还是要到战争中去寻找答案。

(一)干部提升自身素质的关键在于善于学习

在军事斗争中战略执行的主体是指挥员和战斗员。毛泽东说,“重要的问题在善于学习”,“为什么要组织红军?因为要使用它去战胜敌人”。“那末,关键在哪里呢?我们不能要求事实上的常胜将军,这是从古以来就很少的。我们要求在战争过程中一般地打胜仗的勇敢而明智的将军——智勇双全的将军。要达到智勇双全这一点,有一种方法是要学的,学习的时候要用这种方法,使用的时候也要用这种方法”。“什么方法呢?那就是熟识敌我双方各方面的情况,找出其行动的规律,并且应用这些规律于自己的行动”〔6〕178。可见,我们要选择的不可能都是“常胜将军”,但一定要是“智勇双全”的将军。庸人一定是知行混乱者,既知道得不多也不善于行,很可能是邯郸学步,最终连自己的走路姿势都忘了。盲动者一定是不熟识各方面情况者,他们很难有计划行事。怠战者不作好他们认为必胜的作战计划是很难开展行动的。而我们要选择的“智勇双全”的将军一定是“知行合一”,要熟识敌我双方各方面的情况,并且能够掌握其行动的规律,而且要正确地把这些规律应用于我方的行动,制定执行计划,并在计划执行实践中,再认识各方面的情况,再制定执行计划,继续实践,直到取得最终的胜利。这种方法本质上就是实事求是,学习这种方法就是成功的关键。这种方法要应用于两个领域:一个是应用于学习领域,另一个是应用于实践领域。

(二)学习的关键在于依靠群众

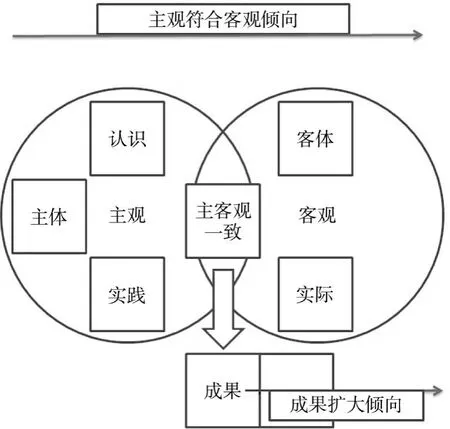

我们还要注意,“智勇双全”的将军即“关键少数”并不具有什么神秘性,更不是天生的,与做多大官也没有什么必然联系。毛泽东说:“从‘老百姓’到军人之间有一个距离,但不是万里长城,而是可以迅速地消灭的,干革命,干战争,就是消灭这个距离的方法。说学习和使用不容易,是说学得彻底,用得纯熟不容易。说老百姓很快可以变成军人,是说此门并不难入。”〔6〕181历史唯物主义历来反对英雄史观,坚持群众路线、群众观点。“历史上的活动和思想都是‘群众’的思想和活动”〔7〕,干部必须坚持群众路线。军人本身来自于群众,军人本身也是群众,军人只是因为掌握了军事规律才成为军人,但这种本领不是一劳永逸的,它必须到群众中、到实践中、到新情况中不断使用、印证、修正(如图3所示)。只有这样才能成为合格的军人。刘邦说:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。”〔8〕刘邦贵为帝王,他都承认技不如人。这个“关键少数”与做多大官没有什么必然联系。从国家战略制定角度来说,实际统帅是张良。从管理国家日常事务角度来说,实际统帅是萧何。从军事行动的完成角度来说,实际统帅是韩信。刘邦本是群众中的一员,尽管后来成为帝王,但在管理国家日常事务方面萧何还是比他强。只是官僚体系一旦形成,就异化于它的母体“群众”了,日渐飞升,高高在上。试问一句:这样的仗还能打胜吗?所以,干部学习的关键在于依靠群众,走群众路线。

图3 主体运动模型

四、当前顶层设计面临的系统性问题

从改革开放事业顶层设计的推进情况来看,虽然成就巨大,但还是存在一些问题。有问题并不可怕,只要认识透彻,应对得当,反倒可以更上层楼。近年来,收入分配领域出现了一些不均衡、不公平的问题,“从最近几次居民收入的调查来看,最高收入10%的和最低收入10%的人均收入差距已经从20世纪80年代的7倍左右上升到目前的25倍左右”〔9〕。这就是我国目前最大的问题,也可以说是最大的政治。“逐步达到共同富裕”战略目标没有实现,也就意味着当前顶层设计需要进一步考虑认识、实践和主体这一系统性问题。

辩证唯物主义认为,世界普遍联系,并由此形成一个系统。恩格斯说:“我们现在不仅能够说明自然界中各个领域内的过程之间的联系,而且总的说来也能说明各个领域之间的联系了,这样,我们就能够依靠经验自然科学本身所提供的事实,以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。”〔10〕毛泽东说:“上面说的是一个战略的行动,或一个战役和战斗的行动。经验多的军人,假使他是虚心学习的……就比较地有把握,比较地能打胜仗。这是在长时间内认识了敌我双方的情况,找出了行动的规律,解决了主观和客观的矛盾的结果。这一认识过程是非常重要的,没有这一种长时间的经验,要了解和把握整个战争的规律是困难的。做一个真正能干的高级指挥员,不是初出茅庐或仅仅善于在纸上谈兵的角色所能办到的,必须在战争中学习才能办得到。”〔6〕180-181毛泽东认为,这样的军人必须做到以下三点:第一,他要摸熟己方部队的脾气,这是一项艰苦的工作。因为部队是一个复杂的战斗主体,它包括指挥人员、战斗人员、武器装备、部队给养等各个部分,同时又要兼顾其总体。第二,他要摸熟敌方部队的脾气,这同样是一项艰苦的工作。因为敌方部队也同样是一个复杂的战斗主体,同样也包括指挥人员、战斗人员、武器装备、部队给养等各个部分及其总体。第三,还要摸熟一切与战争相关的包括政治、经济、地理、气候等在内的其他条件。很明确,战略行动、战役行动以及战斗行动一定要在认识、实践和主体作为一个高效运转的能动系统的基础上才能够取得胜利。任何一个环节出了问题,效果都会差强人意,乃至失败。

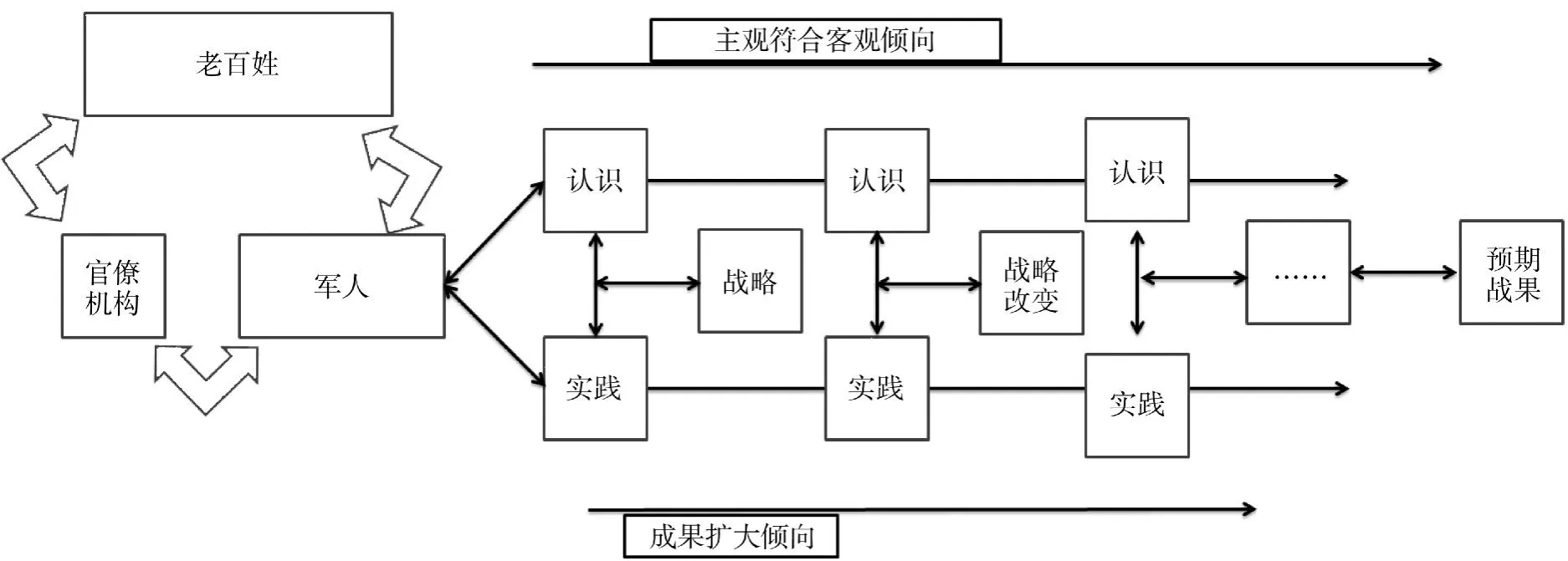

前面三部分我们分别分析了认识、实践和主体,通过分析可以明确看到三个部分各自可能存在的问题及解决方案。我们在这里正是要把这三个环节置于主观和客观一致的宏观运动过程中,揭示其系统性及其与成果的逻辑关系(如图4所示)。

图4 主客观模型

不过,当前顶层设计面临的系统性问题是一个暂时的问题。邓小平同志早在1992年就曾指出,再有30年的时间,我们才会在各方面形成一整套更加成熟更加定型的制度。他在1986年的一次讲话中曾说,“政治体制改革同经济体制改革应该相互依赖,相互配合。只搞经济体制改革,不搞政治体制改革,经济体制改革也搞不通”〔11〕。习近平总书记指出,“国家治理体系和治理能力是一个有机整体,相辅相成,有了好的国家治理体系才能提高治理能力,提高国家治理能力才能充分发挥国家治理体系的效能”〔1〕91,“我们之所以决定这次三中全会研究全面深化改革问题,不是推进一个领域改革,也不是推进几个领域改革,而是推进所有领域改革,就是从国家治理体系和治理能力的总体角度考虑的”〔1〕90。我们党和国家领导人的头脑是清醒的,认识到积累至今的现实问题是一个系统性的问题。认识、实践、主体任何一个出了问题,表现出来的就是一个系统性问题。而这个系统性问题一出,就预示着认识、实践、主体的主要方面都可能有问题。因为这种系统性的合力会拉动认识、实践、主体等各要素偏离正确的运动方向。事实也是如此,两个军委副主席——徐才厚、郭伯雄的贪腐行为就是明证。也就是说,当前收入分配领域出现的不均衡、不公平问题,通过人民军队这个意识形态要求最高的领域都有表现,遑论其他社会领域。

五、顶层设计要从整体性出发

(一)兵法哲学的整体性描述

毛泽东用兵如神的秘密就在于他洞悉了兵法哲学,他和兵圣孙武隔空对话不谋而合。他说:“中国古代大军事学家孙武子书上‘知彼知己,百战不殆’这句话,是包括学习和使用两个阶段而说的,包括从认识客观实际中的发展规律,并按照这些规律去决定自己行动克服当前敌人而说的;我们不要看轻这句话。”〔6〕182毛泽东把孙武这句话活学活用了,他不但看到了学习和使用两个阶段,而且以实际的兵法和战争行动告诉了我们如何学习、如何使用。那就是,一定要在认识、实践和主体作为一个高效运转的能动系统的基础上去学习和使用才能够取得胜利。前面四部分我们分别给出了认识基本模型、实践基本模型、主体运动模型和主客观模型,此处正是要把这四个模型置于一个运动过程中,科学地展示其微观系统和宏观系统的整体性(如图5所示)。

图5 整体模型

(二)顶层设计认识的整体性

共产主义、新经济政策、人民公社、改革开放等都是顶层设计,而且是距我们越来越近的顶层设计。对这些顶层设计的认识不统一,势必会造成执行中的混乱。1983年人民公社制度取消后,很多人认为共产主义实现不了了,改革开放之后出现了收入分配领域的不均衡、不公平问题,很多人认为社会主义也不灵了。但这些人没有看到,1999年,BBC举办了一次千年最伟大思想家评选活动,马克思位居第一,爱因斯坦位居第二。2005年,BBC以古今最伟大的哲学家为题,调查了3万名听众,结果是马克思得票率第一(27.93%),休谟得票率第二(12.6%)〔12〕。西方把马克思视为“资本主义的医生”,由此出现了“从摇篮到坟墓”的福利资本主义。有人戏称“共产主义在西方实现了”,这进一步说明了马克思主义的影响力和正确性。但我们要保持清醒头脑,国内学者在二十世纪八九十年代对福利资本主义的批评中早已指出,福利主义不过是资产阶级国家一种具体的管理职能,一种新的统治形式而已,维护资产阶级的利益,其压迫工人阶级和劳动群众的本质丝毫未变〔13〕。习近平总书记说:“我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期,这是两个相互联系又有重大区别的时期,但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索……不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。”〔14〕同样,党的十八届三中全会以来的顶层设计也是走向共产主义的阶段性战略部署。

(三)顶层设计实践的有效性

巴黎公社、苏联模式、中国模式等都是对走向共产主义阶段性战略部署的实践,这些实践无一不是人们基于对当时客观条件和共产主义认识的基础上进行的。国际共产主义运动在马克思恩格斯的领导下风起云涌,科学社会主义借助第一国际传播到各国工人中,各国工人得以摆脱各种错误思想。科学社会主义与各国工人运动的实践实现了有机结合,使得马克思主义在国际工人运动中取得了主导地位。在1871年3月18日至同年5月28日期间存在的巴黎公社实践是对共产主义理论的一个有力证明。虽然巴黎公社失败了,而且仅仅存在了72天,时间很短,但是,它毕竟是这种顶层设计下诞生的第一个生命,是以前没有过的崭新生命。国际共产主义运动的发展充满了曲折,但总体上来说是由空想到科学、由理论到实践、由理想到现实。1917年11月7日十月革命获得胜利,成立了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国,开辟了人类历史的新纪元,将继巴黎公社之后的共产主义实践又推进到一个新的更高阶段。这个新生命尽管不完善,但它最起码有三个意义:一是它存在了更长时间,二是它展现出了与资本主义不同的生产关系的强大力量,三是它为后继者提供了宝贵的经验教训。诚然,苏联解体后,社会主义阵营遭到了严重挫折。但是,1949年毛泽东领导建立的中华人民共和国依然存在。而且,经过改革开放后,我国目前已经成为世界第二大经济体。尽管经历了“文化大革命”的曲折,尽管收入分配领域出现了一些不均衡、不公平问题,但这种实践探索的“好戏”才真正开始。在习近平总书记领导下,“打虎拍蝇”、“一带一路”、“亚投行”等新举措,标志着新的实践的开始。

(四)顶层设计“主体系统”的关键性

除了马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等作为坚定的共产主义者的“智勇双全”的“关键少数”中的“关键少数”外,相当多的人都是普通人,有些人甚至本身就是投机者,更不用说那些腐败分子。我们不必去列出他们的名字,但我们可以看到一些国际组织不断瓦解。除第五国际外,国际工人组织中前五个国际①已经消失。苏联解体了,很多社会主义国家不存在了。这些失败的实践既是主观认识与客观实际相矛盾的结果,也是“关键少数”选择的失败。共产主义运动作为一种进步的因素和资本主义运动相比较而言,尚且处于量变阶段,而这个量变是一个反反复复的过程。而且这个量是一个很小的量,就比如推开中华人民共和国的窗户,我们看到的是资本主义的大海,而社会主义只是其中的一个岛屿。在这样的前提下想成为参天大树何其难哉!如果“关键少数”不是“智勇双全”的将军们,那么组织不变质、国家不解体才是怪事。但“智勇双全”的将军从来都是不缺的,这世上不缺的就是人才。不过,我们需要一个高效运转的“主体系统”,上下左右前后内外都要能够有效运转并进行交流。但现实中,“只能上,不能下”、“条块分割”、“主仆对立”、“主仆颠倒”、“脱离群众”、“内外交流不畅”、“阶层固化”等情况普遍存在。很显然,这样的“主体系统”是无法对“关键少数”进行调整并保证“关键少数”是“智勇双全”的将军的。因此,这样的主体系统需要通过改革来完善,如消除城乡壁垒,党和群众要携手共进,吸引先进分子入党和清理变质分子出党要成为常态,调整行政区划以打破地方利益,取消审批权限以消除部门垄断,压缩行政层级以实现扁平化管理,完善计划生育政策以提高人口素质,取消户籍制度以确保各种要素流动畅通,等等。总之一句话:要坚决消除官本位。

习近平总书记向党员干部提出了“三严三实”的要求,他曾说:“在各种利益冲突和矛盾面前,党员干部就应坦荡做人,一心为民,视民为根,具有‘利归天下,誉属黎民’的淡泊情怀,努力造福一方、平安一域。党员干部如果失去律己之心,随波逐流,趋利媚俗,放纵自己,就会混淆是非,走上邪路,使国家陷入‘政怠宦成,人亡政息’的历史周期律。”〔15〕这标志着“主体系统”重建激活已经迈出了关键一步。

总之,面对资本主义世界的强大力量,先进的共产主义顶层设计只有依托于认识、实践和主体构成的高效运转的能动系统,才能达到“知彼知己,百战不殆”的最高兵法哲学境界。

〔注释〕

①指第一国际、第二国际、第二半国际、第三国际、第四国际。第五国际,即第五国际联盟(League for the Fifth International),发起于1938年11月,由在巴塞罗那受审的马克思主义统一工人党的七名成员提出,成立于1994年,由几个小的原托洛茨基主义者小组建立。

〔参考文献〕

〔1〕习近平谈治国理政〔M〕.北京:外文出版社,2014.

〔2〕孙武.宋本十一家注孙子〔M〕.上海:上海古籍出版社,2003:57-58.

〔3〕洛克.人类理解论:下〔M〕.关文运,译.北京:商务印书馆,2009:700.

〔4〕马克思,恩格斯.共产党宣言〔M〕.北京:人民出版社,1997:50.

〔5〕马克思恩格斯选集:第3卷〔M〕.北京:人民出版社,2012:360.

〔6〕毛泽东选集:第1卷〔M〕.北京:人民出版社,1991.

〔7〕马克思恩格斯全集:第2卷〔M〕.北京:人民出版社,2007:103-104.

〔8〕司马迁.史记〔M〕.郑州:中州古籍出版社,1994:79.

〔9〕茅于轼.谁亲手制造了贫富差距?〔EB/OL〕(.2014-11-28). http://ucwap.ifeng . com/vampire/vfinance/news aid=92660273 &mid=9f89TE&p=1.

〔10〕马克思恩格斯选集:第4卷〔M〕.北京:人民出版社,2012:264.

〔11〕邓小平文选:第3卷〔M〕.北京:人民出版社,1995:164.

〔12〕李秀伟.马克思的影响与评价〔EB/OL〕(.2015-05-25). http://www.cssn.cn/zt/zt_xkzt/12746/2015mksdzqzzjqsx/2015 mksda/201505/t20150525_2009273.shtml.

〔13〕焦平.国家本质·福利国家·习惯性伪善〔J〕.实事求是,1991(3):33-34.

〔14〕习近平谈“中国特色社会主义”:道路就是党的生命〔EB/OL〕. (2013-01-05). http://politics.people.com.cn/n/2013/0105/ c1024-20099340.html.

〔15〕习近平.之江新语〔M〕.杭州:浙江人民出版社,2007:176.

责任编辑周荣

〔中图分类号〕B804

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1009-1203(2016)03-0021-06

〔收稿日期〕201远-03-31

〔作者简介〕常青(1975-),男,山西长治人,中共中央党校研究生院博士研究生,主要研究方向为唯物史观、社会发展、经济哲学。