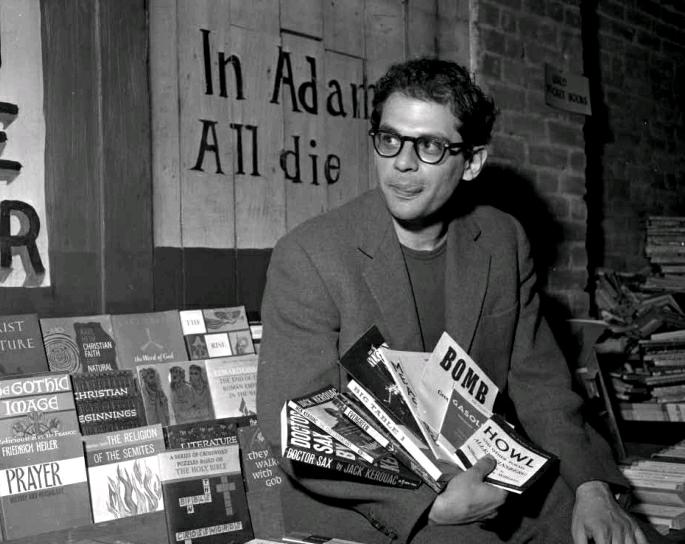

金斯伯格:“垮掉一代”的火车头

2016-07-04刘伟

刘伟

第二次世界大战之后,美国出现的“垮掉一代”不仅是一个重要的文学团体,更是对美国社会产生过深远影响的文化运动。一般认为,“垮掉一代”有三个主要的代表人物——艾伦·金斯伯格、杰克·凯鲁亚克和威廉·巴勒斯,然而对于谁是“垮掉一代”的首要核心人物的问题,却没有一个标准答案。

巴勒斯是“垮掉一代”主要成员中最为年长的一个,尽管他是那个“最不显眼和最不为人理解的人物”,但对这个群体的年轻成员,尤其是金斯伯格和凯鲁亚克,从生活方式到文学创作都产生了巨大的影响。就读于哥伦比亚大学的两个年轻人对现代作家知之甚少,是巴勒斯引导他们接触更具有实验性的作家和诗人。他不仅使金斯伯格和凯鲁亚克陷入了他制造的文学漩涡,甚至“开始慢慢地改变他们的世界观”。因此,巴勒斯通常被称为“垮掉一代”的教父。1997年8月,他的辞世也被认为是“垮掉一代”运动寿终正寝的标志。

但是早在1948年,巴勒斯就因种植毒品受到警方的警告而离开美国前往墨西哥。1951年又因误杀同居女友被迫逃离墨西哥,此后,他长期居住在北非国家摩洛哥。因此,他缺席了正在美国轰轰烈烈开展的“垮掉一代”运动,只是通过书信以及短期的拜访与金斯伯格和凯鲁亚克保持联系。晚年的巴勒斯更是沉迷于各种实验性的超现实主义艺术创作之中,涉足音乐和影视界,与“垮掉一代”的成员渐行渐远,因此很难将他作为“垮掉一代”的首要核心人物。

凯鲁亚克被很多人看做“垮掉一代”的“心脏与动力”,因为他是第一个公开使用“垮掉”一词为这个群体命名的人。1957年,他的《在路上》出版,将“垮掉一代”年轻人追求自由的生活方式做了详尽的描写。另外,他在书中运用的“自发性写作”对金斯伯格等人的创作也产生了巨大的影响。《纽约时报》书评人吉尔伯特·米尔斯坦称:如同《太阳照常升起》被认为是“迷惘的一代”的宣言,《在路上》将成为“垮掉一代”的“圣经”。小说的出版使凯鲁亚克开始被称为 “垮掉派之王”,同时也成为“垮掉一代”的代言人。在接受媒体采访时,他一遍又一遍地被问及“Beat”一词的含义。1959年,《美国大学辞典》编委会还专门请他修订“垮掉一代”的条目,其中有一句“由杰克·凯鲁亚克命名”,足见其影响之大。

然而凯鲁亚克也并未因此成为“垮掉一代”的首要核心人物。首先,他本人并不喜欢“垮掉派之王”这一“美誉”,甚至在接受《纽约时报》记者采访时,否认自己的“垮掉一代”成员的身份,称自己不是“垮掉一代”,而是天主教徒。当20世纪60年代嬉皮士运动兴起时,他的作品被视为“反主流文化”的催化剂,他也被称为“嬉皮士之父”。但凯鲁亚克却试图把自己与之隔离开来,终日沉溺于酒精之中。从他与金斯伯格的通信中可以看到,他曾多次婉拒金斯伯格的邀请,不愿参加“垮掉一代”的宣传活动。他甚至厌恶嬉皮士们,支持美国进行越南战争,与他的老友金斯伯格和当时盛行的反文化运动的青年一代背道而驰。他的好友斯奈德对此做出了很好的解释:“他从不想成为社会和文化运动的一部分,他只想是个作家。”1969年10月21日,一生漂泊“在路上”的凯鲁亚克死于长期酗酒导致的内出血,年仅47岁,过早的离世也使他的影响力日渐减退,直到金斯伯格重建他的声望。

“垮掉一代”著名研究专家比尔·摩根在其2010年出版的“垮掉一代”编年史《神圣的打字机》一书中提出:金斯伯格是这一运动的核心。他把“垮掉一代”比作一列火车,艾伦·金斯伯格就是带动其他车厢前进的火车头。摩根把金斯伯格与“垮掉一代”之间的关系与爱默生与超验主义运动相提并论,他认为“如果没有爱默生,超验主义运动就不会像现在一样引人关注;但如果没有金斯伯格,‘垮掉一代则根本不会存在。”将金斯伯格在“垮掉一代”中的地位提高到如此高度,并非只是出于个人好恶,而是一个较为客观的判断。

第一、作为“垮掉一代”最为重要的代表人物,金斯伯格充当着联系各位成员的友谊的核心。他总是能在不同人身上找到共同点,并把他们聚集在一起,因此这个群体的成员都是或者一度都是金斯伯格的朋友。事实上,整个“垮掉一代”现象可以看作是一个几乎没有什么相似文学风格的、通过与金斯伯格的友谊而联系起来的作家群体。通常,“垮掉一代”的历史都是从金斯伯格1943年底进入哥伦比亚大学开始写起,在那里,他同凯鲁亚克、巴勒斯等人成为朋友,他的加入使这些人真正融为一体。1954年,金斯伯格到美国西海岸的旧金山,在那里与“垮掉一代”的另一个重要群体——“旧金山文艺复兴”诗人结下友谊,并且一起参加了“六画廊”诗歌朗诵会。此后,格雷戈里·柯索、劳伦斯·弗林格蒂、加里·斯奈德等人都一直维持着与金斯伯格的友谊,尽管其中有人曾否认自己对这个群体的归属,但他们仍然一直被公认为“垮掉一代”成员。

斯奈德与金斯伯格的关系颇具代表性。他与 “垮掉一代”的交往主要在其形成的早期,尤其是他作为六位年轻诗人之一,同金斯伯格一起参加了“六画廊”诗歌朗诵会,从此被贴上了“垮掉派”诗人的标签。之后不久的1956年,斯奈德便孤身一人前往日本,研习自己痴迷的禅宗佛教,不再参加与“垮掉一代”相关的活动。尽管他对“垮掉”的头衔有所保留,曾否认自己是一个“垮掉派”诗人,但他却一直与金斯伯格保持联系。特别是在1984年,他又与金斯伯格一道来中国访问,一同出现在苏州城外的寒山寺,而他的这一次访华也正是因为金斯伯格的出现被更多的中国人所熟知,同时也再一次强化了斯奈德的“垮掉”身份。

第二、 金斯伯格首次公开朗读《嚎叫》标志着“垮掉一代”作为一个文学团体,正式形成。《嚎叫》同《在路上》一起,被称作“垮掉一代”的“圣经”,除了像《在路上》一样,详尽地描写了这一代年轻人追求自由的放浪生活之外,还更加深刻地表明了诗人代表他们对美国社会发出的不满和批判。

1955年10月7日,旧金山诗人肯尼斯·雷克思罗思在“六画廊”组织六位年轻的诗人举行诗歌朗诵会,金斯伯格首次公开朗读了《嚎叫》的第一部分,在现场听众中产生了巨大的反响,之后震惊了美国诗坛甚至美国社会。参加此次朗读会的斯奈德曾预言“‘六画廊诗歌朗读会将成为一个‘诗坛炸弹”。事实证明,它最终果真“成为投向诗歌界,甚至整个世界的一颗炸弹”。“城市之光”书店的老板弗林格蒂甚至将《嚎叫》的公开朗读比作惠特曼《草叶集》的发表,模仿当年爱默生对惠特曼的赞赏,致信金斯伯格:“我在一项伟大事业的开端向您致意。我什么时候能拿到您的手稿?”而对于“垮掉一代”来说,这一诗歌朗诵会更是意义重大,因为在那一夜,一项运动从此诞生,尽管每一位作家都有自己的个人风格和独特的观点,但他们永远地被划到了“垮掉一代”这一团体。从那一刻起,他们被这次历史性的诗歌朗诵和金斯伯格极具吸引力的性格联系在一起。巨大的成功和由此产生的轰动效应使这次朗诵会成为“垮掉一代诞生之夜”。

第三、金斯伯格对“垮掉一代”的宣传推广做出巨大贡献。这首先表现为金斯伯格曾尽力帮助“垮掉一代”成员出版作品。由于“垮掉一代”作品的自传性和实验性,该团体在初形成时期,发表作品十分困难,很多作品曾被出版社拒绝。金斯伯格则一直利用自己的关系,为“垮掉一代”成员发表作品而奔走。以巴勒斯为例,1951年,巴勒斯在完成小说《瘾君子》之后将它寄给金斯伯格,金斯伯格不遗余力地将手稿展示给自己在出版社的熟人,希望帮巴勒斯出版该书。特别是金斯伯格一直在催促自己在精神病院里结识的卡尔·所罗门,希望他作为出版商的叔叔能够出版巴勒斯的作品。另外不得不说的是,金斯伯格在《嚎叫》出版之后所引发的官司,也在无意中为他自己和“垮掉一代”其他成员的文学作品的出版起到了推动作用。

除了推广作品,金斯伯格还一直致力于扩大“垮掉一代”的影响,尤其是在人们普遍认为“垮掉一代”作为一个文学、文化运动早已结束的背景下,他仍然在各种场合,利用各种机会进行宣传,夸赞他的“垮掉”朋友们,充当了“垮掉一代”发言人,几乎是以一己之力将“垮掉一代”重新拉回到人们的视野中。其中他对凯鲁亚克的宣传最具代表性。凯鲁亚克1969年去世,进入70年代以后,他的影响逐渐消退,而金斯伯格对此表示无法容忍,只要有机会,他就会向人们提出自己的观点:“凯鲁亚克留下的遗产是他们这一代人的编年史”,希望人们不要忘记他。1988年,他还与另外几位“垮掉派”诗人一起,到凯鲁亚克的家乡洛厄尔,为其雕像揭幕,使凯鲁亚克重新得到了应有的重视和尊敬。

1973年,金斯伯格入选美国艺术文学院,他随后又努力地向学院推荐自己的“垮掉”朋友,最终成功地帮助巴勒斯、斯奈德、弗林格蒂等人加入这一广受尊敬的组织,使得“垮掉一代”作为一个整体,被正统学院派所接受。晚年的金斯伯格曾被邀请成为美国国家图书奖评选委员会委员,他借此机会四处游说,试图使人们认可那些还没有得到充分赏识的“垮掉派”诗人们,如斯奈德和柯索。当这一奖项被授予其他作家时,金斯伯格没有顾及对自己的不利影响,公开对此结果加以批评,也正是出于这个原因,他再也没有受邀担任这一奖项的评委。

任何一场文学或文化运动都不可能由一位主要人物单独完成,确立金斯伯格“垮掉一代”的首要核心人物的地位并不意味着否定其他成员,尤其是凯鲁亚克和巴勒斯对这场运动所起到的重要作用,因为这与金斯伯格多年以来对“垮掉一代”这个群体的宣传是背道而驰的,也是他本人不希望看到的。