《牡丹亭》结构主义叙事学解读

2016-07-01陈兰

陈兰

(深圳大学文学院,广东深圳518060)

《牡丹亭》结构主义叙事学解读

陈兰

(深圳大学文学院,广东深圳518060)

摘 要:运用格雷马斯的结构主义叙事学理论,分别从角色模式、叙事程序和符号矩阵三个层面分析《牡丹亭》,可知其是借助叙事角色结构关系的变化,以离合型叙事模式建构故事,进而表现作品“情不知所起,一往而情深”的主题的。以此为出发点,能更好地厘清作品的至情理念,及其以封建礼法为出路的自由感情的局限性。

关键词:牡丹亭;角色模式;叙事模式;符号矩阵

法国著名的符号学家格雷马斯的叙事语法理论,探讨了文本叙事的表现层、中介层和内在层。其表现层指在义素上的角色模式。[1](P160)格雷马斯区分出三组对立的角色:主体—客体,发送者—接受者,辅助者—反对者。这三组对立角色,可以统筹故事中所有的人物和变体,即任何一个人物和变体都可担当这三种角色之一种或几种。其中介层则指叙事程序。格雷马斯提出了叙事程序的两个公式,认为通过分析叙事程序,可以推理出故事整体的叙事模式。其内在层则指叙事文本结构的深层模式。格雷马斯引入符号矩阵,将列维·施特劳斯的二元对立模式扩大为四元对立模式,并认为四元对立模式之间的关系为逻辑的对立、矛盾与蕴含等。运用格雷马斯的角色模式、叙事程序和符号矩阵等理论分析《牡丹亭》,可以更好地见出文本的人物关系结构、故事叙事模式及其故事意义的建构与表达,并在此基础上,厘清文本的深层含义及其局限性。

一、角色模式

格雷马斯指出,叙事文本关注的是主体与客体之间的关系。他认为,主体在追求客体时,会存在某些引发或支撑其行为的人或力量,此即发送者,而最终得到客体的人则为接受者;在追求客体的过程中,主体或得到一些人与力量的帮助,或受其阻扰,此分别为辅助者和反对者;客体处于发送者和接受者之间,而主体又有其反对者和辅助者。[2](P48)以此理论反观《牡丹亭》,我们发现,在其第一出至第三出中,所有事件均围绕杜丽娘而展开,因此,杜丽娘是行动的发起者即主体,而柳梦梅则一直是杜丽娘所思所想者,故相较杜丽娘而言,柳梦梅始终处于客体地位。在《牡丹亭》第一出至第三出中,以杜丽娘作为行动主体时的叙述脉络可以概括如下:其一,杜丽娘是南安太守杜宝的女儿,师从陈最良;其二,因读《诗经·关雎》,杜丽娘游园伤春;其三,游园归来,杜丽娘于梦中与书生幽会;其四,杜丽娘日夜思念书生,一病不起,弥留之际,要求母亲将她葬在梅树下,并嘱托丫环春香将其自画像藏于太湖石底;其五,杜丽娘向判官诉说死因,魂游阳世,追寻柳梦梅;其六,杜丽娘魂游梅花庵,与柳梦梅再度幽会;其七,杜丽娘还魂,与柳梦梅结为夫妇,前往临安;其八,杜丽娘遇到母亲;其九,杜丽娘得知柳梦梅高中状元,父亲高升;其十,在皇帝的支持下,杜丽娘终于与柳梦梅成婚。具体而言,《牡丹亭》第一出至第三出的故事情节,是由杜丽娘的行动和感情来推动的。也就是说,杜丽娘是这一部分故事的主体。面对春色的美好易逝,杜丽娘深感闺阁寂寞,由此引发出对自身不得纵情以致青春被耽搁的叹息。其天性中的爱好天然,使其成为发送者,而柳梦梅则代表着其所渴求的自由的爱情和婚姻。在杜丽娘(主体)追求柳梦梅(客体)的过程中,传统观念始终阻碍着两人(杜丽娘因思念柳梦梅而成疾,甄氏劝说杜宝给女儿寻一个佳婿,但杜宝恪守“父母之命,媒妁之言”的传统婚姻观,不允可杜丽娘与柳梦梅的婚事,致使杜丽娘魂归枉死城),因此,传统观念及其维护者是杜丽娘行动的反对者。在重重阻扰中,春香、石道姑和判官等人,以各种方式协助杜丽娘(春香帮杜丽娘藏画于太湖石底,判官让杜丽娘以游魂之身重返阳间,石道姑帮柳梦梅掘坟开棺),使主客体能够再续前缘,因此,这些人就是主体的辅助者。

杜丽娘病逝还魂之后,故事并没有结束。在人鬼幽媾和梦中相会时,柳梦梅和杜丽娘虽是自由的,但在现实中,其感情与行为并不符合封建礼法,因此,杜丽娘和柳梦梅的感情需要寻找到一条合法的出路。为此,杜丽娘要柳梦梅去求取功名,以获得杜宝的认可,成就门当户对的婚姻。因此,在剧本的第四出和第五出中,柳梦梅就转而成为故事的主体。《牡丹亭》第四出与第五出以柳梦梅为主体的叙述脉络可以概括如下:其一,柳梦梅父母早丧,科考三场,场场高中;其二,柳梦梅在柳树下读书睡着,梦中遇见杜丽娘;其三,三年后,柳梦梅赴京赶考,被陈最良所救,并在梅花庵拾得杜丽娘画像;其四,柳梦梅与杜丽娘鬼魂相会;其五,柳梦梅与石道姑商议,掘坟开棺,使杜丽娘复活;其六,柳梦梅赶考并高中状元;其七,柳梦梅受杜丽娘嘱托,寻找丈人杜宝;其八,柳梦梅前往淮扬,搭救岳丈,闯太平宴拜见岳丈被抓;其九,柳梦梅被岳丈认定为劫坟贼而遭拷打;其十,柳梦梅被前来寻找状元郎的苗舜宾所救;其十一,柳梦梅在朝堂上与岳丈对峙,最后奉旨成婚,成为翰林院学士。具体而言,在《牡丹亭》第四出至第五出中,杜丽娘是柳梦梅行动的发送者,柳梦梅要完成的是杜丽娘的心愿,而作为封建礼法维护者与受益者的杜宝,则是杜丽娘与柳梦梅爱情的坚定的反对者。最终,剧作家让皇帝来消解杜宝与柳梦梅、杜丽娘之间的矛盾,这也是藉此消除封建礼法与反封建观念之间的矛盾。

由上可见,在角色模式下,《牡丹亭》的故事脉络清晰地显现出来,人物之间的关系及其性格也得到了相应的梳理:与柳梦梅相较,作为发送者的杜丽娘更具有反抗精神,而柳梦梅则更多地处于被动接受的地位,尽管他也是具有力量的行动主体。

二、叙事程序与叙事模式

在厘清人物的角色模式之后,可以通过确定故事的叙事程序,进而推理故事的叙事模式。格雷马斯将叙事程序表述为:NP=F[S1→(S2∩OV)]和NP=F[S1→(S2∪OV)]。其中,F代表函数关系,S1代表动作主体,S2代表状态主体,O代表客体,V代表客体所具有或被赋予的价值,[]代表对动作的陈述,()代表对状态的陈述,→代表动作的函数,∩是合作的运作关系,∪是析取的运作关系。[3]以此分析《牡丹亭》,我们发现,其主要包含两个叙事程序。其一,以杜丽娘与柳梦梅在梅花庵成婚为结束点。这一叙事程序可以概括为NP1=F[S1→(S2∩OV)],即在这一过程中,作为主体S1的杜丽娘,以爱好天然的品性追求柳梦梅。作为客体O的柳梦梅,其价值V正是其所代表的一种随性的爱与欲。在这一叙事程序中,杜丽娘以生命为代价,实现了其美好愿望。这是一个合作的运作关系。其二,杜丽娘与柳梦梅的婚姻得到社会的认可。这一叙事程序可以概括为NP2=F[S1→(S2∩OV)]。在这一叙事程序中,作为主体S1的柳梦梅要获得代表封建礼法制度的岳丈的认可,最终,其愿望得到实现。这也是一种合作的运作关系。

由此,我们可以提炼出《牡丹亭》故事的叙事模式——离合型组合模式,即叙述人物的离别聚合。其故事脉络可以概括如下:其一,柳梦梅与杜丽娘互不认识;其二,在花神的帮助下,两人得以在梦中相会;其三,梦醒后,两人再难相见,生死相隔;其四,两人突破阻碍,人鬼交欢;其五,开棺还魂,两人成婚;其六,皇帝的一道旨意,使两人的婚姻得到社会认可。具体而言,一开始,杜丽娘和柳梦梅并不认识。这属于原初的分离状态。之后,杜丽娘游园伤春,在花神制造的梦境中与柳梦梅相会。这是魂与魂的相聚,是非现实意义上的聚合,因为梦是短暂而虚妄的,而梦醒后的分离则是必然的。故事的转机就在于杜丽娘的死亡。在判官的帮助下,死去的杜丽娘得以与柳梦梅再续前缘,从而实现了人与鬼之间的相聚。身为鬼魂的杜丽娘可以不受人间礼法的束缚,当判官得知两人乃姻缘天定,决心帮助杜丽娘后,其与柳梦梅的欢爱就变得合理合法了,而柳梦梅开棺,让杜丽娘起死回生,则实现了二者人与人之间的相聚;但此时这一姻缘并没有得到封建礼法的认可,为此,柳梦梅必须求取功名,凭借皇帝的旨意让两人的婚姻得到社会认可,才能最终实现其社会意义上的聚合。这种非现实意义上的离合关系,使得一个反传统的故事,最终得以在传统视域下完满结局。这正是故事的高妙之处。离与合贯彻故事始终,使故事一波三折,跌宕起伏。在离合悲欢中,人物的情感充满了巨大的张力。藉此,剧本完好地阐释了其“情不知所起,一往而情深”的至情理念。

三、符号矩阵

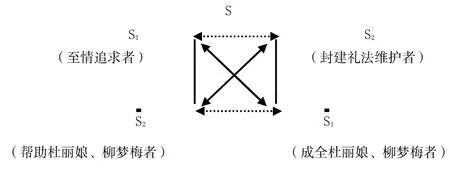

通过分析文本的角色模式和叙事模式,我们便可以得到文本的符号矩阵,从而更进一步地探知文本深层意义上的结构。格雷马斯在《论意义》中讨论了解释文本的矩阵模式。他认为,一个意义S必然存在着一个对立面¯S,因此,任何一个故事义素S1,都会存在着其对立面即S2;相对而言,其又有各自矛盾的对立项,即¯S1和¯S2。[4](P141)由此,我们可以得到《牡丹亭》的符号矩阵图,见图1。

图1 《牡丹亭》符号矩阵

在上图中,S1所代表的追求至情的杜丽娘和柳梦梅,与代表封建礼法维护者的S2(杜宝、陈最良)之间,形成了对抗关系;其中,杜宝与柳梦梅之间的关系最为对立。他们两人之间存在着一个共同的客体——杜丽娘。杜丽娘是柳梦梅的追求对象,而杜宝则要极力维护杜丽娘的传统女子形象;柳梦梅追求至情,杜宝则捍卫礼法,彼此互不相容,矛盾张力极大。从这一意义上说,S1和S2之间的关系,也是个人情感追求与社会意志对抗的关系。¯S1所代表的苗舜宾、韩子才等人,既不是封建礼法的维护者,也并不追求至情的理念;但是,在整个故事中,这几人对促成杜丽娘与柳梦梅的团聚,起到了积极的作用,如苗舜宾资助柳梦梅,并在杜宝拷打柳梦梅时救出了他。而¯S2则代表了成全杜丽娘、柳梦梅者,即春香、判官、石道姑等人。他们成全了柳梦梅和杜丽娘之间的感情。而文本的关键人物皇帝,虽在传统意义上是封建礼法的维护者,但在文本中,他既是杜丽娘与柳梦梅姻缘的支持者,又是封建礼法的维护者,承担了多重功能。最终,文本借助皇帝赐婚,为至情贴上了合于封建礼法的标签,最终使杜丽娘与柳梦梅的至情合法化了。

综上所述,运用格雷马斯的结构主义叙事学理论,对《牡丹亭》进行角色模式、叙事程序和符号矩阵分析,可以厘清作品中人物之间的关系,并探知文本的叙事模式及其意义:在《牡丹亭》中,故事借助主体转换以及离合型组合叙事模式,既凸显了杜丽娘追求至情的坚定意志,也展现了柳梦梅对至情的向往与追求;所不同的是,在柳梦梅这里,功名成为其实现爱情合法化的工具。不仅如此,上述分析更能揭示出文本的深层含义与局限性:符号矩阵揭示出,这一故事的深层结构在于个人意志对封建礼法的反叛,即个体通过努力,实现了其追求至情的目标;而文本的局限性则在于反抗的被消解——个人意志最终被社会意志所束缚。换言之,当其被贴上合法化标签(主体对至情追求的合法化)的同时,即意味着其对抗性的被消解。当然,不可否认的是,在某种程度上,这种对抗仍然是对封建礼法的一种超越。

参考文献:

[1]程小娟.圣经叙事艺术探索[M].北京:宗教文化出版社,2009.

[2](法)A.J.格雷马斯.论意义——符号学论文集(下册)[C].吴泓缈,冯学俊,译.天津:百花文艺出版社,2005.

[3]陈红霞,王琼.《灶神之妻》的结构主义叙事学阐释[J].宜宾学院学报(社会科学版),2011(7).

[4](法)A.J.格雷马斯.论意义——符号学论文集(上册)[C].吴泓缈,冯学俊,译.天津:百花文艺出版社,2005.

责任编辑韩玺吾 E-mail:shekeban@163.com

文献标识码:分类号:I207.3A

文章编号:1673—1395(2016)03—0014—03

收稿日期:2016-01-12

基金项目:广东省哲学社会科学规划项目(GD11YWW06)

作者简介:陈兰(1991—),女,广东兴宁人,硕士研究生。