中国56个民族的由来 读《中国的民族识别》

2016-06-21龙成鹏

文·图 / 龙成鹏

中国56个民族的由来 读《中国的民族识别》

文·图 / 龙成鹏

学者们站在各自的立场重新审视这段历史,提出各种问题和看法。这些讨论一方面提供了更多的细节和知识,但另一方面也造成了许多困扰。从做好民族工作的角度,我们应当去了解这些声音,去了解这段历史与当下的关联。

一

“中国有56个民族”,这既是大众熟知的常识,也是今天民族工作的基本前提。但这个说法,是怎么来的?1979年6月6日,国务院发布公告,宣布基诺族为单一民族,为第56个,之后就没有识别认定新的民族,于是,我们有了“56个民族”的说法。

基诺族和很多其他少数民族一样,起初并没有现在这样的名称,也没有被国家正式承认为一个民族,但在1949年之后,他们获得了名称、身份,甚至连名称的写法经过反复斟酌后被固定下来。促使这一转变的工作,就是民族识别。

作为民族工作的一部分,民族识别工作应该绝大部分已结束(云南是2011年才结束最后一批民族识别工作),但近些年人们对它的关注和讨论,并没有减淡,相反还越来越热烈。学者们站在各自的立场重新审视这段历史,提出各种问题和看法。这些讨论一方面提供了更多的细节和知识,但另一方面也造成了许多困扰。从做好民族工作的角度,我们应当去了解这些声音,去了解这段历史与当下的关联。

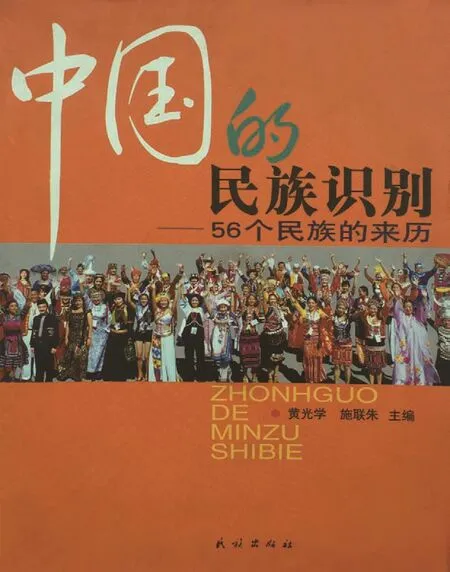

2005年修订重版的《中国的民族识别》对我们了解这项工作会提供很多有价值的信息。这本书由13位民族学者(主要来自各民族院校)集体完成,分6章24节,为我们勾勒了民族识别工作的基本面貌。该书编写于上世纪90年代初,1993年完成初版。当时担任该书顾问的学术权威——费孝通和林耀华都还在世,这两位学者是1950年代最有影响的民族学者,也是民族识别的领导者和参与者,其中林耀华参与了1954年云南的两次民族识别,今天多份识别报告里还有他的名字。

该书的主编是国家民委原副主任黄光学,和该书的大部分作者一样,他也是民族识别工作的亲历者,因此,从这本书中,我们可以看到关于民族识别,比较“正统”的评价和声音。

二

《中国的民族识别》的第一章阐述了“民族”一词的含义和发展规律。书中提及,中国古代文献,并无“民族”一词。这个词汉语中最早出现是1899年,是梁启超最先使用。1903年以后,“民族”才广泛流行。对“民族”一词的起源,实际上不止上述这一种说法,不过,都认为“民族”诞生于1900年前后,且与日本有关。

“民族”一词的传播和随之而来的民族主义的兴起,意义非同寻常,这里要重点介绍一下。毫不夸张地说,它开启了一个新时代,促使中国改变了延续两千多年的王朝模式,并转而追随西方,探索民族国家的现代模式。

这种探寻,落到实处就跟民族识别工作有关。因为中国并不是西方那种单一民族的国家,中国现代国家的建立,并不是由某一个民族独自完成,而是由汉族联合其他各民族共同完成(为此他们提出了一个更有包容性的概念——中华民族)。因此,中华人民共和国建立之后,为了让数十个民族参与政治,参与新国家的建设,就不可避免地要对各个民族的身份、状况进行识别调查。

《中国的民族识别》把民族识别定义为“对一个族体的民族成分和民族名称的辨别”。毫无疑问,这种辨别带有政治使命,但同时也是学术工程。辨别的标准是什么,能否行之有效,是民族识别的工作前提,也是该书第一章和第三章关心的话题。

该书认为,中国民族识别体现的是马克思主义的民族理论,其中斯大林给民族下的定义,影响最为深远。1913年,时年34岁的斯大林这样说:“民族是人们在历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”这一定义,简化之后,就变成了民族的“四要素”,即共同语言、共同地域、共同经济生活和共同的心理素质。

斯大林的这一定义在多大程度上决定了中国的民族识别,是今天学者们还在讨论的问题。不过,从实践上看,中国学者并没有完全照搬这套理论。

这套理论有很多难以被中国消化的东西。举例来说,斯大林(列宁也差不多这样)认为,民族是一个社会发展到资本主义阶段才会出现的人们共同体(其灵感显然源于欧洲历史),所以,如果生搬硬套,那当时的中国几乎没有“民族”,而只能是一些发展程度更高的部族、部落甚至氏族。

但1953年,在一份重要文件中,毛泽东就明确表达了另一种观点,他说:“科学的分析是可以的,但政治上不要区分哪个是民族,哪个是部族或部落。”毛泽东的这个说法,跟绝大多数学者的主张一致。这一观点,对民族识别有直接影响,中国民族,无论大小和发展程度,统一以民族命名(这无疑更体现了各民族的平等)。

斯大林提出的民族“四要素”,在民族识别报告中,经常体现为一种论证策略,因为某某民族,具备“四要素”,所以,它是单一民族。实际情况比识别报告体现出来的更为复杂。早在1956年,民族识别还在摸着石头过河的时候,费孝通和林耀华在《人民日报》的一篇署名文章就讨论了“四要素”在具体运用时的困惑。他们坦言一些被识别为单一民族的族体,他们在语言地域等要素上,有的会缺一两条。比如,景颇族的语言,就不止一种(《关于少数民族族别问题的研究》)。

从《中国民族识别》中列举的情况看,中国的民族识别工作一直是很灵活地运用民族的“四要素”(等于说有时候可以不考虑“四要素”),而且,该书也注意到民族的名称和历史也是民族识别的重要因素。这点不难理解,中国是一个文献和考据很发达的国家,所以民族的历史尽管不成系统,但材料丰富(参看该书第二章关于民族名称和历史渊源)。

简而言之,无论表面上表现得多么循规蹈矩,为了完成民族识别的工作,中国学者都一直小心翼翼地修改着斯大林提供的识别“依据”。下面这段话来自1958年云南的一份识别报告就是生动的诠释:“五项(民族自称、历史、语言、习俗、民族意愿)寻找,必须建立在斯大林同志关于民族的经典定义的全面基础上,并不是另外提出‘新’的民族定义。”(从内容看,这“五项”实际与斯大林的定义有些距离了)

三

相比理论阐述,《中国的民族识别》一书对识别的具体实践提供了更为鲜活的资料。该书第三章把识别分成了四个阶段来勾勒:第一阶段(1949年—1954年)是发端;第二阶段(1954年—1964年)是高潮;第三阶段(1965年—1978年)是中断;第四阶段(1978年—1990年)是恢复。

该书还围绕几种类型,相对详细地介绍了云南、广西、贵州以及其他省份中比较典型的识别案例。其中有的民族被识别为单一民族,关键要素是它的历史,比如畲族、土家族、达斡尔族等;还有的民族在识别过程中,民族语言成了重要参考,云南的彝族、哈尼族和壮族各支系的归并,就跟语言学者的语言分类有密切关系,所以,语言这个要素,就相对凸显出来。

该书的第四章和第六章对民族识别工作成绩和意义进行了阐述,并列举了部分民族识别的遗留问题。遗留问题,主要是部分族别的归并引起争议,比如四川的白马人,西藏的僜人等。这里提供的数字并不是全部,因为以云南而言,克木人、莽人的识别也是当时的遗留问题。当然尽管有遗留问题,民族识别的意义也是显而易见的,这里就不一一引述了。

四

因为成书在20多年前,《中国的民族识别》一书未能反映近些年学界对民族识别议题的研究,但因为篇幅有限,我们这里就介绍其中的一次讨论。

云南民族学者杜玉亭对基诺族民族识别40年的反思,比较有代表性。他是基诺族民族识别工作组的主要成员,某种程度上,基诺族被识别为单一民族,跟他的推动有密切关系。

但看到商业大潮冲击基诺族社会之后,杜玉亭对基诺族的未来充满焦虑。他预言,基诺族文化将在很短的时间消失(基诺族的一些老人对此也赞同)。这样的文化变迁,杜玉亭认为跟基诺族作为单一民族被识别出来有关,所以,这促使他提出对“民族识别理论依据的再认识”。

杜玉亭指出,他(也包括国家)过去20年,为基诺族进行民族识别调查,是因为他坚信民族正如斯大林理论所描述,是一个长期而稳定的共同体(与国家齐寿)。但他没料到的是,这些当初用来判断基诺族是一个单一民族的文化要素,会在短短几十年内走向消亡。

从基诺族身上,杜玉亭总结出中国的民族,在文化特征的维持上,应该分长期和非长期两种类型,汉族是前一类,而人口较少的基诺族则属于后一类。所以,他认为,只有保护好民族的文化,才能避免“族籍迷失”,使民族长久存在下去。

杜玉亭的反思不仅触及到民族识别的理论问题,也触及到当代民族共同面临的发展问题。这些议题,可能不止有一种解释,也不止有一种对策,但杜玉亭的反思,对我们依然是一个有益的提醒:我们当代的民族问题,跟我们之前的民族识别是否有着被我们忽略掉的联系。

(责任编辑 赵芳)