在韩中国朝鲜族社会网络地理特征对其中国认同的影响

2016-06-13周尚意李银河

周尚意 李银河

摘 要:许多研究表明,人们在流动到其他国家后,其族群认同、国家认同会因为迁入地的社会条件的影响而发生变化。这个结论已经毋庸论证,人们需要知道的是影响这些认同的因素和机制为何。在当今世界中,要破解复杂的国家认同问题,需要将影响国家认同的机制做细致分解。研究组设计了一般性分析框架,将社会网络之地理特性作为影响因素,旅居海外公民的母国认同作为影响结果,再以之分析在韩国的朝鲜族对中国认同的变化趋势,并对这种认同变化做一个基本的评价。分析结论是:在韩朝鲜族社会网络的三个地理特征对他们的中国认同有正向促进作用,其一是近年在韩朝鲜族的业缘网络对中国的覆盖度不断增加;其二是家庭长者作为亲缘网络中的核心人物位于中国;其三是中国的国际地位逐渐提高。地理学视角有助于更清晰地分析国家认同。未来需要分析在韩朝鲜族对哪个国家的认同更强,这对移入国和移出国双方或许更为重要。

关键词:韩国;中国;朝鲜族;国家认同;社会网络;地理特征

中图分类号:K91;K18 文章标识码:A

0 引言

许多研究表明,人们在流动到其他国家后,其国家认同会因为许多原因而发生变化[1]。这个结论已经毋庸论证,人们更需要了解的是影响国家认同的因素和机制为何。在当今世界,要破解复杂的国家认同问题,需要将影响国家认同的机制做细致分解。本文以在韩国的朝鲜族为调查对象,设计一个分析框架,将社会网络之地理特性作为自变量,旅居海外公民的母国认同作为因变量,从而分析在韩国的朝鲜族对中国认同的变化趋势,并对这种认同变化做一个基本的评价。

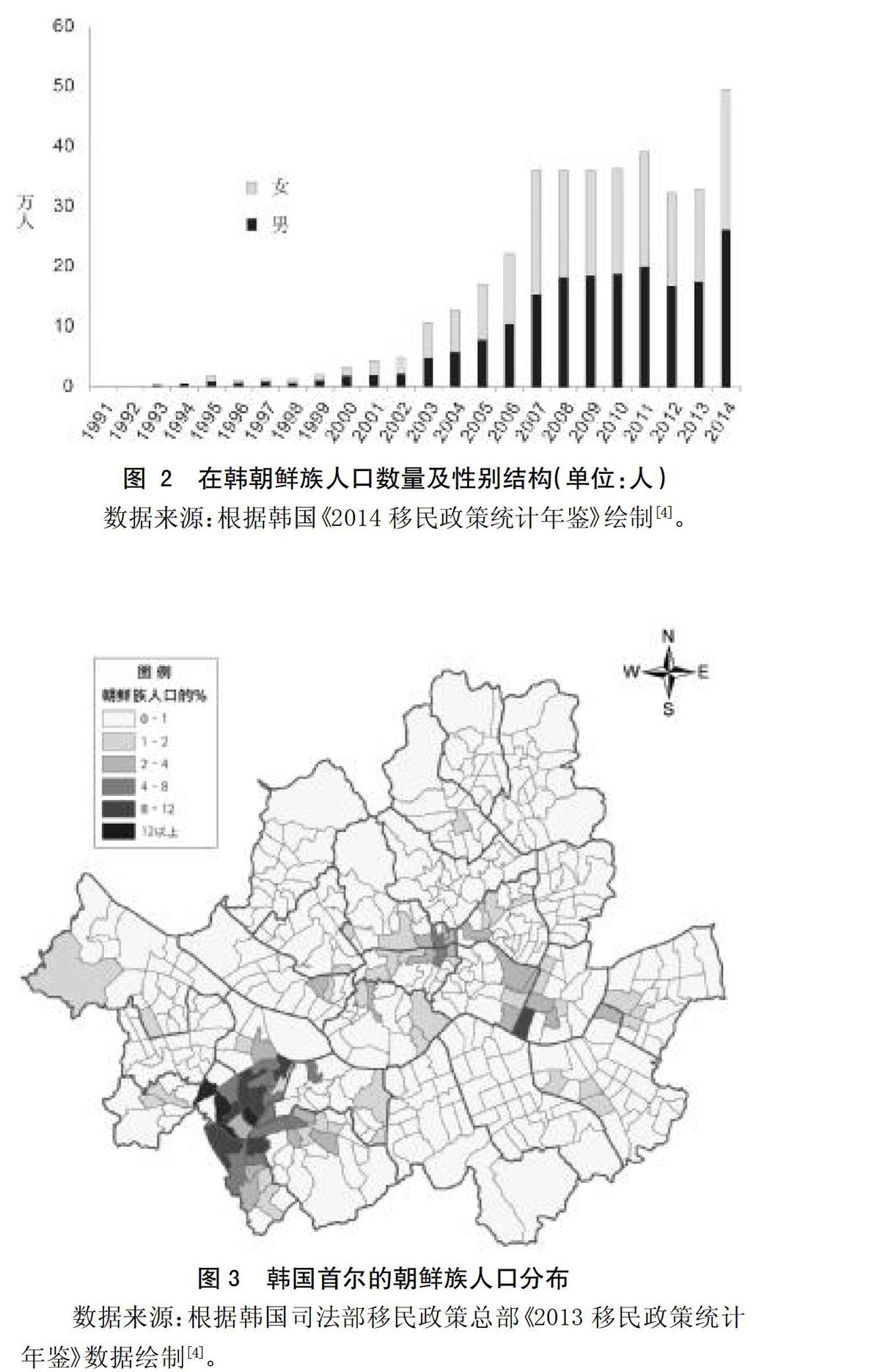

本文中的“朝鲜族”是指持有中国护照的朝鲜族人口。他们与居住在朝鲜半岛上的朝鲜人(North Korean)和韩国人(South Korean)认同为同一个民族来源。在中国的朝鲜族祖先于19世纪后期从朝鲜半岛迁到中国东北,主要居住在延边地区。1952年延边朝鲜族自治州成立,彼时延边朝鲜族人口占全国朝鲜族人口的49.2%[2]。与中国其他少数民族相比,朝鲜族出国的比例相对高[24]。朝鲜族从中国流动到世界各地,其目的地至少有88个国家[3]。由于语言、历史、文化、血缘的关系,朝鲜族人首先选择目的国为韩国。韩国在出入境统计时,把中国朝鲜族与其他民族分别统计,朝鲜族被称为“在中同胞”。至2014年11月,在韩国的外国人中,朝鲜族人口占首位,共588,803人,占韩国外国人口总数的34%[4]。本文所说的在韩朝鲜族既包括长期居住在韩国,也包括暂时居住的、没有获得韩国公民身份的朝鲜族人口。

1 相关文献综述

1.1 国家认同分类及影响因素

对国家认同的定义有许多,例如将之分解为外显认同和内隐认同、公民认同和文化传统认同[5]、宏观认同和个体认同[6]等。本研究不涉及公民认同,因为我们讨论的在韩国的朝鲜族在中国公民身份选择上基本上没有选择空间,只讨论他们面对的传统文化认同问题;本文也不涉及内隐的国家认同,因为内隐的国家认同还需要通过外显的认同来印证。本文也不讨论宏观认同,而是分析个体认同。

影响国家认同的因素分为内因和外因,本文采纳罗卡斯和布里沃尔的分类。他们认为认同具有复杂性,影响因素可以分为三大类(六种):稳定的经验因素(社会结构的、相似性的)、个人属性(需求、价值观)、环境因素(减少资源重要性的因素、增加群内重要性的因素)[7]。有学者认为跨国界人口流动必然导致文化的碰撞。文化碰撞之后可能出现文化敌视或文化融合,这些都会影响到国家认同的变化[8]。还有学者调查表明,全球化的人口流动并不一定导致国家认同变化[9]。作为地理学研究,我们重点分析的是,在韩朝鲜族跨境空间流动(地理现象)对六种影响认同因素的作用。

1.2 社会网络地理特征与国家认同

人口的跨国界移动对国家认同的影响属于文化地理学讨论的问题。这个论题实际上隐含着一个前提性的假定,即一个地方自身会决定在这个地方生活的人们的共同认同。当人们跨出原来居住的地方,新移入的地方会使移入者产生新的文化认同。但是著名社会学家霍尔提出了一个反例,即生活在不同地方的人们也可以有相同的文化认同。地理环境不一定对认同起决定性作用[10]。地理是否无用了?

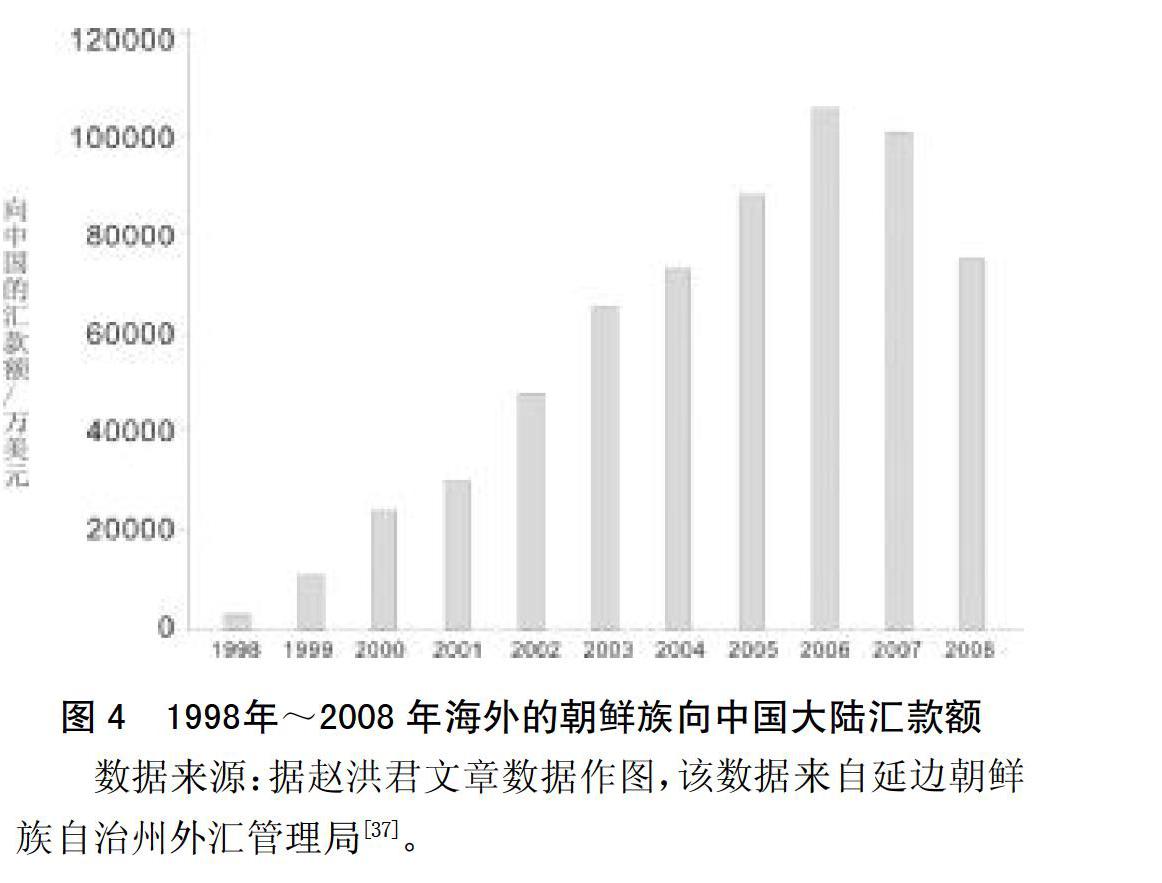

梅西给出了新的地理分析视角,即从区域尺度转换的角度分析国家认同和地方认同。她认为地方是不同尺度的社会关系网络的连接[11]。每个人既嵌入在地方、也同时嵌入在国家,甚至全球中。我们不难理解,一位在韩的朝鲜族,他(她)会同时认同中国/韩国,认同延边/首尔,因为他(她)与这些地方都有密切的社会联系。本文在梅西观点的基础上,尝试建立一个分析框架,将社会学、心理学与地理学融合在一起,进而分析流动到韩国的朝鲜族对中国的认同变化。按照地理学第一定律推导,人口流动一定会改变人与人、人与环境的关系,从而改变其社会网络特征。因此本研究则将社会网络与六种影响认同的因素组合起来(图1)。

与该框架相关的国家认同机制包括:第一,人们嵌入在全球的经济网络中,个人经济上的需求决定其选择在哪个国家谋生。例如有学者分析墨西哥向美国移民,其社会网络经济地理条件的不对称性使得墨西哥人在谋生目的上,肯定是选择移民美国[12]。第二,年轻时期建立起来的亲情关系决定人们选择认同亲人所在的国家。例如有学者分析保加利亚吉普赛人的国家认同,认为家庭对国家认同的影响,与民族、宗教因素的影响一样显著[13]。第三,每个人的文化价值观也决定认同哪个国家。例如,有学者研究以色列建国后的头十年,国家意识形态环境导致一些以色列人开始向外移出,民族认同让位于意识形态认同[14]。再如,有学者指出美国与加拿大在意识形态上建立一种灵活的国家认同和北美(盎格鲁美洲)认同氛围。两国媒体时而强调共同遗产,以塑造出的两国一致性;时而强调不同的历史,以突显两国的差异[15]。

1.3 关于国家认同变化的道德评价

[5] Roth D, Lyons E, Chryssochoou X. National attachment and patriotism in a European nation: A Brit-

ish study[J]. Political Psychology, 2005,26:135-155.

[6] Esses V M, Deaux K, Lalonde R N, Brown R. Psychological perspectives on immigration[J]. Journal of Social Issues. 2010,66(4):635-647.

[7] Roccas S, Brewer M B. Social identity complexity[J]. Personality and Social Psychology Review, 2002, 6:88-106.

[8] Norris P, Inglehart R. Cosmopolitan communications: Cultural diversity in a globalized world[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

[9] Ariely G. Globalization, immigration and national identity: How the level of globalization affects the relations between nationalism, constructive patriotism and attitudes toward immigrants[J]. Group Processes & Intergroup Relations. 2012,15:539-557.

[10] Hall S. New culture for old? [A]// Doreen Massey, Pat Jess (eds.). A place in the world places, Cultures and Globalization[C]. NYC: Oxford University Press,1995:175-213.

[11] Massey D. Marxism Today[A]//Space, place, and gender[M]. Oxford: Polity Press, 1994:146-156.

[12] Andreas P. A tale of two borders: The US-Mexico and US-Canada lines after 9/11[J]. Center for Comparative Immigration Studies, 2003:1-14.

[13] Dimitrova R, Chasiotis A, Bender M, et al. Collective identity and wellbeing of Roma minority adolescents in Bulgaria[J]. International Journal of Psychology,2013,48(4):502-513.

[14] Cohen N. From legalism to symbolism: anti-mobility and national identity in Israel, 1948-1958[J].Journal of Historical Geography,2010,36(1):19–28.

[15] Nicol H N. The wall, the fence, and the gate: reflexive metaphors along the Canada–US border [J]. Journal of Borderlands Studies,2012,27(2):139-165.

[16] Harvey D. From space to place and back again[A]//Bird J et al., Mapping the futures: Local cultures, global changes[C]. London: Routledge, 1993:2-29.

[17] Nowicka M. Cosmopolitans, spatial mobility and the alternative geographies.Office of National Statistics. 2012[EB/OL]. http://www.irsr.eu/issue06/01_Now icka_p1-16.pdf [Accessed 12 October 2014].Office of National Statistics.

[18] Smith I. Poulfelt F. The non-nationals: the emergence of a transnational elite in and around foreign-based headquarters of MNCs. 2014[EB/OL]. http://openarchive.cbs.dk/handl-e/10398/8952.

[19] Kusek W A. Transnational identities and immigrant spaces of Polish professionals in London,UK [J]. Journal of Cultural Geography. 2015,32(1):102-114.

[20] De Leersnyder J, Mesquita B, Kim H S. Where do my emotions belong? A study of immigrants emotional acculturation[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2011,37(4):451-463.

[21] Dietz B. Jewish immigrants from the former Soviet Union in Germany: History, politics and social integration[J]. East European Jewish Affairs, 2003,33(2):7-19.

[22] Entzinger H, Biezeveld R L. Benchmarking in immigrant integration[R]. Rotterdam: the European Commission, 2003:3-50.

[23] Schiller N G, Basch L, Blanc C S. From immigrant to transmigrant:Theorizing transnational migration[J]. Anthropological Quarterly, 1995: 48-63.

[24] Choi S. Politics, commerce and construction of Chinese ‘Otherness in Korea: Open port period (1876-1910)[A]//Andrew P. Davidson, Kuah-Pearce Khun Eng (eds.) At home in the Chinese diaspora: Memories, identities and belongings[M]. London: Springer. 2008,128-145.

[25] Pai H I, Tangherlini T R.(eds) Nationalism and construction of Korean identity[R]. Institute of East Asian Studies, Center for Korean Studies, University of California, Berkeley,1999.

[26] Sun Y. The introduction to the special issue on “Cultural Amalgamation and Identity Construction in East Asia,” guest edited by Sun Yinggang[J]. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences. 2015,8(1):61-63.

[27] Oh J H, Lee J H. Asian values, ethnic identity, and acculturation among ethnic Asian wives in South Korea[J]. Journal of International Migration and Integration,2014,15:73-91.

[28] 黄超. 跨国劳务输出中的族群认同与国家认同 —以延边龙井市龙山村11屯朝鲜族为例[D]. 南宁:广西民族大学,2008.

[29] Logan J R, Alba R D. Locational returns to human capital: Minority access to suburban community resources[J]. Demography,1993,30(2):243-268.

[30] 乔光辉. 在韩中国留学生和韩国大学生休闲阻碍因素比较研究[J]. 学术探索,2012(11):55-57.

[31] 周尚意,孔翔,朱竑. 文化地理学[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

[32] 李银河.■[D].■, 2015:63-64.

[33] 管延江. 中国延边地区对韩国劳务输出问题研究[D].延边:延边大学,2010:130.

[34] Lee Y J, Seol D H, Sung -Nam Cho. International marriages in South Korea: The significance of nationality and ethnicity[J]. Journal of Population Research. 2006,23(2):165-182.

[35] 元锦灵. 沈阳市朝鲜族社会网络结构研究[D]. 延边:延边大学,2012.

[36] 罗澳缔,关炜. 中国延边朝鲜族自治州的移民资本流动[J]. 广西民族大学学报:哲学与社会科学版,2008,3(2):20-26.

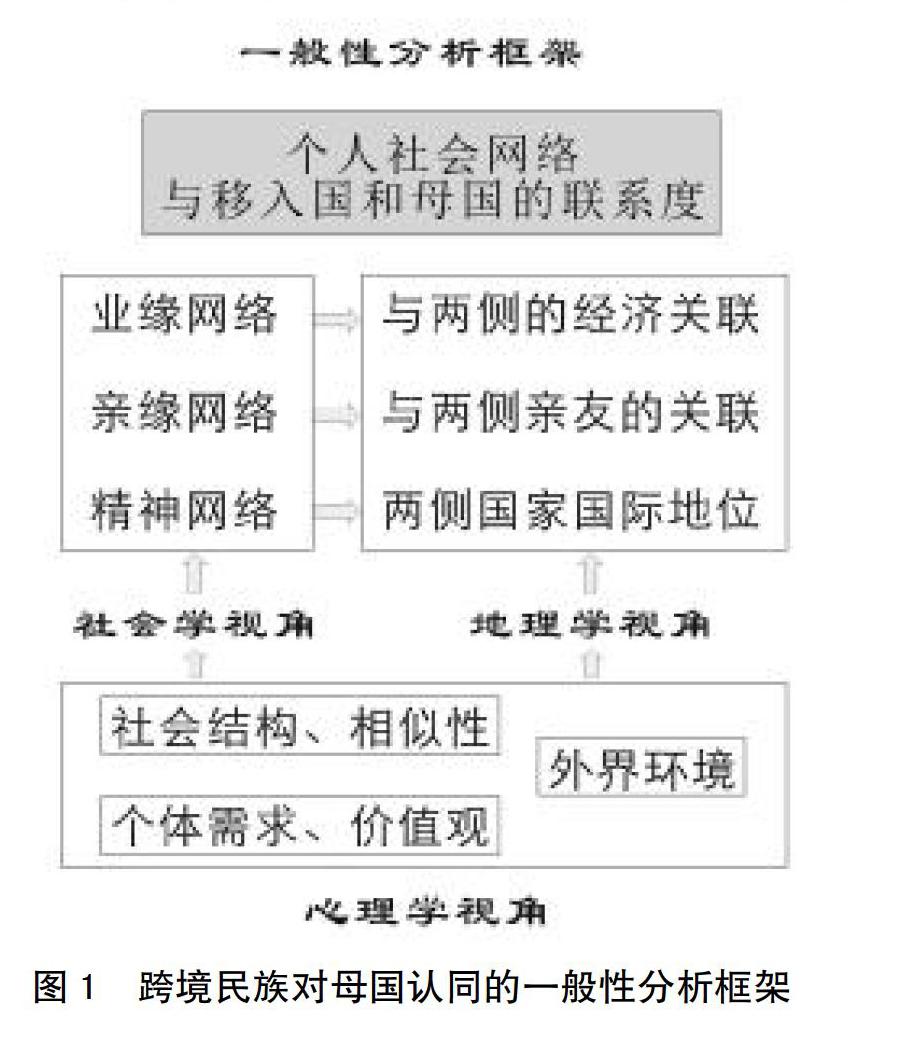

[37] 赵洪君.汇率变化对延边出国劳务汇入汇款影响研究[J]. 延边大学学报,2001,44(1):20-25.

[38] 李从心. 中国留学生在韩国[J]. 侨园,2005(1):12-13.

[39] 王纪芒. 全球化时代中国朝鲜族的民族认同与国家认同—以中国某边疆的朝鲜族为例[J]. 湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2008(4):15-20.

[40] 金益基. 中国朝鲜族青少年现状研究[Z].韩国青少年政策研究院.2007//朴光星. 赴韩朝鲜族劳工群体的国家、民族、族群认同[J]. 云南民族大学学报:哲学社会科学版,2010,27(3):41-47.

[41] 韩国《中央日报》特别采访小组. 反思我们的国外劳动力利用政策[N]. 中央日报,2001-10-22.