书画装裱“画郎中”

2016-06-08王悦阳

王悦阳

由于时间的啃啮和战乱的洗劫,会使画面不清,甚至支离破碎,经过画郎中的修补,这种竖向的跨时代的合作,恢复了山水的壮丽、松竹的清虚、天籁的空灵、风情的旖旎。可以说,一部中国绘画历史,一半就是修复、装裱与再生的“工匠精神”历史。

郎中,即“为郎居中,则君之左右之人也”。在中国古代是尚书,侍郎之下的高级官员;古代的名医,悬壶济世,也称为郎中。后来,这一称谓由高官、名医又延伸到书画装裱行业。古旧字画修复保护,每道工序都必须严格进行,即便良工高手,也难保不会失手揭损毁坏,对修复师功底是一个严峻考验。随着时间流逝,古字画会出现自然老化、破损等现象,为了再现原作的艺术精髓,就需要修复揭裱,所以,历来都把装裱师称为“画郎中”,如专门为吴湖帆裱画的刘定之、上海中国画院的刘益三,以及上海博物馆的黄桂芝、严桂荣等,都被称之为“画郎中”。

“画郎中”,即修复古书画的人,这里的“修复”包括装裱和修复两个层面。装裱就是“裱画儿”,它是古代以保护为目的发展起来的,既有利于作品收藏,又能提高观赏性的艺术体系,自古有“三分画、七分裱”的说法。修复则是对受损作品的抢救,如同医生和病人的关系,分为揭掉旧裱和受损作品修复两部分。其中,前者是装裱的逆向操作。只有把原来的裱饰全部去掉才能对受损作品进行修补,修好的作品再重新装裱起来就完成了修复的全部工作。徐悲鸿曾说:“不论多好的绘画,不经装裱,也显示不出它的艺术魅力。”可见,书画作品不仅需要有名的艺术家,更需要无名的艺术家——“画郎中”,对不可再生文物——古书画的修复。由此可见,“画郎中”的重要性更显突出。

没有“画郎中”,许多古代名画巨迹就早已化为烟尘了。现在看到的董源《溪岸图》是绢本,经现代科学鉴定,发现它是经过了几十次的装裱,绢的经纬的衔接,画面损失部分的接笔补墨,经过历代画郎中的施以“手术”,修补得天衣无缝。古画中的这种情况,在鉴定中是经常能看到的。由于时间的啃啮和战乱的洗劫,会使画面不清,甚至支离破碎,经过画郎中的修补,这种竖向的跨时代的合作,恢复了山水的壮丽、松竹的清虚、天籁的空灵、风情的旖旎。可以说,一部中国绘画历史,一半就是修复、装裱与再生的“工匠精神”历史。

日积月累,精益求精

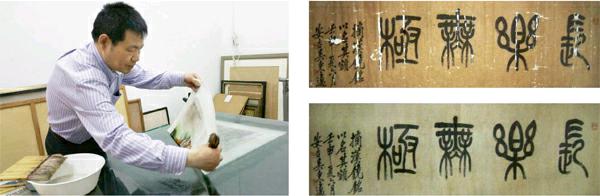

眼前是一幅来楚生的《南瓜图》,修复前已碎成大大小小几十片,可通过画郎中的妙手回春,摆在人们眼前的,却是一幅完整无损、生动清晰之作。再如药翁唐云画的双面扇面,也是经画郎中的妙手回春,才恢复了本来的风采。这张扇面是在“文化大革命”年代,药翁唐云为徐盼秋的夫人方萌画的,一面画红梅一枝,一面画的是石涛风格的山水,不知是什么原因,使之破损不堪,笔画墨彩残缺之处也不少,经过精心修补重新装裱,一树红梅临风而动,青山红树,一叶扁舟放荡于湖面的山水,闲情逸致,别有一番情趣。使这个扇面重现艺术生命之美的,就是当今“画郎中”刘志荣。

刘志荣,祖籍江苏靖江,生于上海,长于上海。1979年拜刘益三为师,后又拜师黄桂芝。刘益三也是黄桂芝的师傅和严桂荣的师叔。书画装裱界自来就有“扬帮”和“苏帮”两个传统。“苏帮”多苏州一带人,身处江南,地位优越,但书画装裱功力不够,所裱的多为婚庆楹幛及丧事挽联,裱功要求不高,又称之为“红帮”;“扬帮”多为扬州人,又称之为“下江人”,出身寒微,社会地位较低,但在书画装裱上以技术取胜,赢得人们的尊重,他们装裱书画多为名迹巨著式古代书画,又称之为“白帮”。远在20世纪四十年代,刘定之、刘益三、黄桂芝、严桂荣就已是上海滩的书画装裱界“扬帮”高手。名师出高徒,他们造就了今天的“画郎中”刘志荣。这样,黄桂芝和刘志荣也就师出一门了。

古人云“痴书者工必精,痴艺者技必良”。刘志荣虽非出身于书画修复世家,但自十几岁开始学裱画、绘画,至今已历练40多年,以精妙的装裱技艺、工写兼能的画艺和博闻广识的鉴赏力,成为当代上海闻名遐迩的装裱名家。只是他生性低调,不善宣传,不喜炒作,只有书画界内部,才对刘志荣的大名如雷贯耳。

遥想当年,“文革”结束,百废待兴,刘志荣怀着对书画艺术无限的景仰,投身于工艺美校书画装裱专业的学习之中,真可谓呕心沥血,废寝忘食。老先生看到有年轻人如此痴迷、热爱,孜孜以求,自然是开心无比,于是把毕生绝技毫无保留,倾囊相授。不要小看装裱技术,实际上是一个繁琐、细致到几近苛刻的传统技艺。刘志荣清楚地记得,刚学艺的第一年,老先生就是要他不断练习刮纸,一方面提高修补技术,一方面体会用刀的方法、技巧和力度。“一开始大家都觉得很枯燥,甚至厌烦,有人还打了退堂鼓。但久而久之,我逐渐明白了,这是基本功,既要把纸刮薄,又不能把纸刮破,不仅是一个熟悉技术的过程,也是一种磨练性情、增强定力的方法。”刘志荣说道,每个刚来做文物修复的人都有同样的体会:复杂的事情简单做,简单的事情重复做。日积月累,则技艺自精。

刚来时什么也不懂,学艺前几年都是先掌握基本功,遵循基本要领,然后自己勤学苦练,最终熟能生巧。“这个过程需要两到三年的时间。”就这样,重复的工作越做越细,越做越精。几年后,刘志荣学习到了精到的技术,自立门户,不仅为唐云、程十发、钱行健等当代名画家装裱书画作品,也开始经手不少古人佳作,无论是民国老画,还是明清手笔,经他的“精心调理”、细致修复,都能焕发出全新的光彩。不仅如此,他还不满足现状,于上世纪90年代只身东渡日本,向邻国的书画装裱业求取真经。尽管日本的书画装裱也源自我国“宋裱”技术,但其历来追求的“工匠精神”,精益求精的传承、创新能力,使得古老的装裱技术在日本得到发扬光大。因此,刘志荣不远千里,东渡扶桑,为的就是取长补短,丰富提高自己的技艺水平。

精工细作,耗费心力

据刘志荣介绍,装裱修复一般分为4个步骤。首先是清洗。一般的古旧书画无论是装裱还是重裱均需用清水清洗或浸泡,纸本画芯遍布霉迹的,得用喷壶将清水轻轻喷洒画芯,有的还需要在霉迹处涂抹药品,再用排笔整体涂刷。第二步是最关键的工序——揭画芯。一般不揭掉原托芯纸,只揭去复褙纸,但若出现空壳现象,就不得不揭掉托芯纸。裱褙浆糊容易粘连,这样就很难完整揭裱,有时候装裱师手一抖都会使一幅古画尽毁。如果揭芯的过程中有零碎纸片,就要用小毛笔蘸水逐步清洗,直到揭净。

揭完画芯便开始修补。修补过程极其繁琐,装裱师不仅要有极高的工写兼画艺能力,还要有对各种旧纸旧画的知识积累,有时候还要染出一些与所修补画芯的颜色相似的宣纸。修补方法一般分为隐补和细补,二者的区别在于位置:隐补是补于纸后面的相应位置,细补是先修补破损处,然后托纸。细补过的作品需要再次修补时,只要将托纸揭开,原补处材料可以保留,并在脱浆处增加糨糊即可,所以说细补更有利于书画文物的保护。最后一步是托芯,这是恢复书画气韵的重要工序。名家们都说托是集洗、揭、补三者工序之大成者。经过这4个步骤,一副古旧书画便能焕然一新。

眼前,躺在“手术台”上的这张古代花鸟画,画面残破、纸张酥脆、断裂折痕严重,犹如一个躯体严重受损的病人。只见刘志荣站在古画前,首先小心仔细查阅每一处损伤,不放过每一个细节。细致全面的诊断是一切后续工作的基础:这门古老的手艺,在长达两千多年的传承中,并没有发展到现代的高科技阶段,它更多依赖于个人的眼力、手艺与经验。

整个修复过程包括水洗、刀挖、火烧以及修补等几十道工序,全凭他手上的技巧。特别重要的就是修补的第一道工序“清洗”,刘志荣将古画平铺在案板上,用喷壶将摄氏50度左右的湿水淋在画上,在确保画心完整的前提下,让纸张充分湿润。在水的作用下,几个小时后,几百年前的古代花鸟画画纸由坚硬发脆,开始慢慢变得柔软服帖。接下来,刘志荣一点一点清洗画纸上的灰尘和脏物,适当控制清洗的程度,故意保留一些岁月留下的自然痕迹,确保干净清爽,又不伤古画神韵。然后,他反复辨识损坏的碎片,找出原作布局中的准确位置,妥帖地将碎片还原复位,每一环、每一步都小心翼翼,尤其在细微之处,更是屏住呼吸,悬腕操作。经过这样长时间的精巧操作,这幅破损的古代花鸟画终于一点一点恢复原貌重又焕发神采,宛若垂死的病人,在医术高超的医师手里重获新生。

对于爱徒的精到技艺,黄桂芝师傅曾这样赞扬道:“曾装裱过不少明、清名人字画,如董其昌、王石谷、王鉴等等,近代如任伯年、吴昌硕、黄宾虹等。特别是黄宾虹六尺山水中堂,朽糟碎破,经洗涤装裱后,如枯木逢春,得到各界人士的赞赏。”这样的评价没有虚辞,而是以事实作为凭证的。

40多年来,经刘志荣抢救修复的古字画涵盖宋、元、明、清和民国各个朝代,作品多达万余幅,作者涉及中国古代书画名人百余位。其中,有吴门画派鼻祖沈周、文徵明,明代中期巨匠唐寅、陈洪绶,明代书法大家傅山、黄道周,清初“四僧”之一的八大山人朱耷,明代“华亭派”书画名家董其昌和清代指画第一人高其佩,以及近代“海派”杰出代表任伯年、虚谷等等,几乎涵盖了中国书画史上的精华。而涉猎题材更是广泛,山水花鸟人物,乃至中堂册页手卷,无所不包。“每修复一件作品,使之还原到曾经的光彩与辉煌,都让我为之激动,感动。这不是什么成就感的问题,而是面对文物,体会历史,感悟文化的精神,那种自豪,那种敬畏,终身难忘!虽然耗时费力,伤了眼睛,费了精神,但九死不悔,矢志不渝!”眼前的刘志荣,虽不高大,岁月沧桑毫不留情地显示在他的脸上,但面对古画,那分从容自信,心满意足,令人难忘。

以诚为本,矢志不渝

刘志荣的工作室名曰“勤荣堂”,取意勤而能荣,这是他的性情和本色,为人为艺一道贯之。无论是书画还是技艺,艺与德,总以德为先,这也正是中国文化的价值核心所在。在书画装裱史上,裱画高手以高超的技术,对书画开刀,把书画分身,移花接木,调包的事,也是屡见不鲜的。刘志荣师从刘益三学裱画数年,满师时,老师为他写的评语是:“德品兼优,忠诚坦率”。黄桂芝为他写的评语是:“我也传教过许多学生,其中最为突出和满意的是刘志荣,该生刻苦努力,一丝不苟和为人忠恳,在学习中精益求精,故而在装裱艺术中不断提高,还有着创新。”的确,生活中的刘志荣为人诚恳,待友真诚,对书画艺术更是勤勉诚恳,无论是新画、旧画,他都以敬畏的态度对之,以装裱为神圣天职,从不掉以轻心。

刘志荣是刘益三的“关门徒弟”,经过数年的口授手传,刘志荣变成一位“开山门徒弟”。刘益三在评语中这样写着:“经我数年对他业务的口试和实践规范检验,包括新旧画托裱揭补及各个科目,均能达到较高水平,为我数十学生中技术水准之标首。”刘益三85岁那年,药翁唐云交来一张画要装裱,老师深情地对这位学生说:“志荣,我的手开始颤抖,这只盘交给你,否则我封不了门,你拿去裱,就是接替我,来为这些老朋友裱画吧!”这是老师传钵时庄严的嘱托,刘志荣一直铭记在心。

装裱旧画,如医生诊病,然后才能对症施药,药到病除。旧画的病因很复杂,有的画看起来画面还很完整,但画心酥了,经不起提拉;有的画看起来破损不堪,但骨子里还很好,这就要用不同的方法揭裱。旧画都要去“黄”,去黄时要用热水烫,可使画恢复本来面目,如果用药水去“黄”,画面就会变黑,再也无法恢复了……旧画装裱不只是技术,还需要文化。刘志荣每每谈起裱画“经”,顿时让人觉得,这里还有着许多科学的、文化的学问,真可谓博大精深!

面对赞扬与荣誉,刘志荣并没有昏昏然。掌握着精到的技术,传承前辈技艺,却也没让他变得自高自大,反而一如既往地以诚待人,勤勤恳恳。面对书画装裱需求日益增大的今天,刘志荣有着清醒的认识:“书画装裱的人是多了,但旧书画修复人才太少了,”一说到此,刘志荣就很焦急,“修古画,首先要会画画,山水、人物、花鸟、书法都得精通。还要会修复、装裱,这得经过多年磨练才能下手。目前全国这样的修复师不是太多,而是太少。”加之古书画修复的技术要求高,材料要求也高,越来越难找到能与古画相匹配的老纸、旧墨,在技术层面上为修复古画增添了不小的难度。更何况刘志荣也已到了即将退休的年纪,无论是眼力、体力,都已不复当年,这一门绝技的传承与保护,也就成了迫在眉睫的重中之重了。