谈贝多芬谈对钢琴协奏曲体裁的“改革”

2016-05-30吴家军

吴家军

内容提要

本文以《E大调第五钢琴协奏曲》为例,通过对其音乐结构规模的“改革”、戏剧性交响思维的“改革”、传统华彩乐段、对峙陈旧公式的“改革”几个方面来阐述贝多芬对钢琴协奏曲这—体裁在创新方面所做的贡献。

关键词

贝多芬 钢琴协奏曲 改革 音乐结构 戏剧性 华彩乐段

“毫无疑问,这是所有已经创作出来的协奏曲中最富创造力、最富想象力和最引人注目的作品,同时也是在技巧上最为艰深的一部。”这是1811年11月贝多芬《E大调第五钢琴协奏曲》在德国莱比锡首演后,《大众音乐报》杂志对这部作品的评价。这部协奏曲创作大约在1808-1809年,紧接在第五、第六交响曲之后,其成熟的写作技巧,交响性的构思,坚忍不拔的斗争精神和热爱生活的热情都渗透到协奏曲中。使这部作品以其排山倒海的气势,鲜明柔和的抒情和无比刚毅的英雄气概屹立于同时代的协奏曲之上,作品丰富的思想、辉煌的“帝王般”气势(尤其的第一乐章)、第一和第三乐章胜利性特点,以及结构的复杂程度、独奏和乐队的关系上,都是无与伦比的,当时被誉为无可争议的“协奏曲之王”,故此被人们冠以“皇帝”之称,并沿用至今。

钢琴协奏曲是为钢琴和交响乐队而写的一种多乐章大型作品,有竞争、协作两种相矛盾的含义。莫扎特吸取了卡·非·埃·巴赫和约翰·克里斯蒂安·巴赫的创造成果,通过自己大量的创作和演出实践,确立了近代钢琴协奏曲的形式,使独奏乐器同乐队处于平等地位。由于莫扎特对钢琴协奏曲的观点,使其不可能表现出戏剧性的矛盾冲突和强烈的激情色彩。而在贝多芬的钢琴协奏曲中,一改奠扎特对协奏曲的观点,特别是《第五钢琴协奏曲》则完全脱离了维也纳乐派的程式化模式,创造出一种独创性的风格,在音乐中体现出英雄性的形象、宏伟的激情、尖锐的冲突、戏剧性的斗争等,与莫扎特对协奏曲的观点相去甚远。贝多芬赋予协奏曲体裁一些新的特征,对其进行了“改革”。

1.音乐结构规模的“改量”

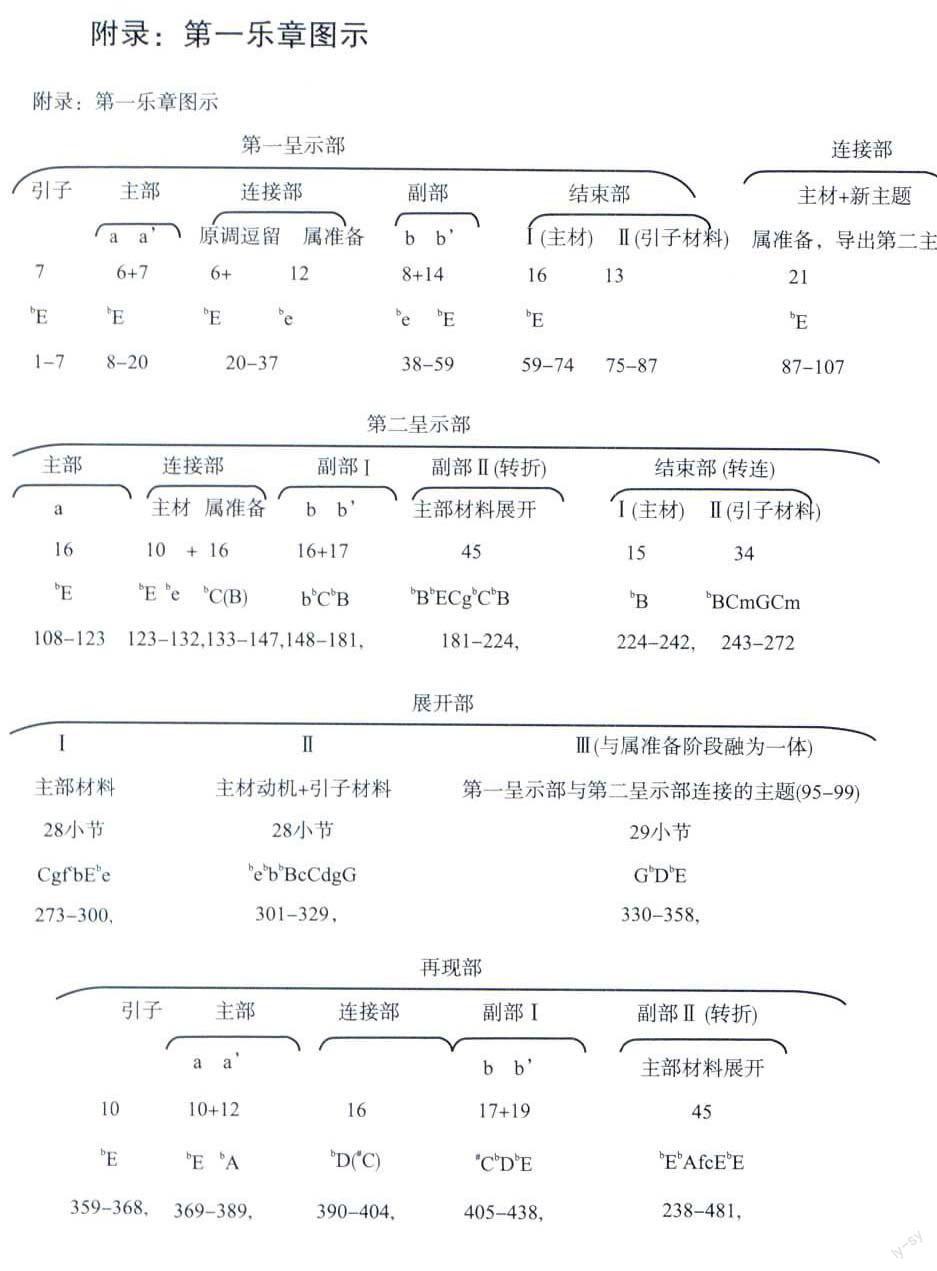

贝多芬《E大调第五钢琴协奏曲》继承了之前钢琴协奏曲所确立的双呈示部结构和快慢快三个乐章的布局,但与之前钢琴协奏曲相比,无论从整体规模还是局部各部分规模都进行了“改革”。从宏观上看,由双里示部奏鸣曲式结构的第一乐章为578小节,由回旋奏鸣曲式结构的第三乐章为431小节,它们比之前协奏曲规模庞大。从微观上看,如在第一乐章中,第二呈示部(108-272小节)比第一呈示部(1-107小节)规模大,是符合传统协奏曲结构规模布局的特点,但对主、副部主题,附属部分的连接部、结束部,以及展开部等部分规模进行了“改革”,形成了较为庞大的结构,并且在两个呈示部主题材料的布局上也形成一致。如在第二呈示部中,从108-123小节的主部主题由一个16小节的展开性乐句构成,78小节庞大的副部主题(148-224小节)与主部主题形成强烈对比;连接部规模达到了26小节,结束部(224-272小节)规模达到了49小节;由不同材料结构三个阶段的展开部(273-358小节),规模达到了85小节;收尾部(481-578小节)分为六个部分(见附录)规模达97小节之多。宏大规模的《第五钢琴协奏曲》体现出贝多芬在结构方面的“改革”。

2.戏剧性交响思维的“改革”

戏剧性是一个文学概念,在音乐中主要表现为对比或对立的音乐形象,在相互影响和矛盾冲突中发展变化。贝多芬的作品具有深刻的思想内涵和哲理性以及音乐发展的逻辑性,为了塑造斗争、英雄的形象,他在音乐形式上做了许多改革,从而使作品中奏鸣曲式更加完善,发展更加统一。这部作品通过对乐思的呈示、对比、展开、矛盾冲突、矛盾解决等相应的陈述手段,在富有严密逻辑的音乐进行中表现出戏剧性。

2.1主题创作所体现的戏剧性

主题是音乐发展的基础,在《第五钢琴协奏曲》第一乐章的主、副部主题创作中,充分表现出了在拿破伦战争动荡岁月里金戈铁马的斗争气氛,主题之间强烈的对比、冲突以及激烈的展开,使音乐具有强劲动力。主部主题由三个材料构成(见谱例1),在第一呈示部中是由6+7重复性主题材料的两个乐句构成,而在第二呈示部中,集中对材料1进行展开发展,形成16小节的一个展开性乐句,伴随着附点节奏、三连音节奏、十六分音符节奏型的逐渐加密。音响紧张度的逐渐加强,造成主部主题内在张力性的增强,使音乐本身表现出强烈的戏剧性特征。

副部与主部的对比与冲突。也体现了此曲主题创作的戏剧性。首先在主题性格上形成对比,主部主题以级进迂回结合下行分解和弦和上行纯四度跳进形成热情奔放旋律,尽显对美好未来的憧憬;副部主题以级进跳跃的旋律结合弱力度演奏形成进行曲风格特征,尽显对胜利充满希望的乐观自信。其次在调性布局上,在第二呈示部中,主部主题的号角性音调由单一的bE大调构成,副部主题整齐划一的跳跃性音调,由b、C、B、E、C、g、C、B等调性频繁转换构成,使副部表现出极强的张力。由于主题本身和主题之间表现出强烈的戏剧性变化和对比,使这部作品整体上体现出强烈的戏剧性特征。

2.2主题贯穿发展所体现的戏剧性

主题采用变形的贯穿发展,是这部钢琴协奏曲的戏剧性表现的重要特征,通过一个基本主题在不同乐章和每一乐章各个阶段的变化和发展。既体现了统一又体现了对比,来呈现音乐的戏剧性和张力。

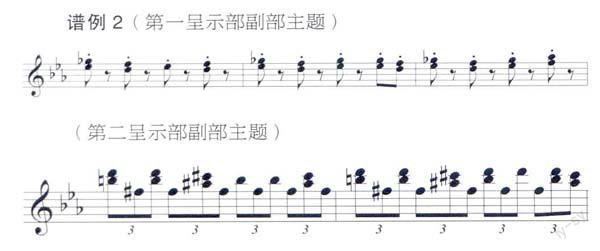

在第一乐章中,副部的主题音调来源于主部材料1中的级进音调和主部材料2中的节奏材料。(见谱例2)

展开部的第一阶段(273-300小节)展开了主部材料1和材料2;第二阶段(301-329小节)展开了主部材料3的节奏材料和引子中的音阶材料;第三阶段(330-358小节)频繁闪现主部材料1的音调。在第二、第三乐章中,主题旋律音调由第一乐章主部主题旋律音调的变形构成,使主部主题以变形方式贯穿于第二、第三乐章中。第一乐章主部主题的旋律音调以变形的方式还贯穿于第二乐章和第三乐章。

2.3结构布局所体现的戏剧性

结构布局除了指曲式结构之外,还指主题的特性及其发展的关系。在这部作品中,除了以奏鸣曲式结构的第一乐章和回旋奏鸣曲式结构的第三乐章体现出戏剧性结构特征外,各乐章主题性质的对比及展开也体现出戏剧性的对比,如第一乐章中,主、副部调性对比、性格对比、力度对比、织体对比、陈述结构对比、规模对比等,构成音乐发展的动力,体现出典型的戏剧性结构布局;又如在副部主题中出现的转折(181小节开始),是运用主部材料1和半音下行级进三连音节奏材料,以模进分裂的手法进行展开发展,在副部中造成局部高潮的出现,使副部主题与主部主题造成强烈的对比甚至冲突,增强整部作品的戏剧性变化。同样.在展开部中主部材料的展开、相同主题材料的竟奏(302小节),及在不同调中音阶的上下行进行,所造成音响上的冲击力,对全曲的动力性增强、高潮的出现、结尾的处理等都产生重要影响,体现出戏剧性结构布局的特征。

3.传统华影乐段及对峙陈旧公式的“改革”

在钢琴协奏曲中,为了给演奏者一个炫技的机会,常使用华彩乐段。这是古典时期钢琴协奏曲的一个重要特点,这一特点来自18世纪歌剧咏叹调中歌唱家们炫技。

贝多芬《第五钢琴协奏曲》华彩段创作具有重要里程碑式的意义,这是因为作曲家把一个简洁短小的华彩段(演奏时间大约为40秒)写在谱面上,并写道:“Non si fa una Cadenza,ma sattacca subito il seguente”,意思是说,演奏者不要即兴去演奏华彩乐段,按照写好的接下去演奏,并且不允许演奏者增添任何乐谱中没有的东西,而在贝多芬之前的钢琴协奏曲及贝多芬第一到第四钢琴协奏曲中,华彩段都是由演奏者即兴演奏、或由演奏者本人事先创作或选择好华彩乐段版本。在贝多芬《第五钢琴协奏曲》中,作曲家将华彩乐段作为第一乐章不可分割的部分,来进行整体构思创作。

华彩乐段虽然短小(19小节),为了弥补这一情况,贝多芬在乐章最开始和再现部开始的地方,创作了华彩性写法的炫技片段。不是大段落的独奏,而是局部性的。它还可以出现在其它部位,如第二呈示部开始,华彩性导入(或称华彩导入段);又如第一呈示部开始有时有华彩性引子。后来有些作曲家更愿意将华彩性的炫技融入到乐曲的整体陈述过程中,来时刻展现演奏家的高超技巧,而不再设专门的华彩乐段。从此以后作曲家大多效仿他的做法,钢琴协奏曲的华彩段都由作曲家本人创写。在第五钢琴协奏曲的第一乐章中,尽管采用双呈示部的奏鸣曲式,但对于管弦乐大段的演奏之后主奏乐器才进入的写法进行了“改革”,取消了先前惯用的独奏与乐队全奏相对峙的陈旧公式。

贝多芬丰富了华彩乐段的创作手法,增强了其在协奏曲中的功能,强化了钢琴与乐队之间的联系,使钢琴协奏曲得到充分的交响化发展。其宏伟、深刻的构思,使协奏曲这一体裁的发展向前推进一大步,并为舒曼、李斯特和勃拉姆斯的浪漫主义协奏曲的进一步发展打下基础。