“Infrared before”

2016-05-30陈思

陈思

内容提要

“lnfrared before”(1986)是卡姆兰·印斯创作的交响乐作品。该作品尤其在音高组织手法上彰显出作曲家卓绝的写作技巧与独具特色的个人风格——包括材料选择的策略性、音高统筹布局的合理性以及音高诸要素之间的关系处理等等。

关键词

“Infrared before” 音高 卡姆兰·印斯

卡姆兰·印斯(Kamran Ince)是活跃于当今美国乐坛的土耳其裔美籍作曲家。其音乐具有鲜明的民族特色、强烈的戏剧冲突、率真而简约的淳朴气质以及个性化的结构布局,在众多当代作曲家中脱颖而出——他将土耳其民族音乐、简约主义音乐和新浪漫主义音乐元素去糙取精、兼收并蓄,创造了其独有以东西合璧彰显个性的“印氏”风格。《洛杉矶时报》称之为“罕见的具有异国情调的现代音乐”。

印斯的音乐根植于伊斯兰音乐文化的丰沃土壤,同时亦含有其他民族音乐元素,他发展音乐的核心技术手段“变奏”便是土耳其音乐文化中的精髓。在诸多变奏手法中,他尤其擅长运用“双主题变奏”来构筑结构庞大的音乐作品。这些主题大多是短小的动机,贯穿于作品始终——在先期的变奏段落中,A、B主题变化甚微,随着音乐进程的推进逐步发展成为性格迥异的“变形主题”。或者,“变形主题”由新材料代替,主题材料作为隐性线索。在音响观念上,印斯偏爱于采用调性与无调性相结合的方式以制造音响的戏剧张力——他遵循泛音列的科学原理,将“有调”的部分置于低频,而在高频中采用“音块”式的脏化音响。此外,他还擅长利用“三度”调关系以增加音乐的色彩性对比并求得良好的其振效果。本文将以卡姆兰·印斯的交响乐作品“Infrared before”为例,从“音高”的角度来梳理作曲家的创作思路。

“Infrared befere”创作于1986年,是印斯为其交响乐作品“Infrared”(1985)续写的序篇。由于某种原因,这部作品几乎没有伊斯兰音乐的痕迹(其早期作品大多如此),主要采用西方音乐语汇,但依然彰显了作曲家卓绝的写作技巧与独具特色的创作风格。

1.并置性结构

并置性结构的概念不等同于并列曲式(不同材料的并列连缀),它是指音乐作品的各部分之间相互对比又彼此关联,这种内在联系使音乐的发展变化始终不偏离航向,有助于向心力的保持。并置结构关系的建立主要取决于音乐作品的第三部分,即该部分不再承担再现功能而采用与前述材料具有某种传承关系的新材料,既保证了材料的统一性又获得了新鲜的听觉感受。

“Infrared before”的并置性结构建立在“新”材料(c主题)的基础之上,即新材料使音乐发生了阶段性的对比变化,促成了并置性结构的形成——主导主题(A主题)的贯穿使音乐在无限的变化中仍然不偏离航向而始终保持着向心力;从B主题呈示完毕至第三部分间,B主题一直未出现在主奏声部中,但其音高材料一直贯穿于伴奏声部,为后续的A、B材料转换作了铺垫(从第三部分开始,B主题材料转至主奏声部);第三部分的“新”材料是对B主题材料次要部分的截取,由于它在前述中不曾被展开或强调而仅仅是转瞬即逝,因而该作品第三部分并不具有真正的“再现”结构功能。

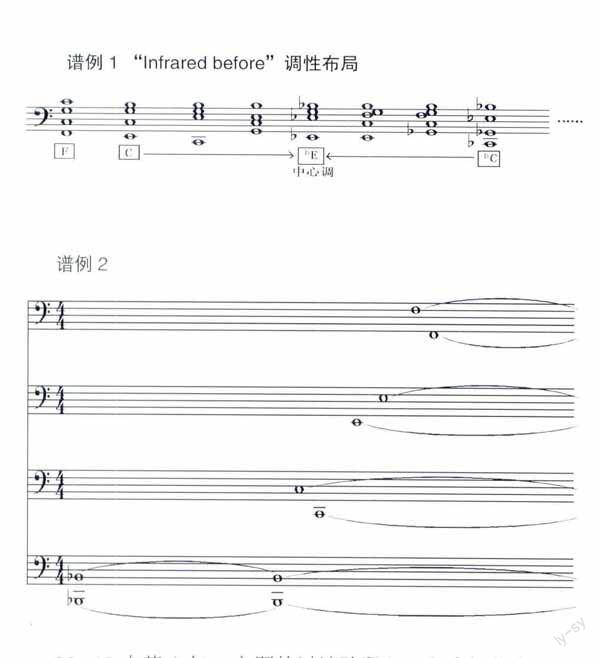

2.“三度”调关系

“三度”调关系即建立一个中心调,并由此延伸出与之形成大、小三度关系的其它调性。这些调性之间的“网络式”关系是建立存泛音列基础之上的,比如:将c调作为中心调,与之构成三度关系的凋性包括E、bA、bE及A。其中,E处于c的上行泛音列(即C、c、G、C、E、G……),hA处于c的下行泛音列(即bA、bA、bE、bA、c……),而A处于E的下行泛音列,bE处于bA的上行泛音列。在印斯看来,这种“网络式”关系不仅能增加音乐的戏剧张力,还对整体音响共振(共鸣)(“thebresonance of the music overall”)效果起到积极作用。

3.音高逻辑组织

引子的核心材料为bB、C、E、F。这些音分两组按照由低到高的顺序依次进入,形成了双层三声部和声式长音。所有声部均处于低音区并按密集方式排列,营造出阴郁、污浊的音响底色,而弦乐震音(各声部皆有)与打击乐的膜鸣音效相配合,令原本就很暗淡的音响色泽变得更加阴郁:

22-43小节(向A主题的过渡阶段):和声织体由双层减为单层;由bB、F、bB、D构成的大三和弦具有转折性意义,它标志着新阶段的开始,对A主题材料具有预示作用。A主题的进入标志着音乐主体部分的开始,它具有c调与F调的双重调性特征,为后续的多调性及音响分层埋下伏笔:

体现出五声调式的风格特征,与A主题的大调式风格形成反差;和声声部的调性由F转为c,与旋律声部达成一致。从78小节开始,和声声部在经历了调性的连续转换之后发生了本质性的变化:(在85小节处)和弦由原来的三度叠置结构变为二、四、五、六度的复合型结构——它建立在五声调式的基础之上,是B主题材料在纵向结构中的体现:

在121小节处,作曲家在A主题中附加了新的声部以增加旋律的厚度;他还通过扩大和弦张力(在原和弦的基础上附加小二度音程)以及增加织体层次来丰富音响,为即将到来的音响分层作准备:

从152小节开始(c主题进入),各乐器组承担起不同的织体职能导致音响自动分为多个层次:旋律声部-木管组高音乐器-(音簇-G主题);节奏音型-铜管组(三度叠置和弦-A主题材料),木管组低音乐器+大号(五声性和弦-B主题材料);伴奏音型-弦乐组-五声性和弦(B主题材料)。中、低音声部均由调性支持,协和音响依然占据着主导地位;c主题的非协和音响对主导音响构成一定冲击,是促成音乐戏剧张力的重要因素:

192-204小节是整个乐章中音响最为复杂的段落:(1)铜管组各乐器声部的分工不同,且发生调性分歧——小号、长号、大号声部演奏A主题材料,B音与bB半音的对置导致双调性的产生;圆号声部演奏c主题材料,调性不断游离。这样,铜管组内部便形成了多个调性的重叠。(2)木管声部演奏c主题。主题材料虽由音簇变为三度叠置和弦(采用c主题的旋律方式及A主题的和弦结构),但其极端音响效果却丝毫未减。此外,木管组的所有声部皆演奏颤音(Trill),大大增加了音高的不确定性,使得音响的不协和效果更为突出。(3)弦乐组演奏B主题材料,即五声性和弦,其音高与节奏形态固定。有助于整体音响的平衡:

205-291小节(第三部分的第一、第二阶段),作曲家集中运用了B主题材料。他采用在五声性和弦中添加大七度或增四度音程的方式来增加和声的张力,以顺应A主题的调式风格。与此同时,他还通过不同调性间的半音碰撞来进一步增加音响的紧张度。这些非协和因素不但没有折损五声调式的韵味,反而映衬出它璀璨的光彩。需强调的是,这里的B主题材料是对原主题次要因素的截取——它在前述中不曾被展开或强调,因而该部分不具有“再现”功能意义:

292-309小节(乐章的高潮段落X引子材料(原材料的逆行)与B主题材料相交替——两者既对比(色彩上的悬殊性)又关联(音高上的相似性),彼此连接自然而顺畅,毫无缝隙:310-331小节(高潮与尾声的连接部分):对c主题的回顾:

该乐章的尾声采用A、B主题材料(对主要主题的总结)——作曲家采用新的织体及配器方式,塑造出新的音乐形象。在材料的运用上,作曲家仅仅是一笔带过、点到为止,既达到了总结的目的,又赋予了听者遐想的空间:

通过上列分析可见,选用既对比(色彩上的悬殊性)又相互关联(音高上的相似性)的音高材料以便于灵活组织;在纵、横结构层次中运用相同的音高素材。有利于音响效果的统一;利用主题(A、B主题)贯穿将各个部分有机联系在一起,保持了音乐的向心力。

策略地选择音高材料,合理安排音高关系,妥善处理音高诸要素间错综复杂的关系始终是作曲家屡屡面对的课题——无疑,印斯的“Infrared before”为我们提供了优秀的范本。

(责任编辑 霍闽)