衣钵·印谱·琴谱

2016-05-14向黄

【题记】今日元宵节,清华大学刘石教授兄将拙文审定发回,再作调整,补所用参考书目于后。忽然想起宋女词人朱淑真的《元夜》句:“新欢入手愁忙里,旧事惊心忆梦中。但愿暂成人缱绻,不妨常任月朦胧。”佩玉记。

引子

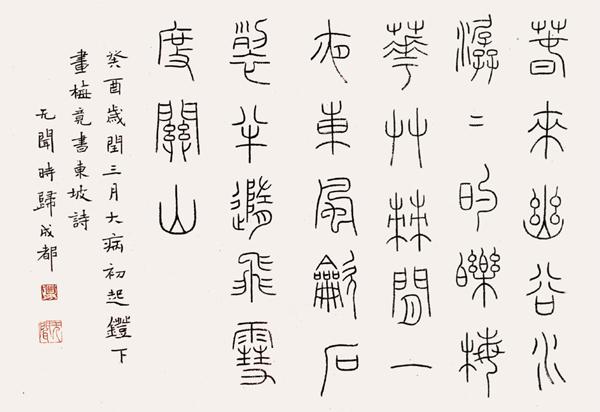

乙未岁暮,灯火阑珊,芥子兄、元斤兄来访,坐豆下,出二小印,一为陶印、一为寿山,皆名姓印章。陶印印面不算佳好,唯印钮可玩儿,仿汉钮式样,四面梅花。寿山素章,视边款,白石老人川籍弟子萧友于;印面,居然为很典型的齐派气象。难怪马国权先生在《近代印人传》中,对萧的篆刻大加赞赏。赏毕,又出一册,谱出于旧家,可惜年久被水浸湿溃烂近半,经修书师傅老卢修葺装帧,妙手回春,焕然一新。打开一看,哈,三谱之一的《飞鸿堂印谱》清版原谱第三集卷一二。芥子兄说,此册就权作新春之贺,赠与老兄。心中欢喜,遂打开了话匣子。谈到影响了少年徐无闻一生的事,那就是拜他父亲所赐,接触了蜀中众多第一流的老师。徐无闻先生一生所请益的老师甚多,少年时期,重要的有三位:周菊吾、易均室、李璠。中年时期是他自己寻觅而来,重要的有三位:沈尹默、方介堪、启功。此处单讲少年时期的徐无闻。

徐无闻的父亲成都益生公徐寿(1904-1988),是民国时期的四川佛学院教师、青铜器鉴赏家、篆刻家。他出生于前清成都库兵之家,这库兵,就是仓库的管理员,照现在比对就是最低层的公务员。但是,如同古来所有大家成长的故事一样,一定有一位孟母。中国传统家庭的母亲对孩子的教育真是非常到位,徐寿不仅在他母亲的精心培育下得到了很好的文化教育,也受到了很好的人格培养。长大后,论学问、鉴赏、金石,益生公在成都的文人圈子算作一等一的人物。物以类聚、人以群分,他的交友之好,也是一等一的。他的这些朋友后来都是国中赫赫有名的文化人物。如古典文献专家王利器,古文论专家周虚伯,古典文学专家周菊吾、屈守元,植物遗传专家李璠等等。益生公因为生活,一直在外谋生,无暇管教自己的儿子。于是,他把自己的儿子托付给了这些朋友。

一、与周菊吾先生

周菊吾(1912-1968)成都人,是蜀中名宿林思进的得意门生。林思进对周菊吾的文采、篆刻评价是很高的,说其文采是“典丽风华,旬堪垂远,老夫欲焚笔砚矣”;说其篆刻“西南第一”。周菊吾先生一生三件事,一是学问高,是唐宋文学的研究专家,曾主持编撰了煌煌巨著《宋文选》;二是篆刻精妙,近现代篆刻大家方介堪夸赞其印作:“海内刻圆朱文者,蜀中竟有如此高手,精妙绝伦。”三是如父子般带出了一位继承其衣钵并发扬光大的弟子徐无闻。

少年徐无闻对于文学、书法、篆刻非常的痴迷,以至于严重偏科。晚年,他在回忆少年学习的情形这样讲:“我八岁起,就跟我父亲益生公学习书法。开始时用的就是《三希堂法帖》。后来,因为生活,他老人家到处跑,并没有多少时间教我。我就自己学习写字、刻章。十二岁那年,就在城外的庙子里拓了一副对子。那对联真高,我搭起架子,趴在上面拓,一点一点的,真惊险。”现存最早的一件手拓并跋作品《汉画凤砖》,是他十七岁时在成都北郊白马寺侧遗址寻得的一件汉画像砖。他在题跋中如此写道:“为之狂喜,殆天以斯甓为余好古之报施者。”很显然,这样的痴迷,不偏科才是怪事。

其实,严重偏科不仅在今天是很严重的事情,即使在民国时期也是很麻烦的。小学虽然毕业于成都实验小学,中学可是一波三折。因为儿子的偏科,徐老先生煞费苦心,想了很多办法。无奈此时正宦游川南,无暇顾及,遂委托朋友周菊吾协助管理。好在那时从中学到大学都是自主招生。周菊吾兼职于中学、大学,受人之托,便带着这位数理化、英语科科危险的学生。徐无闻一路过关斩将,由石室、树德、蜀华直至教会大学、成华大学,最后经院校调整合并,被蜀中名宿、时任主考的庞俊先生评为中文、书法第一,进入四川大学,毕业后又执教西南师范大学,成为国中赫赫有名的学者、书法篆刻家。

徐无闻能够有后来的成就,一是家学渊源,二是勤奋执著,还有一个极其重要的原因,就是周菊吾先生对早年徐无闻的一路扶持、栽培。我想这就是古风:“受人之托,忠人之事。”

当然,这样教育出来的学生,反馈于老师的就是“一日为师,终生为父”。

徐无闻之于周先生有三件事可述。

一是探师。1968年,周菊吾先生在四川大学被迫害致死之前几日,徐无闻不顾自己的安危,奔赴四川大学看望周先生。自己的“反动学术权威”学生来看望自己,令周先生感动得抚床大哭。

二是觅砚。周先生嗜古,富收藏。周先生夫人毛文教授曾告诉我,周先生收藏的字画、古籍、古砚被抄,被烧,被砸,佳墨五百馀碇也被倒入一口大锅,化掉作大字报书写之用。其中,“井田”“荇翁”二名砚未被砸,文革后,徐无闻得知去向,经多方努力,觅回归周家。

三是出书。周先生一生刻印,生前未给自己出一本篆刻集。1988年,徐无闻与周菊吾家人一起整理交由四川美术出版社出版了一册《周菊吾印存》。

二、与易均室先生

易均室(1886-1969),湖北潜江人。他是一位典型的传统学者,治学严谨精深,博学宏通,著作等身。西泠印社创社四君子之一的王福庵,在为其所治印边款中曾言:“均室道盟人品诗词似南宋白石道人”“精研三代文字”;沙孟海《沙邨印话》总共114条,道及均室先生就有13条26处之多,在论其搜罗印石、刊布流传之功时,大赞“世间不可无易均室”,更言其“于历代金石之稔熟,当世几无出其右”“治近现代印学史,不可不知易均室”。

就是这样一位学者,自刊蓝印本《稆园论画绝句》,题跋理应名宿同好来作最好,却让十七岁的门人徐无闻作跋。老先生这件事情确实有点意思。追溯起来,的确带点传奇。

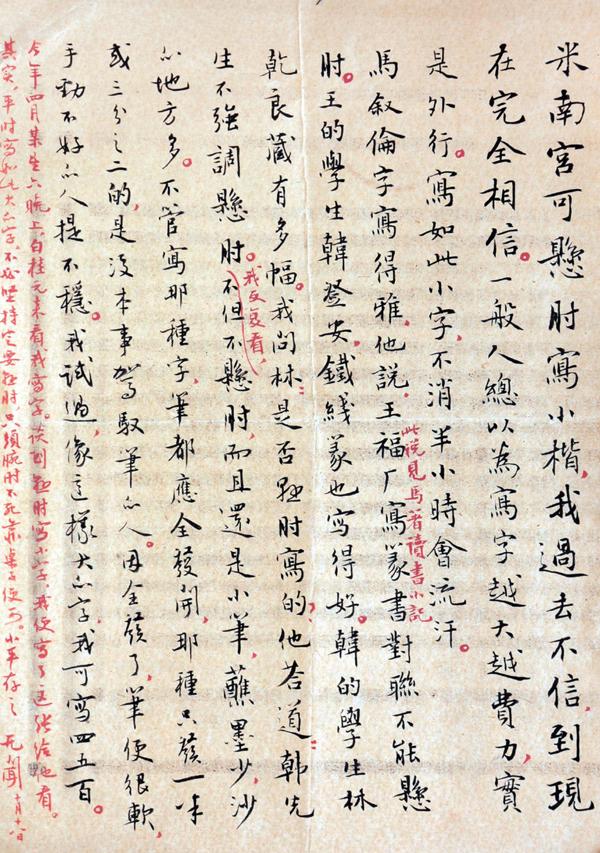

徐无闻先生晚年因病,在成都铁路医院动手术后,应医生的嘱咐、师母的督促,先生每日晚饭后必出来走走。这样,我就较早地到先生家里去陪走。后来我写了一篇文字《我的老师徐无闻》记载这段经历:

这时候的先生,非常的虚弱,更显得苍老。他拄着拐杖慢慢沿着通往一环路的人行道上走。他似乎对周边的环境产生了兴趣。一路上,华灯四射、霓虹闪烁,临街的茶楼,一家接着一家,一个挨着一个。一次,经过一家名为傣家楼的酒楼,看着楼台门前停放的若干小轿车。先生说:“我数了数这几晚的小轿车,每次看见的都有七八辆,这些人哪有那么多的钱,吃得到多少。要是这些钱拿给那些读不起书的娃娃,该有多好啊!”然后,就摇摇头,拄着拐杖,继续散步下去……

先生边走边回忆起他十五岁那年,与易均室先生相识于成都西玉龙街一家旧书店,邀至玉泉街,纳为弟子,出其所藏,观览品评,学习篆书并印学史。但是,这件事我总觉得应该有一个什么作引子才对。你想,一个小小少年会一点古文,看一点古书,对那个时代的读书人来讲应该不是奇特的事情。过了二十多年,在一个偶然的事情中,我才弄清楚是咋回事。

千禧年以后,书画市场被拍卖行当弄得红红火火的。2011年,北京泰和嘉成组织了一个拍卖专场叫做“嫏嬛墨缘—蜀中徐氏和他的朋友们”。征集了一批作品,包括印谱。打开该期的拍卖图录一看,其中有《飞鸿堂印谱》,这是印学史上赫赫有名的三大名谱之一。图录是这样描述印谱的:“纸本,清乾隆刊本,线装4函16册。提要:《飞鸿堂印谱》由清代藏印名家汪启淑编辑而成,汪启淑自称印癖先生,飞鸿堂是其室名,其所辑《印谱》卷帙浩繁,收录名家名作数千方,可谓印谱中得集大成之作,具有很高的艺术价值。拍品有木箱封装,品相完美。此拍品为初印四集本,纸墨精良,极初印。在序文及卷中尚存墨丁,应为此书未成时最初刊稿,原装书衣,犹存旧时风。 29cm×17.5cm 著录:《中国古籍善本书目》《国家珍贵古籍名录》。 ”

前面引子写到,芥子兄赠我《飞鸿堂印谱》残卷,心中的喜悦那肯定是欢喜无比了。关键的问题不在这里,这本图录给徐家二兄看后,他告诉了我一个秘密,这是他爷爷益生公徐寿先生讲给他的故事:当年为何易均室先生在书店一见少年徐无闻,就延至家中纳为弟子,原来就是因为这套印谱。可以设想一下情景:民国时期,老成都老街的一家老书店,来了一位少年,手持厚厚的乾隆版《飞鸿堂印谱》来修,让嗜印的老先生眼睛该是如何一亮,脑海不免呈现出一个问题,这印谱是谁家的?问问看。想来,这种场面,真是令人激动不已啊!

收藏印石、印章、印谱对于西南一隅的成都来讲,并没有像江南那样形成风气。在这里,遇到三大名谱之一的《飞鸿堂印谱》,对易先生真应该说是一件意外之事。而遇到这样的少年,想来当时易先生就生出一种欲衣钵传人的感觉。为此,我把少年徐无闻隶书跋识、易均室自刊蓝印本《稆园论画绝句》的文字全文录下,以感受易先生的心情:

艺术考古,雅韵之囿,历代士林,品诣以征,顾或导其猥率,或自侪驵侩。风会之寙,谁实为之?丁亥岁秋,敂菊吾师门请业,茶散香沉,随谒稆园先生于北郭。睹其风神吐纳,令人萧然意远,初不必乞以问学、沃以言说也。因思士君子,品诣为上,学问其次,此论画绝句所示,多流略鉴别之要。品诣之超,评泊之雅,浣读一过,顾尚有丝毫鄙吝存留胸臆,祗令世间馀子瞠目失色已耳。三十有七年阳月,后学徐永年并记纸尾,时同在浣谿。(印鉴:年鈢)

拜读是记,直觉得文辞典雅深情,文笔开阖有致,书法老辣深厚,如何看起来也不像十七岁的少年手笔。次年徐无闻十八岁时,易均室先生又命其为“沧浪一舸”印补刻百余字隶书长款,得与易均室、唐醉石、姚石倩、徐松安等大名家同列并处,这对一位年未及冠的少年来说,无疑是莫大的鼓励和提携。由此可见,徐无闻少年时代的文史涵养和书法功力已远远超过侪辈,成为静藕轩衣钵传人,岂偶然哉!

为报答易先生的赏识与栽培,1954年大学毕业前夕,徐无闻精心刻作“稆园游艺”一印。他在边款中记录了此时的心情:“年猥以末技,获承清诲,迄今七年,收益实多。年今夏毕业大学,且辞家远游,求如往日之追陪杖履,谅亦难已。乃亟刻此报命,自惭丑拙不堪,贮藏之静藕轩中,倘有观者,请勿以工拙论也。”

徐无闻《纪念篆刻家易均室》一文记录了十年浩劫给恩师易均室先生无穷的摧辱,那些“破四旧”者们把他的几十年积蓄的文物典籍、书画篆刻,抄掠一空,并把他的十余种手稿、大量的明清书画和旧拓碑帖焚于寓舍中,余烬至次日犹热不可近。……1967年,他费了许多周折找回了被抄走的大多数藏印,他想“我那时在成都,感到物之聚散无常,应及时辑拓,方不付先生珍重一代篆刻艺术的苦心。于是穷半月之力为先生钤拓了三部,共二十四家刻印一百六十方,仍署名为《稆园印鲭》。”

后来,徐无闻又专门到湖北图书馆看易师的藏品并题跋,还专文撰写《纪念易均室先生》揄扬先师书印成就,纪念先师百年诞辰,发表在《书法》1988年第六期。

三、与李璠先生

李璠这个名字,对于书画圈来讲是很陌生的。但他是徐无闻先生每次到北京必拜见的四位老先生之一。其他三位,大家都很熟悉:启功、周汝昌、王利器。

李璠(1914-2007),湖北大悟人,科学家,中国科学院遗传研究所研究员、遗传研究所植物遗传室主任,专著有《中国栽培植物发展史》。曾于1991年获得国务院颁发的“在研究科学事业做出突出贡献证书和政府特殊津贴”。

但他还有另外一个身份,是现代川派古琴家,二十世纪川派古琴代表人物裴铁侠的弟子。他以古琴家的身份名列2008年文化部公布《第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单》。

这样的一位老先生与徐无闻先生有什么关系呢?

癸巳三夏某日,夜中不眠,起来整理先前锦里走访、查阅资料所得的有关李璠的材料,辑录了一篇短文《川派古琴家李璠逸事》,现择其要者简述于下。

1、成都隐士鸿冥翁徐寿有二子,一曰徐永年,一曰徐永康。徐公承耕读传家之古训,长子读书,次子务农。长子自幼于文史、金石、书法独有领悟,然于外语、数理化甚差。遂延请好友同道古琴家李璠为长子徐永年补习外语,效果不好。徐永年即徐无闻。

2、鼎革后,杜甫草堂恢复,需专门人才,李璠介绍鸿冥翁徐寿参加。与易均室、余中英等效力十年。1961年,杜甫草堂成为第一批国家文物保护单位。

3、1939年,李璠在成都读书期间,师从蜀中琴家裴铁侠学琴,后经裴铁侠介绍,又师从胡莹堂。赴京任职中科院,受学于查阜西。得裴铁侠传授《高山》《流水》;得胡莹堂传授《平沙落雁》《鸥鹭忘机》《长门怨》《潇湘水云》等曲。

4、1948年秋,成都“秀明琴社”在喻府花园雅集。集体合影,前排左起:白体乾、裴铁侠、喻绍唐、伍洛书;后排左起:李璠、卓希钟、喻绍泽、李奇梁、阚大经。

5、李璠鼎革初,至京华任职中科院,临行前,乃师裴铁侠赠明琴“虎啸”一张。忆及往昔先生赠琴一事,李璠作长诗感念之:

良俦不可疏,阔契弥参商。

贤达既一时,慨古非寻常。

于唐重李杜,递宋称苏黄。

永怀在天末,从游纪篇章。

非维并世稀,实贻典册芳。

嗟子生代晚,抚臆空彷徨。

十载访钟期,笃好结中肠。

蹉跎滞形迹,艰路阻且长。

思君令人瘦,相见俱老苍。

夫岂言周旋,左顾亲尘光。

不必投遵辖,何用拂衣裳。

感谢期许重,举酒勿轻尝。

同轨喻一旨,异概不殊量。

逘然照情愫,今日讵能忘。

6、《徐无闻年表》载:“1991辛未,60岁。冬,赴北京出席中国书法会议。会后,由弟子刘石博士陪同看望拜见启功、周汝昌、王利器、李璠诸老。”

7、客居成都为官的浙江秀水篆刻家盛光伟在《盛光伟日记》记述了这样一件事:与律和琴社的袁朗如有交往,这是由于袁亦善操琴之故。律和琴社是西蜀派的重要团体,盛光伟因行动不便,故未参加该社活动。从日记看,他可能有较长时间未能操琴,其所蓄明代断纹琴因琴弦久绝,故曾先后借袁朗如琴和九妹的琴温习。丙子十一月廿二日通过邮寄买到琴弦,袁朗如还向他介绍东鹅市巷琴瑟斋卓希钟能上琴。卓希钟亦为律和琴社成员,能制琴,北京一古琴家李璠所藏之柏木琴,即是请卓希钟用成都明代白塔旁遭雷火焚馀之柏木制成。(摘录四川大学历史教授何崝《读<盛光伟日记>》)

父亲徐寿与李璠先生的交往,种下了后来儿子徐无闻与古琴研究有关的因缘。

在徐无闻学术生涯中有一件值得一提的事,即《鲍廷博手校张奕枢本<白石道人歌曲>》的整理出版。这是清末、民国时期四川著名收藏家大关唐百川珍藏的一部书。为了弄清版本上的沿革,徐无闻亲赴各地,考察上海图书馆、安徽省图书馆、四川省图书馆、西南师范大学图书馆等处目验群籍。为了进一步印证词学大家夏承焘先生表彰的“厉抄本”与此本的关系,他于1981年10月专程去杭州,在杭州大学图书馆见到了厉抄本。他与鲍氏校出的底本对读,通过反复的对校,认定“这部鲍校张本堪称词林珍秘,在已知的姜词各种版本中,这是一个兼有众长的善本,现在影印出来,必有助于姜词的文学和音乐的两方面研究的发展”。他在确凿地掌握一手证据的基础上,通过严密的梳理,得出翔实可靠的结论,故其整理出版的《鲍廷博手校张奕枢本<白石道人歌曲>》影印本,至今为学人所宝。

为什么他要在这本书上下这么大的功夫?这与李璠有什么关系?

徐无闻在跋中记录了整理出版此书的原因:“唐鸿学,字百川,云南大关厅人,唐友耕之子(有耕传见《清史稿》)……唐氏晚年困窘,藏书渐渐散出,抗日战争初期病死后,大部分的藏书,遂辗转流入英国。舅氏太平崔之雄先生爱好书画文物,与唐氏友好。这部张本《白石道人歌曲集》,便是五十年前由唐氏让与崔氏的。书归崔氏后,深自珍秘,不轻示人。一九八一年,崔先生八十四,病危易箦时,犹殷殷念及此书,希望能流传印行,才能确保此书不至演灭,有助于学术研究。”为了实现舅氏的愿望,徐无闻与四川人民出版社联系,得到有意影印出版这一善本。

为了确保这部图书出版的质量,徐无闻先生“费去半年的业余时间,奔驰四千多公里,得到有关单位和老师、朋友的帮助”,前后比较了五种版本,才对这个本子的价值,做了基本基本判断。除了前面所述徐先生整理的过程以外,我特别注意到他请教李璠先生的细节。这个细节是很多宋词研究专家都不可能具备的条件。

崔氏秘藏的张本《白石道人歌曲集》渊源于元代陶宗仪钞录的宋嘉泰二年钱希武《白石道人歌曲》六卷、《别集》一卷,可以肯定是姜夔手定本子。现存宋词大约两万一千首,其中有旁谱的仅仅只是白石道人作曲的十七首。这是流传至今唯一的宋词音乐文献。所谓旁谱,就是姜白石为自作词配乐的乐谱。这里面有自度曲十四首,据旧谱填词二首,范成大谱曲、姜夔配词一首。

鲍廷博手校张奕枢本时非常谨慎。他采用的维扬马氏底本和古佚抄本,与张本的旁谱进行对校。但是,他不懂音乐,就很细心地照谱字原样描出。那么这个张本旁谱的价值如何?徐无闻写道:“至于琴曲的谱字,更是外行,曾写信去请教父执李璠研究员。今得李老复示:‘白石所用的,琴曲符号与传世的一般琴谱符号就是相同的,只有极个别的用字不同,如白石谱上的‘晖,即一般谱上的‘徽;白石旁谱上的‘□,即一般谱上的‘□等是。校者(指鲍氏——无闻注)所校出的与刻本(指张本——无闻注)不同的符号都比刻本上正确。接大札后,我按谱试弹,弹到有问题之处,如果按原谱弹,则声不相应,音不谐(不落韵);如果按校正符号弹,音谐而有韵味,声相应也。李老是科学家,同时对古琴有深湛的修养,早年学琴于裴铁侠,解放后又从查阜西西游,他的鉴定是可信的。”

徐无闻先生讲鲍氏校勘严谨矜持,从这里可以看到,徐先生的校勘更胜古人,不仅比对版本,而且还请父执李璠古琴家来进行科学实验,真是一般研究者很不容易做到的。

丙申正月初六,佩斋南窗下

参考文献

[1]姜夔著,徐无闻校勘.鲍廷博手校张奕枢本<白石道人歌曲>》(影印本)[M].成都:四川人民出版社,1987.

[2]周菊吾.周菊吾印存[M].成都:四川美术出版社,1988.

[3]徐寿著,徐无闻编.鸿冥老人游艺留珍[M].成都:成都民生印刷厂印,1993.

[4]徐立编.徐无闻论文集[M].北京:文物出版社,2003.

[5]唐中六.巴蜀琴艺考略[M].成都:四川人民出版社,2006.

[6]向黄编.二十世纪四川书法名家研究丛书·徐无闻卷[M].成都:四川美术出版社,2010.

[7]无慧.广陵散[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2010.